[更新日'01/2/1]

平成13年2月号(通巻第42号)

目 次

㈱神戸製鋼所 技術開発本部 材料研究所 所長 関 勇一

構造体化ステーション 川口 勲

材料創製ステーション 戸田 佳明、木村 一弘

㈱神戸製鋼所 技術開発本部 材料研究所 所長 関 勇一

今年も元日に初日の出を拝みに近くの港に出かけた。遠く淡路の山々と目の前に広がる巨大な明石海峡大橋、いつもながらその壮大な景観には心を打たれてしまう。中央径間2000mの世界最長のこの吊り橋はやはり世界最高強度の2本のメインケーブルで支えられ、本州と淡路を結んでいる。鉄は長い歴史を持つ素材である。巨大吊り橋を支える高炭素高強度鋼線も過去数百年の間、幾多の技術革新を経て今日を迎えている。この間の多くの先達の創意と努力の積み重ねに敬意を表するとともに今世紀へのバトンを受け継いだ者としてのさらなる発展への責任を強く感じた次第である。

さて、新世紀への掛け橋として強度2倍、寿命2倍をシンボリックな目標に掲げてスタートしたSTX-21プロジェクトも早4年が経過し、すでに多くの成果が出つつある。本プロジェクトのすばらしい点は、実用化という点を強く意識しながら高難度の技術課題にチャレンジしているところにある。特定の用途、特定の部品をターゲットにした特定の材料開発ではなく、国家プロジェクトとして社会基盤全般の変革に繋がる展開性の高い革新的材料を生み出していくという本プロジェクトの理念は、同時にそれらを世の中に広く波及・実用化することで完遂されるべきものであろう。

しかし一方で、世の中のニーズは極めて多種多様である。実用化ということを考えた場合、その最適解は時と場合によって異なってくることが多い。これにいかに対応した技術に仕上げていくかが、同時にこのプロジェクトに課せられた命題でもあろう。基礎段階の研究と開発・実用化の二つのプロセスに分けて考えるべきと思う。多様性のあるニーズに幅広く応えていくためには展開力のある新しい指導原理の確立が重要である。本プロジェクトを通じて得られる数々の知見を体系立てることで波及性・展開性のある新しい材料設計思想が生み出されることをまずは願いたい。一方、実用化に際してはその案件毎の個別ローカル課題も多く発生することが予想される。これらに対応していくために、今以上に産業界との連携を強化していくとともに、個別課題毎に複数プロジェクトを走らせていくシステムも今後の検討課題と思われる。

本プロジェクトは国家プロジェクトのあり方の一つとして内外から多いに注目されており、鉄鋼業に携わるものとして大きな夢と期待を抱かせるものである。新しい世紀の到来とともに、その思いが是非とも実現することを願ってやまない。

2.TOPICS

パルス変調大出力レーザによるポロシティの抑制

―大出力レーザを用いた高品質深溶込み溶接技術の開発を目指して―

構造体化ステーション 川口 勲

背景と目的

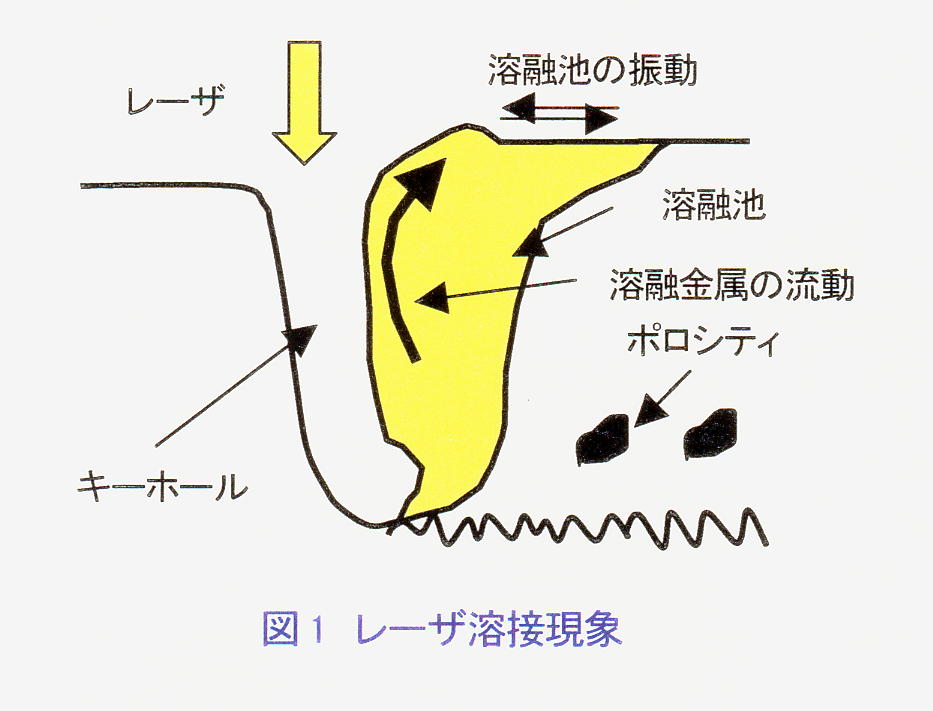

超鉄鋼の持つ優れた特性を生かした上で、高品質な溶接構造物を製作するには、小入熱で高能率な溶接法の開発が望まれる。当センターでは、これを達成する手段として20kWCO2レーザ溶接装置を導入し、高品質な深溶込み溶接技術の開発をめざしている。溶込みが深くなるにしたがい、図1に示すキーホールの安定な形成が困難となり、これに伴ってポロシティ(空孔)などの溶接欠陥が発生しやすくなることが克服すべき最大の課題である。

レーザ出力のパルス変調と欠陥の抑制効果

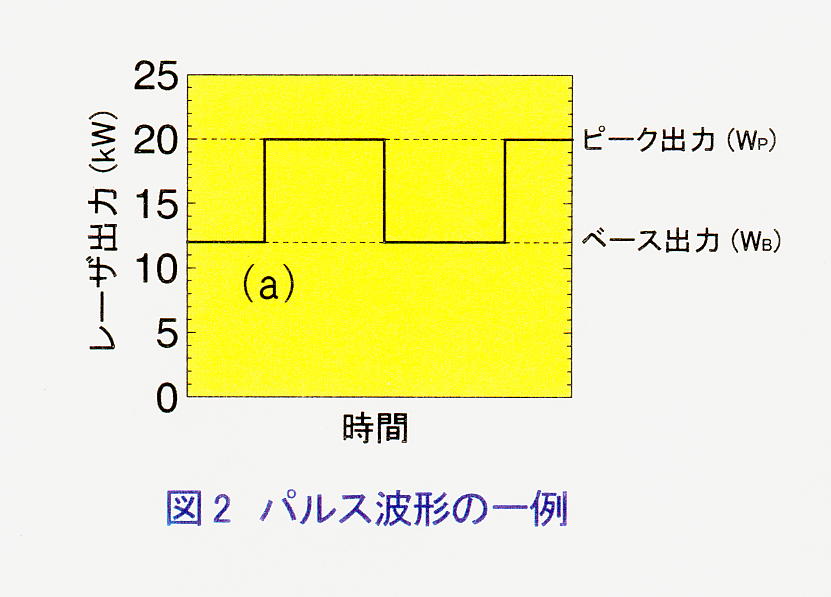

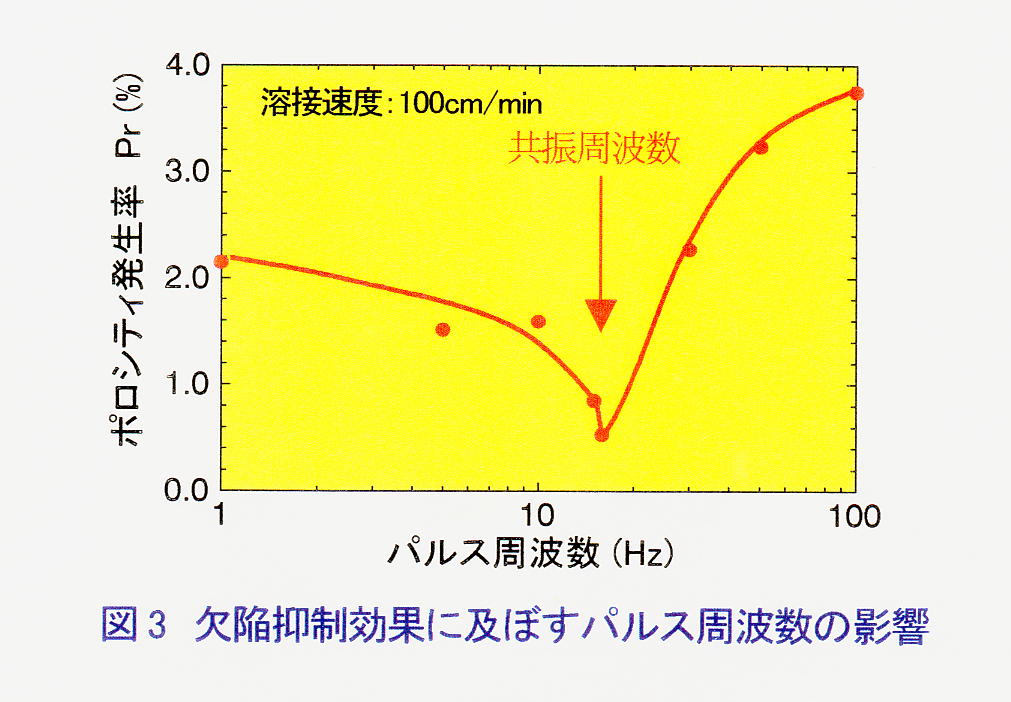

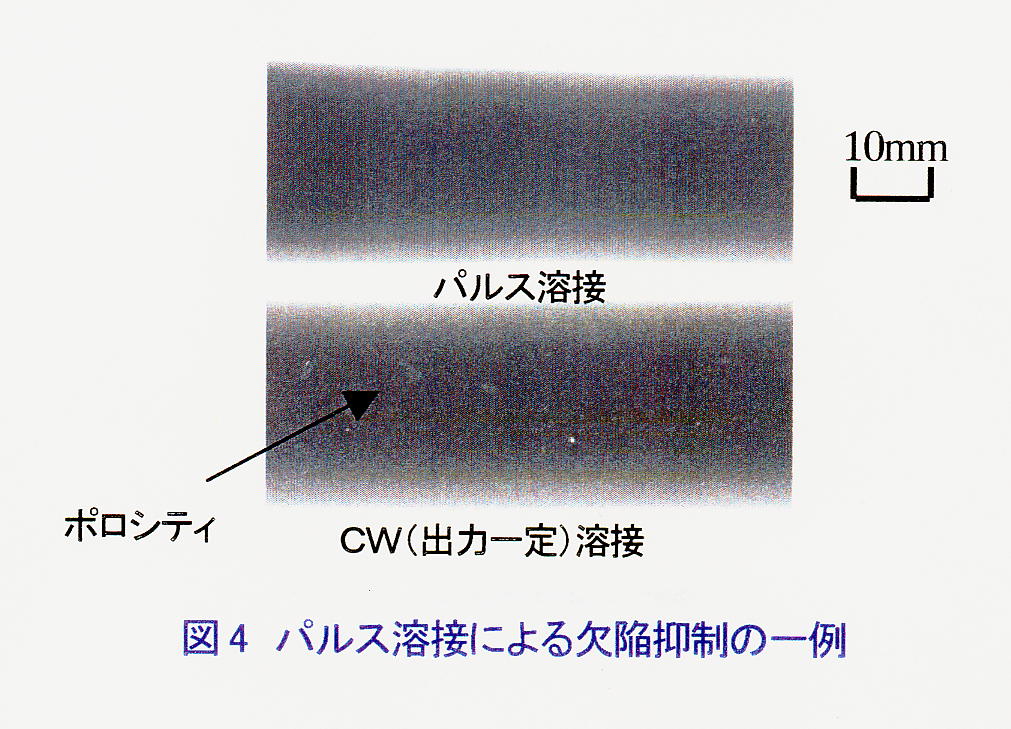

レーザ溶接は大気中で溶接できることを特徴の一つとしているが、反面減圧下で行われる電子ビーム溶接と比べて、図1に示した溶融金属の流動が緩慢である。このためキーホール周辺には多くの溶融金属が存在し、これがキーホールを不安定にする原因の一つとなる。これに対して図2に示すように、レーザ出力をパルス状に変化させて溶接を行うと(パルス溶接)、ベースからピークに出力が変化する(a)の時点で、激しい金属蒸気の発生を伴って大量の溶融金属がキーホール周辺から放出され、溶融池表面で振動をおこす。この溶融池振動と共振する周波数でパルス溶接を行うと、図3に示すように、欠陥発生率を大幅に減少させることができる。これは、パルス変調と溶融池振動の周波数を一致させることにより、溶融金属の周期的な流動が活発になるためである。図4は、このような最適パルス周波数のもとで溶接した試験片の側面からX線探傷試験した結果を示す。20mm程度の深溶込み溶接を行っているにもかかわらず、CW(出力一定)溶接で見られる大きなポロシティの発生が、パルス溶接において効果的に抑制されていることがわかる。以上のように、溶融池振動と共振する周波数でパルス溶接を行うことにより、溶融金属の流動を活発にすることができ、欠陥を効果的に抑制することができた。今後、さらに防止法の高度化を図る予定である。

3.TOPICS

フェライトベース高Cr耐熱鋼の高強度化

―フェライト母相を活用し、クリープ強度と耐酸化性の向上を実現―

材料創製ステーション 戸田 佳明、木村 一弘

フェライト母相の利点

従来の高強度フェライト系耐熱鋼の組織は焼もどしマルテンサイト組織である。したがって、クリープ強度を向上させるためには、焼もどしマルテンサイト組織の高温安定性を高めることが重要である。しかし、高温での長時間使用中には、旧オーステナイト粒界近傍で優先的に回復が進行するため、クリープ強度は低下する(STX-21ニュース,1998年12月号及び鉄と鋼,85(1999),p.841)。

ところで、最近我々は、フルアニールしたフェライト・パーライト組織の長時間クリープ強度は、マルテンサイトやベイナイトよりも高いことを明らかにした(鉄と鋼、86(2000)、p.542)。したがって、高温安定性の高いフルアニールしたフェライトを母相として活用することにより、高温で長時間使用しても材質劣化による強度低下が少ない耐熱鋼を開発できる可能性がある。また、母相をフェライトとすることにより、従来材料よりもCr量を高くすることができるため、耐酸化特性の向上も期待できる。

W及びCo添加によるクリープ強度の向上

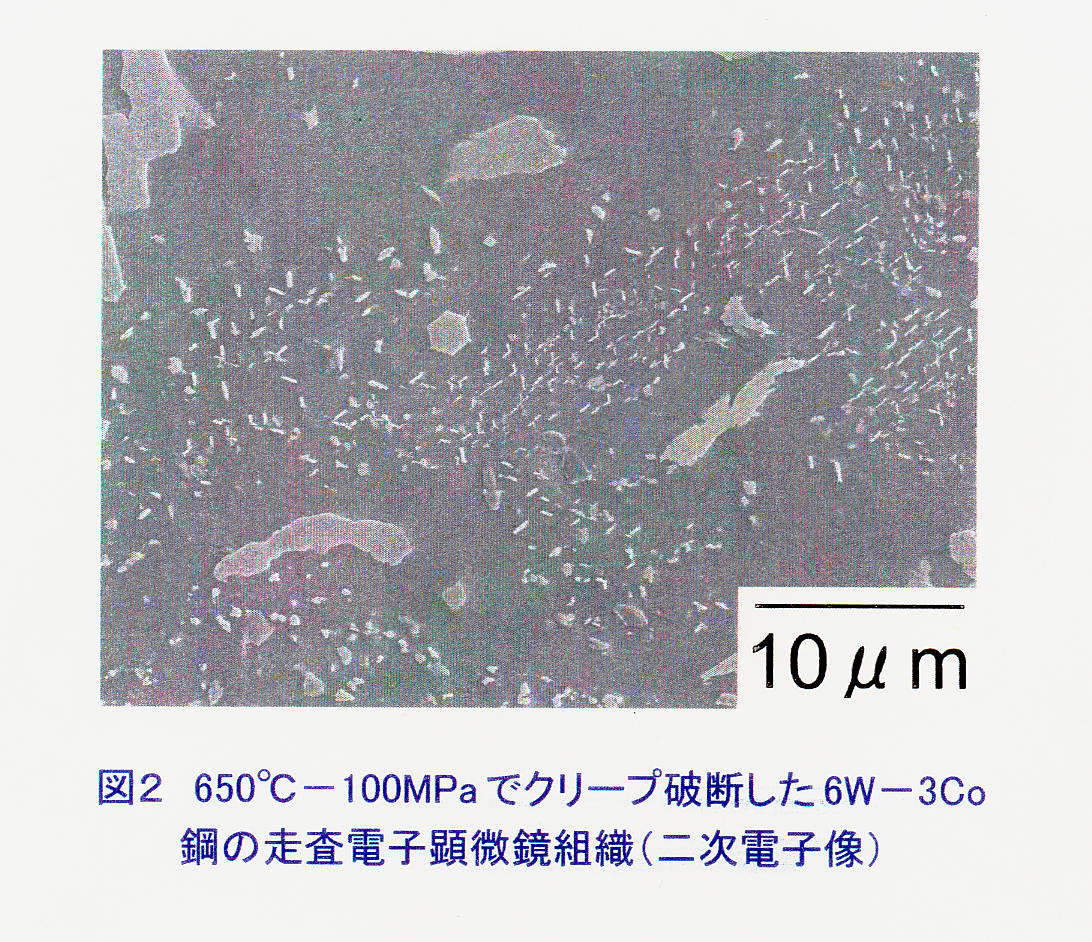

0.1C-15Cr-1Mo-3W-0.2V-0.05Nb-0.07N-0.003B鋼を基本組成(3W-0Co)とし、クリープ強度に及ぼすW量及びCo添加の影響を調べた。熱処理条件は1200℃で30分保持後、炉冷の焼なましである。650℃における供試鋼の応力-クリープ破断時間曲線を図1に示す。W量の増加(6W-0Co)及びCoの添加(3W-3Co)によりクリープ強度は向上する。とくに、W量の増加とCo添加の複合効果(6W-3Co)によりクリープ強度は著しく向上し、クリープ破断時間は約100倍に延長する。6W-3Co鋼のクリープ強度は、従来材料で最も高いクリープ強度を有するASME T92にほぼ匹敵する。

昨秋の分科会は、ちょうど秋期学会後から本格化した「1期研究の総括と2期構想の策定作業」と時期を合わせての開催となった。時期的に間に合わなかった80キロ鋼分科会を除いて、150キロ鋼、耐熱鋼、耐食鋼の分科会は、1期成果(像)と2期展開構想が主要な議題となり、研究の内容および推進方法について活発に討論された。

[80キロ]「微細粒鋼板」に「超狭開先溶接」を適用し、その「継手強度・靱性」を始めて評価した結果を紹介した。超微細粒鋼の全体像が理解された一方で、本材料を構造用鋼として成立させるための課題も指摘され、残り1年半で精力的に詰めるようにと激励された。また、IHIの井元氏から「大型構造物への高張力鋼適用の技術課題」を講演いただいた。

[150キロ]2期は、1期成果の「遅れ破壊と疲労に強い理想マルテンサイト組織」を、ボルト、ばねに具体化して、指導原理の有効性を検証しみたいという提案を行った。2期計画の核心に関わる内容で議論が沸騰し、検討継続となった。150キロ鋼研究の大きな特徴のナノテクノロジ-、評価法の全日本的推進には全面的な賛同が寄せられた。

[耐熱]1期の成果として、「金属間化合物を利用する強化法」と「粒界近傍の組織安定化を核心とする高温強度向上コンセプト」は、耐熱鋼分野で日本が始めて世界をリ-ドした成果であると評価された。2期は1期成果をもとに、成分系を絞り込み、実証することに力を注ぐこと、企業、大学との共同作業を大胆に推進すべきことなどが要望された。

[耐食]加圧ESR法で作製された省Ni高Nステンレス鋼が、極めて優れた耐海水腐食性を示すこと、高Nステンレス鋼の最適溶接金属選定指針を確立したこと等を紹介し、ついで2期構想を議論した。2期は「実用化」を視野に入れ、建設関係を中心に用途を明確に意識し、材料ユ-ザ-をも取り込んで研究を進めるべきとの意見が大勢であった。

(高橋稔彦)

構造体化ステーション第4ユニット紹介 構造体化ステーション第4ユニットは、フロンティア構造材料研究の800MPa級溶接用高強度鋼開発研究において、材料開発とはちょっと異色の、非破壊検査・計測技術の開発を担当しています。ユニットリーダーは当研究所計算材料研究部第1研究室の二瓶正俊室長が併任しています。ここではフロンティア研究に携わっている以下の3名について紹介します。

12、1月の出来事 H12. 12.18 笹川科学技術政策担当大臣視察 H13. 1. 6 省庁再編により科学技術庁金属材料技術研究所から文部科学省金属材料技術研究所に移行 H13. 1.17,18 第5回超鉄鋼ワークショップ 今後の予定 H13. 4. 1 独立行政法人 物質・材料研究機構発足 ※当研究所は、平成13年4月1日付で独立行政法人 物質・材料研究機構となります。

バックナンバー

:

2001年 2000年

1999年

1998年

1997年

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

650℃-100MPaでクリープ破断した6W-3Co鋼の走査電子顕微鏡組織(二次電子像)を図2に示す。粒界には粗大な塊状相が析出し、粒内には微細な板状の相が比較的密に析出している。W量の増加及びCo添加により、金属間化合物(χ相、μ相)及び炭化物(M23C6)の析出量が増大し、析出強化量が増大するため、クリープ強度は著しく向上する。今後は、さらなる高強度化に挑戦するとともに、実用化に必要な諸特性についても検討を行う。

植竹一蔵は、鋼などの表面欠陥の検出評価技術のひとつである漏洩磁束探傷法の専門家です。鋼では、高強度化するほど表面の傷を起点とする金属疲労の問題が深刻化します。そこで漏洩磁束探傷法にさまざまなアイデアを取り入れ、より微小な表面傷をもれなく検出すべく探傷法の高性能化・実用化に取り組んでいるバリバリの卓球部員です。

金敬朝外来研究員は、韓国科学財団ポスドクフェロー、さらにSTAフェローとして1999年4月より当ユニットで活躍している酒に強い?ホープです。大学では非線形超音波現象による材料の損傷計測を研究してきた超音波の専門家で、当所を退官した福原熙明客員研究官とともに、簡易超音波CT法等の新しい超音波画像化・計測技術による材料内部の欠陥、組織の評価に取り組んでいます。

最後に、私こと山脇寿は、入所以来超音波探傷の研究に携わってきました。超音波は材料の弾性率や組織により音速や透過率が変化します。そこで、非接触で超音波計測が可能なレーザー超音波技術を組み合わせ、材料内部の欠陥や組織変化を評価できる新しい計測技術の開発を目指すコンピュータ・オタクです。

2000/8(36号)

,

2000/7(35号)

,

2000/6(34号)

,

2000/5(33号)

,

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

,

2000/2(30号)

,

2000/1(29号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号)

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号)