[更新日'00/10/1]

平成12年10月号(通巻第38号)

目 次

新日本製鐵株式會社 鉄鋼研究所長 奥村 直樹

構造体化ステーション 中村 照美

新日本製鐵株式會社 鉄鋼研究所長 奥村 直樹

平成9年度より発足したSTX-21プロジェクトも既に3年以上を経過したが、関係諸機関ならびに関係各位の大変なご努力により、順調に立ち上がってきたと思う。この間、鉄鋼材料研究に必要な基本的な実験設備が充実され、また産学からの研究者の導入も行われ、その結果、超微細化結晶組織制御技術を中心とした画期的な研究成果が出されてきている。STX-21プロジェクトがきっかけとなって鉄鋼材料の新しい組織制御研究は世界各国で盛んになってきており、日本がその先導的かつ主導的立場にいることは喜ばしく、この点からもSTX-21プロジェクトを立ち上げた意義は大きい、と感じている今日この頃である。金属材料技術研究所の方々のご努力と関係諸機関・大学のご支援に敬意と感謝を表したい。

この約3年間に日本経済を取り巻く環境も紆余曲折を経てきた。先ずはアジア経済の失速に始まり、そこからの急速な回復、進展するグローバル化と激化する国際貿易摩擦等々の現象が複雑に絡み合い、まさに激動の時代が始まった感を深くする。

このような状況の中で、技術競争力が産業や企業の死命を制する-番の要因であることを実感している。鉄鋼業においても、限られたリソースの下でコスト競争力と新製品開発に日々努力しており、STX-21プロジェクトの新しい概念に基づく機能発現(例えば、第二相微細分散による細粒化、疲労特性向上)や新しい現象解明(例えば、ナノインデンテーシヨンやAFMの解析応用技術)等の陸続とした研究成果は、我々にとって今後の研究開発を進める上での有益な指針となるものである。

今後、更なる研究開発成果を挙げ、鉄鋼材料研究の為の新指導原理の追究(例えば、新しい超微細化鋼の接合原理、加工方法、腐食現象解明等)と基礎的なデータの蓄積(疲労強度、腐食データ等)また、新しい界面現象の解析技術開発等をSTX-21第二期に期待したい。

運営面では、人的交流制度の一層の整備をお願いしたい。本プロジェクトでは開始当初より先駆的な研究者交流制度を検討し取り入れて頂いた。これは現在の独立行政法人化の動きの中で一つの潮流を形作り、研究成果の発現に大きく寄与してきた、と思う。この動きをさらに大きくする為にも、処遇等の面からもより交流が促進できるような方法を模索し導入されることをお願いしたい。また、研究推進の面では、成果評価(GO-STOPの明確化)、リソースの重点化、他研究機関との連携を強力に進めることで引き続いて研究開発のダイナミズムを維持して頂きたい。

以上、今後に期待する点を述べた。産学官連携の先取りをしてきたフロンティア構造材料研究センターとSTX-21プロジェクトがその成功モデルとなり、鉄鋼技術の発展に繋がるように、官民のより密接な連携・協業化を希望する次第である。

2.TOPICS

シールドガスの組成を周期的に変動制御する新アーク溶接法

-狭隘開先でのGMA溶接プロセスを提案する-

構造体化ステーション 中村 照美

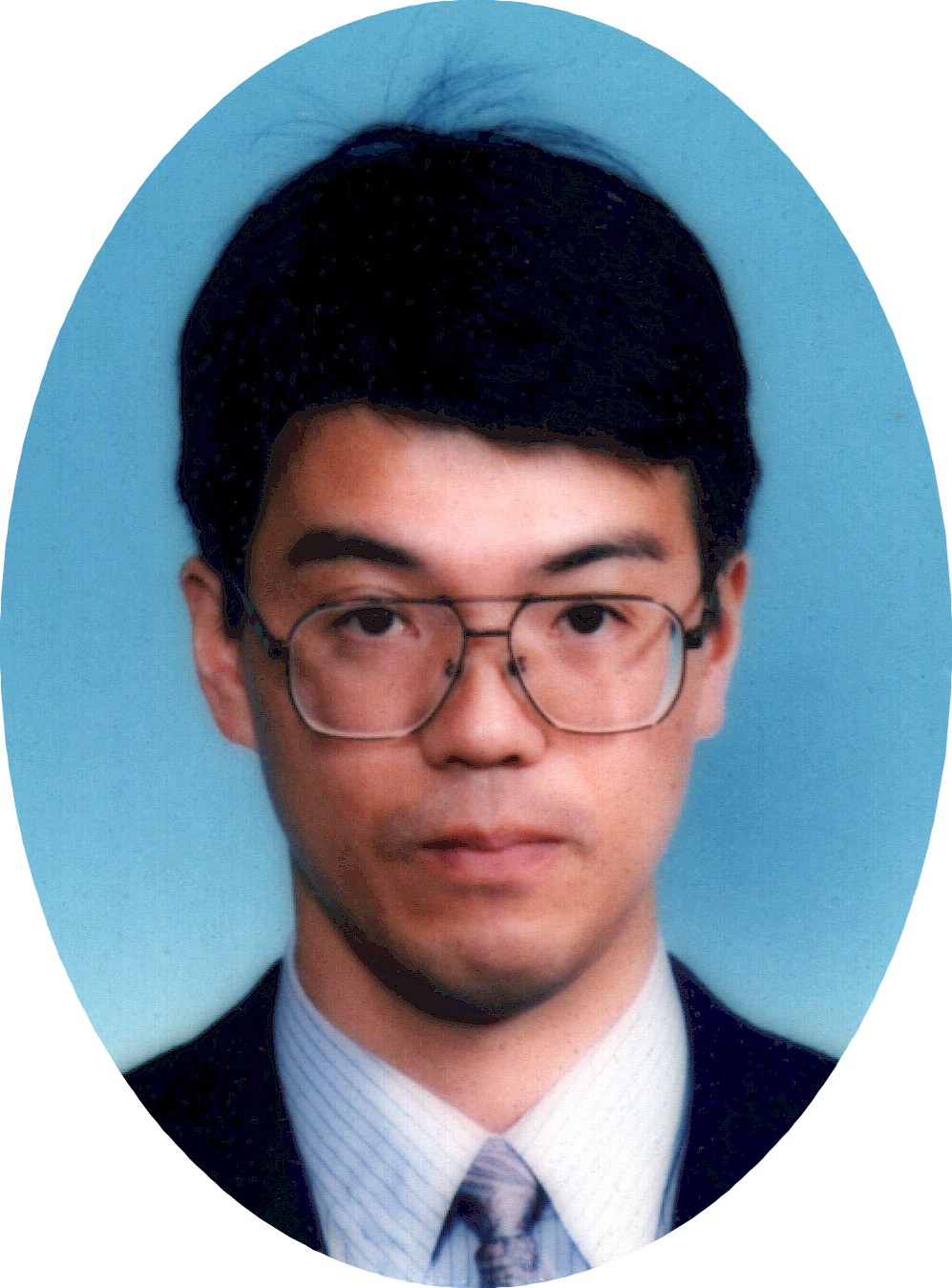

省入熱GMA溶接を目指して 超鉄鋼材料の優れた特性を生かして構造物を製作するためには、高能率溶接を前提としながら溶接熱の省入熱化や継手の靱性確保などの総合的な視点からの対応が溶接プロセスに求められる。 シ-ルドガスの組成制御によるGMA溶接プロセス アーク長(アークが発生している溶接ワイヤ端と母材間の距離)が同じ場合には、Arガスシ-ルド時のア-ク電流はCO2ガスシ-ルド時のア-ク電流よりも増加する特性がある。このアーク現象の変化を積極的に利用し、開先内でのア-ク発生点位置(ワイヤの先端位置)を制御できるGMA溶接プロセスを開発した。図1にはArシ-ルドガス中にガスコントロ-ラにより間欠的にCO2ガスを添加してシ-ルドガス組成を制御する場合のGMA溶接装置の構成を示す。

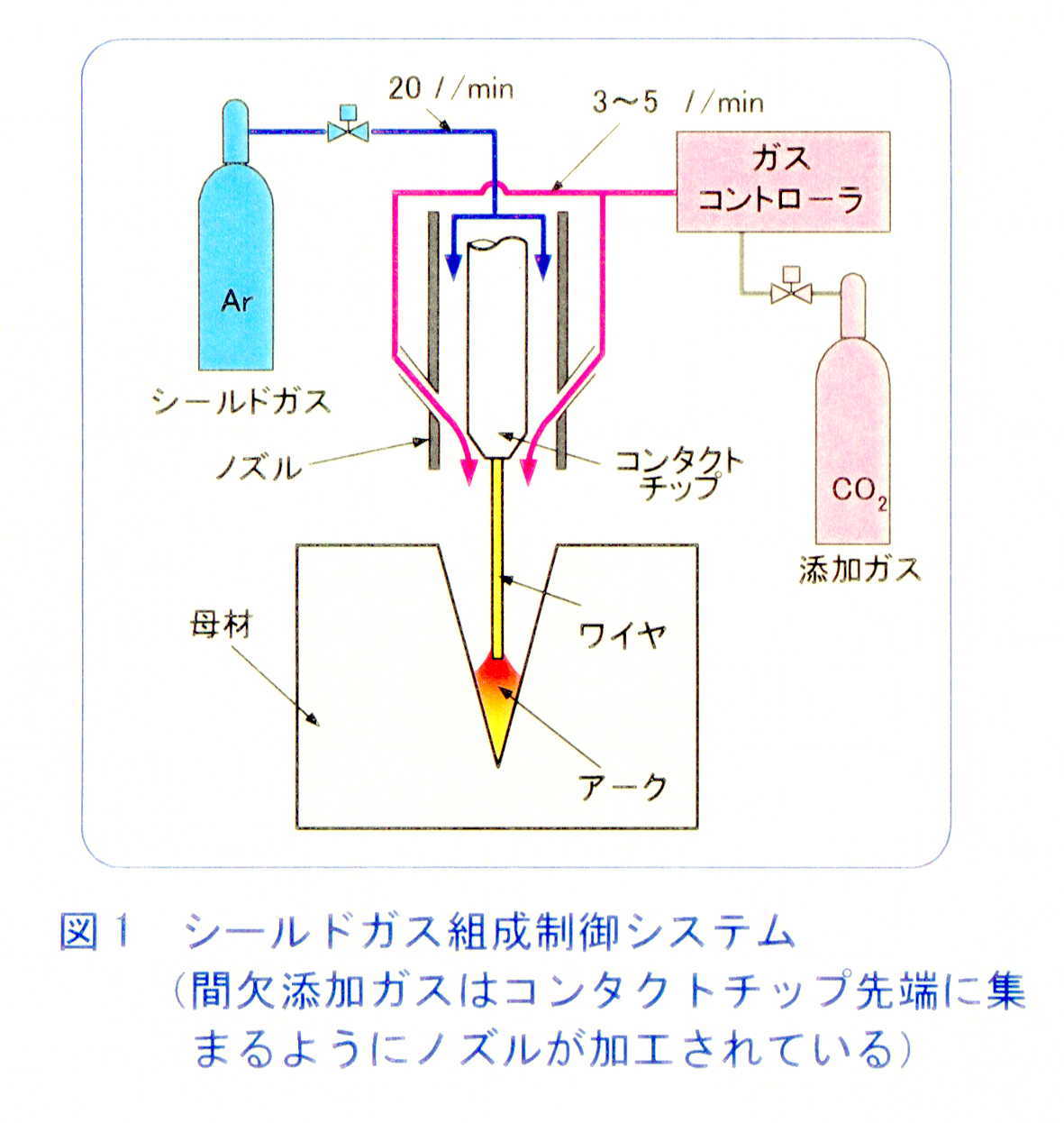

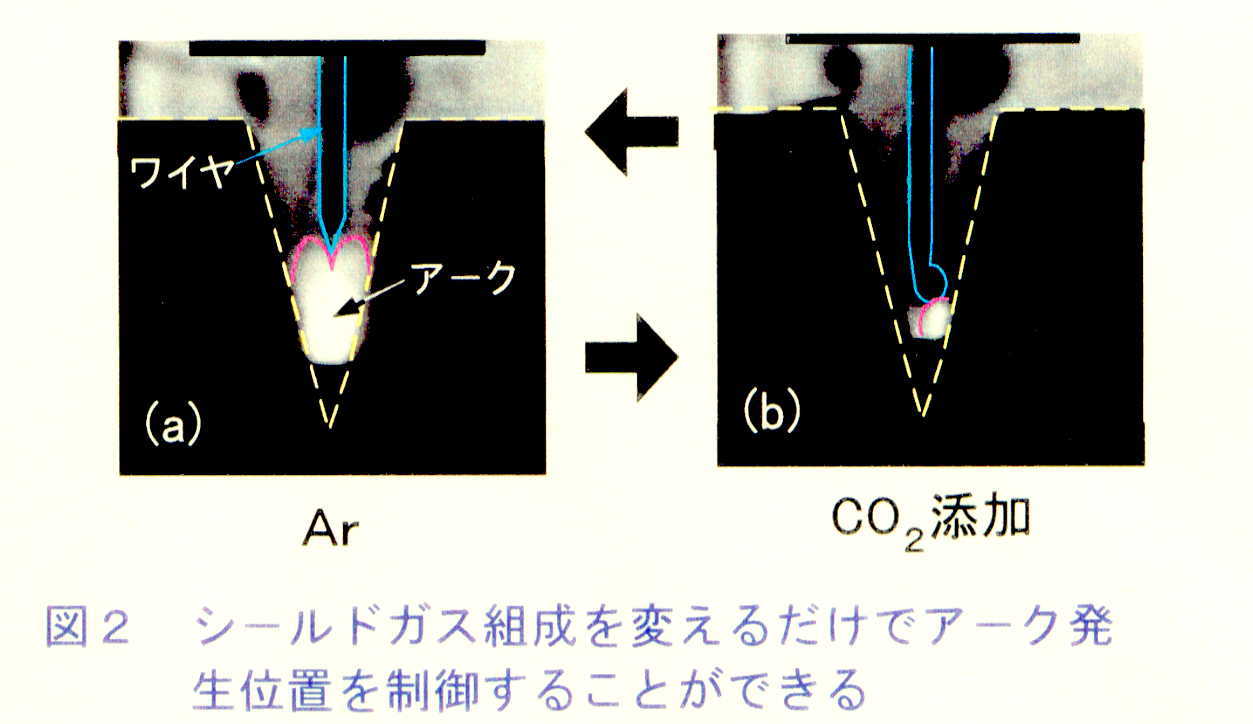

図2はこの場合においてア-クの発生位置(ワイヤの先端位置)を制御した例である。Arガスシ-ルドではア-ク電流が増加してワイヤが多量に溶融するためア-ク発生点は上部に移る(図2(a))。CO2ガスを添加するとア-ク電流が減少してア-ク発生点は下降する(図2(b))。CO2ガス添加を止めると再びア-ク発生点が上昇する(図2(a))。このように、シ-ルドガス組成の制御によりア-ク発生点位置が変化しア-ク入熱分布を変えることができる。この時の溶接部の断面マクロ写真を図3に示す。熱影響部幅を2mm程度に抑えて省入熱化を図った溶接が可能となった。 人物紹介(新人) 大森 章夫 4月1日付で赴任いたしました。800MPa鋼のタスクフォースに所属し,「フェライトを母相とする一般溶接構造用鋼の高強度化に関する研究」を担当します。このテーマに関しては,これまでに本プロジェクトで数々の成果が挙げられてきました。これからは工業化をにらんだより実用的な視点での研究が要求されますが,原理原則に関わる基礎検討の重要性も変わることはないと思います。恵まれた研究環境を生かし,じっくりと腰を据えて研究に打ち込みたいと思います。

(材料創製ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 川崎製鉄㈱から) 土田 武広 構造材料特別研究員として4月から150キロ超級鋼タスクフォースに加わりました。高強度鋼の遅れ破壊における水素トラップサイトの役割について、その本質にせまるための研究に着手しています。粉末材料から高強度鋼まで組織創製と特性向上に携ってきた経験を生かし、また、研究所内外の多くの研究者の方々から有益な助言を頂きながら、新しい仕事に取り組んでいきたいと思います。

(材料創製ステーション 第4ユニット 構造材料特別研究員 ㈱神戸製鋼所から) 寺崎 聡 4月より材料創製ステーション第4ユニットに赴任いたしました。現在、遅れ破壊特性に優れた150kg超鋼の理想組織を求めて検討を進めております。

(材料創製ステーション 第4ユニット 構造材料特別研究員 石川島播磨重工業㈱から) 戸田 佳明 高Crフェライト耐熱鋼のクリープ強度の改善に関する研究に携わっています。

(材料創製ステーション 第2ユニット 若手育成型任期付研究員 名古屋工業大学から) 山本 純司 本年7月に赴任して参りました。1ヶ月経ちましたが、ようやく研究所の雰囲気になれてきたかなという感じです。施設が充実し、レベルの高い研究者の中で仕事が出来て、大変光栄に思うと同時に、自分がいる立場の重要さをひしひしと感じております。今後、低変態温度溶接材料を用いた溶接変形に関する研究を進めていきますが、本プロジェクトに少しでも多く貢献し、かつ自分自身のスキルアップも図れるように努力していきます。よろしくお願い致します。

(構造体化ステーション 第2ユニット 構造材料特別研究員、日立建機㈱から)

第5回超鉄鋼ワークショップ開催のお知らせ 金属材料技術研究所では、平成13年の1月17(水)、18(木)の両日、つくば国際会議場で、『超鉄鋼材料:確かな手応え、新たな展開』と題して第5回の超鉄鋼ワ-クショップを開催することになりました。STX-21プロジェクトもワ-クショップ開催時点では残すところ1年となりますので、今回のワ-クショップでは、「超鉄鋼材料研究」の達成状況を概括し、今後の展開に向けた討論を、鉄鋼材料を作る側と使う側の産学官の研究者・技術者にお集まりいただいて行いたいと考えております。また、超鉄鋼材料研究の中で生まれてきました新知見、新研究手法などの情報をもとに、21世紀の鉄鋼材料研究について学術的な課題、展望に関しても討論したいと考えております。以下に計画の骨子を紹介いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

★詳細につきましては、金属材料技術研究所ホームページ(http://www.nrim.go.jp/)をご覧ください。★ 8、9月の出来事 H12. 8.31 材料信頼性実験棟完成 今後の予定 H12.10.17 H13. 1.17,18 第13回フロンティア企画調整委員会 第5回超鉄鋼ワークショップ 受 賞 報 告 バックナンバー

:

2000/9(37号)

, 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

ガスメタルア-ク(GMA)溶接ではシ-ルドガスの種類あるいはそれらの混合ガス組成により溶接現象が変化し、様々な特徴を有している。そこで、溶接中にシ-ルドガス組成を変え、それぞれのガス組成における特徴を有効に組み合わせて種々の要求を満足できる欲張り派GMA溶接の開発を目指している。

本溶接プロセスは省入熱化のみならずシールドガス中の酸化性ガス(O2、CO2)成分の低減が可能で、これによって溶接継手の靱性向上が期待される。

金材研には一線級の研究者の方々が数多く居られます。そのような方々から出来るだけ多くのことを吸収し、企業で得られた知識も生かしつつ、超鉄鋼材料研究に貢献できるようがんばっていきたいと思います。

大学では等温時効に伴う析出挙動を予測するシミュレーション法の確立が研究テーマで、対象にしていた材料もごくごく単純な2元系合金でした。本年4月に金材技研に赴任して、耐熱鋼どころか多元系の実用材料を初めて取り扱うことになり、ここではあたりまえの実験方法や金属組織に新鮮な感動を覚える毎日です。こんな私が本プロジェクトに参加するのは全く恥ずかしい限りなのですが、どうぞお手柔らかにご指導くださいますようお願いいたします。

1.基調講演

1)21世紀社会と超鉄鋼材料への期待、2)鉄鋼材料のブレ-クスル-への挑戦、3)超鉄鋼材料研究の成果とその展開

2.技術討論会

1)80キロ鋼討論会、2)150キロ鋼討論会、3)耐熱鋼討論会、4)耐食鋼討論会

3.研究要素討論会

1)ナノテクノロジ-と鉄鋼材料、2)溶接・接合技術の新展開、3)長時間クリ-プ強度向上と組織安定化の新たな展開

4.総括討論会

超鉄鋼研究の今後の展開にむけての総合討論

5.ポスタ-セッション

超鉄鋼材料研究ならびに関連研究の成果の紹介(外部からの参加を募集中)

荒金 吾郎(構造体化ステーション 第3ユニット)は、「鋳鉄用コンポキャスティング装置の考案」により、平成12年4月17日、科学技術庁長官賞(創意工夫功労者)を戴きました。

前田 芳夫(評価ステーション 第1ユニット)は、「厚板溶接継手の中温疲労試験法に関する加熱炉と試験片の考案」により、平成12年4月17日、科学技術庁長官賞(創意工夫功労者)を戴きました。

高橋 稔彦(評価ステーション 総合研究官)は、「高強度鋼の高性能化に関する研究において遅れ破壊特性向上の指導原理やワイヤの超高強度化指針の確立に貢献したこと」により、平成12年5月19日、科学技術庁長官表彰 業績表彰を戴きました。

2000/8(36号)

,

2000/7(35号)

,

2000/6(34号)

,

2000/5(33号)

,

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

,

2000/2(30号)

,

2000/1(29号),

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号),

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)