[更新日'00/5/1]

平成12年5月号(通巻第33号)

目 次

川崎重工業㈱ 顧問 荻原 亮太郎

構造体化ステーション 小川 真

材料創製ステーション 原 徹、津崎 兼彰

川崎重工業㈱顧問 荻原 亮太郎

多くの分野で日本が対外的に下に追われ上に離されて行く現状が大変憂慮される。鉄鋼分野もユーザー産業共々凋落が目につき、閉塞感も生れている。「重厚長大の凋落は歴史の流れ」と論評され、「そうであったら日本の将来はない」と反論しても何にもならず、その世界で生きる者が、自ら再興させる以外救いは無い。

材料屋は縁の下の存在として、常に新形式構造物の実現に貢献してきた。そして競争力がある日本の鉄鋼材料は先端分野のものである。

STX-21は、成熟分野の研究者に活気と誇りを取り戻させるためにも、基礎研究から実用化まで、欧米・アジアに対し先頭に立って完遂し、世界に日本の存在感を誇示すべきである。日本で開発された高性能で、安価な先端鉄鋼材料が、国際コードに採用され、使用されるようになったとき、その効果は計り知れないものがある。

本研究は、学術的・技術的に独創性が求められるが、僥倖を狙うのでなく仮説を立てて検証して行く科学的手法がとられているのが素晴らしい。一方、目標は「2倍の強度、2倍の寿命」と丸めた数値であり、1.8 倍で終わったとしても、非難するのは非科学的である。目標値が達成されなくとも必ず実用化して頂きたい。

国の予算による研究のため困難があるが、研究半ばで実用化の可能性が見えた時、予定を変えてその実用化研究を併走させ、一刻も早く成果を世に出し、世界に知られた超鉄鋼材料が、部分的にでも実用化されれば、日本の鉄鋼への期待が大きく膨らむ。

現在当社はユーザーとして本研究に参加しているが、当初「折角参加させて貰うのだから、研究に貢献しながら、日本で最初のユーザーになれ」と発破をかけたものである。かつて造船の高張力鋼使用率が一般に約20%の頃、当社の使用率は75%に達していたが、後に日本で多発したトラブルを経験しないで済んだ。それには、高張力鋼が疲労に対し切り欠き感受性が高いことや低剛性であることに対し徹底的に検討した裏がある。設計問題はユーザー自らが研究すべきであるが、実用化を急ぐ本研究では基礎研究の段階からご配慮頂ければありがたい。

思い起こせば、筆者は1954年、60キロ構造用高張力鋼の研究に携わった。鉄鋼数社に種々の成分・熱処理の60キロ級高張力鋼を作って頂き、母材・溶接試験が行われた。シャルピーの遷移温度が+80℃であるとか、靱性は良いが溶接部にビード下割れが発生するとか今昔の感に堪えない。それに比べ、本STX-21プロジェクトは、目標が高く、科学的で、しかも、実用化の可能性が高い。成功を祈って止まない。

2.TOPICS

高窒素ステンレス鋼溶接技術開発へのアプローチ

-Cr窒化物析出の防止を目指して-

構造体化ステーション 小川 真

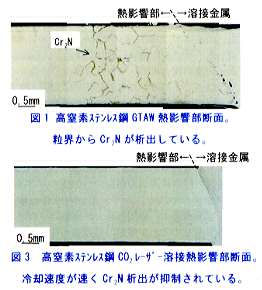

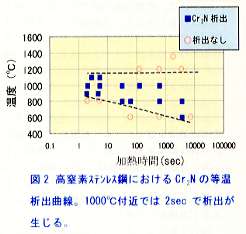

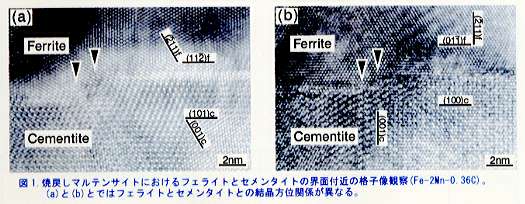

まえがき 現在耐食鋼タスクフォースではCr、Ni、Moの主要合金元素を節減した省資源型の耐海水性ステンレス鋼である高窒素ステンレス鋼を開発中である。(STX-21ニュースNo.18参照) 本鋼材は、上記合金元素を現状のスーパーステンレス鋼よりも低いレベルに押さえ、代わりにNを1mass%程度固溶させた材料で、室温から約1200℃までの温度範囲ではN過飽和となる。したがって、溶接において高温の熱に曝される領域(熱影響部)ではCr窒化物が析出し、材料の耐食性および機械的性質に悪影響を与える。高窒素ステンレス鋼溶接におけるこの問題点に対する研究取り組み状況について報告する。 窒化物析出挙動 図1に高窒素ステンレス鋼をガスタングステンアーク溶接(GTAW)したときの熱影響部断面を示す。溶接金属(一度溶融し凝固した部分)端から幅約8mmの領域で粒界から析出物が見られる。この析出物は透過型電子顕微鏡による解析の結果Cr2Nであることが確認された。また熱影響部の隙間腐食試験を行った結果、粒界のわずかなCr2N析出によっても耐食性が劣化することが明らかになった。一方、図2には一定温度で加熱した場合のCr2N析出に要する時間を表した等温析出曲線を示す。1000℃では2secで析出が生じている。 高速冷却による窒化物析出抑制 レーザー溶接はアーク溶接に比べて小入熱で冷却速度の速い高効率溶接が可能であり、Cr2Nが析出する1200~700℃の温度領域を約2secで冷却できる。図3にCO2レーザー溶接による熱影響部断面を示す。図1に示したGTAWによる熱影響部に比べ、Cr2Nの析出が抑制されていることがわかる。 3.TOPICS 焼戻しマルテンサイト鋼の透過型電子顕微鏡観察 材料創製ステーション 原 徹、津崎 兼彰 ナノ領域分析解析技術によるブレイクスルー 我々のグループでは150キロ超級高強度鋼の遅れ破壊特性や疲労特性の向上を目指している。現在用いられている高強度鋼の基本組織である焼戻しマルテンサイトは、焼戻しによって析出したナノスケールの炭化物が母相フェライト中に分散している組織である。したがって、機械的特性の向上のためにはナノ領域での分析解析技術も重要な役割を担うと考えている。フロンティア構造材料研究センターではナノ領域の構造解析および分析のために透過型電子顕微鏡を共通設備として平成10年度に導入した。本装置はエネルギー分散型X線分析装置などを装備している。平成11年度にはエネルギーフィルタなども装着し、今後はさらに幅広い分析が可能となる。 高強度鋼の炭化物組織の格子像観察 今回の実験において、焼戻しマルテンサイトにおけるセメンタイト-フェライト界面の格子像観察に初めて成功した(図1)。この観察によって、これまで推測の域を出なかった焼戻しマルテンサイト中のセメンタイト-フェライトの界面構造を明らかにできる可能性が開けた。また、界面構造だけでなく、同時に、セメンタイト中の特定の結晶面でのずれの観察、結晶方位関係の決定も行った。これらの観察とあわせて幾何学的理論による検討も行っており、析出の結晶方位関係とセメンタイト-フェライト界面構造の解析も進めている。 粒界炭化物組織制御による特性向上 高強度鋼の使用強度向上のためには遅れ破壊を克服することが第一の課題である。炭化物の析出形態は、この遅れ破壊特性と密接に関連している。我々のグループでは遅れ破壊特性を向上するための手法として粒界炭化物組織の制御に着目している。電子顕微鏡による観察と解析から、改良オースフォームを施した遅れ破壊特性に優れた材料では、粒界上に析出するセメンタイトの量が減少し、個々の大きさも小さくなり、方位も種々に分散していることが明らかになった。これらの知見から遅れ破壊特性に優れたマルテンサイト組織の理想像を描くことができると考えている。 材料創製ステーション第5ユニット紹介 (三井 達郎) 前号からの主な出来事 H12. 4.20-22 今後の予定 H12. 5. - 12. 6. - 第12回企画調整委員会開催 第4回研究推進委員会開催 バックナンバー

,

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

:

2000/2(30号)

,

2000/1(29号) 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

今後、高窒素ステンレス鋼溶接継手部の耐食性および機械的特性の評価するとともに、以上の知見をもとに高窒素ステンレス鋼に適した溶接法の開発を目指す。

-複雑なマルテンサイト組織のナノスケール観察-

高強度鋼の複雑な組織の中で炭化物はどこにどのように分散しているか、母相とどのような結晶方位関係を持って析出するか、母相との界面はどういう構造を持っているか、というナノ領域の組織に関する知見は、これまでに多くの研究がありながら明らかになっていない点が多い。これらの点に関して本研究では、(i)セメンタイト析出の結晶学 (ii)機械的特性と炭化物組織の関連 の二つの側面から、原子間力顕微鏡(AFM)やナノインデンテーション等のナノ領域の種々の解析手法とリンクして、高強度鋼の特性と組織との関連を明らかにするための検討を行っている。

材料創製ステーション第5ユニットはフロンティア研究センターに所属しながら所内共通の研究支援業務の「溶解加工」を担当しています。当ユニットは、目黒時代には「工業化の総括室」その後「溶解圧延室」と呼ばれていました。 昭和30年代の所設立当初は鉄鋼生産技術の研究のために溶解から熱処理までの100Kプラントが建設されてその繰業実験のためにピークの頃は30名近くの職員がいました。現在は10Kプラントの規模になっていますが当時の作業の厳しさは今も毎日の仕事に伝わっています。

材料創製ステーション第5ユニットはフロンティア研究センターに所属しながら所内共通の研究支援業務の「溶解加工」を担当しています。当ユニットは、目黒時代には「工業化の総括室」その後「溶解圧延室」と呼ばれていました。 昭和30年代の所設立当初は鉄鋼生産技術の研究のために溶解から熱処理までの100Kプラントが建設されてその繰業実験のためにピークの頃は30名近くの職員がいました。現在は10Kプラントの規模になっていますが当時の作業の厳しさは今も毎日の仕事に伝わっています。

溶解関係は3kg, 10kg, 20kgの各高周波誘導真空溶解を担当しています。佐久間信夫(職員)は入所してからおもに小型溶解を担当してきましたが、昨年度卒業して故郷の秋田に帰った高橋順次の担当していた20kg炉も引き継ぎました。いつまでもさわやかなスポーツ万能青年です。檜原高明(重点支援協力員)は2年前に入所した若手で独身です。佐久間の指導のもとに溶解技術の修得に励み、さらにESRの溶解実験も担当しています。最近釣りを始めて週末になると魚と格闘していますが、返り討ちに合うこともしばしばです。

加工関係は鍛造プレス、各種圧延、スエージャー等を担当しています。斉藤正(技術補助員)は昨年度めでたく卒業しましたが今年度も引き続き勤務することになりました。かつての100Kプラントの危険を伴う鍛造、圧延作業の経験を生かして技術面はもちろん特に安全面で指導してもらいます。若いころからボランティア活動に熱心でバスケット等のスポーツの指導、育成に取り組んでいます。大西勝也(重点支援協力員)は2年前に入所するまでは熱処理その他の業務経験を積んできたベテランです。入所後2児のパパになり趣味の球技(テニス、銀玉)が出来ないと嘆いています。黒田秀治(重点支援協力員)は入所4ヶ月の新人で、当ユニット以外の超伝導線材の加工も担当しています。趣味はフォークギターですが一人では寂しいので最近弾いていません。

熱処理関係は流動層炉、高真空熱処理炉、大型熱処理炉、焼鈍用熱処理炉等を担当しています。清水哲夫(職員)は入所以来熱処理一筋で目黒時代はソルトバスを5つも駆使して大量の試験片を処理してきた経験から温度管理に厳しく、信頼されています。切手の収集歴が長く最近は外国巡りをしています。

三井達郎(職員)は当ユニットのまとめ役を務めています。山国育ちなので若い頃から山歩きや写真が好きですがつくばにきてからはお休み状態です。

科学技術週間 研究所一般公開

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)