[更新日'00/1/1]

平成12年1月号(通巻第29号)

目 次

研究総務官 齋藤 鐵哉

材料創製ステーション 遊佐 覚

1.新年のご挨拶

研究総務官 齋藤 鐵哉

新年明けましておめでとうございます。本年もまた、旧年同様、何卒よろしくお願い申しあげます。フロンティア構造材料研究センターが誕生し、新世紀構造材料(STX21)研究プロジェクトが開始されて、これで3度目の新年を迎えたことになります。

昨年6月には、本研究プロジェクトは、3年度目に当たっていたことから、内閣総理大臣決定の「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法のあり方についての大綱的指針」に基づいて、中間評価が行なわれました。評価結果の詳しい内容は、現在インターネットをとおして公開する準備を行っていますが、全体としては“優れている”との評価をいただいています。しかし、同時にいくつかの宿題もありました。なかでも、当初予期していなかった研究成果に関連して、その成果を実用化するといった視点からの取り組みもまた重要であるとのご指摘がありました。ともすれば目的達成型のプロジェクト研究が陥りやすい落とし穴に対する警鐘と真摯に受け止め、その方向で努力をしていきたいと思っています。

さて、ご承知のとおり、来る2001年4月には、多くの国立研究所の独立行政法人化が予定されており、これに伴って科学技術の研究環境が大きく変わろうとしています。当研究所は科学技術庁無機材質研究所と統合し、“物質・材料研究機構”として、新たな門出をすることになっています。現在、それに向けさまざまなレベルにおいて、急ピッチで制度設計が行われています。独立行政法人化1年目が、本研究プロジェクトの第Ⅰ期最後年度に当っており、第Ⅱ期の研究は、今とはまた異なる研究環境の中で推進されることになります。

本研究プロジェクトは、新しい構造材料の研究開発であると同時に、国立研究所のあり方についても、一つの実験であるとの認識を持ちながら、様々な模索をしているところであります。今後の独立行政法人物質・材料研究機構のあり方や活動に対しても多くの示唆を含んでいると感じています。先述の中間評価でご指摘があった「開発された技術の大規模化」を挙げるまでもなく、本研究プロジェクトは、今後さらに産学官の協力体制の重要性が増すものと思われます。そのための研究体制の構築にも一層真剣に取り組んでいく所存であります。

最後になりましたが、これまでに関係各方面の皆様方から賜りましたご支援やご助言に、あらためて心よりお礼を申し上げるとともに、本年も皆様方の変わらぬご指導とご鞭撻をお願いする次第であります。

2.TOPICS

粒界炭化物を制御したマルテンサイト鋼の遅れ破壊特性

-許容水素量が増加し、破壊起点が粒界から粒内に移行-

材料創製ステーション 遊佐 覚

研究の背景

高強度調質鋼の実用強度向上には、焼戻しマルテンサイト組織の遅れ破壊特性の改善が必要である。このためには遅れ破壊の破壊起点となる旧γ粒界の組織・構造を制御し、破壊抵抗の向上を図ることが重要である。我々は旧γ粒界に粗大に析出するフィルム状炭化物に注目し、粒界炭化物フリー化または粒界炭化物量・サイズのミニマム化による耐遅れ破壊特性の改善を提案・検討してきた。これまでの研究では、粒界炭化物のミニマム化にオースフォームを利用した粒界面の凹凸化が有効であることを報告した。そこで本研究では耐遅れ破壊特性の向上における粒界炭化物制御の有効性について実験的に検証した。オースフォームによる遅れ破壊特性の改善の効果は樽井ら*)が報告しているが、本研究の目的は金属組織学的特徴と遅れ破壊特性の関連を解明し、特性改善のために目標とすべきマルテンサイト組織像を示すことにある。

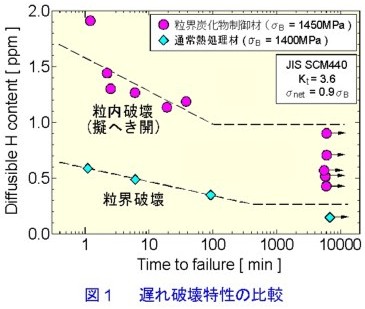

遅れ破壊特性と破壊形態に変化

供試材には低合金鋼JIS

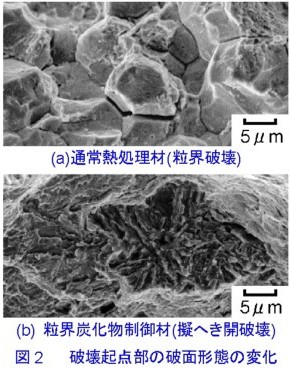

SCM440を用い、これを線材圧延でオースフォーム処理した後、高周波焼戻しにより引張強さ1450MPaに調質して遅れ破壊試験を行った。この粒界炭化物制御材は通常の油焼入れ-炉加熱焼戻しを行った材料と比較して、材料中を常温で拡散して遅れ破壊の原因となる水素(拡散性水素)の量が多くても遅れ破壊が発生しにくくなっており、遅れ破壊を起こさない最大許容水素量が、1ppm程度まで上昇している(図1)。また破面観察では、通常熱処理材は破壊起点部に粒界破面が観察される(図2(a))のに対して、粒界炭化物制御材では延性破面中に擬へき開が散見されるのみであった(図2(b))。一方、SEMによる組織観察において、旧γ粒界での凹凸の形成、および炭化物量の低減と微細化が確認されていることから、この破壊形態の変化は、炭化物析出状態の制御によって旧γ粒界の遅れ破壊に対する抵抗が改善されたことを示すものと考えられる。

以上のように、粒界炭化物のミニマム化により耐遅れ破壊特性が向上することが実証された。現在、この組織の金属学的および力学的特徴をナノ・メゾスケールの解析によって定量的に明らかにする作業を進めており、その結果をもとに遅れ破壊に強い組織像を提案する予定である。また併せて工業化可能なオースフォーム加工法および他の粒界組織制御法の研究も進めていく。

*)

山崎、樽井、野口:CAMP-ISIJ,Vol.11(1998),1242.

3.秋期学会報告

(高橋

稔彦)

フロンティア構造材料研究センタ-は、今秋の学会において鉄鋼協会、金属学会、溶接学会などの国内学協会および海外の学会に100件を越える発表を行った。いずれの学協会も編集委員会のご厚意で、金材技研セッションのような形でプログラムを編成していただいた結果、各課題の総合的な取り組み、成果を多くの方に深く理解していただくことができた。発表への反響は全般的には良かったが、同時に厳しいご指摘、助言も幾つかいただき、あらためてプロジェクトへの期待の大きさを痛感した。4分野に共通して、プロジェクト課題の達成にとどまることなく、先導的な基礎研究、新しい学問・研究分野の提案、先端的な解析機器・手法の開発などにも貢献することが、このプロジェクトのもう一つの使命であるという意見を多くいただいた。

超鉄鋼研究は2年半を経過し、発表の場が鉄鋼協会や金属学会のような材料関係の学協会だけでなく、溶接構造シンポジウムのように施工技術、構造物関係の学協会に広がって来た。材料は構造物になって初めて意味を持つ、従って材料側から新しい鉄鋼材料の情報を発信し、構造物側の研究者から新しい構造物に関する情報を受信し、交流・連携を深めることが重要であるという考えによるものである。学会からも積極的な評価をいただいており、今後さらにこの動きを強化していきたいと考えている。

以下に各分野の状況を要約する。

80キロ鋼:微細粒鋼に関する鉄鋼協会のセッションは今回も非常に盛況であった。超微細粒鋼の研究が大学でも積極的に進められるようになり、組織創製、機械的性質に関して一段と深みのある議論が展開されるようになった。高効率小入熱溶接、低変態点溶材の利用による継手疲労特性の向上などの成果は高く評価され、発表を機に交流がますます拡大している。

150キロ鋼:遅れ破壊関係では、遅れ破壊に強い新マルテンサイトの創製、その組織・力学的特徴のナノスケ-ル解析、新しい遅れ破壊評価法と5件連報で発表した。遅れ破壊関係の研究の全容が理解され、マルテンサイト鋼に関する新しい知見がこの鋼の革新をもたらす可能性などに関心が集まった。ナノスケ-ル解析技術への関心はいよいよ高まり、当所の先導的な研究への評価が高まった。

耐熱鋼:今回は、新しいクリ-プ強化法と長時間組織安定性に関する成果を中心に発表した。Cフリ-マルテンサイト鋼、初期組織フェライトの析出硬化鋼など従来の概念を破る新しい提案に大きな注目が集まった。長時間域のクリ-プ抵抗の劣化が不均一変形に起因することをクリ-プデ-タシ-トによって明らかにした研究に高い評価が寄せられた。この発表では、連携大学の学生がポスタ-セッションの優秀賞を受賞した。

耐食鋼:耐候性鋼の研究では、金属学会のレビュ-講演で取り上げられた「走査プロ-ブ顕微鏡による大気腐食のその場測定研究」をはじめ、さびの電気化学測定、耐候性鋼の添加元素の役割解明、大気腐食モニタリング法など広範囲に発表し、この分野の研究の広がりと深さを理解していただいた。日米合同電気学会では海水腐食が取り上げられたが、高N鋼など材料開発における日本の優位性が際だっていた。

材料創製ステーション第4ユニット紹介

材料創製ステーション第4ユニットは、職員7名、非常勤職員3名、外来研究員1名、アルバイト1名の総勢12名で構成されています。取り組んでいる研究内容は、凝固・加工熱処理・粉末冶金プロセスを利用した高性能構造材料の創製であり、「150キロ超級高強度鋼の高性能化に関する研究」、「高リサイクル性合金の開発」、「バリアフリープロセシング技術に関する研究」の研究テーマについて課題達成に向け日々励んでいます。 材料創製ステーション第4ユニットは、職員7名、非常勤職員3名、外来研究員1名、アルバイト1名の総勢12名で構成されています。取り組んでいる研究内容は、凝固・加工熱処理・粉末冶金プロセスを利用した高性能構造材料の創製であり、「150キロ超級高強度鋼の高性能化に関する研究」、「高リサイクル性合金の開発」、「バリアフリープロセシング技術に関する研究」の研究テーマについて課題達成に向け日々励んでいます。凝固プロセス分野 大澤嘉昭(職員)は、鋳鉄、Al合金を用いて溶湯に撹拌や超音波振動を付加するプロセス研究を行っており、日々材料創製棟で溶湯に超音波の子守歌を聴かせています。高森 晋(職員)は,スチール缶のリサイクルとして高機能Al添加鋳鉄材料の研究を行っていますが、研究のためと缶コーヒーを飲み続けたためにおなかを壊しそうです。焦 育寧(Jiao Yuning、STAフェロー)は、高森の指導下でAl合金の電場・磁場中での方向性凝固の研究を行っています。来日して一年半が過ぎ、奥さん(于さん:新世紀耐熱材料)と日本を楽しんでいます。科技特研を経てこの10月から職員となった殷 福星(Yin Fuxing)は、リサイクル性に優れたMn基制振合金の実用化と制振メカニズムの解明を目指しており、制振合金の風鈴をたたき「音がいまいち!」とうなっています。 加工熱処理プロセス分野 遊佐 覚(構造材料特別研究員、IHI)は本分野のリーダー的存在で、粒界炭化物を制御した遅れ破壊に強い新マルテンサイト組織の創製に取り組んでいます。コンピュータとメカに強く、創製装置の設計にもその能力を発揮しています。高木周作(構造材料特別研究員、川崎製鉄)は、水素割れ感受性の評価基準と高強度鋼創製に新たな光を見いだすとともに、金材技研の研究者とは異なる感性を発露してユニットの研究全体に緊張を与えてくれています。原 徹(職員、2年目)は、透過型電子顕微鏡のスペシャリストで、鋼は素人といいながら焼き戻しマルテンサイト中の炭化物の美しい格子像を世界で初めて見せてくれました。次は水素の可視化ね!と期待されています。新婚の身である沢井達明(構造材料特別研究員、川崎重工)は、木村(後述)と協力しながらギガサイクル疲労に強い高強度鋼の創製に取り組んでいます。着任半年で刮目すべき成果を出しつつあり周囲は驚嘆していますが本人はいたって平静なようです。 粉末冶金プロセス分野 坂井義和(職員)は、こだわりの研究者でメカニカルミリング利用による超微細粒組織鋼づくりに励んでいます。自らの研究成果には厳しくも若手研究者の将来に暖かい気配りをしながらテニスとジョギングによって体力保持につとめています。最若年ながら包容力あふれる木村勇次(職員)は、数々のチャンピオンデータを提示してきた斯界の気鋭ですが、「新人は一から勉強!」と新たなフィールドでの研究生活一年目にもがいているようです。広田ゆり子さん(アルバイト)は、全分野にわたる水素分析関連で着実な仕事をこなしながら、明朗闊達な姿勢で日々若手研究者(歳は問わない)に檄を飛ばしています。 このように第4ユニットは、「材料創製」ではくくりきれない才能をもつ魅力ある人材の集まりです。これらの仲間とともに津崎兼彰(職員、ユニットリーダー)は、「全ては人材だ!」と新しいものつくり技術の構築を目指して奮闘していますが、実力はたまた歳柄の問題か空回りが多いようです。 (津崎 兼彰) |

受 賞 報 告

田淵 正明(評価ステーション 主任研究官)は、「高温強度研究における工学的および学術的発展」により、平成11年12月2日、日本材料学会高温強度部門委員会から躍進賞を戴きました。

前号からの主な出来事 |

|

H11.12. 8 11.12. 8 11.12. 9 11.12.13 |

第5回耐食鋼研究作業分科会開催 科学論説懇談会ご来所 橋口川崎重工業㈱常務ご来所 第5回耐熱鋼研究作業分科会開催 |

今後の予定 |

|

H12.1.12/13 12.2.- |

第4回超鉄鋼ワークショップ開催(公開) 第11回企画調整委員会開催 |

バックナンバー: 1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp