[更新日'99/4/1]

平成11年4月号(通巻第20号)

目 次

所長 岡田 雅年

超鉄鋼プロジェクトも4月から3年度目に入ることになった。

スタート以来、大学、民間企業、国立研究所などの多くの関係者の方々からご支援をいただいてきて、ようやく成果も出始めている。昨年12月に行われた第3回ワークショップは関連学協会の協賛で開かれ、多数の参加者によって密度の高い討論が行われ本プロジェクトを中心とした新しい鉄鋼材料の研究に対する関心と期待が非常に強いことを改めて感じさせられた。

超鉄鋼プロジェクトも4月から3年度目に入ることになった。

スタート以来、大学、民間企業、国立研究所などの多くの関係者の方々からご支援をいただいてきて、ようやく成果も出始めている。昨年12月に行われた第3回ワークショップは関連学協会の協賛で開かれ、多数の参加者によって密度の高い討論が行われ本プロジェクトを中心とした新しい鉄鋼材料の研究に対する関心と期待が非常に強いことを改めて感じさせられた。

本STX−21ニュースの巻頭言をはじめいろいろな場面で多くの方々から貴重なご意見をいただき大変有り難く感じている。『鉄の魅力をもう一度引き出す夢のある研究を進めオリジナルな材料科学・技術の発信地となること、情熱のある研究者を創出することなどを期待する。また成熟した研究領域を打破するためには、手法的にも旧来の伝統に頼らない新しい科学的、技術的なツールが必要であり、先導的な指導原理の構築に結びつけてほしい。鉄鋼材料の研究開発には材料開発側と多分野に亘る使用者側との交流が欠かせない、このプロジェクトがその核になることを期待する。』等々である。何れも意味するところは深く、また材料研究の本質に関わることであり、それだけに行うに難しいことであるが、この様な期待が正面から本プロジェクトにかけられていることを真摯に受けとめたい。

鉄鋼材料など旧来型の材料の研究は既に成熟した状況にあり、これから着手しても得るところは少ないとよく言われるが、実際のところ本プロジェクトの現場にいる研究者はその様なことは意に介さない、むしろそれが真実でないことを実証しようという情熱を持ってあたっている。また産・学・官が協力してプロジェクトを運営し、本研究所のサイトに集結して研究成果を挙げていこうという方針も、現在のところそれぞれの特長を生かしたシナジー効果が発揮され成功している。今年度は第1期5ヶ年計画の中間評価を受けることになっているが、今後もこの様な雰囲気を是非持続したいと思う。国立研究所が近い将来独立行政法人化した場合にはこのプロジェクト運営はおそらく、もっと自由度が高くなると予測されるが、現時点においても制度を十二分に活用して期待以上の成果を挙げるよう努力していく所存である。

今後とも皆様方の率直な御意見をお寄せいただきたくお願い申し上げる次第である。

2.TOPICS

原子間力顕微鏡による焼戻しマルテンサイト鋼の組織観察

−判別困難であったブロック境界の評価を可能にする−

評価ステーション 早川

正夫

材料創製ステーション 原 徹

研究の背景

研究の背景

1500MPaを越える強度を有し、かつ遅れ破壊特性や疲労特性に優れた高強度鋼を実現するためには、焼戻しマルテンサイト組織の性質を把握する必要がある。我々は、新しいキャラクタリゼーションの試みとして、原子間力顕微鏡(AFM)と超微小硬さ試験機を用い、ナノスコピックレベルにおいて焼戻しマルテンサイトの組織観察と力学特性評価を進めている。ここでは、SCM440鋼の450℃焼戻しマルテンサイト組織を例として、AFMによる組織観察手法について報告する。

原子間力顕微鏡による組織観察手法

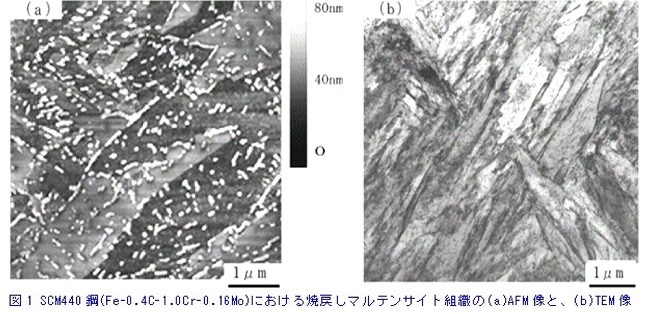

図1(a)に電解研磨のままの表面で得られた AFM像を示し、比較のため図1(b)にTEM像を示す。AFM、TEMの倍率は共に数千倍から数十万倍である。AFMでは、垂直分解能が高いので、数nmの段差のある表面情報が得られる。TEMでは、数十〜数百nmの厚さ方向の平均情報が得られる。このような装置の特徴に加え、焼戻しマルテンサイト組織が、大きい順に、旧γ粒(粒径:約20μm)、パケット、ブロック、ラス(幅:約0.2μm)で構成されていることを考えると、図1のAFM像ではブロック、TEM像ではラスが判別できている。特に、AFMでブロックが判別できるのは、ブロック間で方位差が存在するために電解研磨量が異なることによる。さらに、AFM像により、ブロック境界上には、数十〜数百nmの微細な炭化物が密集して存在していることが分かる。

このようなブロックあるいはブロック境界が、焼戻しマルテンサイト組織の機械的性質にとって、極めて重要であることを、本プロジェクトにおけるナノスケールの微小硬さ測定が明らかにしつつある。このように、AFMとTEMによる観察手法、超微小硬さ測定を有機的に組合せることにより、遅れ破壊と疲労破壊の特性向上に結びつけるために、焼戻しマルテンサイト組織の強化機構を新たな視点で捉え直しつつある。

3.TOPICS

次世代型海浜耐候性鋼の開発を目指して

−低合金耐食鋼のさび解析による耐食機構の解明−

構造体化ステーション 西村 俊弥

まえがき

まえがき

我が国では、橋梁や鋼構造物などの社会資本が海浜地域に集中しており、海より飛来する塩分による腐食が大きな問題となっている。一方、今後、人件費の高騰が懸念され、メンテナンスフリーを達成できる海浜耐候性鋼の開発が必要となっている。本研究においては、耐食指針を得ることを目標として、海浜環境を模擬した腐食試験を行い、低合金鋼に形成したさび相の安定性を物理解析および電気化学解析により明らかにすることを試みている。

さび形成と耐食挙動に与えるNiとCoの効果

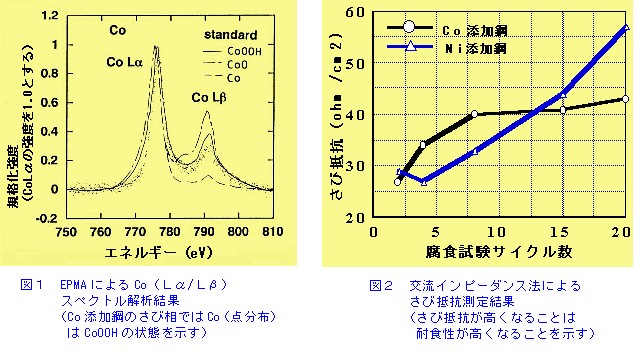

2元系の電位-pH図作成システムを用い、各種鉄さび相の安定性を検討し、鉄属元素であるNiとCoがFeと広い環境範囲で安定な複合酸化物を形成することを見い出した。NiおよびCoを1〜3%程度含有する低合金鋼を溶製して海浜環境を模擬した腐食試験を行い、形成したさび相を解析した。図1は、Co添加鋼のさび相を電子プローブマイクロ解析(EPMA)により状態分析した結果である。Coは鉄さび相全体に均一に分布しており、標準物質として用いたCoOOH、CoO、Coの(Lα/Lβ)特性X線結果と照合するとCoOOHに近いことが分かる。これは、Coが3価の酸化物としてオキシ水酸化鉄(FeOOH)に置換含有していることを示している。同様にNi添加鋼について検討すると、Niは主に2価の酸化物としてスピネル系鉄酸化物(Fe3O4)に含有していることが分かった。図2は、交流インピーダンス法によりさび相の抵抗を求めたものであり、横軸は腐食試験のサイクル数である。Co添加鋼は、試験初期からさび相の抵抗が大きくなっており、その後、一定の値に収束する。Ni添加鋼は、試験初期ではさび相の抵抗が小さく、サイクル数とともに大きくなっている。これは、鉄さび相の大部分を占めるFeOOHに含有するCoはさび形成初期から耐食効果を発揮するのに対して、鉄さび内層のFe3O4に含有するNiは内層形成が不十分な初期の耐食効果は低いが、内層さびの形成とともに耐食効果が大きく発揮されることを示している。

今後、鉄さび相の安定性をさらに向上させることを目標として、鉄族元素について詳細に検討することに加えて、酸化物形成元素や電気化学的に貴な元素についても検討する予定である。

評価ステーション第1ユニット紹介

評価ステーション第1ユニットでは、溶接構造物の疲労特性を研究しています。従来、材料強度から見ると溶接継手疲労強度は極めて低かったが、低変態点溶接棒を新たに開発して厚板溶接継手で疲労強度を3倍化することに成功しました。 評価ステーション第1ユニットでは、溶接構造物の疲労特性を研究しています。従来、材料強度から見ると溶接継手疲労強度は極めて低かったが、低変態点溶接棒を新たに開発して厚板溶接継手で疲労強度を3倍化することに成功しました。20年以上にわたる溶接継手の疲労強度データシート研究は、日本溶接協会規格の改定に寄与すると共に、ISO規格原案の疲労特性を安全サイドに求める試験法の策定に寄与しました。 フロンティアプロジェクト発足時はデータシート作成が一時中断していたため、大型試験機を流用して疲労特性向上効果を確認できました。その後データシートが再開され長寿命試験が本格稼働するにつれて、試験機の余力がなくなりました。そこで、小型引張試験機を借り、手作りの制御回路を付加して疲労試験を可能にし自動車用薄板への開発材料の応用を試み始めました。 もう一方の柱であるデータシート研究では、先に紹介した疲労試験法の応用範囲の拡大を目指しています。 大型疲労試験機を含む8台を90%を越える稼働率で動かし、疲労特性データ取得に勤めています。 前田芳夫研究員は、溶接ワイヤーの成分調整、線引加工の外注、疲労特性把握、疲労進行に伴う変形挙動を研究しており、橋梁トラス弦材縮小モデルに開発ワイヤーを適用し、疲労強度の30%向上を確認しました。 鈴木直之主任研究官は、溶接ロボットの溶接適正条件把握、変態膨張を最適化するための装置開発、疲労特性、き裂伝ぱ特性の研究を行い、上記開発ワイヤーによる溶接補修が疲労強度を2倍化することを確認しました。 ヴェトナム出身のT.N.Nguyen STAフェローは、オーストラリアで博士課程在学中に太田昭彦に指導を仰いだ縁で5年越の憧れを実現し、本年8月末までの2年間滞在します。開発材料の変態膨張による溶接圧縮残留応力のFEM計算を試みています。また、改造疲労試験機を用い薄板重ね継手に開発材料を適用し疲労強度の向上を確認しました。 太田昭彦リーダーは、国際的に成果の広報に努め、国際溶接会議で展望講演を行うなどの栄誉に浴しています。また、研究に適するように部品を寄集めて装置の改造を行い、実験データ取得の効率アップを図ったり、休日の試験片交換を分担しています。実験データを重視し、そこから工学的に有用な支配則を嗅取る直感力を磨いています。 金材技研で開発した方法が実用化されるためには、開発溶接ワイヤーの製造、開発ワイヤーに適した溶接機器の改良が必要であり企業のご協力を望みます。 (太田 昭彦) |

| 訂正とお詫び:前号3頁TOPICSの右下図2の縦軸、格子定数の単位に誤りがありましたので

訂正してお詫び致します。 正(Å)− 誤(nm) |

前号からの主な出来事 |

|

H11.3.18 11.3.18 11.3.19 |

沖村科学審議官ご来所 第2回社会基盤材料技術懇談会開催 大阪大学と溶接・接合の研究集会開催 |

今後の予定 |

|

H11.4. - 11.5. - 11.6. - |

第8回企画調整委員会開催 第4回スパイラル研究作業分科会開催 超鉄鋼材料研究中間評価委員会開催 |

バックナンバー:

1999/3(19号),2(18号),1(17号),

1998/12(16号),11(15号),10(14号),9(13号),8(12号),7(11号),

1998/6(10号),5(9号),4(8号),3(7号),2(6号),1(5号),

1997/12(4号),11(3号),10(2号),9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp