[更新日'99/3/1]

平成11年3月号(通巻第19号)

目 次

新日本製鐵 顧問 阿部 光延

研究開発の進め方には、基礎研究の成果を展開して実用開発につなげるシーズ先行型と、最終開発目標をはじめに設定しその実現に必要ないくつかの基礎研究を並列推進するニーズ先行型とに大別できよう。企業の研究開発は、どちらかといえばニーズ先行型の場合が多い。この度の金属材料技術研究所(金材技研)における超鉄鋼材料への取り組みは、強度2倍・寿命2倍という開発目標を掲げ、それに必要ないくつかの具体的基礎研究課題を設定して研究を推進しており、いわばニーズ先行型であり、比較的短期間で成果をあげることが可能であろう。

研究開発の進め方には、基礎研究の成果を展開して実用開発につなげるシーズ先行型と、最終開発目標をはじめに設定しその実現に必要ないくつかの基礎研究を並列推進するニーズ先行型とに大別できよう。企業の研究開発は、どちらかといえばニーズ先行型の場合が多い。この度の金属材料技術研究所(金材技研)における超鉄鋼材料への取り組みは、強度2倍・寿命2倍という開発目標を掲げ、それに必要ないくつかの具体的基礎研究課題を設定して研究を推進しており、いわばニーズ先行型であり、比較的短期間で成果をあげることが可能であろう。

それだけに企業側の期待も大きいが、金材技研と企業との役割分担も考えておく必要がある。強度が2倍になっても加工性は低下するのではないのか、溶接性は大丈夫なのか、企業側からはさまざまな要請が寄せられてくる。しかし、必要ないくつかの特性を兼ね備えた実用製品をつくり上げるのは企業の仕事であって、金材技研では強度、加工性、溶接性などのそれぞれの特性を向上させるための、新しい先導的指導原理を提案することに専念していただくのがよいと考える。その指導原理を組み合わせて新製品をつくり社会に供給するのは、企業自身の役割である。

機械的強度を高めるため結晶粒を微細化することは材料開発の定石の一つであり、例えば鋼中の特定酸化物粒子を核にして微細結晶を得る技術が注目されている。それでは、りん化物や金属間化合物でも同じような効果が期待できるのか、結晶微細化の核となる物質は本来どのような資質をもっていなければならないのか、こんな疑問に明確な解答を与える指導原理の構築に取り組むことも必要であろう。

最近の金属の世界では、量子力学を利用した合金設計やフラクタル理論・カオス理論を応用した解析なども萌芽しつつある。このような新しい思想を、われわれはどう咀嚼し活用したらよいのか、超鉄鋼材料以外の多くの課題についても、その指導原理構築が今後望まれるところである。

今回の超鉄鋼材料プロジェクトの推進を機会に、金材技研の方々を中心にして産官学の研究者がそこに結集し、めざましい活動を開始している。そして将来においては、金材技研が鉄鋼材料の研究拠点として不動の地位を築き上げ、超鉄鋼材料のみならず鉄鋼材料やその製造プロセス全体にわたっての、先導的なさまざまな指導原理の構築を目指して戴ければ幸いである。

2.TOPICS

溶接部の組織・微小欠陥の非破壊診断を目指して

−簡易超音波CT(計算機断層画像)システムの開発−

構造体化ステ−ション 福原 煕明

はじめに

はじめに

微細粒化による高強度鋼を構造体化するうえで、溶接部の強度低下を阻止することは重要である。特に高強度鋼では、溶接部金属組織の評価のみならず、溶接部の微小欠陥も対象とした溶接部の高精度非破壊診断技術の開発が不可欠である。そこで、溶接部内部の欠陥や組織変化を評価対象として超音波を用いた非破壊評価技術の開発を進めている。

簡易超音波CTの開発

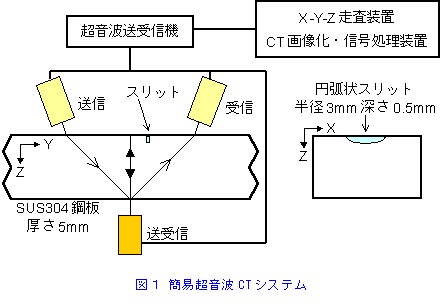

CTは、被検材の360度全方向から情報を採取し、情報により被検材内部を断層画像化する技術であり、欠陥形状を知る有用な方法であるが、鋼板の溶接部では板の長手方向の情報の採取は困難でありCTは不可能である。そこで、当所では溶接部における凝固金属の状態と溶接欠陥の板厚方向の寸法の評価が達成可能な簡単かつ実用的手法として、3方向のみの情報を用いた簡易超音波CTシステムを開発した(図1)。板面に対して45度の屈折角を有する2つのセンサ−で横波超音波の送信と受信を行い、さらに垂直の縦波超音波のセンサ−で送信と受信を行いながら、X-Y走査(Cスキャン)し、X-Y平面画像とともに任意の位置のY-Z断面画像を得るものである。

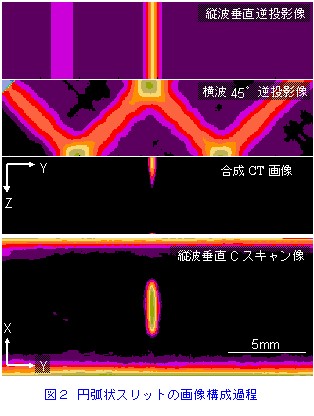

図2にステンレス鋼板に放電加工により導入した円弧状表面開口スリットのき裂模擬欠陥のCT画像構成過程を示す。垂直縦波と45°横波の超音波波形振幅の逆投影像を合成したCT画像では最下段の垂直縦波Cスキャン像とともに欠陥の位置と性状が明瞭に検出されており、限られた情報量を基にしながらも本システムの有効性が示されている。

今後の展開

ここでは鋼母材中の欠陥形状の画像化を示したが、溶接金属中の欠陥についても実験を行っている。音速や減衰の情報を用いたCTや、周波数特性解析により、溶接部の結晶粒径や組織異方性、弾性特性などを対象とした評価の研究も今後の課題である。

3.TOPICS

酸化物分散強化(O.D.S.)による高性能耐熱鋼の創製

−O.D.S.用原料粉の開発−

材料創製ステーション 鰐川 周治

研究の背景

研究の背景

酸化物分散強化(O.D.S.)フェライト系耐熱鋼は、高温強度が高く、かつ、耐照射損傷性、耐酸化性に優れ、究極の耐熱鋼と期待されている。そこで本研究では、メカニカルアロイング(MA)法によるMA粉の製造、MA粉の固化成形など、粉体技術の高度化を進めている。その一つとして、延性なFeと破砕容易な強化成分(Cr,W,Ti)を含む鉄基母合金(σ相の破砕性を利用)とに二分化し、それらの粉末にY2O3粉を混練するという母合金粉を用いた独自の製造法を考案した。

鉄基母合金のσ相化

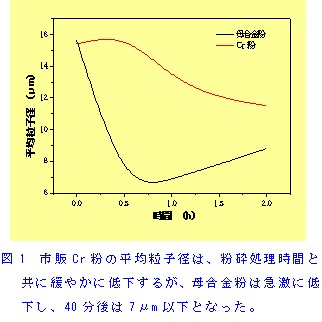

Fe-13Cr-3W-0.5Ti-Y2O3合金用の母合金を創製するためにFe-43Cr-10W-1.7Ti合金を真空溶解し、σ相化する温度、時間を調べた。その結果、850℃、20時間でおよそ83%がσ相となり、60時間では98%以上であった。また、図1に示すように、市販のCr粉と比較して、短時間で微粉化し、破砕性がよいことを見いだした。

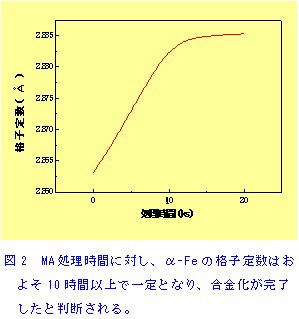

図2は、Fe粉と母合金粉(-20mesh)にY2O3粉(0.5%)を遊星型ボールミルでMA処理した時のα-Feの格子定数変化を調べたもので、10時間で合金化は完了している。この他本法は、不純物の混入を極力抑えられる利点も有する。

現在、この方法で作製したMA粉を固化成形し、650℃での強度特性、水蒸気中酸化特性などを調べている。今後は、この結果をフィードバックし、さらなる性能改善に取り組んで行く予定である。

材料創製ステーション第1ユニット紹介

第1ユニットでは構造体化のための接合プロセスに関する研究を行っており、以下、各人について紹介します。 第1ユニットでは構造体化のための接合プロセスに関する研究を行っており、以下、各人について紹介します。雀部謙(職員)は溶接の中では少々異端的で、接合する材料を溶融せずに接合する技術の研究をしており、細粒化して得られる材料特性を損なわずに強固な継手をつくるために母材への熱の影響をできるだけ少なくする方法を模索しています。得意技の一つであるろう接に活路を見いだそうとし、接合時の加熱温度をできるだけ低くして固体液体間の反応を微妙に調整するための禁断の鼻薬調合に手を染めようとしています。 目黒奨(職員)は、以前から拡散接合の研究を行なっており、シリコン単結晶の表面に酸化皮膜があるとなぜ接合しやすくなるのかを調べていて、ようやくその答えが見つかり、論文にまとめています。現在は、鉄鋼材料を溶かさずに接合するのに、インサート金属として何を挟もうか試行錯誤の最中です。なお趣味を含めてコンピュータの操作に強く、多くの人から頼りにされています。 大谷忠幸(構造材料特別研究員)は、大変ユニークで活動的な研究者である。通常研究は現象解析から入って行きますが、彼の場合は、現在開発されている材料を確実に実用化するためには、どのような溶接法が最適であるかという観点からアプローチをしました。今はやりのオブジェクト指向であり、限られた期間内で確実に成果をあげる効果的な方法です。その結果、超細粒鋼が自動車・建材といった薄板の分野でこそその特徴を発揮できると考え、超細粒鋼薄板の利用加工技術(抵抗溶接、レーザー溶接等)のデータ収集を行い、適用の可否を検討しています。ただし現在入手できる超細粒鋼薄板のサンプルが小さいため、このマイクロサンプルに模擬溶接したデータから、実用に使われる溶接データを推定する理論的な解析に着目しつつ、現在模擬溶接データの採取やその解析に奮闘中です。 岡田 明(職員)は実際に使われる種々の形状の溶接継手に溶接したときの溶接部の形状や溶接部近傍の熱履歴を正確に予測するためのシミュレーションシステムのソフトウェアの開発を行っています。この研究は溶接の溶融現象を長年にわたって研究してきた成果を集大成したものであり(少なくとも本人はそう思っています)、単なる市販の熱伝導解析ソフトとは大きく異なり実用性、精度の面ではるかに優れています。開発されたシステムは、インターネットを介して世界中に発信すべく、現在そのためのソフトウェアの作成に没頭しています。 (岡田 明) |

金材技研/大阪大学溶接・接合研究集会のご案内

金属材料技術研究所、大阪大学接合科学研究所および大阪大学大学院工学研究科は、最近の溶接・接合関連研究の研究成果報告会を合同で開催致します。

日 時:平成11年3月19日(金)10:30〜17:50 研究集会、18:00〜20:00 懇親会(会費5,000円)

場 所:科学技術館 6階第1及び第3会議室

(東京都千代田区北の丸公園2−1、TEL03-3212-3939)

報告内容:講演10件、ポスター発表34件

参 加 費:無料(但し、定員50名先着受付順です。)

申込方法:会社名等/所属/氏名、TEL/FAX番号、昼食弁当予約の有無(当日食堂の混雑が予想されるため予約を受け付けます)、懇親会出欠を明記の上、1名毎で金材技研

構造体化St 平岡までFAX(0298-59-2101)にてお申込み下さい。

申込締切:平成11年3月10日(水)。問い合わせ先:構造体化St

平岡、片田(0298-59-2119,2128)

前号からの主な出来事 |

|

H11.2.16 11.2.19 11.2.22 |

第7回企画調整委員会開催 (社)日本産業機械工業会ご来所 C.S.M.Dr.R Bruno氏ご来所 |

今後の予定 |

|

H11.3.19 11.4. - 11.4. - |

大阪大学と溶接・接合の研究集会開催(公開)

第4回スパイラル研究作業分科会開催 第8回企画調整委員会開催 |

バックナンバー:1999/2(18号),1(17号),

1998/12(16号),11(15号),10(14号),9(13号),8(12号),7(11号)

1998/6(10号),5(9号),4(8号),3(7号),2(6号),1(5号),

1997/12(4号),11(3号),10(2号),9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp