[更新日'99/5/1]

平成11年5月号(通巻第21号)

目 次

大阪大学 接合科学研究所長 井上 勝敬

フロンティア構造材料研究センター長 佐藤 彰

大阪大学 接合科学研究所長 井上 勝敬

筆者が所属する大阪大学接合科学研究所に対して、STX-21プロジェクトの溶接・接合に関して協力要請があり、以来2年と数ヶ月が経過している。この間、研究推進委員会委員を仰せつかり同委員会に出席し、また、合同して2度開催した研究集会で当プロジェクトの進捗状況を聞かせて貰っている。これらをも踏まえて「溶接・接合の問題に協力する」立場で、当プロジェクトに対して筆者なりの意見を以下に述べさせていただく。

第一は全体的なプロジェクトの進め方についてである。当プロジェクトのカバーする範囲は基礎研究から始まり、生産技術確立の見通しをつける段階までと理解する。基礎研究については、これだけの人材と資金を投入すればそれなりの成果は挙がるであろうし、現実にそのように報告されている。しかし開発対象である超鉄鋼を工業製品となし得る生産技術の確立については、当初からその「おぼろげな姿」にもあまり触れられていない。確かに現段階でこの点について明確な像を描くのは困難であろうが、当初においても、その予想される形態と実現するであろう時期を推定して、あからさまに表明する必要が有るのではないだろうか?その推定は年を追ってプロジェクトが進行するとともに、当然、正確度、信頼度が上がるはずである。溶接・接合などの「周辺技術」研究もこの推定に摺り合わせるようにして進行するのが効果的と思われる。

次は溶接・接合研究(側)に関わることである。上記摺り合わせにより生み出されるべき製品の特性とその実現時期を明確に予測して、それに適合するような溶接・接合法の創設が必要と考える。そのためには思考実験から始めて、現状をブレークスルーする方式の提唱、それにより期待される成果のシミュレーション予測、それを実現するシステムの設計などが現段階で行うべき行為であろう。

最後は研究情報の交換法についてである。これについては過日発行された大阪大学/金属材料技術研究所溶接・接合研究集会講演概要集p.41以降に筆者らの拙稿を掲載しているが、研究者自身の行動様式が20世紀前半(或いはそれ以前)の習性から脱却して、STXの21と言う数字にふさわしいものになることを願う。詳細は同概要を参照されたい。

組織や構成員の"joint"においても、新しい手法を積極的に取り入れるべきである。

フロンティア構造材料研究センター長 佐藤 彰

1.はじめに

「実用強度2倍、構造体寿命2倍、トータルコスト低減、環境負担度低減」の4目標の同時実現を目指す超鉄鋼プロジェクトは、2年目を終了しました。材料創製・構造体化・解析評価による総合的基礎研究を遂行し、実用開発研究へ継続させるためには、超鉄鋼材料を設計・使用する側からのご意見が必須であります。その意味で平成10年12月3・4日に開催した第3回超鉄鋼ワークショップ「超鉄鋼材料:実現への期待と課題」では、鉄鋼材料の製造関係者、使用関係者、施工・加工技術及び構造物の研究者が多数集まり、お互いの意見を交換できたことは極めて有意義であったと考えております。

研究者の努力により平成9年度には、様々な良い芽が出て来て、平成10年度には後に示すように、これらを発展させることができたと考えております。平成11年6月に中間評価を受け、今後の指針を提示して戴きますが、それらを真摯に受け止め、一層努力する所存であります。関係各位には、これまでにもましてご理解とご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。

2. 研究者、客員研究官及び研究支援者

構造材料特別研究員が増員され、退職者数を上回る数の新規職員の採用もあり、陣容はさらに充実しました。

現在、センターには、職員(任期付き職員3名、新規採用職員3名を含め);67名、構造材料特別研究員;12名、重点研究支援協力員;5名、特別流動研究員;4名、受入研究者(STA特別研究員・フェロー等);7名、研究協力者(研究生、大学院生、卒論生);12名、の計107名が参加し、さらに、客員研究官;41名、センターに所属しない職員(研究分担責任者、研究分担者);16名などの多数の協力を得ております(平成11年3月31日現在)。

3. 予算総額:4,274(単位:百万円)

当初予算;2,752に加えて、1次補正;1,494、3次補正;28からなる大きな予算を認めて戴きました。研究費を有効に使うよう工夫しています。装置の充実に伴ない装置オペレータの補充の遅れを痛感しています。

内訳は、試験研究費;1,565、施設整備費(研究棟・評価棟);2,666、その他(非常勤職員等の任用、事務費);43となりました。

4. 主な導入装置

平成9年及び10年度は材料創製に重点を置いて装置導入し、さらに補正予算により平成11年度購入予定装置の前だおしを図りました。

主なものは、多軸加工シミュレータ、微細析出物分散制御装置、局所領域試料作製装置、低温拡散接合装置、狭開先溶接装置、超音波疲労試験装置、継ぎ手特性シミュレーションシステム、極微量分析装置、粒子分散制御装置、粒子安定性解析装置、高速ガス炎溶射装置、耐環境性加速試験装置、応力下界面安定性装置、溶射現象解析装置、温度加速評価装置です。

5. 主な委員会等の開催

研究の具体的推進、研究進捗のチェック、研究者の確保など活発に討議していただきました。社会基盤材料技術懇談会;1999年3月18日(木)、フロンティア研究推進委員会;1998年6月12日(金)を開催しました。

6. 成果・情報の発信

特許:国内出願;40件、海外出願;29件、学会発表(98秋季及び99春季大会の口頭発表);200件、誌上発表;国内138件、海外56件、ワークショップ;1998年12月3,4日開催;外部参加者340名(137機関)、学会等からの表彰;15件、STX-21ニュース;12ヶ月発行、ホームページ拡充など、極めて旺盛でした。

7. 研究の進捗

代表的な研究成果を以下に記す。

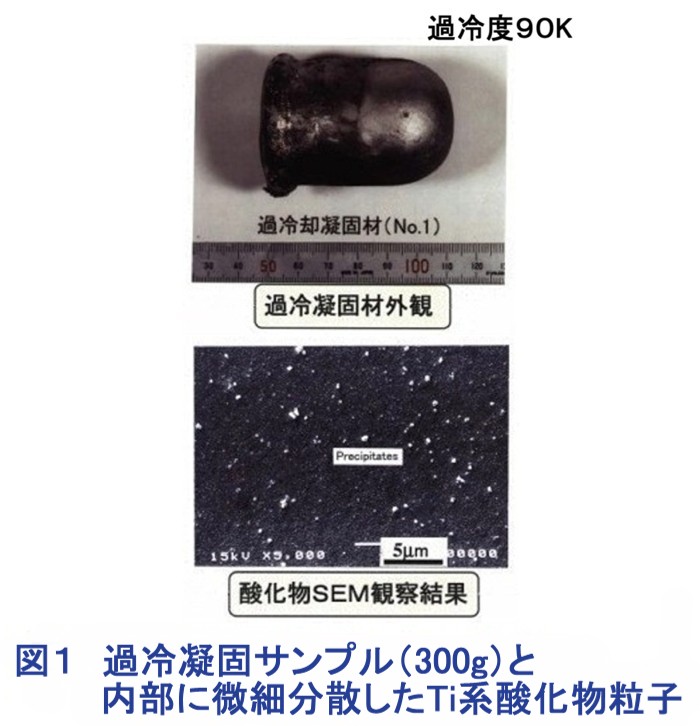

(1)80キロ鋼:溶接容易な組織微細鋼創製の一環として、溶接熱影響部の靭性向上のために熱的に安定な酸化物を過冷凝固法により微細分散し、それを核とした粒内フェライト生成の促進を検討している。スラグ法による過冷度90Kの過冷凝固材(40φ×60mm)(図1)では、白色の見える分散晶出Ti系酸化物粒子を、粒子径1μm以下で平均間隔5μm以下の微細分散を300gのサンプルで実証できた。また、従来にない多軸加工熱処理シミュレータを開発して実験中である。超狭開先アーク溶接では開先幅5mmで19mm厚の鋼板を2パスで溶接することが可能となり、溶融部幅及び熱影響部を極めて狭くできることを確認した。

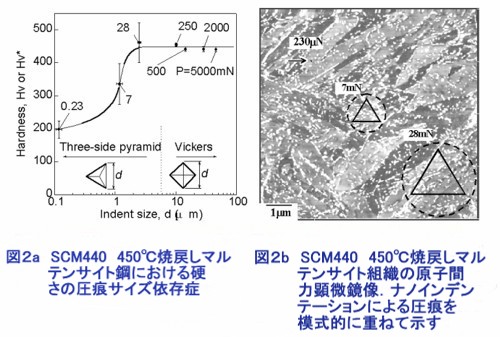

(2) 150キロ鋼:SCM440鋼450℃焼戻しマルテンサイト組織のナノ硬さ測定(図2a)からは、圧痕寸法が0,1μm程度のナノ硬さ(200Hv)は圧痕寸法が10μm以上のビッカース硬さ(450Hv)の半分以下であることがわかる。硬さが上昇している圧痕寸法が約1μmであること、圧痕寸法を模型的に示したAFM像(図2b)から、マルテンサイトの強度はブロックが重要な役割を果たしていることが判る。マルテンサイト強度発現機構の根本的な見直しが必要である。

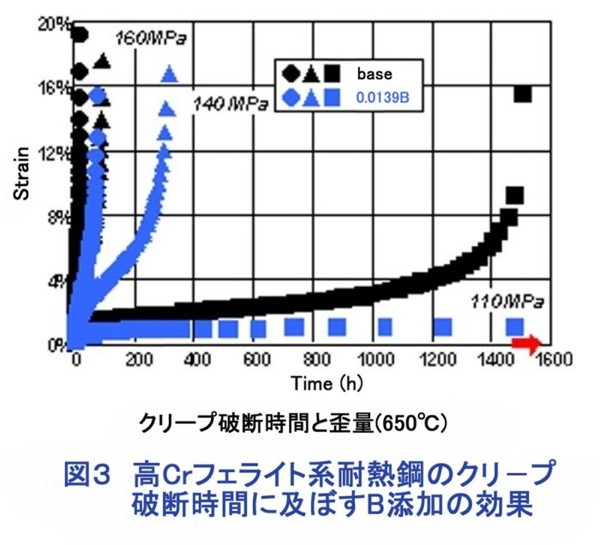

(3) 耐熱鋼:フェライト系耐熱鋼へのB添加によりM23C6炭化物や、ラス組織の長時間安定化が図られることを明らかにした(図3)。また、クリープひずみ解析と結晶粒界近防での局所的組織回復を考慮して、クリープ強度低下の加速評価法を提案した。

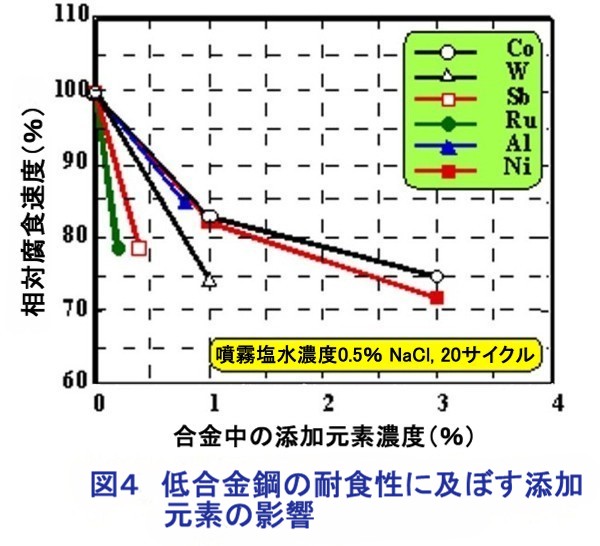

(4) 耐食鋼:海浜環境を模擬した促進腐食試験として乾湿繰り返し腐食試験法を確立し、各種低合金鋼の耐食性を評価した。2元系(Fe-X系)電位-pH図を系統的に作成し、鉄さびの安定性を判定し、有効な元素を選択した。炭素鋼の腐食速度を100%とした相対量で比較すると合金元素の添加により腐食速度が大きく減少しており、海浜耐候性を向上させる元素を見い出すことに成功した(図4)。また、低Mn高Nステンレス鋼を開発し、その高い海水耐食性を確認した。

特別研究官室紹介

この研究室は腐食・防食および電気化学を主とする研究者で構成されており、従来、核燃料周りや自然環境での腐食防食に関与してきましたが、リーダーである小玉特別研究官がフロンティア構造材料研究・耐食鋼研究のタスクフォースリーダーとなって以来、プロジェクトの一翼として耐食鋼研究を担うように変身してきました。研究室のメンバーは、他ステーションの研究員あるいは構造材料特別研究員とチームを組み、プロジェクトの目的に添った研究を進め、従来の経験を生かしつつ耐食鋼研究に関与しています。いわば耐食鋼研究における融合域あるいはバッファー域の役割を担っています。 この研究室は腐食・防食および電気化学を主とする研究者で構成されており、従来、核燃料周りや自然環境での腐食防食に関与してきましたが、リーダーである小玉特別研究官がフロンティア構造材料研究・耐食鋼研究のタスクフォースリーダーとなって以来、プロジェクトの一翼として耐食鋼研究を担うように変身してきました。研究室のメンバーは、他ステーションの研究員あるいは構造材料特別研究員とチームを組み、プロジェクトの目的に添った研究を進め、従来の経験を生かしつつ耐食鋼研究に関与しています。いわば耐食鋼研究における融合域あるいはバッファー域の役割を担っています。中村博昭主任研究官は高温電気化学の専門家。現在、耐食鋼研究において非常に重要とされる大気腐食や環境計測に着眼し、大気汚染因子センサーの開発を行っています。センサーは本人が得意とする固体電解質を用いたもので、要素技術としての固体電解質研究を金材技研で継承すべく貴重な人材です。 馬場晴雄主任研究官は入所以来、一貫して腐食の電気化学解析研究を行ってきました。フロンティア構造材料センターでは耐海水ステンレス鋼開発グループに加わり、ステンレス鋼中窒素の防食機構について電気化学的な観点から研究を行っています。 田原晃主任研究官はこれまで水素割れ、大気腐食、非接触型プローブを用いた電位計測に関する研究を行ってきました。ここ1年間は科学技術庁材料開発推進室に併任され行政の仕事をしてきましたが、今年4月からは研究に復帰し、海浜耐候性鋼開発や大気腐食データ収集の研究を推進していきます。 片山英樹研究員はドクター取得後入所し、金材技研での研究歴は3年目の若手です。大学院時代は主として電気化学計測を行っていましたが、金材技研では大気暴露試験のような環境や自然を相手にする材料の試験にも意欲的に取り組んでいます。現在、構造材料特別研究員の先輩方と協力して海浜耐候性鋼の研究を進めており、今後は環境や腐食のモニタリングに電気化学計測の腕を発揮していきます。 (小玉 俊明) |

受 賞 報 告 前号からの主な出来事 H11.4. 7 11.4. 7 11.4.26 千葉工業大学増子教授ご来所

第8回企画調整委員会開催 今後の予定 H11.5. - 11.5. - 11.6. - 第3回研究推進委員会開催 超鉄鋼材料研究中間評価委員会開催

バックナンバー: 1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号), 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

馬場 栄次(材料試験事務所 主任研究官)は、「長時間クリープ試験技術の高度化」により、平成11年3月3日、日本鉄鋼協会から鉄鋼技能功績賞を戴きました。

高橋 稔彦(評価ステーション 総合研究官)は、「高炭素高強度鋼の高性能化の研究と工業化技術の開発」により、平成11年3月29日、日本鉄鋼協会から三島賞を戴きました。

津崎 兼彰(創製第4ユニットリーダー)は、「鉄鋼材料の相変態・析出・再結晶に関する研究」により、平成11年3月29日、日本金属学会から功績賞を戴きました。

横山 尚永(創製第3ユニット外来研究員:工学院大学大学院生)は、「高サイクル疲労における内部き裂発生機構の一考察」により平成11年3月30日、日本鉄鋼協会から学生ポスターセッション優秀賞を戴きました。

吉田科学技術財団梅澤理事長ご来所

第4回スパイラル研究作業分科会開催

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)