[更新日'01/1/1]

平成13年1月号(通巻第41号)

目 次

研究総務官 齋藤 鐵哉

特別研究官付 馬場 晴雄

1.新年のご挨拶

研究総務官 齋藤 鐵哉

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新しい世紀の幕開けとともに本年1月6日には、科学技術庁金属材料技術研究所は文部科学省金属材料技術研究所になります。さらに、4月1日には多くの国立研究所の独立行政法人化と歩調を合わせて、金材技研は文部科学省無機材質研究所と統合して独立行政法人物質・材料研究機構に生まれ変わることになっており、大きな変革の年を迎えことになります。フロンティア構造材料研究センターで行われている新世紀構造材料(STX21)研究プロジェクトも、平成13年度は第Ⅰ期最終年度と云うことになり、時の流れの速さをあらためて感じています。

昨年3月に金材技研は機関評価を受けて、国立研究所としての総括をするとともに、独立行政法人化に際しての提言、指針をいただきました。詳しいことは、金材技研のウェブサイト(http://www.nrim.go.jp:8080/public/kikaku/japanese/)に掲載されていますが、STX21プロジェクトについては、適切な課題の選定、関連企業や研究機関との密接な連携などに高い評価をいただいています。しかし一方で、対費用効果、ニーズ及び実現性の観点から、研究の進捗に応じて、総合的に検討・審査することが必要との指摘がされています。

本欄でも既に述べたことではありますが、STX21プロジェクトは新しい構造材料の研究開発であると同時に、国立研究所のあり方に対する一つの実験でもあるとの認識を持って努力をしてきました。関連企業や研究機関との密接な連携による集中研究は、独立行政法人物質・材料研究機構における研究形態に対して多くの示唆を含んでいると確信しています。特に、独立行政法人物質・材料研究機構の下で遂行される本プロジェクトの第Ⅱ期においては、産学官のさらに密接な連携が必要不可欠な条件になるものと考えています。その構築のために一層真剣に取り組んでいきたいと思っております。

また、このプロジェクトを起点にして、世界的な規模で鉄鋼材料研究がさらに活性化し、新しい世紀を担う若い優秀な研究者が育って欲しいと願っています。そのために、フロンティアー構造材料研究センターがその拠点となるべく、今後とも一層の努力をする所存であります。あらためて、関係の皆様方の暖かいご支援、ご協力をお願い申し上げます。

2.TOPICS

高窒素オーステナイトステンレス鋼の耐食性

―耐局部腐食性に対する鋼中の固溶した窒素の効果機構の解明を目指して―

特別研究官付 馬場 晴雄

背景

窒素は強度を上昇し耐局部腐食性を向上するとともに、オーステナイト相に大きな固溶度を有していることから、オーステナイト生成元素としてのNi代替のためにも有効な合金元素としてよく知られている。ステンレス鋼中に固溶した窒素の役割についてはいくつかのメカニズムが提案されているが、必ずしも明確にされているわけではない。本研究においては、Ni,Mo等の合金元素節減のため加圧式エレクトロスラグ溶解(ESR)装置により溶製した高窒素オーステナイトステンレス鋼および窒素添加したSUS316L鋼における窒素の影響について電気化学的に検討を行った。

窒素の効果機構

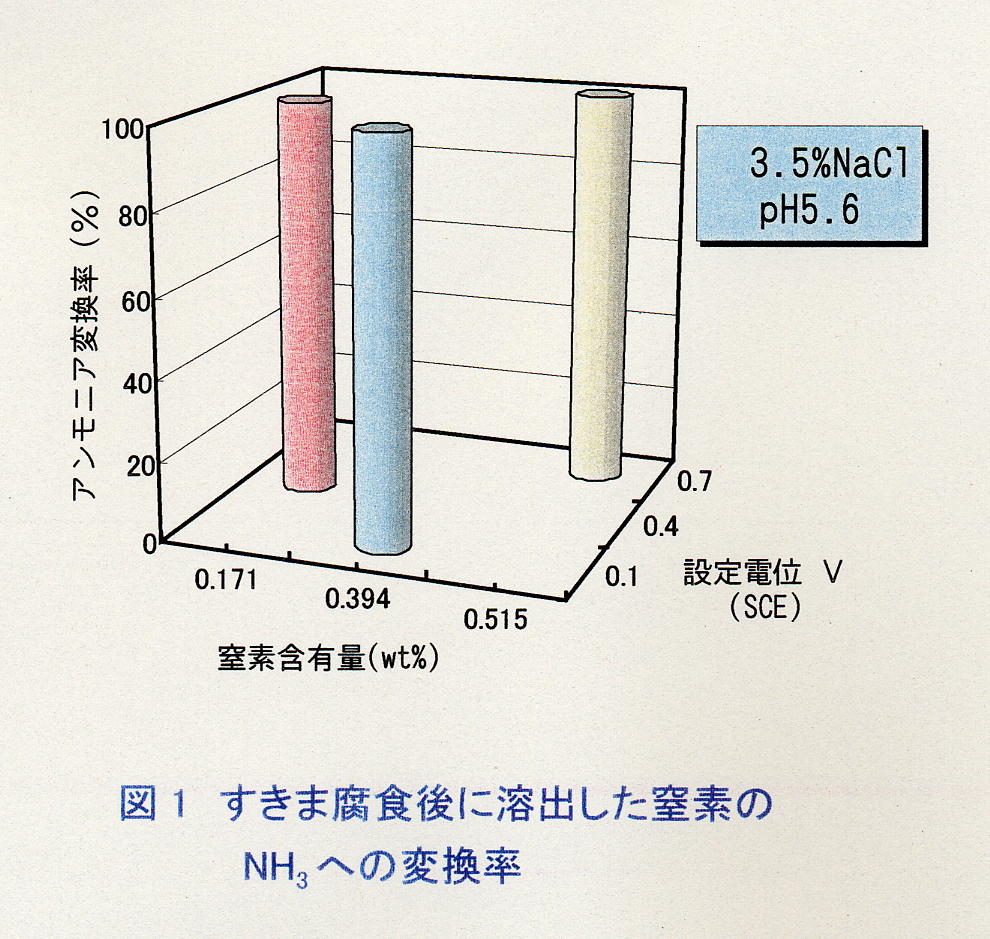

図1はすきまを形成した窒素含有SUS316L鋼の定電位電解後におけるアノード側のバルク溶液中に溶出した窒素のNH3への変換率を示す。このように、鋼中に固溶した窒素のNH3への変換率は窒素含有量とは無関係にほぼ100%である。このことからアノード側溶液中のNH3-N量は溶解した鋼中の体積に見合うだけの窒素量に相当することを認めた。この結果、ピット部のH+をNが消費することによりpH低下を抑制し再不動態化させるとする考えと一致することを示した。

再不動態化挙動に及ぼす窒素の効果

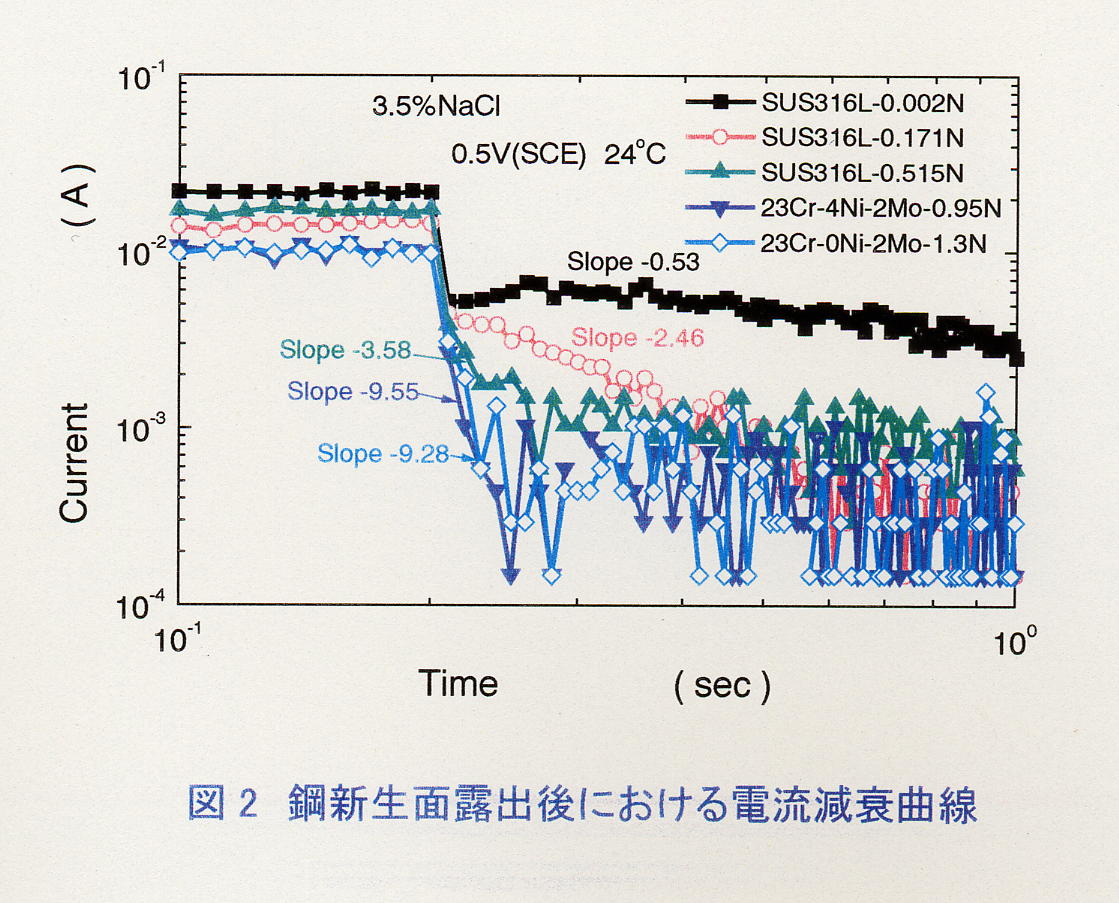

図2は窒素添加量を変化したSUS316L鋼および加圧式ESR装置により溶製した23Cr-0/4Ni-2Mo-0.95/1.3N鋼表面をダイヤモンド刃で傷を付け、新生面を露出した後の電流減衰曲線を示す。0.5V(SCE)の定電位に保持した3.5%NaCl溶液中では、窒素含有量の多い鋼ほど電流減衰の傾きは大きくなる傾向を示す。すなわち、鋼中に固溶した窒素は再不動態化を容易にする作用を有することが明らかになった。

高窒素含有オーステナイトステンレス鋼の耐食性は本研究の手法によって、鋼表面の不動態皮膜破壊後における皮膜の再生過程を測定することにより評価できることを示した。

今後はCr,Ni,Moの合金元素節減した高窒素オーステナイトステンレス鋼の耐局部腐食に対する窒素の効果機構を解明していく。

この秋の学協会講演大会の印象としてまず挙げられることは、企画討論会あるいは国際セッションが一段と活発になったことである。討論会の内容も、設計、施工を総合した討論会が当たり前のようになり、また溶解から最終的な材料特性までを一貫してとらえる討論会なども新たに企画された。ユ-ザ-との交流、総合的な材料研究の重要性への認識が深まり、交流の場としての学会の魅力が多くの研究者に理解されてきたことを強く感じた。国際セッッションへの海外からの参加者も目に見えて増加し、アジアの中心的な学会に向けて着実に歩んでいるようだ。これらの学会に金材技研は今秋も100件を超える発表を行ったが、学会の目指す方向はまさに超鉄鋼プロジェクトの目指す方向であり、今後もさらに積極的に学会の活性化に貢献していきたい。以下に各タスクフォ-スからの発表内容と反響をまとめる。

80キロ:鉄鋼協会の「超微細粒組織鋼のメタラ-ジ-」討論会に当所は多軸加工による微細化に関して発表したが、この分野の研究は加工技術、力学特性にまでわたり総合的な研究に育ってきている。韓国からの発表もあり、国際的にも非常に活発な研究分野である。

低変態点溶接材料に関する研究では、疲労に対する効果に加え低温割れにも効果があることを発表した。他機関の関心もきわめて高く、溶接変形など応用分野が大きく広がってきている。その他、摩擦撹拌溶接など具体的に検討すべき段階にきたとの感触を得た。

150キロ:遅れ破壊、疲労、ナノスケ-ル解析技術の発表を、鉄鋼、金属、機械の各学協会で行った。遅れ破壊の評価指標としてワイブル応力を取ることを提案した。部材形状、応力などの効果を統一的に評価し得る指標として注目を集めた。疲労については、機械学会、鉄鋼協会で8件の連続発表を行い、本プロジェクトにおける疲労研究の成果を総合的に紹介した。水素脆化の影響を克服して疲労強度を2倍にあげることに成功した発表などに大きな関心が寄せられた。ナノ解析研究ではこの分野を先導すべきことを実感した。

耐熱:「国際セッション」、「ボロン」、「高温酸化」、「陽電子消滅/損傷評価」と4つのシンポジウムが持たれ、耐熱鋼研究が最盛期を迎えている感を強くした。当所はこれらのほとんどのセッションで計21件の発表を行い、最も活発な研究集団としての評価が定着してきたと自負している。中でも耐熱鋼の新しい方向を示すCフリ-マルテンサイト鋼のクリ-プ特性、いま耐熱鋼分野で注目されているボロンの効果をTEM、AESを用いて解析した研究に高い評価が寄せられた。

耐食:鉄鋼、金属、腐食防食の各学協会に計31件の発表を行った。耐候性鋼研究は現在の腐食研究の中心課題であるが、Niを含む鉄さびの有効性は確認され、メカニズムの解明をとおしたNi低減が今後の課題である。この観点で当所の大気腐食モニタリングと、低合金耐候性鋼への添加元素の効果に関する統一的見解、に関する発表は高い評価を受けた。省資源型ステンレス鋼として関心の高い高Nステンレス鋼では、かねて懸案であった溶接ブロ-ホ-ルの発生および強度低下を抑える新溶接材料を発表し大きな注目を集めた。

(高橋稔彦)

人物紹介(新人) 大久保 弘(旧 長谷川) 2000年4月1日付けで材料創製ステーション第2ユニットに赴任いたしました。高Crフェライト系耐熱鋼のCreep特性に及ぼす加工熱処理の影響等について、論文や加工熱処理装置共々に勉強しています。背伸びの毎日ですがメタルバードの基に日々業務が遂行出来ることを誇りに思っています。これからも公私ともども、どうぞよろしくお願いいたします。なお、この号がお手元に配布される1月下旬に結婚し、姓は大久保です。

(材料創製ステーション 第2ユニット 構造材料特別研究員 NKK㈱から) 種池 正樹 本年6月から金材研でお世話になっております。これまで企業で3年間研究を行ってきましたが、金材研の充実した実験設備や多くの優秀な研究者の方々の存在など、恵まれた環境の中で研究を行えることを大変ありがたく思います。その道の専門家が大勢おられるので、いつも助けてもらってばかりですが、少しでも本プロジェクトのお役に立てるように努力していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。

(評価ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 三菱重工業㈱から) 古谷 佳之 本年4月に評価ステーション第2ユニットに赴任いたしました。現在、150キロ超級鋼の長期疲労特性の向上に関する研究に携わっています。金材研には、最新の装置が数多くあり、経験豊富な研究者の方々もたくさんいらっしゃるので、大学に比べると格段に恵まれた環境だと思っています。この恵まれた環境の中でできるだけ多くのことを学びつつ、超鉄鋼プロジェクトに貢献できるよう努力します。ご指導の程宜しくお願いします。

(評価ステーション 第2ユニット 若手育成型任期付き任用研究員 三菱重工業㈱から)

第5回超鉄鋼ワークショップ開催のお知らせ 金属材料技術研究所では、平成13年の1月17(水)、18(木)の両日、つくば国際会議場で、

『超鉄鋼材料:確かな手応え、新たな展開』

と題して第5回の超鉄鋼ワ-クショップを開催いたします。今回のワ-クショップでは、「超鉄鋼材料研究」の達成状況を概括し、今後の展開に向けた討論を行いたいと考えております。また併せて、21世紀の鉄鋼材料研究について学術的な課題、展望も語り合いたいと考えております。

★詳細につきましては、フロンティア構造材料研究センターホームページ(http://www.nrim.go.jp:8080/frontier/ext/frcsm/japanese/index.html)をご覧ください。★ 12月の出来事 H12. 12. 4 第7回スパイラル研究作業分科会(耐熱鋼) 今後の予定 H13. 1. 6. H13. 1.17,18 文部科学省発足 第5回超鉄鋼ワークショップ ※当研究所は、平成13年1月6日付で文部科学省の試験研究機関となります。

バックナンバー

:

2000/12(40号)

,

2000/11(39号)

,

2000/10(38号)

,

2000/9(37号)

,

2000/8(36号)

,

2000/7(35号)

,

2000/6(34号)

,

2000/5(33号)

,

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

,

2000/2(30号)

,

2000/1(29号),

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号),

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp