[更新日'99/11/1]

平成11年11月号(通巻第27号)

目 次

東北大学 教授 石田 清仁

構造体化ステーション 大谷 忠幸

構造体化ステーション 鷲頭 直樹

1.国際協力で思う事

東北大学 教授 石田 清仁

STX-21プロジェクトは順調に成果が出ているようで、今後の発展が益々期待されるが、その研究遂行にあたって計算状態図が大いに活用されている。状態図といえば、金研の本多、村上両先生の時代は、世界最先端の研究が数多くなされた。しかし高度成長下の時代、多大な労力を要する地味な状態図の研究を行う研究者は激減した。1980年代に入り、ASMとNBS(現

NIST)は、状態図編集事業を開始し、日本にも国際協力を要請してきた。当時日本の状態図研究は、学会の講演大会に状態図のセッションを設ける事が出来ない程の状況であった。しかし、日本の国際的地位が向上し、国際貢献の重要性が認識されるに至り、金属学会、鉄鋼協会、資源・素材学会、科学技術庁の4者を母体とする合金状態図共同研究会(現合金状態図研究機構)が、故高村仁一先生や西沢泰二先生らの大変な御尽力のお陰で、1986年に発足し現在も活動している。ASMとNBSの状態図編集プログラムも世界各国の協力の下に推進され、国際委員会APDIC

(Alloy Phase Diagram International Commission) も1986年に設立され、日本も参加した。現在APDICは16カ国が参画し、毎年一回国際協力について討議している。この様な国際協力によって、2元系や3元系の状態図編集が行われ、例えば1990年にASMより発刊された2元系状態図集は、Hansenの状態図集に代わって利用されている。この状態図集の編集者の1人である岡本教授(朝日大学)よりお聞きした話であるが、McMaster大学のKirkaldy教授がこの状態図集の引用数を調査し、一年間に約500件との事であった。個人の一つの論文の引用は多い人で100件である事からも如何にこの状態図集が利用されているか理解できよう。また、1986年にヨーロッパ14カ国がAl合金を中心とする状態図や熱力学性質のデータベース構築に向けたCOST507プロジェクトを開始し、11年間の活動を経て終了した。この様な長期にわたって各国の産学官で基礎研究を支援し推進した事は、材料開発にこの様な地道な研究が不可欠である事に他ならない。本邦における鉄鋼技術は世界をリードしている事は誰もが認める事であろう。しかし世界への貢献度はどうであろうか。金属材料技術研究所では材料のクリープに関する世界に類を見ないデータベースを所有している。本邦が中心となって産学官が協力し、COST507の様な鉄鋼に関する研究成果が世界へ発信される事を期待するものである。

2.TOPICS

超細粒高張力鋼板のスポット溶接

-超細粒鋼の薄板分野への適用-

構造体化ステーション 大谷 忠幸

背景と目的

良好な溶接性を確保するため炭素当量を低く抑え、細粒化することで高強度化を実現する超細粒高張力鋼板を薄板構造物に適用するとき、その利用加工技術としてスポット溶接が挙げられる。スポット溶接は、ジュール発熱を利用した急熱急冷の熱履歴をとり、800℃から500℃までの冷却速度は約5000℃/秒にも達する。そこで本研究では、長時間高温に晒されると組織が変化する超細粒高張力鋼板にスポット溶接熱履歴を与えたときの適合性について検討した。

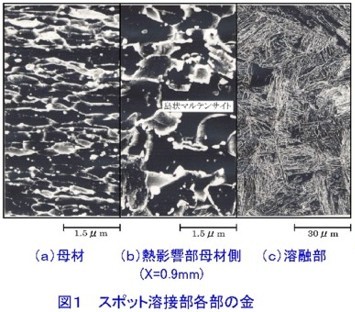

溶接部の金属組織と結晶粒径分布

スポット溶接は、電極間に被溶接物を挟み、たとえば電極加圧力として400kgfを付与し、数kAを0.2秒通電することで溶融部(ナゲット)が形成される。母材は微小フェライト粒に炭化物が均一微細分散した組織で構成されている(図1a)。ところが、熱影響部(HAZ)の母材側においては、フェライト粒径が増大して軟化すべきところを、島状マルテンサイトが生成することで軟化が抑制されることを見出した(図1b)。一方、溶融部と熱影響部の溶融部側はマルテンサイトとなっているが(図1c)、硬度は約350Hvと比較的低い。これは、超細粒高張力鋼板の炭素濃度が低いことに依存するものである。このように、硬化も軟化も抑制されているので、この継手は溶接後熱処理無しでそのまま使用できる可能性が高い。

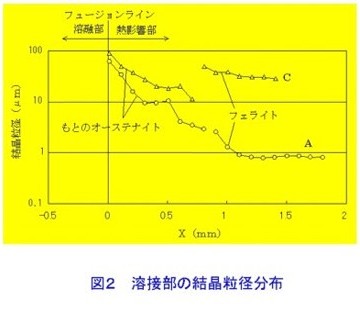

図2は、結晶粒径とフュージョンラインからの距離Xの関係を示す。Aは超細粒高張力鋼板、Cは比較のための同じ組成のフェライト-パーライト鋼の粒径である。X=0.2mmでAのもとのオーステナイト粒径(加熱時に生成したオーステナイトの推定粒径)が約15μmであるのに対し、Cでは約37μmであり、Cに対してAは十分に小さい。これは、スポット溶接のような急熱急冷熱履歴を加えた場合、HAZの結晶粒成長は初期フェライト粒径の依存性があることを示している。

以上述べたように、超細粒高張力鋼板と急熱急冷熱履歴のスポット溶接とは良く適合していることが明らかとなった。今後、さらに、構造用部材であるH形鋼を製造する高周波抵抗溶接での適合性を検討する予定である。

3.TOPICS

ステンレス鋼表面に形成されたバイオフィルムの成長

-海洋環境における微生物腐食の機構解明を目指して-

構造体化ステーション 鷲頭 直樹

海洋環境におけるステンレス鋼の腐食

ステンレス鋼は一般的に耐食性が高いが、過酷な条件下では腐食してしまうことがある。海洋環境も過酷な条件のひとつであり、海水に含まれる塩分が腐食を起きやすくする。くわえて、自然海水中に存在する微生物が、さらに腐食の起きやすい環境を形成する場合がある。水中に浮遊していた微生物は金属表面に付着し、付着した微生物の代謝物は膜状になって表面を覆う。バイオフィルムと呼ばれるこのような膜の下では腐食が発生しやすいと考えられている。

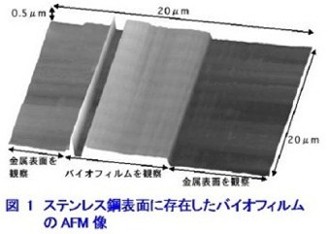

バイオフィルムの厚さ測定

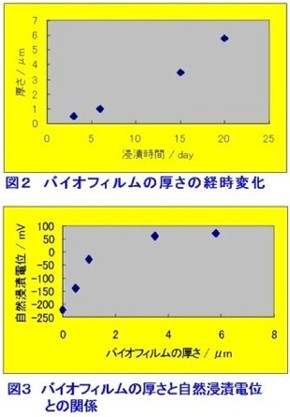

自然海水中に一定時間浸漬したステンレス鋼の表面を、原子間力顕微鏡(AFM)を用いて水中でその場観察した。AFMは微小な探針を試料表面で走査させることによって表面形状を観察するものである。探針の試料への押し付け力を弱く設定するとバイオフィルム表面が観察され、押し付け力を強くすると探針はバイオフィルムを貫通しステンレス鋼の表面が観察される。図1は浸漬時間3日間の観察像であり、金属表面を観察した部分とバイオフィルム表面を観察した部分に明確な違いが認められた。また、これによるとバイオフィルムの厚さは約0.5μmであった。浸漬時間を変えて同様の観察を行い、時間とバイオフィルムの厚さの関係を示したのが図2である。時間が経過するにつれて、バイオフィルムの厚さは直線的に増加する結果が得られた。

自然浸漬電位の変化

自然浸漬電位は腐食の起きやすさを示す尺度のひとつで、ステンレス鋼の場合この値が高いほど孔食、すき間腐食および応力腐食割れなどの局部腐食を起こしやすい環境にあるとされる。バイオフィルムの厚さと自然浸漬電位との関係を図3に示す。バイオフィルムが厚いほど自然浸漬電位は高く、腐食が発生しやすい状態にあることが判る。

以上の結果から、バイオフィルムの形成がステンレス鋼の微生物腐食を引き起こす要因となり得ることが改めて確認された。したがって、海洋環境におけるステンレス鋼の腐食を防止するには、バイオフィルムの成長を抑えることが有効であると結論づけられる。

人物紹介(13) センター発足後、フロンティア構造材料研究に参画するため産業界及び大学から当研究所に入所された方の感想と抱負を紹介いたします。

松井

正数

松井

正数

山田 克美

第4回超鉄鋼ワークショップ国内セッションのご紹介

平成12年1月12日(水)、13日(木)開催の第4回の超鉄鋼ワークショップは、すでにご案内しましたように国際セッションと国内セッションを並行して開催いたします。先月号の国際セッションに続き、今月号では国内セッションの内容をご紹介します。

国内セッションは、超鉄鋼研究のこの1年間の進捗をポスターで紹介し、この情報を踏まえつつ、鉄鋼材料のユーザー側とサプライヤー側の産学官の研究者・技術者から話題を提供していただき、21世紀の構造物とこれを支える鉄鋼材料の実現への展望について活発に討論したいと考えております。多数の皆様の参加をお待ちしております。

12年1月12日(水)12:45~14:45

ポスターセッション:99件(金材技研外から32件)

同日、 14:45~17:45

1) |

80キロ鋼討論会(司会:南二三吉/阪大) 「21世紀に向けた鋼構造物の展望と課題」 話題提供者:岡本和夫(日本サハリンパイプライン調査企画)、駒田敬一(海洋架橋調査会)、中島正愛(京大) |

2) |

耐食鋼討論会(司会:柴田俊夫/阪大) 「超耐食をめざした表面改質技術」 話題提供者:篠原正(東大)、柴田俊夫(阪大)、原信義(東北大)、原田良夫(ト-カロ)、藤本慎司(阪大)、黒田聖治(金材技研) |

12年1月13日(木)9:30~12:30

| 3) | 150キロ鋼討論会(司会:櫛田隆弘/住金、白神哲夫/NKK) 「超高強度鋼の遅れ破壊特性の評価法」 話題提供者:中野修(トヨタ)、西村六郎(大阪府大)、松山晋作(東洋電機)、山崎真吾(新日鐵)、高木周作(金材技研) |

| 4) | 耐熱鋼討論会(司会:丸山公一/東北大) 「超々臨界圧発電プラントの長期間使用問題」 話題提供者:齋藤潔(発電技検)、野中勇(IHI)、福田祐治(バブコック日立)、増山不二光(三菱重工) |

前号からの主な出来事 |

|

H11.10.20 |

第5回80キロ鋼分科会開催 |

今後の予定 |

|

H11.11. - 12. 1.12/13 |

第5回スパイラル研究作業分科会開催

第4回超鉄鋼ワークショップ開催(公開) |

バックナンバー: 1999/10(26号), 1999/9(25号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp