[更新日'00/4/1]

平成12年4月号(通巻第32号)

目 次

所長 岡田 雅年

材料創製ステーション 鳥塚 史郎

評価ステーション 宮崎 秀子、横川 賢二

1.4度目の春

所長 岡田 雅年

年年歳歳花相似たり歳歳年年人同じからず。毎年この季節になると一つの感慨にとらわれる。永らく努めた研究所を離れていく同僚の人達、代わって研究所に入ってくる新人。どこの職場にもある情景であるが心に沁みる。

しかし本研究所では例年とは違ってもう一つ、企業から派遣され超鉄鋼プロジェクトに従事してきた方々の何人かが帰社されることになった。

プロジェクト創設とともに参加された研究者である。2倍2倍の目標を掲げ4つのタスクフォースを出発させ産学官の力を結集して3年、幾つかの新しい成果を生んできたがここで最初の節目に出会った感がある。3年前の、気概は十分であるが全てはこれからという状況を思い起こし、また現在本プロジェクトが順調に進み大方から高く評価されていることを考えると、この方々の大変なご苦労にあらためて思いを致し深く感謝の意を表するものである。

4度目の春、この節目にあたって感ずることを1,2述べる。第1に、外から見学に来られた方々がよく指摘されることだが、多くの超鉄鋼の研究者が輝くような情熱を持っていること、研究現場の雰囲気が非常に旺盛であることである。大変嬉しいご指摘である。分かり易い目標とそれに対する責任感、産学官の研究者の協調、タスクフォース間の競争など要因は幾つか挙げられるだろう。要因の解析は研究所の他の運営にも大変参考となると考えられる。

第2は、超鉄鋼研究全体を支えるコンセプトが分かり易くしっかりしていることである。プロジェクトの発足後も推進委員会等においてユーザも含めた活発な議論がなされ補強が行われてきたことが大きい。日本の研究はコンセプトが弱いといわれているようであるが、外部において支援して下さる側と一緒に研究基盤を築いてきたことによってコンセプトを強化できたことは本プロジェクトの大変幸わせであった点であり、大いに強調すべきことと思う。そのプロセスと体験が研究者の情熱と責任感の大きな源泉となっていると考えている。本年度から第5のタスクフォースとしてミレニアムプロジェクトの資源循環に関する研究が加わることになり、今後も努めて視野を広げ研究の基盤強化には注意を払う必要がある。

本年度も期待に応えて真の超鉄鋼に一段と迫る成果を生んでいくべく研究関係者一同努力する所存である。関係各位の相変わらぬご指導とご支援を切にお願い申しあげる次第である。

2.TOPICS

強度2倍の鉄鋼材料の実現に大きく前進

-実製造設備で、長さ20mの棒鋼の製造に成功-

材料創製ステーション 鳥塚 史郎

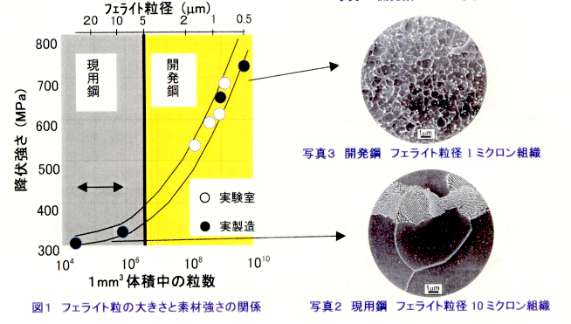

実製造設備による長尺棒鋼の製造 80Kタスクフォースではこれまでに「温間多軸加工」という新しい超微細組織鋼製造技術を開発してきた。実験室規模ではあるが、合金元素を添加せずに、組織の超微細化によって、鉄鋼の降伏強さ2倍化に成功している。しかし、実製造設備を用いた実用寸法の鉄鋼の開発には至っていなかった。そこでまず、多軸加工の適用しやすい棒鋼において、実用寸法の鉄鋼を製造することを目指してきた。 長尺棒鋼の性質 開発鋼の結晶粒径は1mm以下であり、現用鋼が1mm3に10000個程度含まれているのが現用鋼とすると(写真2)、開発鋼の場合1mm3中に数10~100億個含まれていることになる。(写真3)これにより、高強度化を実現し、現用鋼のほぼ2倍である740MPa程度の降伏強さを得た。 (図1) 3.TOPICS 9Cr鋼組織安定性に及ぼすW-Moバランスの効果 評価ステーション 宮崎 秀子、横川 賢二 研究の背景 フェライト系耐熱鋼は、高強度化されるにつれてMo強化型からW強化型に変ってきた。現在は、2%程度のWと少量のMo添加が最適とされているが、(1)長時間データに基づくWとMo量の最適値や(2)クリープ変形挙動などの検討はされていない。そこで、Mo当量(1/2W+Mo)を1.5%として、WとMoの量を系統的に変えた5種類の9Cr鋼を用い、これまで不明であった上記2つの問題点を組織安定性に注目して検討している。 組織安定性に及ぼすW-Moバランスの効果 供試材は0.08C-0.3Si-0.5Mn-9Cr-(W/Mo)-0.2V-0.05Nb-0.005B-0.05Nを基本成分として、WとMo量を系統的に変えた5鋼種である。 構造体化ステーション第5ユニット紹介 (升田 博之) 受 賞 報 告 前号からの主な出来事 H12. 3. 9 3.9 3.22 3.23-24 「強度2倍の鉄鋼材料の実現に大きく前進」をプレス発表 新日本製鐵㈱熱延整備対策Grご来所 機関評価委員会開催 今後の予定 H12. 4. - 5. 12. 5. - 12. 6. - 第12回企画調整委員会開催 第4回研究推進委員会開催 バックナンバー

,

2000/3(31号)

:

2000/2(30号)

,

2000/1(29号) 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

今回、民間の金属加工メーカーである新報国製鉄株式会社の協力を得て、実製造に用いられる圧延機によって棒鋼の試作を行った。圧延前の組織の状態や所定の温度域での圧下率を制御することによって、断面が18mm角で長さが20m(60kg)の棒鋼の製造が可能となった。 (写真1)

開発鋼は、構造材料に必須な性質である衝撃試験におけるシャルピー衝撃吸収エネルギー遷移温度も-120℃以下を達成している。

-高強度9Cr鋼開発のための最適なW-Moバランス量を探る-

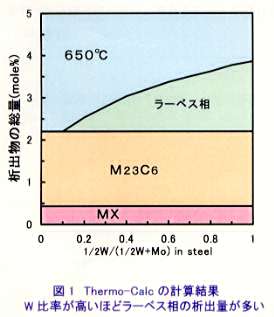

図1は650℃の相安定性をThermo-Calcで計算した結果で、Mo当量が一定であればWとMoの比率を変えてもMXやM23C6の炭窒化物量は変化しないが、Fe2(W, Mo)ラーベス相はW比率が高いほど多くなる。これはラス組織の安定性を検討するうえで重要であるが、従来は見逃されていた。なお、図1の傾向は実験で確認している。

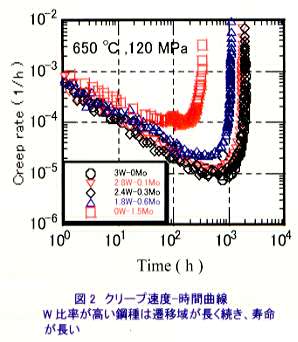

図2は650℃、120MPaにおけるクリープ速度-時間曲線である。遷移域初期においてクリープ速度は同程度であるが、W比率が高い鋼種では、遷移域が長く続き加速域への移行が遅延し、破断時間が長くなっている。これは、ラーベス相の粒界およびラス境界への析出が組織を安定化したことが一因であると推察される。

現在、10万時間目標の長時間試験を実施しており、これからもラーベス相による組織安定化がいつまで有効か? 10万時間クリープ破断強度の主たる因子は何か? そして最適なW-Moバランスは? などの点に着目しながら引き続き解析を行っていく。

構造体化ステーション第5ユニットは、職員3名、構造材料特別研究員2名、特別流動研究員1名で構成されています。研究内容は、フロンティア構造材料研究の耐食鋼テーマ(海浜環境で使用できる耐候性鋼の開発およびさびの腐食科学の解明)に取り組んでいます。

構造体化ステーション第5ユニットは、職員3名、構造材料特別研究員2名、特別流動研究員1名で構成されています。研究内容は、フロンティア構造材料研究の耐食鋼テーマ(海浜環境で使用できる耐候性鋼の開発およびさびの腐食科学の解明)に取り組んでいます。

升田博之(職員、ユニットリーダー)は、1.人真似をしない、2.常識を信じない、3.人ができない技術を持つことをモットーとして、原子間力顕微鏡技術を中心とした発想の違う研究を心がけています。

住吉英志(職員)は、原子間力顕微鏡を用いた表面皮膜特性の評価技術の確立を目指しています。また最近はH2ロケットの破面解析に全力を注いでいます。

鷲頭直樹(職員)は海水中における微生物腐食を研究しており,現在は材料表面に形成された生物皮膜の腐食に及ぼす影響について調べています。

西村俊弥(構造材料特別研究員)は、耐食性の高い鉄さび層を作成しようと、腐食試験結果に一喜一憂の日々を送っています。

山本正弘(構造材料特別研究員)は、特別研究官室付きの田原、片山らと協力して腐食データベースの作成、大気暴露試験のモニタリングを行っています。

野田和彦(特別流動研究員)は、所内、学協会の非常に多くの雑用をこなすかたわら、さびの特性評価や大気腐食機構の解明に取り組んでいます。

久島 秀昭(評価ステーション 主任研究官)、木村 一弘(材料創製ステーション)、阿部 冨士雄(評価ステーション 第3ユニットリーダ)は、「改良9Cr-1Mo鋼の長時間クリープ変形に伴う材質劣化」により、平成12年3月29日、日本鉄鋼協会から俵論文賞を戴きました。

日本技術士会金属部会ご来所

各スパイラル研究作業分科会開催

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)