[更新日'00/12/1]

平成12年12月号(通巻第40号)

目 次

社団法人 日本鉄鋼協会 会長 王寺 睦滿

材料創製ステーション 沢井 達明

1.21世紀への期待

社団法人 日本鉄鋼協会 会長 王寺 睦滿

新しい世紀を目前に控え、20世紀を振り返ってみると誠に感慨深い。今世紀が始まったその年に、日本で初めて近代的製鉄所が誕生し、それ以降日本の鉄鋼業は総力を挙げて技術開発に邁進し、ついには欧米に勝る実力を備え、我が国の繁栄に大きく貢献した。しかしながら、ここ数年の日本経済の沈滞により、鉄鋼業も艱難の中に追いやられた。さらに、途上国での鉄鋼生産の増大、鉄代替材料の拡大、若手人材の鉄鋼離れ等、周辺情勢は厳しく、日本の鉄鋼業は一時の輝きを失ったかのように言われている。果たして鉄鋼業は21世紀に光を放つことができないのだろうか。

21世紀に我々がまず考えるべきことは「安全・安心で快適な社会の実現」である。鉄鋼は強く、安く、扱い易いことに加えて、リサイクル性に優れる、鉄資源入手の容易さ等これからの社会を支える素材に最もふさわしい材料と言える。今こそ鉄鋼材料はその存在価値を高め、輝きを増すべき時である。しかしながら、ますます複雑化、高度化する社会にあって、それを支える技術も、従来技術の改善程度では解決できない課題が山積みとなることであろう。鉄鋼材料がその特徴を遺憾なく発揮し、新しい世紀の社会構築に貢献するためには、従来とは全く違った発想から、新しい鉄鋼材料を開発することが不可欠である。

今まさに期待されるのがSTX21プロジェクトである。私がこのプロジェクトに大きな期待をかけている理由は、第一に、「強度2倍、寿命2倍」と言う具体的かつ高い目標を掲げていること、第二は単に材料を創製することにとどまらず、構造体化への技術、さらには現象の解明、材料特性の評価方法等も合わせた総合開発プロジェクトであること、第三に各分野から優秀な人材が集まり、日本の英知を結集したプロジェクトであること。そして発足以来数々の具体的成果が生み出され、ますますその期待を大きくしているところである。

新しい世紀が希望の世紀になることは誰もが願うところである。しかし、願うだけではそれは実現されない。具体的な目標を掲げ、人々の英知を集め、あらゆる角度から新しい発想で考える。そしてそれを一つ一つ実現する。まさにそれは科学技術の原点であり、人間だけが持つ武器である。21世紀が、STX21を始め、材料、バイオ、情報通信、環境等の分野における科学技術の成果に支えられ、人類にとって真に生活しやすい世紀となることを願ってやまない。

2.TOPICS

高疲労強度焼戻しマルテンサイト組織の創製

-1800MPa級ばね鋼で疲労強度2倍化-

材料創製ステーション 沢井 達明

研究の背景

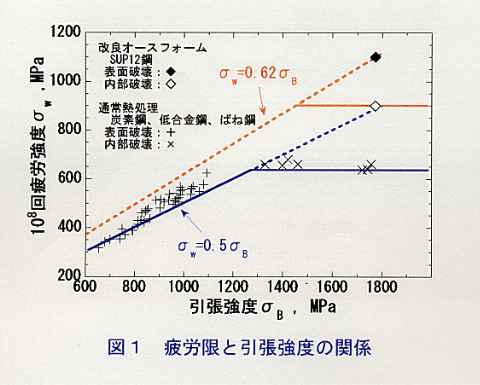

我々のグループでは、「疲労と遅れ破壊に強い1500MPa超級高強度マルテンサイト鋼の開発」に取組んでいる。引張強度1200MPa以上の高強度鋼においては、介在物起点や組織割れ起点による内部破壊のため、疲労強度は頭打ちになる。炭素鋼、低合金鋼、ばね鋼の焼入れ焼戻し材の引張強度と疲労強度の関係を図1に示す。引張強度が1200MPaまでは、疲労強度/引張強度の比は0.5程度であるが、それ以上の引張強度では、疲労強度はほぼ一定になっている。高強度鋼の疲労破壊は、長寿命域での内部破壊により生じており、これを克服することが大きな課題である。

高疲労強度焼戻しマルテンサイト組織の創製

内部破壊の克服を目指し、以下の方針で材料創製を実施している。

さらに、表面破壊に対しては疲労限σwと引張強度σBの比は鋼種に依らずσw/σB=0.5であり、これを打ち破ることは困難とされてきたが、今回得られた結果はσw/σB=0.62となり、従来の結果を越えた。このことは、表面破壊に対する疲労強度改善にとって超微細複相組織化と局所領域の硬さ調整が極めて重要であることを示している。さらなる疲労強度の向上のためには、両者の最適化がキーとなると言える。

人物紹介(新人) 岡田 浩一 10月1日付けで材料創製ステーション第2ユニットに赴任いたしました。耐熱鋼タスクフォースでマルテンサイト変態組織の設計・創製を担当します。恵まれた環境の中で研究できることを、非常にうれしく思っています。これまで、耐熱材料に関しては材料設計・製造技術開発・性能評価(順不同)とひととおり担当してきました。今後、経験を生かした実用化に向けた研究と共に、独創的な研究にも取り組みたいと思っています。

(材料創製ステーション 第2ユニット ユニットリーダ) 金子 直幸 今年の4月1日より構造体化ステーション第2ユニットに赴任して参りました。現在は、第2ユニットで各研究者の研究推進を図るための研究支援を行っています。今まで、企業で得た経験と知識を生かしつつ、また金材研にて高い技術と知識を身に付けて、超鉄鋼材料研究に貢献できるように頑張っていきたいと思います。宜しくお願い致します。

(構造体化ステーション 第2ユニット 構造材料特別研究員 NKK㈱から) 川喜多 仁 本年4月に慶應義塾大学より本研究所へ転職し、現在は特別研究官室に所属致しております。耐食鋼グループの一員に加えていただき、溶射法による耐食被覆について研究を行っております。入所してわずか半年ですが、いろいろな方々と知り合いになる機会を多くもつことができ、大変ありがたく思っております。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

(特別研究官付研究員) 相良 雅之 この4月より構造S第6ユニットにて耐海水ステンレス鋼の開発に取り組んでいます。ステンレス鋼の高窒素化を実現するために導入された加圧式ESR装置は国内唯一だと言うことで、成果を自らも楽しみにしているところです。未知の材料が出来てくる訳で、研究、実用化共に高いハ-ドルが幾つもあることは勿論です。しかし皆様のお力を借りつつ材料を育てながら、私自身もこの未知の材料に育てて貰おうと考えています。どうぞよろしくお願い致します。

(構造体化ステーション 第6ユニット 構造材料特別研究員 住友金属工業㈱から) 平田 耕一 本年5月から材料創製ステーション第3ユニットに所属致しております。私は800MPa級鋼の組織形成の開発成果を基に、更に凝固鋳片まで遡ったエコ対応再生薄板製造技術研究に携わっています。本タスクフォースには基礎としての溶解・凝固と圧延・熱処理研究、及びその装置化を目指す要素研究があり、そのお手伝いが出来ればと考えております。この為金材技研の方々のご指導の下、具体的な目標を見失わない様に研究開発を進めて行く所存ですので、ご指導の程宜しくお願い致します。

(材料創製ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 三菱重工業㈱から) 藤澤 光幸 4月より耐食鋼タスクフォースに加わり、高強度高耐食性ステンレス鋼の開発を担当することになりました。コンクリート構造物の長寿命化、ライフサイクルコストの低減を目指して、ステンレス鋼鉄筋の開発と評価を行います。第一線で活躍されている研究者の中で仕事が出来て光栄です。この機会に本腰を入れて研究に取り組むとともに、所内外の方々との交流を深め、少しでも本プロジェクトに貢献出来ればと考えます。どうぞよろしくお願いいたします。

(構造体化ステーション 第6ユニット 構造材料特別研究員 川崎製鉄㈱から) 松本 剛司 本年8月に赴任してきました。赴任前、どのような環境で研究することができるのか期待と不安でいっぱいでしたが、想像以上の研究設備および優秀な方々に囲まれており、とても充実した環境であると感じています。私は塗料メーカーに所属しているため、金属材料を含めた研究には携わったことがなく、周りの方々から学ぶことが非常に多いです。現在「耐候性鋼の塗装耐食性」について研究を進めていますが、まだまだ未熟であるためこの充実した研究環境を利用し、自己を高めながら成果をだすことができるように努力していく所存です。

(構造体化ステーション 第5ユニット 構造材料特別研究員 大日本塗料㈱から) 山下 晃生 5月1日付けで当所に赴任し、STX-21プロジェクトの一員として80kg級鋼の創製研究に取り組んでいます。主な担当は、「相変態を利用した組織微細鋼の創製」であり、プロセス開発と組織微細化の基本機構の解明をめざしています。恵まれた環境(一流の研究員と最新の実験設備)を再認識し、他では出来ない先端研究を行って、自己のスキルアップに努めたいと思います。私と鋼とどちらが先か、80kg級・・・???。

(材料創製ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 三菱重工業㈱から)

第5回超鉄鋼ワークショップ開催のお知らせ 金属材料技術研究所では、平成13年の1月17(水)、18(木)の両日、つくば国際会議場で、『超鉄鋼材料:確かな手応え、新たな展開』と題して第5回の超鉄鋼ワ-クショップを開催いたします。今回のワ-クショップでは、「超鉄鋼材料研究」の達成状況を概括し、今後の展開に向けた討論を行いたいと考えております。また併せて、21世紀の鉄鋼材料研究について学術的な課題、展望も語り合いたいと考えております。多数の皆様のご参加をお待ち申しております。

詳細につきましては、フロンティア構造材料研究センターホームページ (http://www.nrim.go.jp:8080/frontier/ext/frcsm/japanese/index.html) をご覧ください。 11月の出来事 H12.11. 1 第7回スパイラル研究作業分科会(80キロ) H12.11.22 第7回スパイラル研究作業分科会(耐食鋼キロ) H12.11.28 第7回スパイラル研究作業分科会(150キロ) 今後の予定 H13. 1. 6 H13. 1.17,18 文部科学省発足 第5回超鉄鋼ワークショップ ※当研究所は、平成13年1月6日付で文部科学省の試験研究機関となります。

バックナンバー

:

2000/11(39号)

,

2000/10(38号)

,

2000/9(37号)

, 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

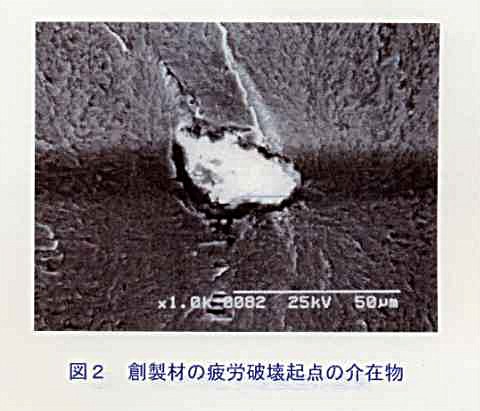

(1)ナノ硬さ試験機を用いて鋼中の介在物の力学特性を測定したところ、内部破壊起点となるAl2O3やTiN介在物は硬く、弾性定数が高いことが判明した。そこで、介在物の硬さと弾性定数を調整できる、鉄鋼材料の最新技術である介在物軟質化技術を適用する。

(2)内部破壊起点となった介在物周辺の破面には凹凸が大きい水素ぜい化割れ領域の存在が確認され、疲労限への水素の寄与が明らかになっている。そこで、遅れ破壊に対する抵抗が高い組織を創製できる改良オースフォームを適用する。この加工熱処理による組織創製では、AFMとナノ硬さ試験機を用いた解析によると、組織の均一化・微細化とミクロ/マクロ強度バランスの最適化が図れる。

介在物軟質化したばね鋼SUP12に改良オースフォームを施し、引張強度1770MPaの焼戻しマルテンサイト組織を創製した。この鋼材の疲労試験結果では、粗大な介在物により内部破壊が発生しているものの、図2に示すように介在物周辺に水素ぜい化領域が発生していないため疲労限が900MPaとなり、通常熱処理材の疲労限630MPaから約1.5倍向上している。また、表面破壊は応用振幅1100MPa以上で発生しており、介在物寸法を小さくすれば、約2倍の疲労強度向上が達成可能である。

今後は、さらにナノレベルでの解析手法を駆使し、より高強度なマルテンサイト鋼において、より疲労特性を上げる材料創製指針を作り上げることを目指す。

2000/8(36号)

,

2000/7(35号)

,

2000/6(34号)

,

2000/5(33号)

,

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

,

2000/2(30号)

,

2000/1(29号),

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号),

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)