[更新日'00/8/1]

平成12年8月号(通巻第36号)

目 次

NKK㈱ 総合材料技術研究所 所長 吉野 正人

構造体化ステーション 松井 正数

評価ステーション 田淵 正明

NKK㈱ 総合材料技術研究所 所長 吉野 正人

21世紀を目前にして、各産業のグローバルな再編が急だが、鉄鋼業界もその例外でなく、国内外での競争が激化している。日本鉄鋼業は、1970年代から1990年代までの間、制御圧延・制御冷却や連続焼鈍などの画期的な高性能材料製造技術で、世界の鉄鋼技術をリードしてきた。しかし、1980年代半ば以降、欧米のみならずアジア各国の鉄鋼業にも、このような先端技術が浸透・定着し、日本との技術レベルの差が著しく縮まっており、日本の競争力の維持の為に新たな技術革新が求められている。一方、昨今の日本鉄鋼業における研究開発投資は、最盛期の半分近くまで低下し、また、厳しい市場淘汰に生き残る為の製品開発に重点を置かざるを得ない状況で、長期的かつ基礎的な研究に多くの資源を割くことは難しい。そのような中で発足した超鉄鋼プロジェクトは、まさに21世紀の日本鉄鋼業の競争力の源と位置づけられ、鉄鋼業側からの期待は極めて大きい。

以上の観点で、フロンティア構造材料研究センターにおける超鉄鋼プロジェクトでは、短いプロジェクト期間の中で個別の成果を短兵急に求めるのではなく、プロジェクト後も見据え、息の長い取り組みをお願いしたい。鉄鋼材料は、多様な相変態がある、マイクロアロイも含めバラエティに富んだ合金設計が可能である、強磁性を有する、等、他の汎用金属と比較しても「恵まれた星の下に生まれた」と言っても良い、優れた特長・素質を持っている。超鉄鋼プロジェクトでは、鉄鋼材料の新しい機能や潜在能力を引き出すとともに限界的なところまで高め、新しい応用分野の可能性を膨らませていただきたい。更に、現在、企業の研究者技術者も多く参加させていただいているが、高度組織制御、高強度化、高延靭性化、高耐食性化、高耐熱性化等の分野の指導原理について、フロンティア構造材料研究センターが常に学界や産業界をリードする、いわば日本における鉄鋼研究の総本山となるような役割の構築をお願いしたい。

超鉄鋼プロジェクトは、国立研究所と産業界が連携して行う一大プロジェクトであり、産業界側も万全の協力を行って、何としてでも成功させなければならない。更に、そこでの成果を実績として、研究面および人的な面での交流を活発化させ、将来に渡って国立研究所と産業界の生産的で実りある関係を双方が醸成していくことが重要であろう。

2.TOPICS

高Cr系耐熱鋼溶接継手部の組織及びクリープ特性

-溶接熱影響部クリープ損傷の解明と長寿化を目指して-

構造体化ステーション 松井 正数

評価ステーション 田淵 正明

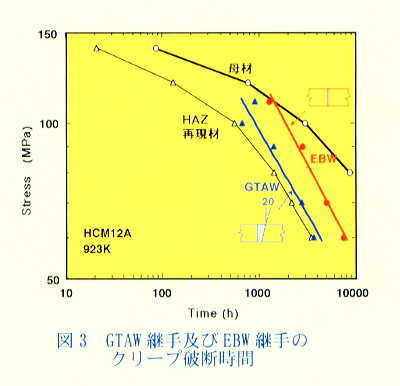

背景 耐熱鋼の研究では650℃級ボイラ用フェライト鋼の開発を目指しており、特に我々は長時間の使用において問題となる溶接継手の溶接熱影響部(HAZ)細粒域に発生するクリープ割れ(TypeⅣ破壊)の発生機構の解明及び長寿命化を目的に研究を進めている。開発材と並行して、既存の9Cr系NF616鋼(9Cr-0.5Mo-1.8W-VNb),12Cr系HCM12A鋼(11Cr-0.4Mo-2W-CuVNb)の溶接継手及びHAZ部の組織を模擬した熱処理材(HAZ再現材)についてクリープ特性を調べ、HAZ部のミクロ組織とクリープ強度の関係について検討を行った。 ミクロ組織及び析出物調査 図1はHCM12A鋼溶接継手のクリープ試験においてTypeⅣ破壊した溶接継手の母材とHAZ細粒域のミクロ組織である。(a)母材は微細な析出物が粒内やラス境界に析出したラス組織を示しているが、一方(b)HAZ細粒域ではラス構造は観察されず、析出物(M23C6とLaves相)が粒界に粗大化していることがわかる。さらに粒界にそってクリープボイドが多数見られた。 溶接継手のクリープ特性 図3に母材、HAZ再現材及び溶接継手試験片の応力とクリープ破断時間の関係を示す。ティグ溶接(GTAW)継手は開先角20°のレ型開先で、クリープ破断位置はすべて20°側のHAZ部であった。

電子ビーム溶接(EBW)継手ではGTAW継手のクリープ破断時間の約2倍となった。このように開先角を小さくし、HAZ幅を狭くすることはクリープ寿命を長くするのに有効であることを示す。しかし低応力側ではEBW継手においてもTypeⅣ破壊をおこし、母材よりも寿命が低下することがわかった。有限要素法(FEM)による解析の結果、開先角度、HAZ幅の影響については実験結果とほぼ一致することがわかった。 標記分科会が4月の後半から6月の初旬にかけて開催された。プロジェクトも4年目に入り、1期計画をどう仕上げ、2期をどう展開するのかを視野に入れた、いつにも増した緊張感を持った分科会であった。全ての分科会に共通した指摘は、 (高橋稔彦) 人物紹介(新人) 本田 博史 この4月に金材技研に赴任して参りまして、まず充実した研究設備とその行き届いた管理が印象に残りました。また、様々な分野の研究者の方々と接することができ、日々刺激を受けております。 (構造体化ステーション 第3ユニット 研究員 筑波大学から) 吉田 直嗣 今年の4月に赴任致しました。高度な研究設備と多くの研究分野で活躍されている多くの方々と密に接することができる恵まれた環境の中で研究活動に専念できるのは光栄に感じます。企業では一環して凝固プロセス開発に携わってきましたが、今回が6回目の転勤になり、スパイラル研究者を自認しております。微力ではありますがこれまでに培った経験を活かして、上工程から造り込んだ超鉄鋼材料の開発を目指していきたいと思います。 (材料創製ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 住友金属工業(株)から)

「第5回超鉄鋼ワークショップ」ポスタープレゼンテーションの参加者募集 当研究所では、来年(平成13年)1月17日(水)、18日(木)に標記ワークショップを開催し、初日の午後にポスタープレゼンテーションを行います。この機会に鉄鋼材料に関するご自身の研究あるいは提案などをご発表いただきたく、広く参加者の募集を行います。募集対象の研究分野は、①溶接構造用800MPa鋼(微細粒創製技術、溶接技術、継手特性)②高強度1500MPa鋼(遅れ破壊、疲労、高強度ワイヤー等)③高強度耐熱鋼(クリープ、フェライト系、オーステナイト系)④耐候性鋼、耐海水鋼(低合金鋼、ステンレス、溶射)で、募集締切りは9月14日(木)です。詳細につきましては、金属材料技術研究所ホームページ(http://www.nrim.go.jp/)の最新情報をご覧ください。 受 賞 報 告 7月の出来事 H12. 7. 6 H12. 7.12 H12. 7.26 H12. 7.26 第4回耐フロンティア研究推進委員会 チャンネル-J取材 佐藤㈱神戸製鋼所常務取締役技術開発本部長ご来所 戸崎住友金属工業㈱常務取締役総合技術研究所長ご来所 今後の予定 H12. 8.1‐3 H13. 1.17,18 サイエンスキャンプ 第5回超鉄鋼ワークショップ バックナンバー

:

2000/7(35号)

,

2000/6(34号)

,

2000/5(33号)

, 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

HAZ細粒域はAc3変態点(1193K)付近に加熱された領域と対応しており、Ac3付近に加熱したHAZ再現材においてクリープ強度が最も低下した。図2はクリープ試験前のAc3加熱材の析出物の観察結果を示す。析出物のMXについては10~20nmの大きさで微細に分散しているのに対し、M23C6はその一部が500~600nm程度に粗大化しており、これが強度低下の一因になっていることがわかった。現在、さらに長時間のクリープ試験中の組織変化及び析出物の挙動について調査を進めている。

今後はよりミクロな損傷過程の解析やそれを踏まえた計算力学的な解析を行い、最適な継手組織を得るための溶接熱プロセスや成分設計等、開発材溶接継手の長寿命化を検討する。

1)実験室レベルでの基礎技術の確立を目指す第1期計画を確実に達成し、さらに2期展開構想を固めること。

2)2期構想では製品イメ-ジをある程度具体的に掲げて焦点をしぼり、スパイラルをきちんと回すこと。

3)時間軸を明確にして推進すること。

であった。そして、それが可能な条件が整ってきたようだというのが外部の委員のおおかたの意見であった。以下に各分科会の討論の概要を記す。

80キロ鋼:バルクとしての機械的な性質の解析 とア-ク溶接などが可能な超微細粒の厚板の製造が可能になり、「超微細粒鋼」を「溶接」し、「構造体としての性能」を評価する、スパイラルが動き出したことが理解された。こういう状況を反映して、適用対象を想定すること、そのためにバルク特性の解析をさらに進めること、構造物の特性を総合的に保証する接合技術研究の展開の必要性などが要望された。また、大出力レ-ザ-の研究では、ポロシティ-抑制などの基本技術の研究が本格的に動き出したことも理解された。

また、今回はIHIの関氏に「船舶に対する高張力鋼の適用について」と題して講演いただき、高張力鋼を用いる際のメリット、課題などに関する理解を深めることができた。

150キロ鋼:150キロ超級鋼の焦点の「遅れ 破壊」に関して、ほぼ理想組織像を明らかにし得た、具現化手法の研究に重点が移ること、「疲労」に関しても、介在物制御に加えて「新マルテンサイト組織」の創製が抜本的な特性向上に不可欠であること、新組織像の手がかりを得、これによって目標を超える目途を得たことを紹介した。両者に対して、理想組織像の科学的な裏付けを行うこと、これが部品に理想組織を実現するためにも不可欠であることが指摘された。遅れ破壊特性の評価法に関しては、分科会と平行して「遅れ破壊研究会」を立ち上げ、国内・国際標準原案の提案を目指した活動を開始したことを紹介した。支援が約束されると同時に破壊力学的視点からの貴重なコメントも出された。

耐熱鋼:3年間の成果の総括、残り2年間の進め 方に重点をおいて討論した。組織安定性に着目した当所の研究の方向性に対する理解が浸透してきた。この視点で、今回、はじめて初期転位密度を減らしたフェライト組織の利用の可能性を紹介した。問題があるものの全く新しい取り組みとして大方の賛同と今後への期待を得た。溶接継手の破壊機構の解明に大きな進歩があったこと、耐熱鋼の組織安定性に対する合金元素効果を原子レベルで解明しつつあることへの評価も高い。最後に委員の椹木氏の司会で、マルテンサイト組織を使用することの限界、耐酸化性と強度の両立、溶接継手研究の方向性等今後の研究の進め方についての総合討論が行われた。寄せられた意見を今後の展開に生かしていく。

耐食鋼:水流先生の腐食計測に関する基調講演に 続いて、進捗状況の検討と2期計画へ向けての討論を行った。窒素加圧ESRを用いてNi、Mn無添加で22Cr-2Mo(4Mo)-1.0N(1.4N)組成のオ-ステナイト単相鋼を得たこと、この鋼が当初目標の海水耐食性を満足すること、高窒素鋼に溶接ブロ-ホ-ルを発生させない溶金組成を見いだしたことを報告した。また、耐候性鋼のさび生成機構、腐食促進評価法、実環境評価・デ-タベ-ス作製なども着実に進歩し、外部に対して分かりやすい成果が出てきたと評価された。2期展開に当たっては、1)製品イメ-ジを明確にして課題を整理すること、2)その上で創製-接合-評価の連携を取って実用化可能な基礎技術の提案へつなげるように求められた。

現在、大出力レーザによる高品質深溶込み溶接を目指して、その溶接現象の解明に取り組んでおります。周囲の専門家の方々から学ばせて頂くことが多く、微力ではあ

りますが超鉄鋼材料研究に貢献できるよう頑張っていきたいと考えております。

太田 昭彦(評価ステーション 第1ユニットリーダ)、鈴木 直之(評価ステーション 第1ユニット 主任研究官)、前田 芳夫(評価ステーション 第1ユニット)は、「低変態温度溶接材料による角回溶接継手の疲労強度の2倍化」により、平成12年6月7日、日本鋼構造協会から論文賞を戴きました。

中村 照美(構造体化ステーション 第2ユニット 主任研究官)は、「継手性能向上のための省入熱化と施工の高能率化を達成するアーク溶接のあり方の提案とそれを実証するプロセスを開発したこと」により、平成12年5月30日、(財)溶接接合工学振興会から木原奨励賞を戴きました。

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

,

2000/2(30号)

,

2000/1(29号),

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号),

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)