[

更新日 '98/4/2]

平成10年4月号(通巻第8号)

目 次

本研究所の新世紀構造材料(超鉄鋼材料)プロジェクトは、4月から平成10年度、すなわち5年計画の第2年目に入りました。その始めに当たって一言ご挨拶を申し上げたく思います。

先ずこの一年、企業、大学、学協会ほか、関係各位から有形無形の御支援、ご助言を頂いたことに厚くお礼を申し上げます。特にプロジェクト開始後ではありましたが、事前評価において社会のニーズに対応すべき研究の目標及び産学官の力を結集して国研で遂行することに関しては”適切”との評価を頂きました。しかし、同時にブレークスルーのための独創的な手法、装置群が不十分であること、研究支援の不足などバランスのとれた人材の確保等が指摘されたことは重要でありました。評価委員会のこのご指摘は、プロジェクト研究が陥りやすい傾向を事前に忠告されたものと真摯に受けとめております。

最近、外国も含めてこのプロジェクトが大きく注目されていることを痛切に感じます。一つは21世紀にも鉄という素材が社会の基盤材料であり、一国の経済、世界の資源、環境に与える影響が非常に大きいことであります。持続可能な社会を支える産業界への寄与が期待されているからです。もう一つの側面は、技術革新の基礎となる鉄の研究者、教育者、学生などの人材と研究施設を備えた学術的なインフラストラクチャーが衰退している中で、異色のプロジェクトであることが理由でありましょう。

私たちは、このような周囲の環境にあって1年前にこのプロジェクトを発足しました。ともすれば霞みがちであった国立の研究機関であることを前面に出して、その特徴を最大限に生かしていくことも大きな目標でありました。この1年、関係各位の絶大なご支援と研究者の努力でプロジェクトの基盤は着々と進んできました。目標を評価される段階は過ぎ、成果を評価される段階になったことを2年目に入った今あらためて確認し、プロジェクトの成功のために一層の努力をする所存です。関係各位の変わらぬご指導ご支援をお願いする次第であります。

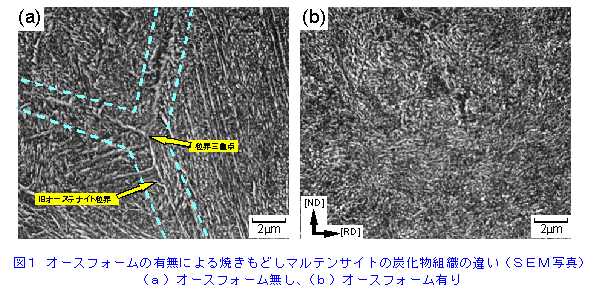

遅れ破壊に強い新マルテンサイト組織の創製

高遅れ破壊強度鋼の組織イメージ

微細粒界炭化物組織創製のアイデアと試み

ケルビンプローブを利用した電極電位測定

ケルビン法を利用する意義と原理

モデル計算による腐食抵抗の見積もり

人物紹介(5)

伊藤 礼輔

昨年10月に当研究所に赴任しましたが、まず各研究員の方々の専門領域に対して奥深くまで研究されていることに驚きを感じました。また、STX-21のプロジェクトは産学官共同でかつ鉄鋼材料の製造から評価に至るまで幅広く研究が遂行されており、多方面の技術を集約することによって生まれる無限の可能性を秘めていると思っております。ここでの在籍期間中に、研究所の方々の研究姿勢及び専門領域を把握して今後の自らに生かしていきたいと考えています。

(構造体化ステーション 第2ユニット、構造材料特別研究員、川崎重工業㈱から)

受

賞 報 告テレビ放送のお知らせ

| 前号からの主な出来事 | |

|

H10.3.6 10.3.12 10.3.31 |

金属材料技術研究所運営委員会開催 ケンブリッジ大Bhadeshia教授当所で講演 社会基盤材料技術懇談会開催 |

|

今後の予定 |

|

|

H10.4._ 10.4._ 10.5._ |

企画調整委員会開催 研究作業委員会開催 研究推進委員会開催 |

本ページに関するお問い合わせ先:

info@nims.go.jp