[更新日'99/8/1]

平成11年8月号(通巻第24号)

目 次

大阪大学大学院 教授 豊田 政男

評価ステーション 大村孝仁、早川 正夫

評価ステーション 堀内 寿晃

大阪大学大学院 教授 豊田 政男

つくり上げようとする執念が新しい技術を生む。技術の発祥は「思い入れと感動」にある。STX-21プロジェクトは、まさに鉄鋼の新しい時代に導くものとして期待されている。

過日、近代の鉄が生まれた村を訪れた。ロンドンへ降り立ち空港から一路西北のバーミンガム方向へ。目指すは世界で最初の鉄橋「Iron

Bridge」の地であり、常々一度見学してみたいと思っていたもの。"Iron

Bridge"がかかるセブン川沿いこそ、近代の「鉄の時代」のあけぼのの地なのである。約15,000年前の最後の氷河期につくられたセブン川沿いには鉄鉱石、石炭、粘土、石灰岩などの鉱物資源がまとまって存在する格好の地を生み出した。「Coalbrook

Dale」と呼ばれるこの地で、ダービー家のアブラハムⅠ世が鉄を「安く大量に」造ることのできるコークス炉を苦労を重ねた上に造り上げたのだ。技術が生まれるところには、このような物事を成し遂げようとする執念ともいえる思い入れと、それが実現される偶然的な環境が不可欠である。近代鉄のあけぼのから200年余の世紀末の今こそ「鉄を見直し」「応用を考えた新しい鉄鋼の誕生」をもたらす土壌が醸成されたとも言える。

1779年に作られた鉄の橋「アイアン・ブリッジ」を見上げるとき大きな感動を呼ぶ。それを造り上げるまでには多くの人々の努力と執念が関与している。橋の建設は、設計者のトーマス・プリッチャードが、Iron

mad(鉄狂い)と呼ばれ生活用品の何もかも鉄で造ったという製鉄事業家のウィルキンソンに進言したことに始まり、アブラハムⅢ世が私財をもつぎ込んで造り上げたのだ。この橋を生み出したのは「時代の必然」である。製鉄技術が発展し大量生産が可能になるとともに、鋳造技術の発達などは、何か大型構造物として残さざるを得ない衝動が働いたとしか思えない。この必然を生み出すのが時代としての環境であり、その時代を生きる「技術者の執念」なのである。

鉄鋼に関わる研究者の一人として、本プロジェクトが時代的ニーズを取り入れて、素晴らしい鉄鋼材料とその応用技術の開発が成し遂げられることを大いに期待するものである。そのためにも、単に工業用材料としての鉄鋼を生むだけでなく、科学と技術、ニーズとシーズ、設計と材料、材料と施工、などと異分野の有機的融合によってもたらされる技術体系の確立が、新しい研究開発の有り方を造り上げるものでもあって欲しい。

2.TOPICS

焼戻しマルテンサイト鋼のナノインデンテーション

-複雑なマルテンサイト組織の強化メカニズムに迫る-

評価ステーション 大村 孝仁、早川 正夫

ナノインデンテーションによる新しい試み

遅れ破壊や疲労特性の向上を課題とする1500MPa超級鋼の基本組織は焼戻しマルテンサイトである。マルテンサイト組織は4つの特徴的な組織単位(大きなサイズから旧γ粒、パケット、ブロック、ラス)が階層的に重なる微細で複雑な組織を持つことが知られている。しかし、その高い強度と組織の関係は明らかになっておらず、強度発現メカニズムの解明は、遅れ破壊特性等の向上指針の確立につながる重要な課題である。我々は、それらの課題に対して、原子間力顕微鏡(AFM)とナノインデンテーションを利用した新しいキャラクタリゼーションを試みている。

ナノインデンテーションは、サブ・ミクロンスケールの力学特性を評価できる技術である。この技術を応用することによってラスサイズと同程度の領域を測定対象とすることが出来るので、微細で複雑なマルテンサイト組織も、個々の組織を分離して評価することが可能である。

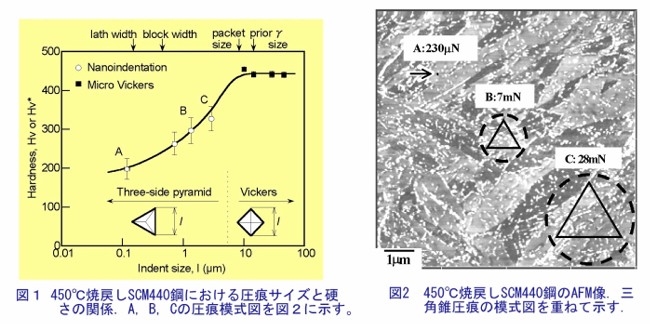

焼戻しマルテンサイトの微細組織と強度の関係

図1は、450℃焼戻しSCM440鋼に対して得られたナノインデンテーションおよびマイクロビッカース試験の結果である。図の縦軸はビッカース硬さHvとナノインデンテーションによる換算ビッカース硬さHv*を表す。横軸は圧痕のサイズであり、その範囲はラスサイズと同程度の100nmから旧γ粒径の数倍の50μmまでである。圧痕サイズ10μm以上はマイクロビッカース試験の結果であり、その値は約450で引張強さと良い対応関係にある。10μmよりも小さい領域では、圧痕サイズの減小とともに硬さも低下する傾向にあり、マクロ硬さが450のマルテンサイトも圧痕サイズ100nm程度の微小領域では200程度の硬さしか示さない。図2は、同一試料のAFM像であり、結晶粒などと圧痕サイズを比較するために、約3μm以下の3つの三角錐圧痕を模式的に重ねて示している。100μmサイズの圧痕(矢印)は、1個のマルテンサイトブロック内に打たれており、ブロック境界の影響を受けていない硬さと考えられる。これに対して、圧痕サイズ1μm以上の硬さは、その大きさから判断してブロック境界の影響を受けた硬さである。また、パケットサイズと同じ10μm以上で硬さが一定になることから、パケットおよび旧γ粒界の寄与は小さいと考えられる。結果として、ブロック境界の存在がマクロ硬さに大きく寄与していることが推定される。これらはマルテンサイトの強化機構の解明に新たな知見を提供するものである。

3.TOPICS

FE-AESによる高Crフェライト鋼中微細析出物の分析

-検出困難な微量B(ボロン)の微小領域分析に目処-

評価ステーション 堀内 寿晃

B添加による耐熱鋼の特性向上

耐熱鋼の研究では、650℃級発電ボイラ用フェライト鋼の開発を目的として、成分設計と組織制御の両面からクリープ強度の向上を図っている。前者の一つとして、Bは微量でもクリープ強度向上の可能性が高い。しかしながら、Bがクリープ変形挙動にどのような影響を与えるかに関する報告はこれまでほとんどなく、またBは最新の解析機器を用いても正確な検出が困難で、その分布状態に関する報告も少ない。我々はB添加によるクリープ変形挙動の変化を詳細に調べるとともに、微細析出物中のBの存在状態に関して検討を行っているが、この度電界放出型オージェ電子分光分析装置(FE-AES)を用いて微細析出物中のBの分布状態を分析する手法を確立した。

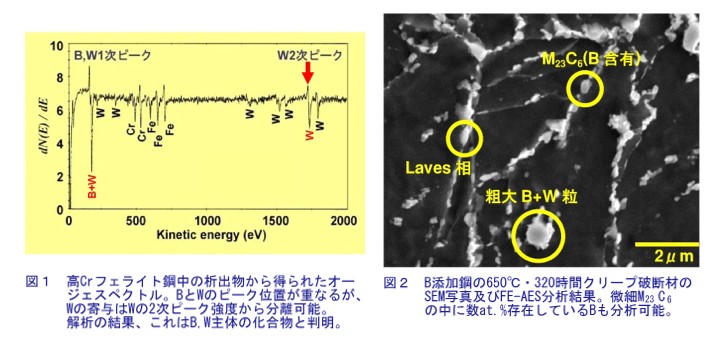

FE-AESによる微細析出物中Bの分析

Bの分析手法としては、FE-AESの他にもEPMAやAP-FIM等があるが、前者は空間分解能が低く、後者は組織との対応をとりにくい等の短所がある。FE-AESは空間分解能が高く、組織との対応が容易である上に軽元素の同定も可能であるが、試料の表面状態に敏感なため清浄な観察面を露出させる必要があること、また本研究のようにBとWが混在する試料ではオージェスペクトルのピーク位置が重なるため、ピーク分離を行う必要があること等困難な点もある。我々は前者の問題を化学腐食とArイオンスパッタリングを適切に組み合わせることで、後者の問題をBとWの混合ピークからWの寄与をWの2次ピーク強度から算出して取り除くという手法によって解決し、サブミクロンオーダーの微細析出物中Bの分析を可能にした。図1に得られたオージェスペクトルの一例を示す。

図2に650℃・320時間でクリープ破断したB添加鋼のSEM写真及びFE-AESによる微細析出物の分析結果を示す。旧γ粒界に存在する微細なM23C6からは数at.%のBが検出される一方で、B,Wを主体とする粗大な化合物も散見され、添加したBはすべてが強化に有効な状態で存在しているわけではなく、その一部が微細なM23C6やマルテンサイト組織の安定化に寄与していることが推察された。

今後は添加B全てを有効活用するための組織制御を検討するとともに、B添加による微細析出物の安定化メカニズムや高温クリープ強度改善メカニズムの解明を目指す。

人物紹介(10) センター発足後、フロンティア構造材料研究に参画するため産業界及び大学から当研究所に入所された方の感想と抱負を紹介いたします。

川口

勲

川口

勲

金材技研に赴任して3ヶ月が経過し、これから実施する大出力レーザ溶接の研究についていろいろ学び、期待感を強くしているところです。これまでの期間、研究者間での議論の場が多いことに心強くしており、また、研究者の方々の深い考察と広い見識に、吸収することが多いと感じています。これから、大出力レーザによる溶接現象の探求を中心として、超鉄鋼材料の開発に微力ながら関わり、加えてこの機会に、多くの研鑽に励みたいと考えております。

(構造体化ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 石川島播磨重工業㈱から)

木村

勇次

今年の4月に赴任して参りました。STX-21のプロジェクトに参加して強く感じることは、研究設備が充実しているとともに、いろいろな研究分野の方々と気軽に"密度の濃い"ディスカッションができることです。

大学では、鉄鋼材料の高強度化に関連して粉末冶金法を利用した超微細粒鋼の創製に関する研究に取り組み、粒径1ミクロン以下の鋼の片鱗をみてきました。実用の鉄鋼材料では"寸法効果"という大きな壁がありますが、さらなる高強度鋼の実現を目指し、"愛情と一所懸命"をモットーとして努力して行く所存です。これからよろしくお願いいたします。

(材料創製ステーション 第4ユニット 研究員 九州大学から)

澤田

浩太

4月に金材技研に採用され、数ヶ月が過ぎました。3月まで学生だった私にとってはすべてが新鮮ですが、特に豊富な研究設備に驚かされます。また、いろいろな分野の研究者の方々に接することができ、多くの刺激を受け、吸収することばかりです。現在私は、耐熱鋼の強化因子の一つである微細炭窒化物のクリープ強度に対する寄与を調べています。大学院時代から鉄鋼材料の奥深さを感じていますが、今後は専門家の方々から多くを学び、材料に対する理解をさらに深め、成果を出していきたいと考えています。

(評価ステーション 第3ユニット 若手育成型任期付研究員 東北大学から)

「第4回超鉄鋼ワークショップ」ポスタープレゼンテーションの一般参加

当研究所では、来年1月12日(水)、13(木)に標記ワークショップを開催し、初日の午後にポスタープレゼンテーションを行います。今回のワークショップは国際ワークショップと同時に開催することに特徴があります。この機会に鉄鋼材料に関するご自身の研究あるいは提案などをご発表いただきたく、広く参加者の募集を行います。募集対象の研究分野は、①溶接構造用800MPa鋼(微細粒創製技術、溶接技術、継手特性)②高強度150MPa鋼(遅れ破壊、疲労、高強度ワイヤー等)

③高強度耐熱鋼(クリープ、フェライト系、オーステナイト系)④耐候性鋼、耐海水鋼(フェライト、ステンレス、溶射)で、募集締切りは9月10日です。詳細につきましては、金属材料技術研究所ホームページ(http://www.nrim.go.jp/)の最新情報をご覧ください。

前号からの主な出来事 |

|

H11.7. 1 11.7. 7 |

中間評価委員会を受けて、今後のアクションプログラム検討開始 11年度前期進捗検討会開催 |

今後の予定 |

|

H11. 8. - 11.11. - 12. 1.12/13 |

第9回企画調整委員会開催

第5回スパイラル研究作業分科会開催 第4回超鉄鋼ワークショップ開催(公開) |

バックナンバー: 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp