[更新日'00/7/1]

平成12年7月号(通巻第35号)

目 次

㈱日立製作所 日立研究所 所長 川上 潤三

構造体化ステーション 植竹 一蔵

材料創製ステーション 花村 年裕

㈱日立製作所 日立研究所 所長 川上 潤三

当初の計画段階から材料のユーザの立場で参加し、実用化の面から色々な意見を申し上げた新世紀構造材料プロジェクトは、4年目を迎えたが、低合金鋼、耐熱鋼、耐食鋼の革新的、挑戦的、あるいは従来の延長ではない新しい概念にもとづく研究開発が予想以上に順調に進んでいる。研究開発が停滞しているといわれていた鉄鋼材料の巻き返しあるいは独創的な開発が官民あげての総力により、ここまで来たことはたいへん喜ばしい。

今後、実用化へ向けての研究が続くと思うが、企業の立場から言わせて頂くと、実用上必要なすべての性質がクリアされていないと、使うことはできない。たとえば、100点満点で平均90点をとったとしても、その材料は使うことはできない。仮に多くの特性が抜きんでていてもひとつの特性が劣っていては使えないのである。もう少し付け加えると、材料が最終的にシステムの中でどのような条件下で使われるか、をよく把握して開発を進めて頂きたい、ということである。また、コスト的視点も重要である。ここ数年の各産業分野における機器や部品価格の破壊的な下落にはすさまじいものがある。性能が2倍になったからといって材料の値段が2倍になることは許されない。せいぜい従来価格に少し上乗せしてもらえるだけであろう。少し厳しい意見かもしれないが、このことを常に考慮して研究を進めて頂きたい。

ところで、米国では数年の調査の後、2001年より政府主導のナノ材料プロジェクトがはじまる。材料のナノレベルでの物性をまず把握し、その特性を活かすナノレベルプロセスを開発しようというもので、応用分野として、環境、医療、デバイス等が挙げられている。その海外調査報告書では、日本がこの分野で一部リードしている、と明記されている。IT技術で世界を大きくリードしている米国が、材料面でもリードしたい、という願いがこの新規プロジェクトにつながっているように思われる。残念ながらITでは後塵を拝し、その追随に苦労している日本であるが、材料分野では世界をリードしたいものである。幸い日本には電子顕微鏡やX線装置などを用いた優れたナノレベル材料計測技術があるので、これらの技術をとりこんだ、より材料の本質を理解した開発とその早期実用化にこの鉄鋼材料プロジェクトが先導役となることを期待したい。

2.TOPICS

高強度化された鉄鋼材料の表面微小きずの高精度検出を目指して

-漏洩磁束探傷法の高精度・高性能化-

構造体化ステーション 植竹 一蔵

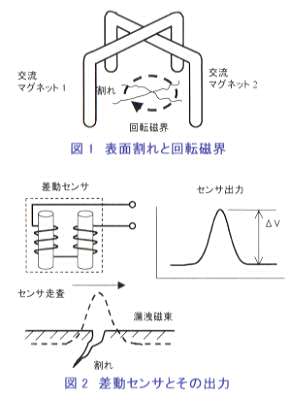

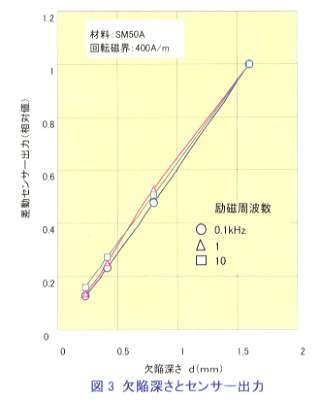

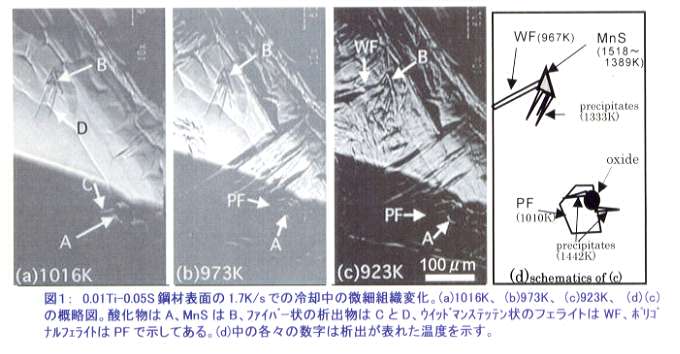

研究の背景 鋼の疲労き裂発生に大きな影響を及ぼす表面きずを高精度に検出することは、構造物等の破壊を未然に防ぐ上で重要である。高強度化された鋼の破壊強度はきずに敏感であり、特に表面きずの検査は重要である。鉄鋼のような強磁性材料の表面きずの非破壊検査方法として漏洩磁束探傷試験法がある。この方法は、磁化された材料の表面きずより漏れ出る磁束(漏洩磁束)を磁気センサにより検知し、きずを高感度に検出する方法である。本方法はきず深さとセンサ出力の関係が比例的であり、センサ出力よりきず深さが定量的に評価できるとされている。材料中のきずは多様な方向性を持つため、きずの方向性による未検出が生じることがある。ここでは、この未検出を防ぎ、高精度な探傷を可能とする漏洩磁束探傷法の開発を目的とする。 研究内容 きずの方向性による未検出を防ぐために材料の磁化に回転磁界を適用し、また高感度なきず検出の目的に対し差動コイルを磁気センサとして用いた。回転磁界は、図1に示すようにどの方向を向いた割れに対してもその面に対し磁束を直交できるため、漏洩磁束発生に対し常に最適な磁化方向を維持することができる。また差動コイルは、図2に示すように二つのコイルの差分が出力され、割れによる漏洩磁束の検出感度が向上する。図3は放電加工による人工きずの探傷例を示す。従来、割れ深さ0.3~0.5mmが検出限界とされてきたが、本探傷システムによってこの範囲の割れは十分検出可能であり、さらに微小割れの検出が期待できる。今後さらに検出精度を向上させるため、センサの改良等を検討して行く。 3.TOPICS 酸化物を起点とした粒内フェライト生成その場観察 材料創製ステーション 花村 年裕 研究の背景 溶接熱影響部組織の微細化には酸化物を核としたオーステナイト(γ:面心立方構造の鉄)粒内でのフェライト(α:体心立方構造の鉄)への相変態が有効であるとの報告がある。この機構について以下の点が提唱されている。酸化物がMnS、TiNの析出し易いサイトとして作用する。析出したMnSは酸化物/γ界面にMnが希薄な領域を形成し、α核生成の駆動エネルギーを増大させ、また、TiNはα核生成の界面エネルギーを低減させ、両者がそれぞれ粒内フェライト粒生成に寄与する。しかし、この現象はこれまで間接的な観察のみで、直接観察による確認がなされていなかった。今回、その場観察を可能にするレーザー顕微鏡を用いた高温域での直接観察により、試料表面における析出過程を記録した。 酸化物を起点とした相変態その場観察 今回、酸化物上からの析出物生成を経た粒内フェライト生成に至る過程について、その場観察に初めて成功した。1.7K/sの冷却速度における0.015Ti-0.05S材の冷却中の同じ視野での観察を図1に示す。図1(a)はγ域(1171K)における試料表面の組織である。Aは酸化物で凝固時に固相中に取り込まれたもので溶融状態から存在し、この上に析出物(C)が1442Kで析出開始したことを確認している。BはMnSで1518K~1389Kのある温度で析出し、その上に析出物(D)が1333Kで析出開始した。図1(b)はγ→α変態途中(973K)の組織である。酸化物(A)の周囲に認められる等軸状結晶であるポリゴナルフェライト(PF)が1010Kで生成を開始している。図1(c)は変態終了後の組織である。ここでMnS(B)から967Kで生成を開始した針状結晶であるウィドマンステッテンフェライト(WF)が見られる。酸化物、MnSの周囲に生成するフェライト形態の違いは43Kの過冷度差で説明できる。また、直接・間接観察ともにTiとS両方を含む試料で粒内フェライト生成の頻度が高かった。このように酸化物およびMnSが粒内フェライト生成の有効サイトとして働く様子をその場観察によって確認できた。 (高橋 稔彦) 前号からの主な出来事 H12. 5. 8 H12. 5.10 H12. 5.30 H12. 6. 8 第6回耐熱鋼研究作業分科会 第12回フロンティア企画調整委員会 第6回150キロ研究作業分科会 第6回耐食鋼研究作業分科会 今後の予定 H12. 7. 6 12. 8. 1-3 13. 1.17,18 第4回フロンティア研究推進委員会 サイエンスキャンプ 第5回超鉄鋼ワークショップ(つくば) バックナンバー

,

2000/6(34号) 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

-酸化物からのγ→α相変態-

供試材はFe-0.1C-0.3Si-1.5Mn-0.004N-0.01P(mass%)をベースとし、これに0.015Ti、0.05Sの両方または片方ずつを添加した3種類を真空溶解、熱延したものを用いた。レーザー顕微鏡観察はφ4.3mmx2mmの観察面を研磨し、高純度アルミナ坩堝に入れ、白金製試料ホルダーに乗せ赤外線イメージ炉に保持し、高純度Ar気流中で加熱して行った。用いたレーザー光はHe-Neレーザーである。

(本内容はT.Hanamura, H.Shibata, Y.Waseda, H.Nakajima, S.Torizuka, T.Takahashi and K. Nagai: ISIJ International,Vol.39(1999)1188.に掲載された。)

今春の学会では、1)超鉄鋼研究の4課題がいずれも学会の中心課題なってきていること2)主題を決めた企画討論会が学会の非常に重要な位置を占めるようになってきていること、その討論会が材料研究者に設計、施工などの研究者を巻き込んで持たれていること、そして非常に盛況であること3)原子・ナノレベルの解析に代表される新しい研究手法が精力的に開発・導入されていることなどが一段と定着してきていることを実感した。「何を研究するか」、「どういうふうに研究するか」、「どのように研究情報を発信し,交流するか」の方向がここに明確になっているように思われた。そして非常に勇気づけられたことは、これが私たち超鉄鋼研究が目指してきた方向であることである。以下に4分野の発表内容と反響を簡単にまとめた。

80キロ鋼:微細粒鋼の創製・材料特性、超狭開先溶接、レーザー溶接、溶接継手疲労などの広範な分野で発表を行った。微細粒鋼では材料特性が関心の中心になってきている。多方向加工、大クロスロール圧延などの当所の研究の今後の発展にも期待が高い。超狭開先溶接は実用化を視野に入れた展開が求められる段階に来た。レーザー溶接の着実な進展も進んでいるとの感触を得た。低Ms点溶材による継手疲労強度の研究は全国的な広がりを見せ、設計・施工研究者の関心も非常に高くなっている。

150キロ鋼:今回は遅れ破壊研究の成果を中心に発表した。水素脆化の研究は、鉄鋼協会、金属学会を合わせると3日間通しでセッションがあるというように盛況である。当所から遅れ破壊に強い理想組織モデルを提案した。今後の議論の出発点になると期待された。また、評価法に関しては他からも水素量基準の評価法の発表があり、ベクトルが揃ってきた。焼戻しマルテンサイト組織中のセメンタイトの結晶学的なキャラクタリゼーションに始めて成功した報告、昨秋に続くナノ力学特性解析も高い関心を集めた。

耐熱鋼:討論会、予告セッション、シンポジウムと耐熱鋼に関する研究は隆盛を極めている。当所からは、材料創製、溶接継手強度、クリープ強度機構などの発表を行った。炭素を含まないマルテンサイト鋼のクリープに関する発表は、今後のブレークスルーにつながると高い評価を受けた。溶接継手強度に関する討論会では、メカニズムから実機特性にわたる広範囲な情報交換と討論が産学官の研究者の間で行われ非常に有意義であった。また、耐熱鋼の研究にも原子レベル解析などが本格的に導入されてきたことも印象に残った。

耐食鋼:鉄鋼協会、金属学会、腐食防食協会などで発表した。鉄鋼材料と窒素に関する討論会が開かれ、窒素の添加法、含窒素鋼の耐食性・機械的性質,溶接技術と窒素鋼の全分野をカバーする討論が行われた。当所開発の加圧エレクトロスラグ溶解法で創製した高窒素鋼の高い耐食性に大きな関心が集まった。また、複合酸化物の安定性を視点にした低合金耐候性鋼の創製の指導原理の提案にも関心が寄せられた。表面技術協会、腐食防食協会ではpH顕微鏡による新しい腐食解析法などの紹介を行い好評であった。

,

2000/5(33号)

,

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

:

2000/2(30号)

,

2000/1(29号)

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)