[更新日'00/2/1]

平成12年2月号(通巻第30号)

目 次

東京工業大学 教授 松尾 孝

構造体化ステーション 黒沢 勝登志

東京工業大学 教授 松尾 孝

1.重厚長大企業(基盤企業)の現在と未来

昨秋、GEのウェルチ会長がテレビ番組で「製品が完成すれば、決断を速く、柔軟に対応して販売せよ」と語った。これには「価値ある巨大設備、大量の人的負荷、すなわち質の高い重厚長大さの投資により生まれた」という前半が割愛されていると読んだ。販売戦略のみを取り上げ、日本の不利を煽れるだけ煽るマスコミの軽薄短小さに呆れた。ところが、これを真に受けて、そのような戦略をとろうとする経営者がいる。日本沈没へ莫進するのか。

2.若者への期待

―コンピュータ教育による五感の低下―

大学生の五感は年々低下している。五感低下の原因はコンピュータへの執着とみた。確かに状態図を描く等、コンピュータの道具としての力は素晴らしい。しかし、コンピュータ化、デジタル化は概して手を汚さない学生を造る。手を汚してデータを求め、多くの誤りを認識して、五感が動き出すのではないか。学生のみを責めるのも片手落ちだ。教官の雑用はあまりにも多すぎる。学生と話を交わす時間がないのである。工学の高等教育には大きな人的負荷が必要だ。教育も重厚長大なのだ。

3.国研への期待

莫大な研究の蓄積と人材を投資できる企業が、また大学教育が日本に残存できるのか大いに疑問である。ところが国研は今それを具体化している。金材技研のフロンティア構造材料研究がそれだ。この巨大プロジェクトは、あたかも「21世紀を拓く研究が重厚長大な領域にもあるのだ」と胸を張っているように見える。よくぞ重厚長大な鋼の構造材料にフォーカシングしてくれた。21世紀は質の時代である。プロジェクトの一つのテーマである耐熱鋼の高強度化は、その中で最もロングスパンのテーマである。金材技研には膨大な長時間クリープデータがある。過去10年間でクリープひずみを測定することも加えた。質が一層高まっている。これらのデータに対する評価は、欧米では驚くほど高い。この力を将来は超合金や21世紀の耐熱合金、金属間化合物等にも向けて欲しい。大変な人的負荷を必要とする。これまで金材技研でクリープデータを採取された諸君の多くが私のいる研究室に内地留学された。彼らは重厚長大な経験の価値を十分に理解している。金材技研は人的にも大きな財産を持っているのだ。大いに期待したい。

2.TOPICS

新しい複合サイクル促進腐食試験方法の提案

−耐候性鋼の耐食性を実験室で評価し、大気腐食のメカニズムを探る−

構造体化ステーション 黒沢 勝登志

研究の目的

STX-21

における耐食鋼の研究は、その1つに海浜地域で使用可能な耐候性鋼の開発を目指している。耐候性鋼の耐食性評価には屋外暴露試験が確実な方法であるが、長時間を必要とするのが欠点である。このため、加速試験が必要とされているが、従来より広く用いられている複合サイクル腐食試験(CCT)方法では、耐候性鋼と炭素鋼の腐食量が等しくなり、しかも腐食減量と試験時間の関係が直線となって自然環境における耐候性鋼の特徴を示さない。

そこで、従来の CCT に洗浄装置を組み込んだ新しい複合サイクル腐食試験機を開発した。ここでは、炭素鋼と耐候性鋼を対象に、自然環境の腐食と相関性に優れた促進腐食試験方法を提案する。

洗浄行程を含む

CCT の有効性

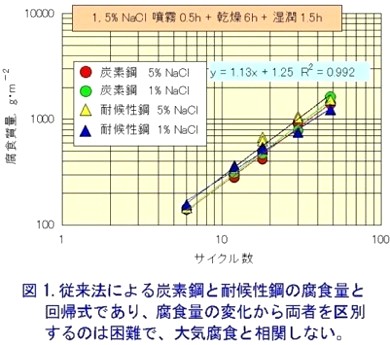

図1は、従来用いられている

CCT の結果であり、腐食減量と試験時間に y=AxBの関係が成り立つと仮定して求めた回帰式も示す。2種類の低合金鋼は腐食減量の経時変化がほとんど等しく、炭素鋼と耐候性鋼を区別することは困難であり、自然環境との相関性が劣ると結論される。

図2は、洗浄行程を新たに加えた場合の試験結果である。耐食性の異なる3種類の低合金鋼の腐食減量が明解に判別でき、自然環境の場合と順序が相関している。洗浄行程では、水が錆層中の

NaCl を洗い流して耐候性鋼に生じる錆層を安定化する方向に導いたものと推定される。実際、耐候性鋼で作られた建築物や橋梁などの雨水の降りかかる部分では緻密で安定な錆層が生成し、腐食速度は年とともに減少している。一方、雨水の降りかかりのない場所では、層状で粗雑な錆が生成し、腐食量が多い。この原因は、海塩粒子が蓄積するためであり、雨水は錆層に蓄積した塩分を洗い流す作用によって、安定錆の生成を容易にするためと考えられている。

今後、基礎的なデータを蓄積し標準化を目指すとともに、大気腐食の機構解明が期待される。

秋期学会に前後して、第5回の研究作業分科会が開催されました。前回の分科会以後、超鉄鋼材料研究にとって非常に重要な出来事が2つありました。1つは、平成11年6月に実施された中間評価です。2つ目は、金属材料技術研究所が平成13年4月から独立行政法人物質・材料研究機構となることが正式に決定されたことです。このために、新機構の中期計画策定作業の一環として、超鉄鋼材料研究の第2期計画も1年前倒しで策定することが必要になりました。私たちはこの夏以降、1)中間評価における指摘事項に沿う第1期後半の計画の見直しを行うとともに、2)第2期計画の策定作業を開始しました。

このような状況のもとに開催された今回の分科会では、当然のことながら、第1期の研究における達成目標、後半の計画の確認と討議、および第2期研究の進め方に関する討議が主な議題になりました。

課題間で第1期の進め方の力点の置き方、進捗状況に差があり、それを反映した議論になりましたが、「少なくとも第2期研究では形のある成果ができ上がること、そのためにユーザー側の動向を踏まえて用途を見据え、焦点を絞った展開が必要である」という結論は共通していたようです。これは、まさに中間評価においても指摘されたところでした。

以下に各分科会の討議内容の概要をまとめました。

1)80キロ鋼分科会

第1期後半から第2期にかけての課題は、多くの個別研究成果を総合化していくことであり、そのために超微細粒厚板製造技術の確立に最も重点をおくべきことが指摘された。また、今回の分科会ではユーザーサイドの設計技術者に話題提供をお願いしたが、成果の展開先の検討に有益であったと同時に、施工と材料に加えて設計との連携の重要性があらためて認識された。最後に、推進にあたって時間軸をさらに明確にすることを求められた。

2)150キロ鋼分科会

第1期後半計画、および第2期構想に関する資料を事前に送付して検討をお願いした。成果の形として、遅れ破壊あるいは疲労特性向上のための指導原理提示からさらに、物の提案まで行くこと。目標設定では、自動車などのユーザー側の動向を調べ、次々期部品とも言うべき高い目標をあえて設定すべきこと。遅れ破壊、疲労とも評価法の確立がきわめて重要であり、国研が主導的役割を果たすべきことなどの強い要望が出された。

3)耐熱鋼分科会

目標の高さを考えると、第1期は基礎的なシーズ創出や長時間クリープ強度低下機構の解明などに重点をおいた現在の進め方は、十分な成果も出ており、大きく路線変更することはない。しかし、このような国家プロジェクトでは指導原理の提示にとどまらず、具体的な材料の提示、工業化への道筋も示さなければいけない。というのが分科会の結論であった。技術的にはこの分科会が日本の耐熱鋼研究の中心的な議論の場になってきた。

4)耐食鋼分科会

今後の研究の進め方について、材料開発にあたっては、創製技術の大型化を指向する前提として材料用途の絞り込みが必要であること、および具体的な材料提案ではLCA的な発想を取り入れて欲しいこと、施工技術では主流技術のアーク溶接に力点をおくべきことなどが要望された。一方、評価法・判定法の確立は国研が主導し、その推進にあたってはISO提案までをも視野に入れて進めるように求められた。

最後になりましたが、ご多忙中のところ分科会にご出席いただき、熱心に討論いただきました委員の皆様に衷心より感謝申し上げます。

(高橋 稔彦)

|

構造体化ステーション第3ユニット紹介

構造体化第3ユニットでは、材料創製グループが手塩にかけて作り込んだ超鉄鋼を、その優れた特性を損なうことなく、高品質に溶接することを目的としています。レーザ溶接グループ、レーザ計測グループ、耐熱鋼溶接グループに分かれ、それぞれのグループがお互いに刺激しあいながら研究を進めています。 構造体化第3ユニットでは、材料創製グループが手塩にかけて作り込んだ超鉄鋼を、その優れた特性を損なうことなく、高品質に溶接することを目的としています。レーザ溶接グループ、レーザ計測グループ、耐熱鋼溶接グループに分かれ、それぞれのグループがお互いに刺激しあいながら研究を進めています。レーザ溶接グループでは、本年度20kWCO2レーザ溶接機を導入し、まずは微細粒鋼を対象として、20mmを越える厚板の高品質溶接を目指しています。塚本進(ユニットリーダー)の陣頭指揮のもと、レーザ溶接機がいよいよ稼働を開始し、期待、新しい発見、失敗、トラブルと一喜一憂の毎日です。長年塚本と一緒にレーザ研究を支えてきた浅井義一(高度技術専門官)は、装置の維持管理を担当しています。実験の時この人ほど頼りになる人はなく、レーザ溶接グループを影から支える重要な人物です。一番の遠距離通勤者ながら最も朝早くから仕事を始めます。今年4月から当グループに合流した鋳物屋の荒金吾郎(研究員)は、新しいレーザ溶接装置の責任者であると共に、レーザ溶接部のメタラジーと継手の特性評価を担当します。バイクと酒を愛するナイスガイです。F1大好き人間の川口勲(構造材料特別研究員)は、今年5月に当グループにやってきました。カーキチの鎌田智之(茨城大学M2)と共に、欠陥のない高品質な継手を作るために、いかに装置をうまく操縦するかを必死になって研究しています。やはり茨城大学からやってきた田中啓道(茨城大学M1)は、溶接欠陥の発生原因を探るため、巨体を揺すりながら、細長いキーホール内部の現象を解析しています。 レーザ計測グループでは、村松由樹(主任研究官)がレーザスペックル法により溶接部の局所的なひずみをin-situで計測しています。溶融金属が凝固した直後から、溶接部の任意の位置でひずみ計測が可能になりました。これを高温割れの研究や、残留応力の推定に展開するため、浅井と朝一番を競って、仕事に打ち込んでいます。 耐熱鋼溶接グループでは、溶接継手寿命低下の原因となる憎きTypeIVクラックの機構解明と防止に勢力を注いでいます。ベテランの衣川純一(主任研究官)は、有限要素法により継手の寿命予測シミュレーションを長年に渡って行ってきており、最近では、データフリーウェイ構想のもと、インターネットでプログラムを公開すべく努力をしています。6月に長崎からやってきた松井正数(構造材料特別研究員)は、TypeIVクラックと真正面から対決すべく、毎晩遅くまで実験室をエネルギッシュに走り回っています。 第3ユニットは今年度から随分と若い人が増えました。当然未婚者が多く、Weldingの成功はWeddingにつながると確信し、日夜仕事に励んでいます。 (塚本 進) |

前号からの主な出来事 |

|

H12.1.12/13 12.19.- |

第4回超鉄鋼ワークショップ開催(公開) 筑波研究情報セミナーご来所 |

今後の予定 |

|

H12.2.- 12.2.- |

第11回企画調整委員会開催 平成12年度研究予算執行計画作成 |

バックナンバー: 2000/1(29号)

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp