[更新日'99/6/1]

平成11年6月号(通巻第22号)

目 次

三菱重工業㈱ 長崎研究所長 竹田 頼正

材料創製ステーション 井上 忠信

1.金属は生きている

三菱重工業㈱ 長崎研究所長 竹田 頼正

10数年前に機械工学が専門の上司に鋼の溶接部の熱処理について説明しましたところ、「材料は生きているんですね」と言われ、なるほどなと思ったことがあります。また、超高温蒸気タービン用の12クロムロータ材の開発において、下3桁%の微量成分のわずかな変化で大きく強度が変化したとき、設計部門の人が実験の間違いではないかと指摘されるくらいに、驚かれました。

我々材料屋にとっては当然のことですが、それ以来このような感覚を大切に研究を進めてきたような気がします。

平成9年に、フロンティア構造材料研究センターのフロンティア研究推進委員を仰せつかった際いただいた金材技研の紹介資料の冒頭に「金属は生きている」という標語を見つけ、この感覚は材料研究者、技術者にとって、共通のものであり、非常に重要なことではないかと改めて認識しました。

私が、学生の頃、冶金学は、錬金術またはそれをやっと抜け出した段階ではないかと言われる人もいました。現在ではコンピュータの発達により材料計算科学も進歩し、また金材技研に導入されている最新の分析機器からも分かるように、観察、解析はマクロから原子レベルまで格段にその精度も上がり、物理・化学のアプローチも多く導入され、科学的金属学は大きく進展しました。

しかしながら、生命科学のDNA等の研究が、生き物としての生物学に非常に大きいダイナミズムを与えたようには、科学的金属学は、未だ生きている金属に大きな効果をもたらしてはいないようです。また一方において、材料分野そのものも、錬金術時代、または古典的金属学時代に持っていた生き生きした感覚が希薄になってきたような気がします。

現在、「金属は生きている」を掲げ、ミクロからマクロ、物性から製造プロセスと材料を総合的にとらえることを基本理念とされる金材技研において、外部の多様な人材も加え、金属の基本であり、産業上もインパクトの大きい鉄鋼材料について、新世紀構造材料プロジェクトが強く押し進められています。

上に述べた観点から、このプロジェクトが国内外の生き生きとした材料研究の進展と同時に、材料技術の次世代を担う若人に魅力あるものとすることに大きく貢献するものと期待しています。

2.TOPICS

平面ひずみ強圧縮加工で生じる塑性ひずみと結晶粒径

-結晶粒微細化のメカニズム解明を目指して-

材料創製ステーション 井上 忠信

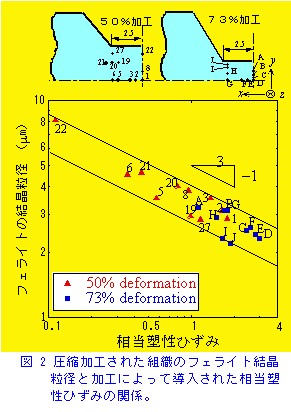

上式の切片Aや指数λは材料や加工熱処理条件に依存することが考えられる。今後,前述した支配因子に対するAやλの変化を検討し,結晶粒微細化の最適条件を見出し,そのメカニズムを解明する。また、均一なひずみを導入できる加工法を提案する予定である。

圧縮加工で導入される試料内のひずみ不均一性

現在"結晶粒微細化"は、鉄鋼材料の強度向上への道先案内となっている。本プロジェクトでは、強加工-制御冷却により1μm相当の微細なフェライト-パーライト組織を得ている。得られるフェライト結晶粒の大きさの支配因子としては、相変態前の初期オーステナイト結晶粒径、加工量(ひずみ)とそのときのひずみ速度および温度、そして冷却速度などが挙げられる。特に、加工によって試料中に導入されるひずみが大きいほどフェライト結晶粒は微細になると言われている。

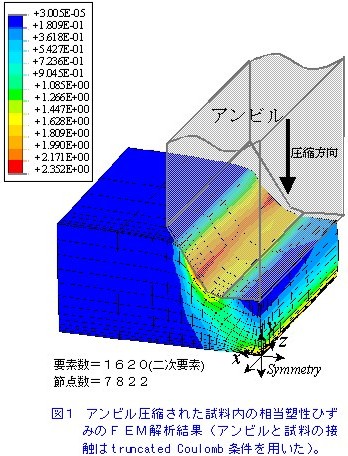

本研究で用いている平面ひずみ圧縮加工シミュレータでは、大きなひずみを試料内に導入できるが、ひずみは均一ではない。また、加工後の組織を観察すると結晶粒径は試料内の場所によって異なっている。これは加工によって導入されたひずみの不均一性に起因すると思われるが、試料内のひずみ分布を実験的に決定することは困難である。そこで、汎用有限要素コードABAQUSを用いて圧縮加工によって導入される試料内のひずみを3次元解析した。図1は試料がアンビルによって50%圧縮加工(12→6mm)された場合の相当塑性ひずみのコンピューターマップであり、試料内にひずみの分布があるのがわかる。

ひずみと結晶粒径の関係

図2に、加工後の組織写真から得られた各計測点でのフェライト結晶粒径dαとFEMによって解析された相当塑性ひずみεeq(p)の関係を示す。両者は比較的狭い帯状領域の中に収まり、次式の関係を持つ![]()

![]()

フロンティア構造材料研究センターは、今年の1月から5月までに、鉄鋼協会・金属学会をはじめとして、溶接学会、腐食防食協会などで発表を行い、またこの夏には、機械学会に発表を予定しており、発表件数は100件を超える予定である。プロジェクトがスタートして2年が経過して、設備導入など実験環境の整備に1年を要した課題も順調に進捗し始めた結果、発表案件も超鉄鋼研究の全体に及ぶようになった。以下に、課題ごとに主な発表の内容と反響を紹介する。

全体的に、「超鉄鋼研究」に対する理解が深まり、期待が高まってきていることが強く感じられました。ご期待に沿うべく、研究の深化と加速を図っていかなければならないと気持ちを新たにしました。一層のご指導・ご支援をお願いいたします。

(高橋 稔彦)

1.80キロ鋼

鉄鋼協会では、微細粒鋼に関する討論会やセッションが定着しつつあり、いずれも多くの関心を集めた。溝ロール圧延の手法によってフルサイズのシャルピー試験が可能な大きさの微細粒鋼サンプルの創製に成功し、はじめて強度と靱性のデータを報告した。粒径0.93μmで700MPa級の強度の超微細粒鋼は、液体窒素温度でも完全には脆性破壊しないという結果は、微細粒鋼の大きな可能性を示すものとして高く評価された。

溶接学会では、微細粒鋼の溶接模擬試験に関するはじめての報告、低マルテンサイト変態点型溶接材料を実サイズ箱断面の角溶接に適用し好結果を得たという報告に多くの注目が集まった。また、レーザー溶接の討論会にも発表し、活発な議論をいただいた。

2.150キロ超級鋼

鉄鋼協会と金属学会で、遅れ破壊研究及び150キロ超級鋼のベース組織のマルテンサイト鋼のナノスケールキャラクタリゼーションの成果を中心に報告した。疲労研究に関しては、ばね協会、機械学会でこれから報告する予定である。遅れ破壊研究のセッションは、当センターからの連報6件のみで構成されていたが、会場いっぱいの聴衆であった。粒界炭化物の析出状態を制御した新マルテンサイト組織の創製に成功し、この組織が優れた遅れ破壊特性を示すことを確認したこと、及びAFM利用の解析機器によってマルテンサイト組織とその強化機構に新しい知見を得たことなどを報告し、大きな関心を呼んだ。ナノ硬さは金属学会に専門のセッションができたように、その利用に関心が高まってきている。

3.耐熱鋼

鉄鋼協会と金属学会に、クリ-プ変形機構、寿命予測、水蒸気酸化など合わせて14件の発表を行った。鉄鋼協会の予告セッション「フェライト系耐熱鋼の合金設計、合金開発と損傷評価」の発表件数は29件に達し、盛況であった。その内容もクリ-プを主に寿命予測や水蒸気酸化と広がりを見せ、超々臨界圧火力発電用材料の研究が総合的に推進される段階に来たことを伺わせた。大学からも基礎研究の成果が報告され、産学官がその役割に応じて研究を活発に展開し、オ-ルジャパン的な研究集団が形成されつつあることを強く感じた。当所からの報告はいずれも好評であったが、中でも今焦点となっているクリ-プ変形挙動に基づいた研究では、実験の精密さ、考察の深さなどが高く評価された。

4.耐食鋼

耐海水鋼、低合金海浜耐候性鋼および耐食溶射被覆の研究成果を、鉄鋼協会、金属学会、腐食防食協会、溶接学会で発表した。耐海水ステンレス鋼では、高清浄度化と高窒素化の組み合わせによって顕著にすき間腐食性が向上することを報告したが、この分野の近年の関心の高まりを反映して非常に多くの質問が寄せられた。耐候性鋼では、海浜環境における耐食性に及ぼす合金元素の効果を中心に報告したが、2次元電位ーph図による鉄さびの安定性の予測、さび層のTEM観察用試料作成へのFIB利用など、この分野のブレークスルーを可能にする新しい研究手法に高い評価が寄せられた。ハステロイCの高速フレーム溶射による被膜が優れた特性を示すという報告も関心を集めた。

材料創製第2ユニット紹介

材料創製第2ユニットは、職員3名、外来研究員4名、アルバイト2名で構成され、地球に優しい次世代高効率発電プラントの実現を旗印に、新しい耐熱鋼の創製を目指した研究活動を展開しています。 材料創製第2ユニットは、職員3名、外来研究員4名、アルバイト2名で構成され、地球に優しい次世代高効率発電プラントの実現を旗印に、新しい耐熱鋼の創製を目指した研究活動を展開しています。現在開発されている高Crフェライト系耐熱鋼は、600℃を越える高温環境ではクリープ強度・耐酸化性などが不十分で、さらなる高性能化が必要です。とりわけ既存の強化機構だけでは目標蒸気条件650℃、350気圧の達成は困難と考えられています。我々は耐熱鋼のクリープ変形に伴う組織変化に着目し、クリープ変形機構を明らかにして新たな強化法を探索することと、組織変化を加速して評価する手法を開発することで効率的な材料開発を目指しています。 五十嵐正晃(ユニットリーダー;職員)は出身母体である鉄鋼業の不振に心を痛めつつも、水を得た魚の如く研究に没頭しています。耐熱鋼のマルテンサイト変態に伴う組織形成過程とクリープ特性との関連究明に異常なまでの情熱を傾けており、新たな強化法発見を信じて日々思索を巡らせます。 宗木政一(職員)は強靱鋼の開発30年の経験と職人気質の頑固さを生かし、誰も想像しなかったCフリー新マルテンサイト鋼誕生の夢を追いかけています。毎年受け入れている千葉工業大学からの研究実習生(4年)糸永勝悟の指導も彼の重要な責務ですが、『試験機を眠らせるな』を合い言葉に、研究補助業務全般のエキスパートとして全幅の信頼を置ける石塚寿子・守岩若子(アルバイト)の強力な援護も得て、実験に明け暮れる毎日です。 木村一弘(職員)はその大きな体と温厚な人柄から金材技研で最も包容力ある人物として国際的にも認知されていますが、九島秀昭(職員、評価ステーション第3ユニット)、東京工業大学大学院の金材技研連携講座に所属する鈴木健太(修士課程2年)及び関和宏(同1年)と共に、耐熱鋼の長時間使用に伴う材質劣化機構の解明に取り組み、それを基に長時間クリープ強度を短時間で加速評価する手法を開発し、さらには材質劣化を抑制した新しい高強度耐熱鋼の開発にまで野望を広げています。 チェコ共和国出身のJosef Nemecは昨年8月から当研究室に滞在するSTAフェローで、高Crフェライト系耐熱鋼について、超長時間クリープ強度特性である基底クリープ強度の支配因子の究明に取り組んでいます。純朴な好青年は、学生達には良き語学教師でもあり、みんなの人気者です。 最高の環境と最新鋭の解析機器、そして相互に活発な意見交換ができる研究室、それが第2ユニットです。毎年新しい学生と出会える楽しみも魅力ですね。我々の成果にご期待下さい。 【最近の主な研究成果】 1. 耐熱鋼の新しい析出強化相(FePd基L1o型規則相)を発見('98鉄鋼秋季講演大会) 2. Cフリー新マルテンサイト鋼で均一クリープ変形の可能性('99鉄鋼春期講演大会) 3. クリープ変形解析により長時間の強度低下を短時間で予測(STX-21ニュース第16号) (五十嵐 正晃) |

前号からの主な出来事 |

|

H11.5. - 11.5.20 11.5.21 |

第4回スパイラル研究作業分科会開催 (耐熱鋼:5.10, 80キロ:5.11, 150キロ:5.12, 耐食鋼:5.14) 日独セミナードイツ訪問団ご来所 第3回研究推進委員会開催 |

今後の予定 |

|

H11.6. - 11.9. - 11.10. - 12.1. - |

超鉄鋼材料研究中間評価委員会開催

第9回企画調整委員会開催 第5回スパイラル研究作業分科会開催 第4回超鉄鋼ワークショップ開催

|

バックナンバー:1999/5(21号) 1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp