[更新日'99/10/1]

平成11年10月号(通巻第26号)

目 次

東京大学 教授 柴田 浩司

物性解析研究部 村山 光宏 宝野 和博

評価ステーション 九津見 啓之

東京大学 教授 柴田 浩司

私は、STX-21プロジェクトを21世紀の材料研究がそうでなければならない姿を目指した価値の高い挑戦であると考えている。したがって、当然大きな困難が伴うことも理解している積もりであるが、是非うまくいって欲しいという期待も大きい。期待が大きいだけにこのプロジェクトに対する手前勝手な理解になってしまうことを恐れずに、思っていることを述べさせていただく。強度2倍・寿命2倍というこのプロジェクトのキャッチフレーズについてであるが、その目標は単に強度が2倍あるいは寿命が2倍の材料を見出すことではない。基礎的な研究も行いつつ、実用に耐える材料の開発を目指しているのだから、このプロジェクトで生み出される材料は、当然、靭性や溶接性など加工や使用の際に必要な特性も兼ね備えていなければならない。コストもかかりすぎてはいけない。これだけ考えても大変な挑戦である。しかし、私が最も感心もし期待もしているのは、とりわけ80kgf/mm2級鋼開発のグループにおいて、環境負荷の大きな合金元素を使わないという大胆な条件を自ら課していることである。そもそも、金属材料技術研究所は、従来からいわゆるエコマテリアルの必要性を主張し、中心となってその研究を進めてきている。したがって、地球環境への負荷が小さな材料の開発を目指すことは当然であると言えばそうなのだが、この条件は目標実現をますます難しいものにしていることは事実であろう。しかし、私は、こうした地球環境問題を正面から考慮した材料開発研究こそ、新世紀の材料開発研究でなければならないと考えている。その理由は、地球環境問題が、考え得るあらゆる手段を用いて我々1人1人が環境負荷低減に努力しなくてはならないところまで来ていると考えるからである。ただそれだけでなく、私は、強度、靭性、溶接性などの特性、コストに加えて、環境負荷が小さいことを材料開発の目標の中に加えることによって、困難ではあるが新たな材料学的課題が多く生まれ材料研究が活性化する可能性があると考えているからでもある。鉄鋼協会の講演大会でここのところ連続して開催されているこのプロジェクト関連の討論会やセッション、あるいはSTX-21プロジェクトのワークショップに、毎回非常に多くの者が参加して、熱気にあふれた議論が行われていることも、その1つの現れではなかろうかと思われるのであるがどうであろうか。

2.TOPICS

窒素添加ステンレス鋼のAPFIM分析

-窒素添加による疲労特性向上のメカニズムを解明する-

物性解析研究部 村山 光宏 宝野 和博

N添加によるステンレス鋼の疲労特性向上

窒素を添加することによって疲労亀裂進展特性および低サイクル疲労特性が共に向上したオーステナイト系ステンレス鋼について、低サイクル疲労試験後の破断片の微細組織解析を行い、窒素添加による特性向上メカニズムの解明を行った。従来の手法では軽元素の検出、定量解析が困難なことから、オーステナイト系ステンレス鋼の窒素添加による転位組織の変化と疲労特性向上のメカニズムは完全に解明されていない。APFIMは高い空間分解能および質量分解能を持っており、さらに検出効率に質量依存性が無いことから窒素、酸素などの軽元素分析に有効な手法である。そこで我々はAPFIMおよびTEMを相補的に用いることで、オーステナイト系ステンレス鋼中における窒素の分布状態および微細組織の変化と疲労特性向上のメカニズムについて検討し、新たな知見を得た。

APFIMによる微細組織解析

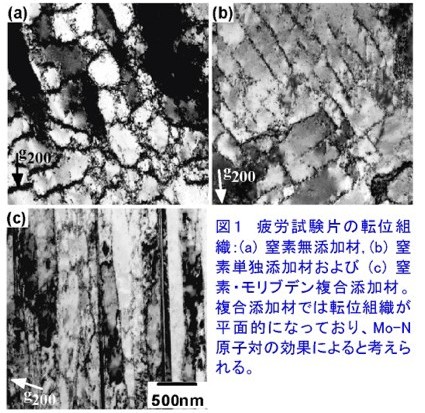

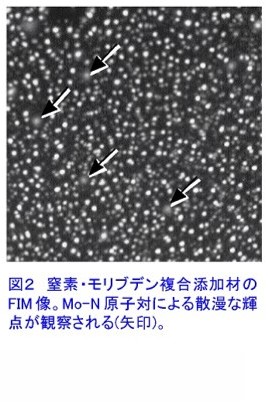

図1に窒素無添加材、窒素単独添加材および窒素-モリブデン複合添加材の微細組織を示す。疲労試験後の材料の転位組織は窒素無添加材では典型的なセル構造(a)であり、窒素単独添加材(b)においても部分的なセル構造が見られる。一方、複合添加材(c)では平面的な転位配列になっていることがわかる。また、図2に複合添加材の電界イオン顕微鏡(FIM)像を示すが、複合添加材でのみ散漫な輝点(矢印)が観察された。1次元および3次元アトムプローブによる分析結果から、複合添加材ではMo-N原子対が形成されていることが明らかとなった。すなわち、FIM像に見られる散漫な輝点はMo-N

原子対であり、さらにこれは材料中に均一に分布し窒化物等の析出物に起因するものではないことが明らかとなった。そこで、転位組織の変化と疲労試験の結果を併せて考えると、Mo-N

原子対が転位となんらかの相互作用を持つことで転位組織が変化することから、窒素添加による疲労特性の向上に対しては従来考えられてきた窒素単独による効果よりもモリブデン・窒素の複合効果の方が大きいと考えられる。すなわちMo-N

原子対の形成がオーステナイト系ステンレス鋼の疲労特性に影響を与えている可能性が高いことがわかった。これらは窒素等の軽元素添加による特性向上のメカニズム解明における新たな知見であり、今後の高強度材料開発への応用が期待される。

3.TOPICS

650℃級フェライト系耐熱鋼の高温水蒸気酸化挙動

-添加元素と耐酸化性の関係を調査し、水蒸気酸化のメカニズムを探る-

評価ステーション 九津見 啓之

研究の目的

STX-21における耐熱鋼の研究は650℃級ボイラ用フェライト鋼の開発を目指している。この開発のための重要な課題の一つとして、材料の耐酸化性を向上させることがあげられる。そこで添加元素と耐酸化性の関係を詳細に調査し、水蒸気酸化のメカニズムの解析を行うことにより、より耐酸化性に優れた材料を開発することを目的として研究を進めている。

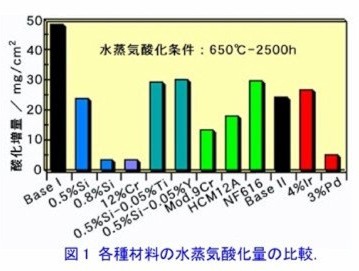

水蒸気酸化に及ぼす微量添加元素の効果

8.5Cr-0.15C-2W-0.2V-0.05Nb鋼(基準鋼Ⅰ)をベースとし、Cr、Si、Ti、Y、Al等の活性元素を単独または複合添加した材料、または9Cr-3.3W-0.08C-0.3Si-0.5Mn-0.2V-0.05Nb-0.005B-0.05N鋼(基準鋼Ⅱ)をベースとし、Ir、Pd等のオーステナイト生成元素を添加した材料を用いて水蒸気酸化試験を行った。また、これらの材料との比較のため、Mod.9Cr-1Mo鋼、HCM12A及びNF616等の既存鋼も同時に試験した。図1に各基準鋼と代表的な材料の650℃-2500時間の酸化増量を示した。Ti、Y、Alを単独で添加しても酸化増量には顕著な変化が見られないが、Siの添加に従って、または高Cr化によって耐酸化性が向上することが確認できた。また、0.5%Si添加材にTiまたはYを同時に添加した材料は大気酸化試験では優れた耐酸化性を示したが、水蒸気雰囲気ではあまり効果がない。むしろ高温下ではやや悪化する傾向が見られた。

一方、基準鋼ⅡにCoまたはIrを添加しても大きな差は認められないが1%以上のPdを添加することで耐酸化性が著しく向上した。また、700℃では4%Ir添加鋼にもやや耐酸化性向上の傾向が認められた。

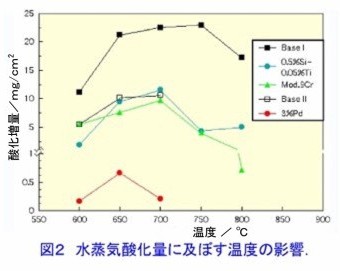

さらに図2にはいくつかの材料の温度による酸化増量変化を示した。Pd添加鋼、4%Ir添加鋼等は700℃でそれ以下の試験温度より酸化増量が減少した。その他の材料も750℃、800℃といった高温で酸化すると低温側よりも酸化増量が減少する傾向が見られた。これは高温になるとCr2O3

の安定度が増し、酸化の初期に薄く安定な保護性のあるCr-richの酸化被膜が形成されるためである。Cr

、Si、Pdなどの元素はこの現象をより低温側へシフトさせる効果があるものと考えられる。今後はこのような保護皮膜形成のメカニズムを詳細に調査し、より優れた耐酸化性を有する材料の開発を目指す。

人物紹介(12) センター発足後、フロンティア構造材料研究に参画するため産業界及び大学から当研究所に入所された方の感想と抱負を紹介いたします。

秋山

英二

秋山

英二

今年の6月に赴任致しました。遅れ破壊の要因となる水素の侵入特性の評価等、新しいテーマに、新しい環境で取り組む事となり、色々戸惑いもありますが、これまでの経験を活かし、そして新しく多くの事を学びつつ頑張っていきたいと思います。インタラクションスペースでの一服がてらのインフォーマルな(?)ディスカッション等の機会も活用し、専門の方々の御助言・お知恵を頂きながら励もうと思います。宜しくお願い致します。

(評価ステーション 第2ユニット 研究員 東北大学から)

小川

真

小川

真

6月にこちらに来て以来、ようやく研究所内のしくみ、人員、設備の一部がわかってきました。機械メーカーの研究所に勤務していた者にとっては、金属材料に関する研究にこれだけ多くの研究員が従事され、また設備が充実していることに驚かされました。今後、耐海水性高窒素ステンレス鋼の溶接技術を開発することを目標に研究を進めていきますが、溶接プロセス、材料組織などに関して多くの専門家からのアドバイスを得ながら、技術レベルの向上を図りたいと考えております。超鉄鋼材料開発プロジェクトに少しでも寄与できるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。

(構造体化ステーション 第2ユニット 構造材料特別研究員 三菱重工業(株)から)

第4回超鉄鋼ワ-クショップのプログラム決定

9月号でご案内しましたように、第4回の超鉄鋼ワ-クショップを「超鉄鋼材料:世界の研究動向と実現への展望」と題して、平成12年の1月12、13の両日にわたってつくばの国際会議場で開催します。このたび、プログラムが決まりましたのでお知らせいたします。

今回のワ-クショップは、国際セッションと国内セッションを並行して開きます。

国際セッションでは、鉄鋼材料研究の第1線で活躍されている内外の研究者による「世界の超鉄鋼材料研究の現状と今後の動向」についての講演と討論を行う予定です。

また、国内セッションでは、超鉄鋼研究のこの1年の進捗を踏まえ、今後の展開について議論を深めることにしております。皆様のご参加をお待ちしております。

プログラム

1月12日(水)

9:30-12:15 |

国際S基調講演 「世界の超鉄鋼研究の構想と現状」(司会:小玉俊明/金材技研) Lee Won-Pyo(韓国Posco)、Zuo Teiyong(中国 北京工業大)、佐藤彰(金材技研) |

12:45-14:45 |

ポスタ-セッション |

14:45-17:45 |

国際S1 「超々臨界圧発電プラント用フェライト系耐熱鋼の開発の現状」(松尾孝 /東京工大)、K.H.Mayer(独 GEC ALSTOM)、H.K.D.H.Bhadeshia(英 Cambridge Univ.)、福井寛(日立)、阿部富士雄(金材技研) 国内S1 80キロ鋼討論会「21世紀に向けた鋼構造物の展望と課題」(南二三吉 /阪大) 国内S2 耐食鋼討論会「超耐食をめざした表面改質技術」(柴田 俊夫/阪大) |

18:00- |

懇親会 |

1月13日(木) |

|

9:30-12:30 |

国際S2 「溶接構造物と接合技術の現状と将来」(百合岡信孝/新日鐵) R.E.Dolby(英 TWI)、三木千尋(東京工大)、志賀千晃(金材技研) 国内S3 150キロ鋼討論会「超高強度鋼の遅れ破壊特性の評価法」(櫛田隆弘 /住金、白神哲夫/NKK) 国内S4 耐熱鋼討論会「超々臨界圧発電プラントの長期間使用問題」(丸山公一 /東北大) |

13:30-17:30 |

国際S3 「新世紀のマルテンサイト鋼への期待」(柴田浩司/東大、丸山公一 /東北大)、G.Krauss(米 Colorad School of Mines)、H.K.D.H.Bhadeshia (英 Cambridge Univ.)、中島英治(九大)、津崎兼彰(金材技研)、大村孝仁 (金材技研) |

13:30-16:30 |

国際S4 「環境調和を目指した海洋構造物と耐食性研究」(柴田俊夫/阪大) R.M.Kain(米 LaQue Center for Corrosion)、村田朋美(新日鐵)、 小玉俊明(金材技研) |

前号からの主な出来事 |

|

H11.9.20 11.9.29 |

加藤科学審議官ご来所 第10回将来問題検討WG開催 |

今後の予定 |

|

H11.11. - 12. 1.12/13 |

第5回スパイラル研究作業分科会開催

第4回超鉄鋼ワークショップ開催(公開) |

バックナンバー: 1999/9(25号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp