[更新日'99/9/1]

平成11年9月号(通巻第25号)

目 次

住友金属工業(株)顧問 大谷 泰夫

構造体化ステーション 伊藤 礼輔

構造体化ステーション 野田 和彦

住友金属工業(株)顧問 大谷 泰夫

鉄鋼の構造材料は、材料体系、製造方法、適用構造物において幅広い分野を網羅している。従って、構造用鋼に新技術が導入できれば、その波及効果は極めて大きく、超鉄鋼材料(STX-21)プロジェクトに大きな期待がかかっている。その研究が進展するにつれて、新材料創製の可能性を強く感じる。このことは国内外における関心の高まりと、当該分野の研究が活発化してきたことからも伺い知ることができる。

最近の数々の成果の中で、先端技術により元素の挙動を解析するレベルには目を見張るものがある。原子レベルでの解析を基に、組織制御やマクロの材料特性の直接対応が理論的に究明され、材料の性質を自由に制御できる材料創製技術もあながち夢ではなかろう。鉄の起源から永く付き合ってきた元素の中で、炭素・窒素・酸素・水素及びその化合物は最も身近な資源であり、鉄の性能に大きく影響を及ぼす重要な元素である。炭素だけをみても固溶状態やセメンタイトの析出形態によっては組織と性質を支配するので、まだまだ新しい利用法がありそうである。更に、合金元素やマイクロアロイの選択は、これらの元素との相乗効果において最適化が進むと思われる。又、新材料は予期した性能以外の性質を示すかもしれない。例えば超微細粒鋼は強靭性だけでなく、第2相の形態制御によっては、疲労強度、延性、耐腐食ワレ、快削性等々の新機能を発現するかもしれないと成果を心待ちにするものである。

本プロジェクトの特徴は明確な目標設定とその実用化を目指す点にある。研究開発は或る時期に急に進展することはよく経験することである。STX-21ではアイディアを理論的・実験的に検証して進められている強みがある。基礎研究にとどまらず、新材料創製に向けて飛躍できる素地ができつつある。次の段階は、適用構造物の材料として安全に使用できるか否かの徹底的評価と、大型化への挑戦であろう。4つのテーマのうち高強度鋼は造り込みプロセス、耐熱鋼・耐食鋼は組成の最適化に主眼を置いて進められているようである。物造りの企業からはどのような製造プロセスが提案されるのか関心は大である。芽ばえる革新的技術を衆知を結集して育てたいものである。

プロジェクトが成功し、新しい研究開発システムの手本として評価されることを期待している。更に、ここから生まれた新材料が我国から世界に向けて発信できる国際標準材料となることを念願するものである。

2.TOPICS

超細粒鋼の構造体化を目指して

-フェライト粒径1μm未満の超細粒鋼HAZ特性の解明-

構造体化ステーション 伊藤 礼輔

研究の背景

STX-21ではフェライト粒径を1μm未満にすることによって高強度化された低炭素当量超細粒鋼の創製に成功している。これを溶接構造用鋼として適用する場合、溶接施工による構造体化が不可欠である。しかし、超細粒鋼のフェライト粒は溶接時の熱を受けることによって粗大化し、これに伴い軟化する(高強度化が損なわれる)。そのため溶接継手のHAZが軟化して継手強度の確保が難しい。本報告ではこの問題を打破するため、再結晶法で製造した1μm超細粒鋼及びγ-α変態法を利用した3μm細粒鋼を溶接施工して、そのHAZの硬度・組織を調べた結果を示し、今後の対策を述べる。

超細粒鋼溶接熱影響部の軟化

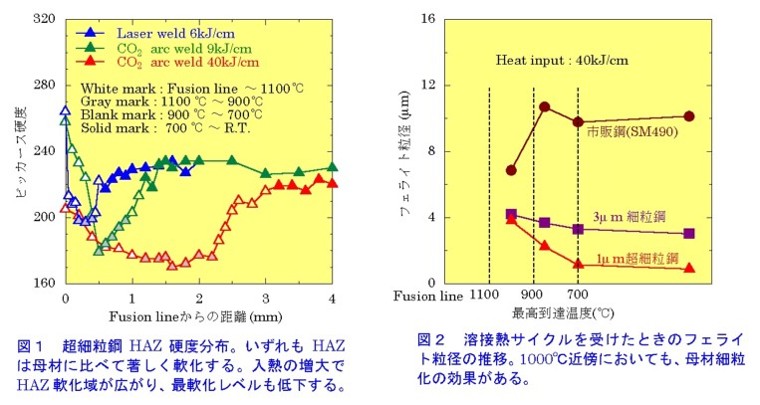

図1に溶接法・入熱別の超細粒鋼HAZの硬度分布を示す。この図でFusion

line(溶接金属とHAZの境界線)に近づくほど、より高温に加熱されている。この図から、いずれの入熱でも母材(溶接熱の影響を受けない箇所)に比べてHAZは著しく軟化することがわかる。そして、Gray

markで示す1000℃近傍がいずれの入熱でも最軟化し、入熱の増大でHAZ軟化域が広がり最軟化レベルも低下することがわかる。一方、Fusion

line近傍のHAZ硬度はフェライト粒粗大化の影響は受けず、母材の化学成分と溶接熱サイクルの影響を受ける。

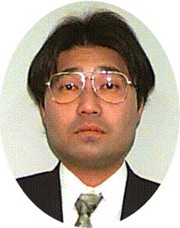

図2はフェライト粒径の異なる3種類の鋼が同一の溶接熱サイクル(図1の40kJ/cm相当)を受けたときのフェライト粒径の推移を示す。この結果から、最高到達温度900℃近傍までの熱サイクルを受けることによる超細粒鋼の粗粒化傾向は3μm細粒鋼、市販鋼(SM490)と類似の推移をたどり、徐々に粗大化しており、700℃以下における局所的な異常な結晶の粗大化兆候も見られなかった。そして最高到達温度1000℃近傍においても、超細粒鋼は他の2鋼よりもフェライト粒は細かく、母材を細粒化した効果がある。しかし、超細粒鋼のフェライト粒径は4μm程度にまで粗大化されて、これに伴い軟化域が形成される。

今後、最高到達温度1000℃近傍におけるフェライト粒粗大化抑制及びフェライト相以外の第二相を溶接施工中に析出させることを目的に元素の添加を行うことで軟化レベル及び幅の抑制を検討したい。

3.TOPICS

低合金鋼のさび層のイオン選択透過性

-さび層の物性評価からの低合金耐食鋼開発を目指して-

構造体化ステーション 野田 和彦

海浜環境で利用可能な低合金耐食鋼

耐候性鋼は表面に生成したさび膜により、腐食の進行が抑制されるといわれている。ところが、耐候性鋼であっても海浜環境においてはその厳しい腐食環境下において腐食が進行する。このため、海浜環境で使用可能な耐候性鋼の開発が急務であり、しかも、省資源化の観点から低合金耐候性鋼の開発が望まれている。本研究では膜電位測定によりさび膜中のイオン透過性を評価し、さび層中のイオン選択透過性におよぼす合金元素の影響について報告する。

膜電位測定による耐食性評価

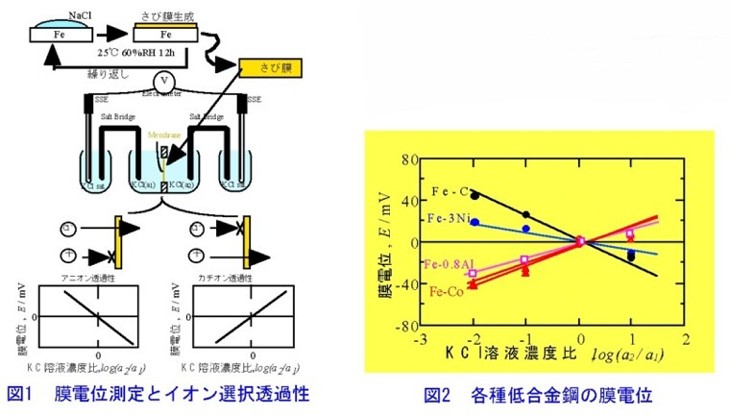

図1に示すようにまず低合金鋼の薄膜を腐食させて全体がさびから成る薄膜を作製した。このさび膜の両面が異なる濃度のKCl溶液に接するよう挟み込み、膜電位測定を行った。測定に用いたKCl溶液の濃度は、片側の溶液濃度(a1)を固定し、もう一方(a2)を種々の濃度範囲に変化させた。膜を隔てて2液の間に発生する電圧(膜電位)を測定した。求める膜電位Vmembraneは、カチオン、アニオンの膜中の輸率をそれぞれt+,t-とすると式(1)で表される。

Vmembrane = -(t+-t-)(RT/F)ln(a2/a1)

= (1-2 t+)(RT/F)ln(a2/a1)(1)

ここでRは気体定数、Tは温度、Fはファラデー定数である。各種の鋼に生成したさび膜について、

KCl溶液濃度の比に対してプロットし、さび膜中のイオン選択透過性について検討した。図1にアニオン透過性、カチオン透過性の場合の結果を模式的に示すが、アニオン透過性ではCl-などのアニオンがさび膜を容易に透過し、KCl溶液濃度比が大きいほど膜電位は卑な電位となる。カチオン透過性ではアニオンの透過を抑制し、KCl溶液濃度比が大きいほど膜電位は貴となる。

イオン選択透過性におよぼす合金元素の影響

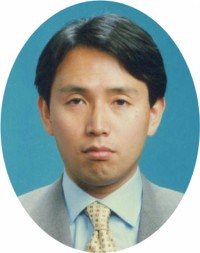

図2に測定溶液濃度比に対する膜電位測定の結果を示す。炭素鋼のさび層はアニオン選択透過性である。さび膜を通してCl-イオンが下地金属まで容易に移動でき、腐食を促進することがわかった。一方CoおよびAl添加鋼のさび膜はカチオン選択透過性であり、Cl-イオンの侵入を遮断し腐食を抑制することがわかった。

Ni添加鋼の腐食速度が炭素鋼に比べ充分に低い原因は、さび膜のイオン選択透過性以外にあることが分かったが、その詳細は検討中である。イオン選択透過性を評価することで合金元素添加の腐食速度におよぼす影響を見いだすばかりか、腐食抑制機構を定める指針を得ることができた。

人物紹介(11) センター発足後、フロンティア構造材料研究に参画するため産業界及び大学から当研究所に入所された方の感想と抱負を紹介いたします。

阪下

真司

阪下

真司

本年6月より1500MPa超級高強度鋼TFに配属され、高強度鋼の遅れ破壊の根本原因と考えられている鋼中への水素侵入に関する研究を分担しています。各分野を代表する著名な方々に囲まれて研究できることなど、非常に恵まれた研究環境にあり、このようなチャンスを与えていただいたことに感謝しています。『超鉄鋼』研究に貢献することに粉骨砕身し、金材技研ならではの知識・技術を身につけたいと思っています。

(評価ステーション 第2ユニット 構造材料特別研究員 (株)神戸製鋼所から)

沢井

達明

本年5月に赴任してきました。プロジェクト第1期後半での活動ということで、責任を強く感じています。これまでの多くの成果の活用を含め、基礎研究の完成に貢献していきたいと考えています。とは言え、まだまだ勉強不足の点が多々あり、しっかり努力を続けていく必要も感じています。会社ではエネルギープラント機器の研究をしていましたが、プロジェクトでは1500MPa超級鋼を対象とすることになり、考える製品分野が広がりました。鉄鋼材料は機械産業の基本であり、プロジェクトでブレイクスルーすることで、自分のブレイクスルーも見つけられるのではないかと思っています。

(材料創製ステーション 第4ユニット 構造材料特別研究員 川崎重工業(株)から)

篠原

英毅

フロンティア構造材料研究センターでは、自由な雰囲気で、皆伸び伸びと研究していると感じました。計算機シミュレーションを担当します。当面は溶接継手の有限要素解析を行う予定です。スポーツ、レクリエーションも盛んに行われているようですので、まずは、できるだけ顔を出して私の顔と名前を覚えてもらえるようにしたいと思います。何か面白いことがあったら気軽に声をかけて下さい。

(材料創製ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 (株)日立製作所から)

「第4回超鉄鋼ワークショップ」ポスタープレゼンテーションの一般参加

当研究所では、来年1月12日(水)、13(木)に標記ワークショップを開催し、初日の午後にポスタープレゼンテーションを行います。今回のワークショップは国際ワークショップと同時に開催することに特徴があります。この機会に鉄鋼材料に関するご自身の研究あるいは提案などをご発表いただきたく、広く参加者の募集を行います。募集対象の研究分野は、①溶接構造用800MPa鋼(微細粒創製技術、溶接技術、継手特性)②高強度1500MPa鋼(遅れ破壊、疲労、高強度ワイヤー等)

③高強度耐熱鋼(クリープ、フェライト系、オーステナイト系)④耐候性鋼、耐海水鋼(フェライト、ステンレス、溶射)で、募集締切りは9月10日です。詳細につきましては、金属材料技術研究所ホームページ(http://www.nrim.go.jp/)の最新情報をご覧ください。

前号からの主な出来事 |

|

H11.8. 3 11.8.25 |

第4回建設材料連絡会開催 第9回企画調整委員会開催 |

今後の予定 |

|

H11.11. - 12. 1.12/13 |

第5回スパイラル研究作業分科会開催

第4回超鉄鋼ワークショップ開催(公開) |

バックナンバー: 1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp