[更新日'99/12/1]

平成11年12月号(通巻第28号)

目 次

川崎製鉄㈱ 技術研究所長 藤井 徹也

材料創製ステーション 宗木 政一

川崎製鉄㈱ 技術研究所長 藤井 徹也

STX-21プロジェクトでは、鉄鋼材料の実用強度の二倍化、構造体寿命の二倍化といった明快な目標を設定し、平成9年度より産官学の英知を結集した研究開発が進展中である。鉄鋼業界にとっても誠に頼もしく、その成果が大いに期待されている。この目標が達成されると、近視眼的な単純計算では当分野の鉄鋼材料の需要が四分の一と、大幅に減少することとなる。しかし、別の発想をすると、従来と同一性能の鉄鋼製構造体の材料コストが四分の一になることから新規な鉄鋼需要の拡大に大きく貢献することが期待される。また同様に、炭酸ガス発生量が四分の一になることから、地球環境問題への対応の点でも重要なプロジェクトである。

従来の大部分の研究開発では、生産性や製品の特性値の20%の向上など、目標値を10%単位で設定することが多く、この場合には、従来技術の改善や改良、部分的な新技術の導入など、従来技術の延長線上での研究開発が主体となる。成功確率が高く、着実な進展が見込めるものの、発想の転換や飛躍などによる大幅な発展は望み難い。従来の研究開発を否定するつもりはないが、今回のSTX-21プロジェクトでは、二倍化といった大飛躍を要する目標値を設定しているところに特長がある。

一般に、この様な大幅向上の目標値が設定されると、従来技術の延長線上の思考では達成が不可能であり、開発担当者にとっては困難ではあるが当技術分野の常識や既成概念を越えた発想が要求される。

従来、製鉄のプロセス開発分野では、例えば、平炉から転炉への転換や、バッチ焼鈍工程の連続焼鈍化などにおいて、新しい発想に基づいて数倍以上の生産性の向上が図られた。転炉の場合には純酸素ガスの超音速ジェットの活用が、連続焼鈍では熱処理工程に関するメタラジーの基礎研究成果に立脚した大胆な新しい発想が開発の成功のキーポイントとなった。今回のプロジェクトにおいても、研究者の自由闊達な発想と提言に大いに期待したい。

STX-21プロジェクトは、原子レヴェルでの解析、評価に基ずく基礎研究と結晶粒径がサブミクロンといった超微細組織の活用に加え、構造体としての特性向上を図る溶接技術や耐食性材料開発など多技に亘る。産官学の英知を結集して、我が国の鉄鋼業への貢献のみならず、来るべき21世紀の地球環境問題の解決に向かった成果が期待される。

2.TOPICS

650℃級フェライト系耐熱鋼の開発

-炭素無添加新合金によるクリープ特性向上に挑戦-

材料創製ステーション 宗木 政一

研究の概要

650℃, 350気圧の超々臨界圧発電プラントの実現に向けたフェライト系耐熱鋼の研究が盛んに行われている。本研究では、クリープ変形中に炭化物が複雑な組織変化を示す従来鋼と異なる炭素無添加Fe-Ni-Co系マルテンサイト合金に着目した。金属間化合物のみの析出により強化を図った炭素無添加(Cフリー)マルテンサイト合金は、従来の高Crフェライト鋼と異なり、クリープ試験中に不均一変形が起こりにくく、高温高圧下におけるクリープ特性向上に有望であることを明らかにした。

新合金のクリープ特性

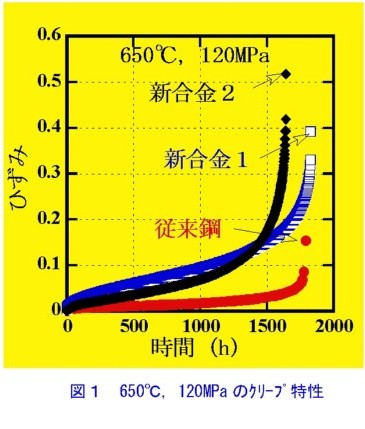

図1は、650℃で120MPaのクリープ試験結果を従来鋼と比較して示した。650℃の場合、破断に至るまでのクリープ変形挙動が従来鋼と新合金とで大きく異なる。すなわち、従来鋼と比べ新合金では二次クリープ域における変形量が大きい。破断時間は、従来鋼と新合金で約1600~1800時間の同程度を示した。

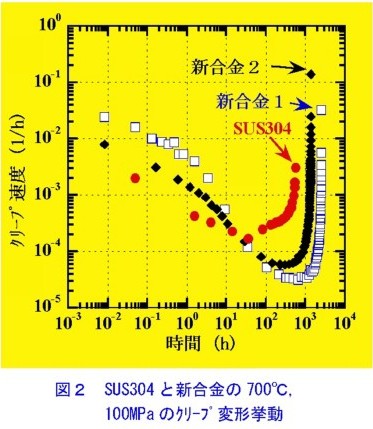

しかしながら700℃のクリープ試験結果では、従来鋼がごく短時間(14時間)で破断しているのに対し、新合金は何れも破断寿命が40~50倍に達し、画期的なクリープ特性の向上が認められた。図2は、オーステナイト系材料のSUS304鋼と新合金の700℃,

100MPaのクリープ変形挙動を比較したものである。新合金は、SUS304と比べ初期クリープ速度は大きいが、遷移クリープ域が長時間まで持続し、最小クリープ速度が小さく、またその到達時間も長時間側に移行し、最終的に破断に至る時間も3~4倍に伸びている。現在、更に低応力、長時間のデータを取得中であるが、大幅なクリープ特性の向上が期待される。

平成12年1月12日(水)、13日(木)の両日にわたって、つくば国際会議場で開催します第4回超鉄鋼ワークショップのプログラムをご案内します。

内外の研究者17名による講演と討論の国際セッションと、ポスター発表、鉄鋼材料の使用者と製造者サイドの研究者・技術者による討論会の国内セッションとで構成しました。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

平成12年1月12日(水)

9:30~12:15 基調講演:「世界の超鉄鋼研究の構想と現状」

| 司会:小玉俊明/金材技研、講演:翁宇慶/中国 中国金属学会、李元杓/韓国 浦項総合製鉄、佐藤彰/金材技研 |

| 80キロ鋼: | 大橋鉄也/北見工大、源田悟史/東理大、諏訪嘉宏/早大、土田紀之/茨大、邱海/東大、古原忠/京大、森影康/川鉄、柳本潤/東大、横溝武道/茨大 | |

| 150キロ鋼: | 川崎憲治/九大、澤健司/長岡技科大、土山聡宏/九大、長尾護/神鋼、村山行雄/高周波熱錬、山崎真吾/新日鐵 | |

| 耐熱鋼: | 鵜飼重治/核燃サイクル、篠崎賢二/広大、鈴木健太/東工大、寺田大将/九大、西村宣彦/三菱重工、丸岡信也/茨大、宮原一哉/名大、吉澤満/住金 | |

| 耐食鋼: | 菊地靖志/阪大、紀平寛/新日鐵、薫偉/東北大、竹村誠洋/NKK、原信義/東北大、幸英昭/住金、八代仁/岩手大、湯瀬文雄/神鋼 |

| (司会:松尾孝/東工大、講演:K.H.Mayer/独 GEC ALSTOM、H.K.D.H.Bhadeshia/英 ケンブリッジ大、福井寛/日立製作所、阿部冨士雄/金材技研) |

| (司会:南二三吉/阪大、話題提供: 中島正愛/京大、駒田敬一/海洋架橋調査会、岡本和夫/日本サハリンパイプライン調査企画) |

| (司会:柴田俊夫/阪大、話題提供:柴田俊夫/阪大、原信義/東北大、藤本慎司/阪大、篠原正/東大、原田良夫/トーカロ、黒田聖治/金材技研) |

| (司会:百合岡信孝/新日鐵、講演:R.E.Dolby/英 TWI、三木千尋/東工大、志賀千晃/金材技研) |

| (司会:櫛田隆弘/住金、白神哲夫/NKK、話題提供: 松山晋作/東洋電機製造、西村六郎/大阪府大、中野修/トヨタ、山崎真吾/新日鐵、高木周作/金材技研) |

| (司会:丸山公一/東北大、話題提供: 増山不二光/三菱重工、福田祐治/バブコック日立、野中勇/IHI、齋藤潔/発電技検) |

| (司会:柴田浩司/東大、丸山公一/東北大、講演:G.Krauss/米 コロラド鉱山大、大村孝仁/金材技研、津崎兼彰/金材技研、H.K.D.H.Bhadeshia/英 ケンブリッジ大、中島英治/九大) |

| (司会:柴田俊夫/阪大、講演:村田朋美/新日鐵、B.P.Phull/米 LaQue Center for Corrosion、小玉俊明/金材技研) |

参加費及び概要集は無料(但し、バンケットは会費制、12月15日までに事前申込)です。(当日受付も可ですが、12月15日までにファックスでの事前申込みにご協力下さい。)

詳細は金材技研ホームページ:http://www.nrim.go.jp/をご覧下さい。

申込み・問い合せ先:金属材料技術研究所 フロンティア構造材料研究センター業務室

TEL : 0298-59-2210, FAX :

0298-59-2213

評価ステーション第2ユニット紹介

評価ステーション第2ユニットは、総勢10名で構成される研究室であり、1500MPa超級高強度鋼TFの高強度鋼の疲労特性と遅れ破壊の研究、ナノインデンテーションの研究と広範囲な分野を担当しています。そしてもう一つの柱としては、高強度鋼、チタン合金等の材料強度データシート研究を行っています。 評価ステーション第2ユニットは、総勢10名で構成される研究室であり、1500MPa超級高強度鋼TFの高強度鋼の疲労特性と遅れ破壊の研究、ナノインデンテーションの研究と広範囲な分野を担当しています。そしてもう一つの柱としては、高強度鋼、チタン合金等の材料強度データシート研究を行っています。これらの研究業務を遂行するため松岡三郎ユニットリーダーの下で、各人が担当する研究を行っています。以下に当室員の紹介をします。 松岡三郎ユニットリーダーは、1500TFリーダーも兼ねており、精力的に行動しています。そのパワーとなる源は天候が許す限り、昼休みに格闘しているサッカーにあります。サッカーで心地良い汗を流すと、名から迷までのアイデアを提案し、室員を指導しています。 竹内悦男主任研究官は、構造物の破壊に関する研究、データシート研究、事故調査研究を行っています。スポーツは特にバレーボールと野球はプレイするのも観戦するのも大好き人間です。 蛭川寿研究員は、高強度鋼の強度のアップを目指す研究、データシート研究、事故調査研究を行っています。当室の中では、可処分所得が一番多いと思われており、おおいにその有効利用を計っています。 大村孝仁研究員は、ナノインデンテーションの研究、VAMASの研究を行っています。野球部に所属しており、その腕前は確かであるとの評判のようです。 宮原健介主任研究官は、ナノインデンテーションの中心的な立場として研究を行っています。蛭川と同じく可処分所得が多く、椅子に座っている時間が長い為か、最近は可処分所得と同様に体脂肪も多く持ち合わせています。 長島伸夫研究員は、ナノインデンテーションとデータシートの研究をしています。当室1番と言って良い位家族サービスをモットーとしており、ワゴン車で思い出作りに励んでいます。 早川正夫研究員は、遅れ破壊の基礎となる組織観察を行っています。精密棟にAFM装置があるためか、またはその性格の為かは定かではありませんが、最近は、居室にいる時間が少なくAFMの実験室に篭もりっきりです。 阿部孝行主任研究官は、高強度鋼の内部破壊の研究、データシート研究を行っています。超長寿命疲労試験を継続して行っており、毎朝破断試験片の確認が日課となっています。 阪下真司構造材料特別研究員は、神戸製鋼から本年6月に当室に配属され、遅れ破壊の水素侵入に関する研究を行っています。その成果が期待されています。 秋山英二研究員は、東北大学から本年6月に赴任し、遅れ破壊の水素侵入特性評価の研究を行っています。これからの活躍が楽しみです。 (阿部) |

前号からの主な出来事 |

|

H11.11.10 11.11.18 11.11.30 |

Dr. Jacques B.

Levy氏ご来所 第11回将来問題検討WG 第5回150キロ研究作業分科会開催 |

今後の予定 |

|

H11.12. - 11.12. - 12. 1.12/13 |

第5回耐食鋼研究作業分科会 第5回耐熱鋼研究作業分科会 第4回超鉄鋼ワークショップ開催(公開) |

バックナンバー: 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp