[更新日'00/9/1]

平成12年9月号(通巻第37号)

目 次

(財)金属系材料研究開発センター 研究開発部長 間渕 秀里

評価ステーション 長島 伸夫

特別研究官室 片山 英樹

(財)金属系材料研究開発センター 研究開発部長 間渕 秀里

強度2倍・寿命2倍以上の特性を有する超鉄鋼材料を開発する四つの課題を設定したSTX-21プロジェクトが推進されている。当プロジェクトも4年目に入り、大きな成果が認められるとともに実用化への期待が益々高くなっている。

ここで研究開発の目的と手段について考えてみよう。研究開発には、目的達成型の開発と手段達成型の開発とがある。超鉄鋼は後者にあたり、強度2倍・寿命2倍と言う明確な目標を実現する為の手段(プロセス)を開発している。大きな成果が認められると言う事は目標を実現する為の開発手段が普遍的な要素技術(指導原理の確立)に近づいている事に他ならない。従って、実用化への期待とは当初目標のスケールアップ等の実証化・工業化のみならず、普遍的な要素技術としての開発手段及び指導原理の横展開に期待が膨らむ。

例えば、この分野における日本発の技術開発としては加工熱処理法(TMCP)がある。TMCPの開発目標は大入熱溶接性に優れた造船用高張力鋼であった。この目標を実現する手段達成型の開発としてAC機能とDQ機能を兼備したTMCPが開発された。更に、このTMCPが普遍的な要素技術として発展すると、今度はTMCPを活用した高層建築用の高張力低YR鋼や長大橋梁用の予熱低減型高強度鋼が目的達成型の開発として研究され既に実用に供されている。

超鉄鋼プロジェクトにおいては、1μm以下の超細粒鋼の創製・高疲労強度用溶接材料の開発・ナノインデンテーション法の確立等に大きな成果が認められる。後者に関してはナノレベルの評価法として開発されたが、超鉄鋼のみならず微細結晶組織に関する新しい知見の提供ができる普遍的な要素技術となって、手段達成型から目的達成型への開発に大きな進歩を遂げつつある。前者即ち超細粒鋼の創製に関してはマイクロセパレーションフリーとなる超細粒鋼の可能性が提案されており、この要素技術としてのプロセス確立はTMCP自体の見直しに繋がる大きな技術として期待される。

超鉄鋼を実用化する上で話はやや専門的になるが、鋼板厚の増加とともに1インチ付近で冷却は熱伝達律速から熱伝導律速に変化したり、平面歪状態を得るには鋼板の幅は板厚の6倍以上が必要であったり検討すべき課題やハードルも高い。一方で、この開発が平成13年度開始予定のナノ材料プログラムにおける先導的研究のシーズ発掘に頁献する事を期待したい。最後に、超鉄鋼プロジェクトの更なる発展と成功を期待して止まない。

2. TOPICS

TOPICS

ナノインデンテーション装置と高分解能AFMの複合化

−超鉄鋼ナノテクノロジーが大幅に前進−

評価ステーション 長島 伸夫

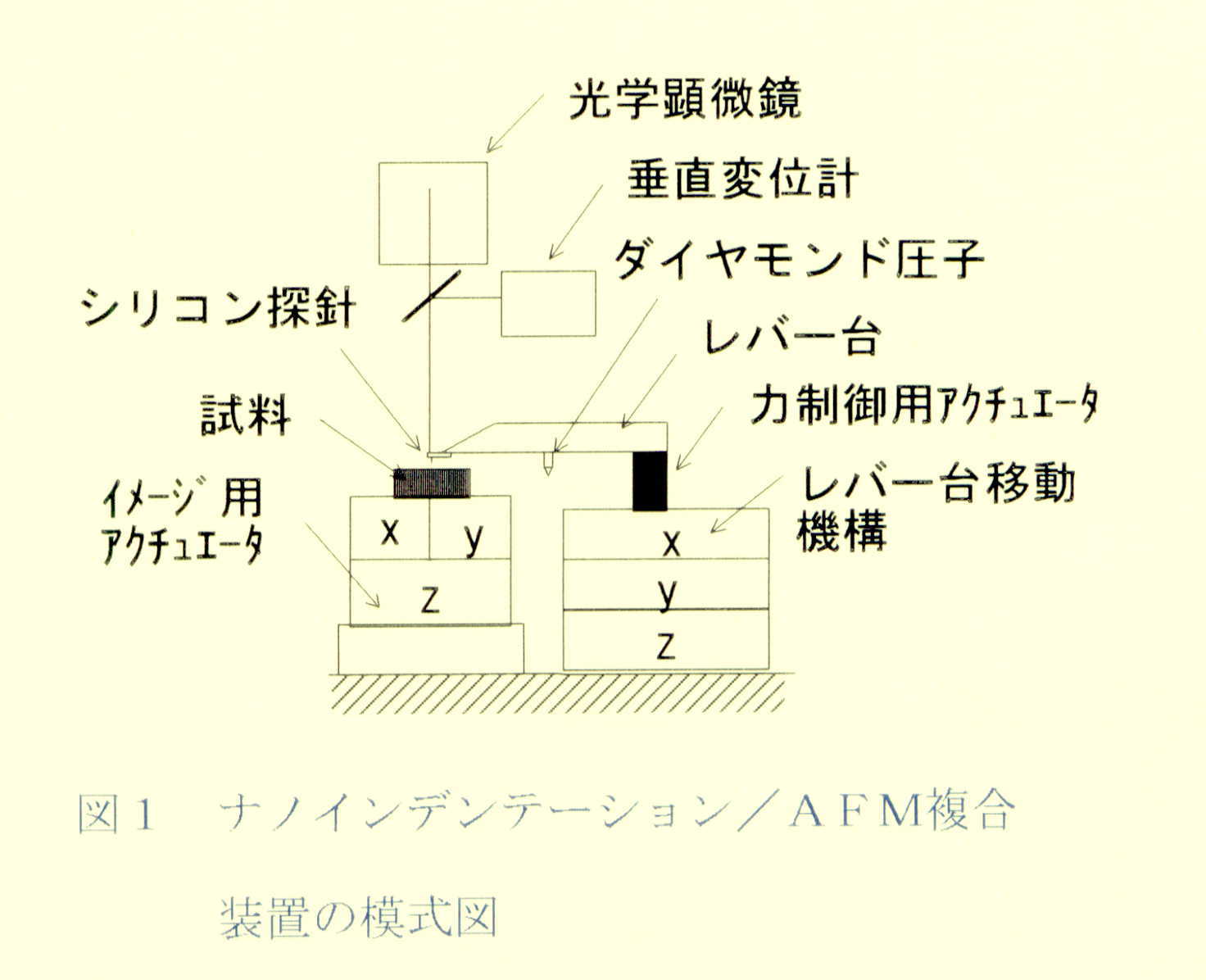

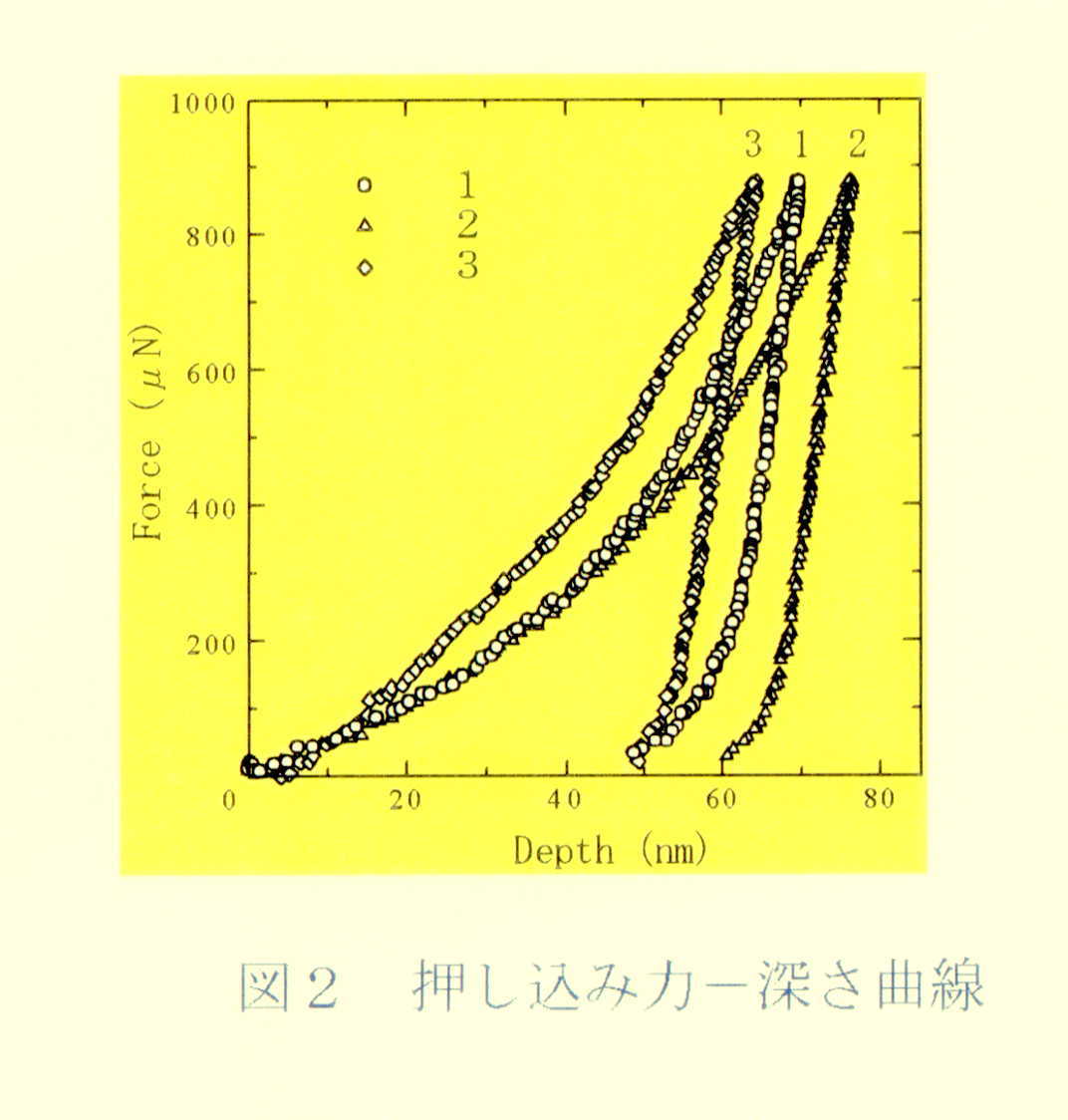

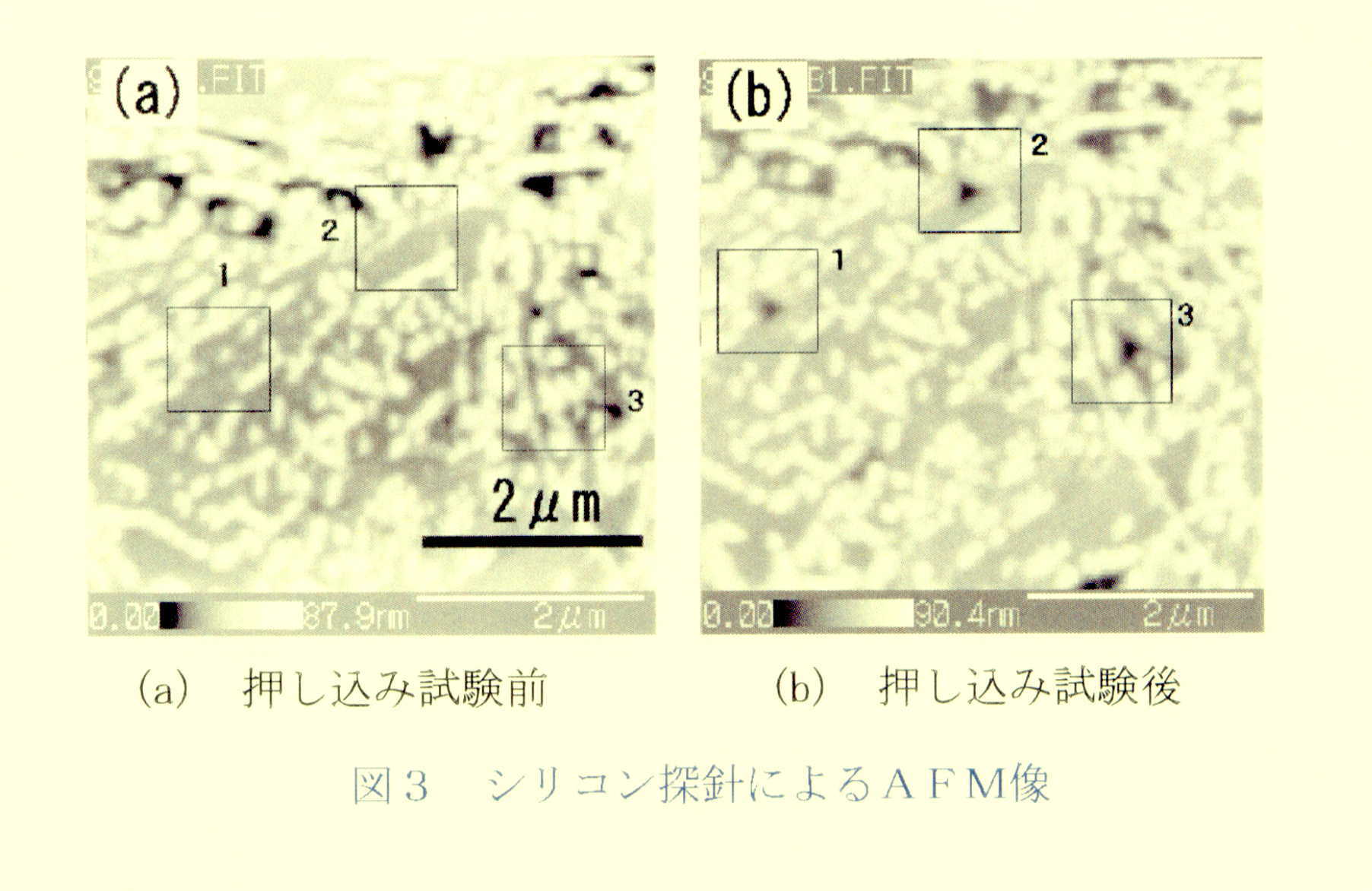

はじめに 超鉄鋼研究プロジェクトの1500MPa超級高強度鋼の高性能化に関する研究ではナノインデンテーションによる強度解析とAFMを用いた組織解析を行い、大きな成果を上げてきた。しかし、金材技研で開発したAFMをベースにしたナノインデンテーション装置は1つのダイヤモンド圧子で押し込み試験とAFM観察を行ってきたため、マルテンサイト鋼のような微細組織を測定対象とした場合、炭化物等が明瞭に観察できなかった。 改良点 本改良の特徴は、レバー台移動機構を追加し、試料を動かすことなくダイヤモンド圧子とシリコン探針を交換可能にした点にある。図1に本装置の模式図を示す。レバー移動機構をスライドさせ、AFM観察時にはシリコン探針、押し込み試験時にはダイヤモンド圧子を垂直変位測定位置に合わせる。位置あわせの精度は、レバー台移動機構を動かす毎に1000倍の光学顕微鏡を用いて圧子付き両持ちレバーとシリコン探針付き片持ちレバーの背面のマーク(映像パターン)を、それぞれ再現することにより保証した。 実験例 450℃で焼き戻したSCM440鋼電解研磨面において得た押し込み力Fと深さhの関係を図2、押し込み試験前後のシリコン探針によるAFM像を図3に示す。 短期間暴露における純鉄と普通鋼の大気腐食挙動の違い 特別研究官室 片山 英樹

はじめに

耐候性鋼は表面に生成するさびが保護的な役割をし、腐食の進行を抑制するといわれているが、海浜環境では保護的なさび層が形成されないため、腐食量が増加することが知られている。本研究では、海浜環境で優れた耐食性を示す新鋼材の開発を目指し、鉄を基本とした基本組成の鋼材について大気暴露試験を継続して行っている。ここでは、耐候性鋼のさびに関する研究で多くの研究者が同等の耐食性比較材として用いている純鉄と普通鋼について、短期間の大気暴露試験で興味深い腐食挙動の違いが観察されたので報告する。

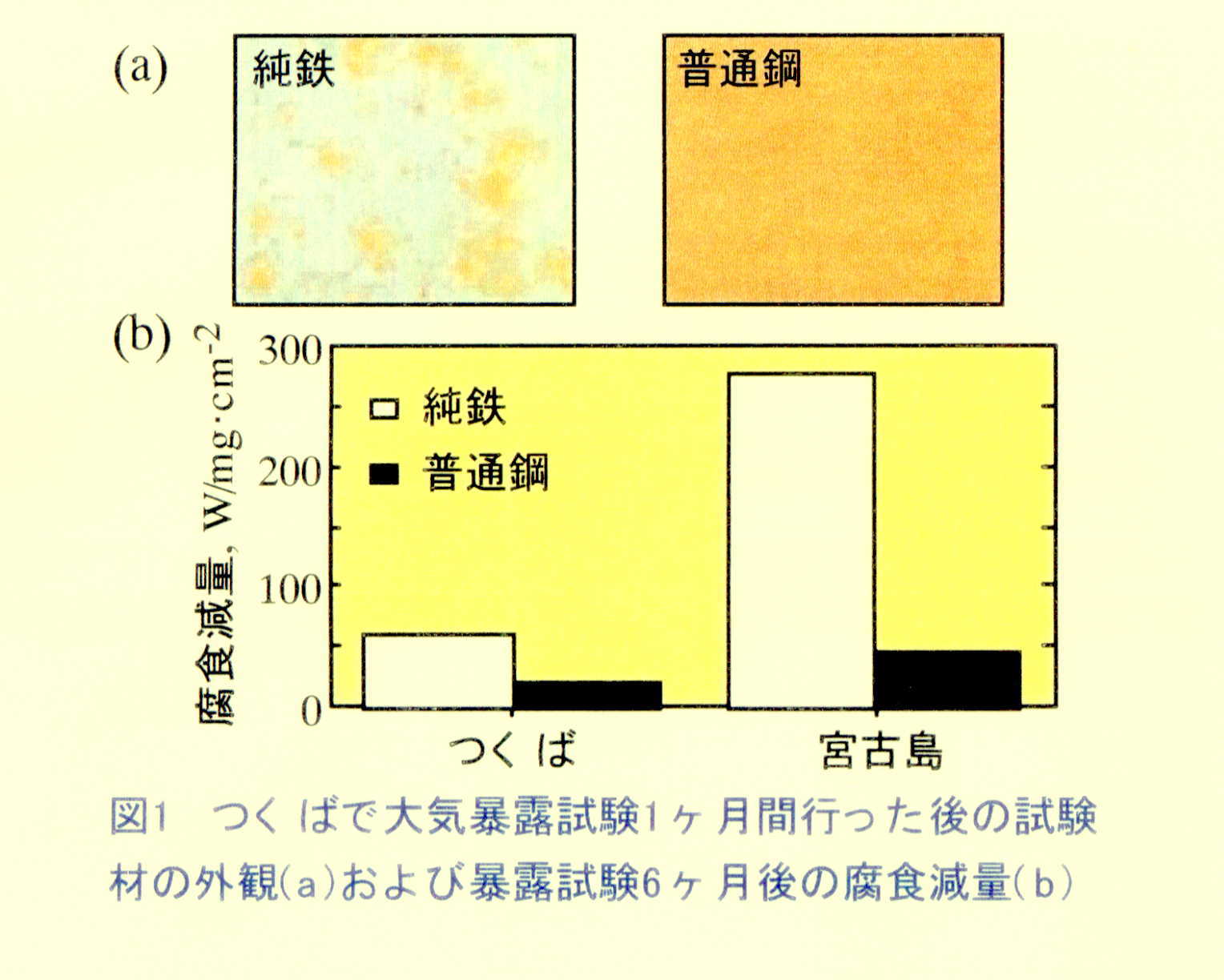

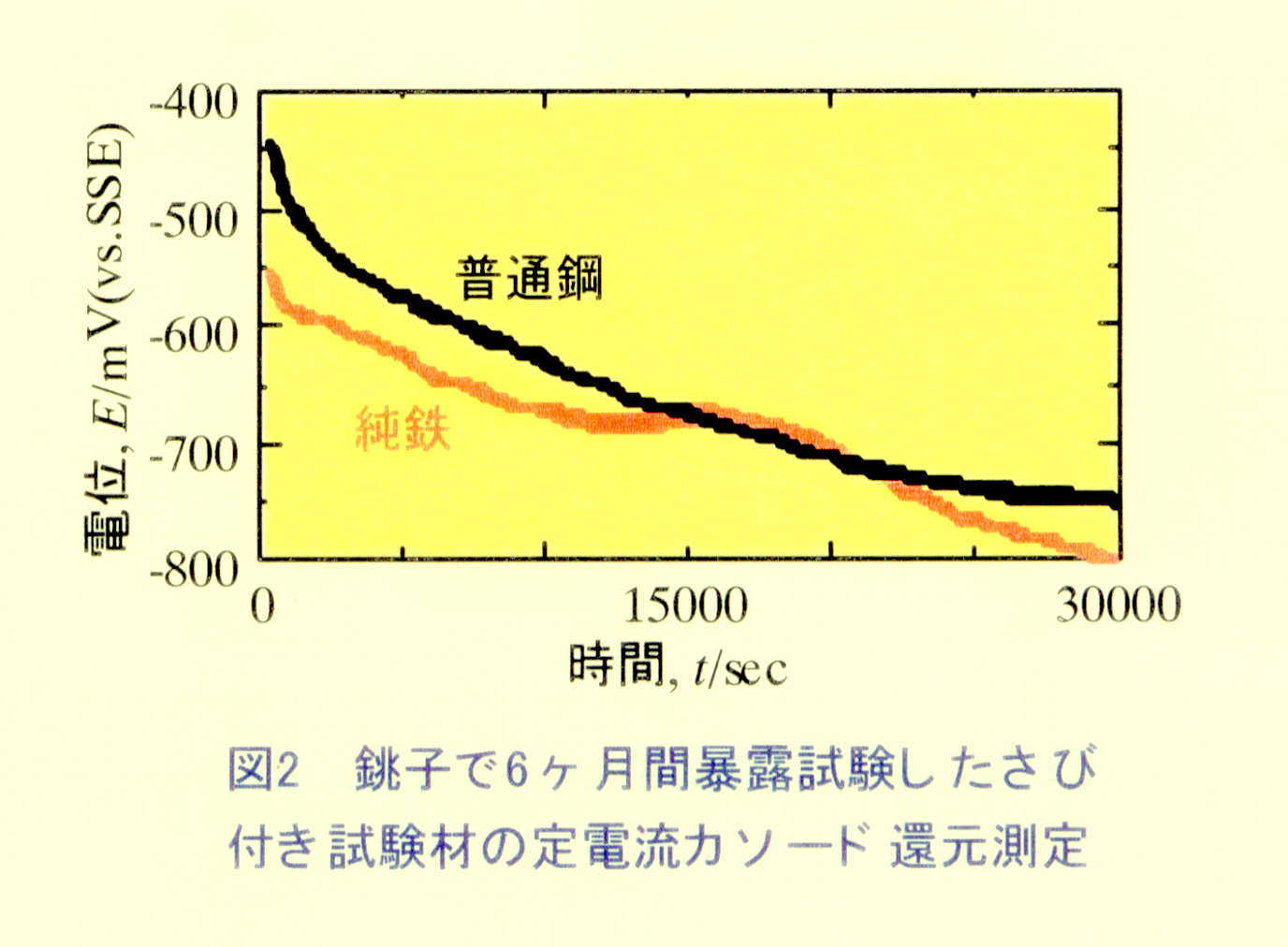

試験材として電解鉄を真空溶解して作製した鋼材(純鉄; 99.98%Fe)と市販のSM490A鋼(普通鋼)を用い、本研究所内、千葉県銚子および沖縄県宮古島で暴露試験を行った。つくばで大気暴露試験を1ヶ月間行った後の試験片の外観および6ヶ月間行った後の腐食量を重量減により調べた結果を図1に示す。大気暴露試験1ヶ月までは、純鉄の表面には点さび状の腐食しか認められず、普通鋼より耐食性が良好であったが、6ヶ月後では、耐食性が逆転し、普通鋼の方が良好であった。 短期間暴露試験における腐食挙動 鉄の耐食性については、高純度化すると耐食性が向上するという報告があり、暴露試験においても、初期に鉄の純度に起因すると考えられる耐食性の向上が認められた。一方、6ヶ月暴露における耐食性の逆転については形成されるさび層に注目した。図2に銚子で6ヶ月間暴露試験した後のさび付き試験材について定電流カソード還元測定を行った結果を示す。純鉄では、γ-FeOOHが還元される電位(-700mV)付近に電位の停滞がみられたが、炭素鋼では観察されなかった。X線定性分析によると、炭素鋼ではα、β、γ-FeOOHとマグネタイト(Fe3O4)がそれぞれ検出されたが、純鉄では、主にマグネタイトとγ-FeOOHが検出され、α-FeOOHは微少量しか検出されなかった。すなわち、大気暴露試験6ヶ月後の純鉄のさびには炭素鋼と比べて、γ-FeOOHの量が多い。鉄のさびについてα-FeOOHは安定で還元されにくく、γ-FeOOHは比較的容易にマグネタイトに還元されることが知られている。したがって、純鉄では、腐食により形成されたγ-FeOOHの多いさびがマグネタイトに還元される反応が炭素鋼と比較して大きいため、それにともなう素地の腐食がより進行し、腐食量が多くなったと説明できる。 第4回フロンティア研究推進委員会開催報告 第4回のフロンティア研究推進委員会が7月6日に開催されました。 (高橋 稔彦)

第5回超鉄鋼ワークショップ開催のお知らせ 金属材料技術研究所では、平成13年の1月17(水)、18(木)の両日、つくば国際会議場で、『超鉄鋼材料:確かな手応え、新たな展開』と題して第5回の超鉄鋼ワ−クショップを開催することになりました。STX−21プロジェクトもワ−クショップ開催時点では残すところ1年となりますので、今回のワ−クショップでは、「超鉄鋼材料研究」の達成状況を概括し、今後の展開に向けた討論を、鉄鋼材料を作る側と使う側の産学官の研究者・技術者にお集まりいただいて行いたいと考えております。また、超鉄鋼材料研究の中で生まれてきました新知見、新研究手法などの情報をもとに、21世紀の鉄鋼材料研究について学術的な課題、展望に関しても討論したいと考えております。以下に計画の骨子を紹介いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしております。 受 賞 報 告 佐藤 彰(フロンティア構造材料研究センター長)は、「連続鋳造法及び連続製錬法の研究」により、平成12年3月29日、日本鉄鋼協会から学術貢献賞(三島賞)を戴きました。 8月の出来事 H12.8.1-3 サイエンスキャンプ 今後の予定 H13. 1.17,18 第5回超鉄鋼ワークショップ バックナンバー

:

2000/8(36号)

,

2000/7(35号)

,

2000/6(34号)

,

2000/5(33号)

, 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

そこで、これまでの装置をさらに発展させ、新たにAFM観察用シリコン探針が取り付けられるよう改良し、ダイヤモンド圧子で押し込み試験を行い、圧痕と組織をシリコン探針によりAFM観察を行えるようにした。

図3(a)(b)の押し込み前後のAFM像を比較すると、1の押し込み試験位置では、炭化物が1個、2の押し込み試験位置では炭化物無し、3の押し込み試験位置では炭化物が複数個あった。図2の押し込み曲線によると、押し込み深さは炭化物の無い位置2で最も深く、複数個ある位置3で最も浅くなった。

以上のように、本改良によりナノインデンテーション試験と高分解能AFM観察が結合でき、特に微細組織を有する材料を対象に、多くの成果が期待できる。

3.TOPICS

3.TOPICS

−大気腐食現象の詳細解析からの低合金耐食鋼開発を目指して−

このように、耐食性におよぼすさび層の反応性は非常に重要であり、今後、この点に着目して新しい低合金耐食鋼の開発を目指していく。

当日は研究の進捗状況と今後の計画に関する審議を中心に、今年度から新たに開始したミレニアムプロジェクトおよび金属材料技術研究に関わる独立行政法人化に関しても簡単な説明と質疑が行われました。

短時間の進捗説明でしたが、技術の本質にかかわる厳しい質問や指摘が相次ぎ、示唆に富む助言をいただき、さらに1日も早く成果を利用したい、従来にもまして研究を加速するように叱咤されるという、私たちにとっては非常に有意義な委員会でありました。

委員の皆様の意見は以下のように集約されるようです。

「夢が現実のものに近づいた、今後適用対象を考えながら研究の方向を決めていくことが望まれる。このために、企業側も一緒になって考え技術移転を早めていきたい。さらに、実用化を意識しながら指導原理を提案するという進め方を強化すれば、成果の展開先が広がるだろう。また、単に技術成果を出すことにとどまらず、従来の技術体系の中での成果の位置づけを自ら行って、独創性を検証するとともに新たな技術体系の構築にまで進んで欲しい。これは、学術的な成果に関しても言えることである。新たな学術分野の開拓、体系の構築もこのプロジェクトには期待されていることを忘れないように。」

お忙しい中、つくばまでお越しいただき貴重なご意見をいただきました委員の皆様に篤くお礼申し上げる次第です。

なお、委員会の後懇親会を開催しましたが、構造材料特別研究員も参加して大いに盛り上がり、交流を深めることができました。

1.基調講演

1)21世紀社会と超鉄鋼材料への期待、2)鉄鋼材料のブレ−クスル−への挑戦、3)超鉄鋼材料研究の成果と その展開

2.技術討論会

1)80キロ鋼討論会、2)150キロ鋼討論会、3)耐熱鋼討論会、4)耐食鋼討論会

3.研究要素討論会

1)ナノテクノロジ−と鉄鋼材料、2)溶接・接合技術の新展開、3)長時間クリ−プ強度向上と組織安定化の新 たな展開

4.総括討論会

超鉄鋼研究の今後の展開にむけての総合討論

5.ポスタ−セッション

超鉄鋼材料研究ならびに関連研究の成果の紹介(外部からの参加を募集中)

★詳細につきましては、金属材料技術研究所ホームページ(http://www.nrim.go.jp/)をご覧ください。★

塚本 進(構造体化ステーション 第3ユニットリーダ)は、「厚鋼板の高エネルギービーム溶接に関する基礎的研究」により、平成12年3月29日、日本鉄鋼協会から学術記念賞(白石記念賞)を戴きました。

志賀 千晃(構造体化ステーション 総合研究官)は、「溶接用高張力鋼の継ぎ手部特性の向上」により、平成12年3月29日、日本鉄鋼協会から学術貢献賞(浅田賞)を、「溶接高張力鋼の開発と溶接課題解決への総合的取り組みと溶接技術者の指導育成に貢献したこと」により、平成12年4月13日、溶接学会から佐々木賞を、「研究功績賞者表彰」及び「高張力鋼の新溶接技術の開発に関する研究」により、平成12年4月18日、科学技術庁から科学技術庁長官賞を戴きました。

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

,

2000/2(30号)

,

2000/1(29号),

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号),

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)