[更新日'99/2/1]

平成11年2月号(通巻第18号)

目 次

建設省土木研究所 材料施工部長 片脇清士

鉄を初めて大規模な橋梁部材として使ったアイアンブリッジから約150年、長大橋梁を作り始めて80年、鋼材は社会資本形成のための基本資材として大いに役立ってきた。

鉄を初めて大規模な橋梁部材として使ったアイアンブリッジから約150年、長大橋梁を作り始めて80年、鋼材は社会資本形成のための基本資材として大いに役立ってきた。

社会資本は、未来社会へ渡すための重要な資産であり、その時代で最も優れた技術が採用されなければならない。幸いにして鉄は、日本が優れた製造技術を先導的に切り開き国際貢献している分野である。同時に、鉄鋼を使いこなす設計、製作、加工技術は高い評価を受けている。わが国の橋梁技術の、近年の著しい展開は、この鋼材技術の高いポテンシャルを抜きにしては語ることができない。

金属材料技術研究所が推進されているフロンティア構造材料の開発は素材からの本質的な発想であり、超鉄鋼材料を生み出そうというものである。新しい構造素材は必然的に新しいデザインを求めることになろう。新しい材料にふさわしい形、加工方法、施工方法など、これらがうまく連携しあうことによって、構造物を低コストでしかも優れた形を持って製作することができよう。

ところで、新しい構造素材を速やかに効率的に受け入れるためには、大胆な工夫と意識改革が必要である。

材料に限らず、新技術活用の基盤整備として重要なことは、現行の様々な技術基準や設計方法などを見直し、新しい材料、デザイン、工法を受け入れやすくする思い切って柔軟なガイドラインを作る仕組みを持つことである。この動きは始まったばかりではあるが、たとえば、性能を明示する性能規定型の基準体系へ移行するための本格的な研究を土木研究所では一昨年度より着手している。

新材料を適切に活用するための基本的な調査や研究もなおざりにできない。たとえば、自然、気象条件の全国的な把握が重要である。環境の腐食性を明確に捉えることが、これから提供される多様な鋼材(環境に2倍耐えられる鉄、あるいは5倍耐えられる鉄などの)を効果的に利用するための前提となろう。

日本の風土を理解して地域別に錆がどういう条件で生じるのか、気象的、国土的にどのような差異があり、腐食が構造物の劣化にどのように影響するのかといった、定量的にかつマップ的におさえた基本的なデータベース作りが重要である。

基本的な研究課題としては、新しいデザインに対応した、構造物の評価技術がある。どのような優れたデザインであってもその性能や信頼性を事前に検証しなければならない。様々なアイデアを導入して、検証するための技術そのものの向上、高度化も必要であろう。評価手順において、欧米に比べて日本は力任せの傾向があり、もう少しスマートな評価手法が確立されることが期待される。

地球環境の点からいけば、省エネ型の資材、リサイクル、長寿命を考慮して、構造物を作ることが求められている。省エネ型の資材とは、構造物の軽量化につながるような材料であり、長寿命化とは更新に至るまでのライフサイクルにおけるエネルギーと資源消費量を思い切って削減することのできる材料である。

このような観点からも、強度と寿命を大幅に延ばそうとする超鉄鋼材料は、直面する様々な課題を統合的に解決する、優れたソリューションの有力なひとつであると期待している。

2.TOPICS

新たな耐海水性ステンレス鋼創製へのアプローチ

-オーステナイト系ステンレス鋼の耐食性に及ぼす窒素富化効果-

構造体化ステーション 宇野秀樹、片田康行

まえがき

まえがき

海水中でのステンレス鋼の使用においては、不動態皮膜の破壊による孔食、すき間腐食等の局部腐食が問題となる。特に、すき間腐食は孔食よりも発生しやすいため、耐すき間腐食性の向上は重要な課題である。本研究においては、限りある資源の有効活用の観点から主要合金元素の低減に向けた省資源型耐海水性オーステナイトステンレス鋼の創製を目標とした。現在、耐局部腐食性の向上とオーステナイト組織の安定化に効果的とされる窒素並びに不動態皮膜の安定性向上に寄与する鋼の清浄化の両者に着目した取り組みを実施中である。

耐すき間腐食性に及ぼす窒素の効果

高純度原料を使用してN含有量を変化させた316L系鋼を試作し、すき間腐食感受性に及ぼすNの影響を調べた。試験溶液には人工海水および自然海水模擬溶液(自然海水中でのステンレス鋼の浸漬電位を模擬するために人工海水にグルコースとGOD(グルコースオキシダーゼ)を添加した溶液)を用いた。図1は自然海水模擬溶液中での浸漬試験結果を示す。N含有量が0.5%程度まで増加すると顕著にすき間腐食の発生及び成長が抑制される。図2は、人工海水中でのすき間腐食電位測定結果を示す。すき間腐食電位はN量の増加とともに、より貴となりNによる耐すき間腐食性の向上が示される。また、自然浸漬を模擬して自然電位(Ecorr)から1mV/minの速度で電位掃引後定電位保持した場合には、Ecorrから直ちにすき間腐食電位に保持した場合に比べてすき間腐食電位はかなり貴な値を示すことが判った。これは、NおよびMoが電位の貴化過程において溶出し、不動態の安定性を向上させることを示唆している。これらの結果は、超高N化および超清浄化の組み合わせにより耐局部腐食性が顕著に向上し、MoおよびNiの含有量をかなり低減し得る可能性があることを示している。

今後、本年度導入する加圧ESR装置等を用いて更なる高N化、高清浄化および各種合金元素の影響について詳細に検討するとともに溶接性等、構造体化を考慮した検討も実施する予定である。

3.第3回スパイラル研究作業分科会報告( 平成10年12月4日:つくば )

80キロ鋼

超鉄鋼ワークショップと並行して開催された作業分科会は、二日間の800MPa関連の熱心な討論と施設見学を受けて、限られた時間での討議となった。初日の課題討論会では、微細粒800MPa級鋼をどこに使えるのか、その際の問題点は何かという観点で、主にユーザーサイドからの忌憚のない問題提起を受けた。二日目の技術討論会では、微細粒鋼の溶接模擬による硬さと組織変化の実験結果、さらに懸案の強度-延性バランス改善、加熱による組織粗大化抑制などの基礎実験結果を示し、それらに基づき討議した。作業分科会では、微細粒鋼創製については、幅広い力学的性質について既存鋼と比較して示すことと、素材のなるべく早い大型化が要望された。さらに接合に関しては研究進展が評価されると共に、それらのいっそうの発展と、より挑戦的な分野での検討が提起された。

150キロ鋼

第3回分科会においては、1500MPa超級高強度鋼テーマの中心に置いている遅れ破壊と疲労について、短い時間であったが、集中的に討議した。その内容はアイデアから実際問題を検討する段階に移行し、実り多いものであった。その中でも、遅れ破壊研究に日本全体で取り組む体制を作るべきであるとの提案がなされ、現在その具体化が進行している。また、AP-FIMやナノ硬さ等のナノ・原子レベルの解析技術が遅れ破壊と疲労研究において極めて強力な武器に成り得るとの認識が益々高まり、今回初めて報告した。焼戻しマルテンサイトのブッロク粒内のナノ硬さはマクロ硬さの半分程度しかなかったことは注目され、その理由について多くの議論があった。

耐熱鋼

今回は超鉄鋼ワークショップと抱き合わせて開催したので、総合討論主体の短時間(2時間)の会議とした。ただし、分科会配布資料を前もって各委員に郵送し予め目を通して頂くとか、研究成果の一部をワークショップのポスターセッションで紹介し個別の研究討論を十分行うなどの配慮をした。また、ワークショップ中に行った「超々臨界圧発電プラントの設計と材料問題」に関する技術討論会や「長時間耐久化と高温強化」に関する研究会も分科会での総合討論に役立った。分科会では、最後まで活発な討論が展開された。前回までは外部委員から今後展開すべき合金設計や焼戻マルテンサイト組織設計の方向付けに関する注文やコメントが多かったが、今回はこれまで得られた成果のチェックや研究の進め方の妥当性に対する意見が多く出され非常に有益であった。

耐食鋼

今回の耐食鋼分科会では(1)低合金耐食鋼のさび形成と腐食挙動、(2)高速フレーム(HVOF)溶射皮膜の組織と耐食性の2サブテーマを中心に議論を深めた。(1)はCoその他を1%程度添加した鋼が海浜模擬環境で良好な耐候性を示すという報告である。これに対し経済性の視点からの疑問も呈されるたが、イオン透過性能など添加元素によるさび物性の変化に関する興味と機構解明への期待が述べられた。(2)の報告では、炭素鋼素地に対して316L膜は十分な耐食性が得られなかったのに対して、Ni基合金膜は良好な結果が示された。外部委員からは金属溶射膜の保護性についてミクロ及びマクロの構造を明らかにすることへの期待が述べられた。耐食鋼研究全般に関して、電気化学的要因や酸化皮膜の効果などを明らかにするなど、企業にできない基盤研究を発展させて欲しいとのコメントが企業側委員から多く提出された。

耐熱鋼分科会

材料創製ステーション第3ユニット紹介

異種人材のシナジー効果を利用し、ブレークスルーに挑戦

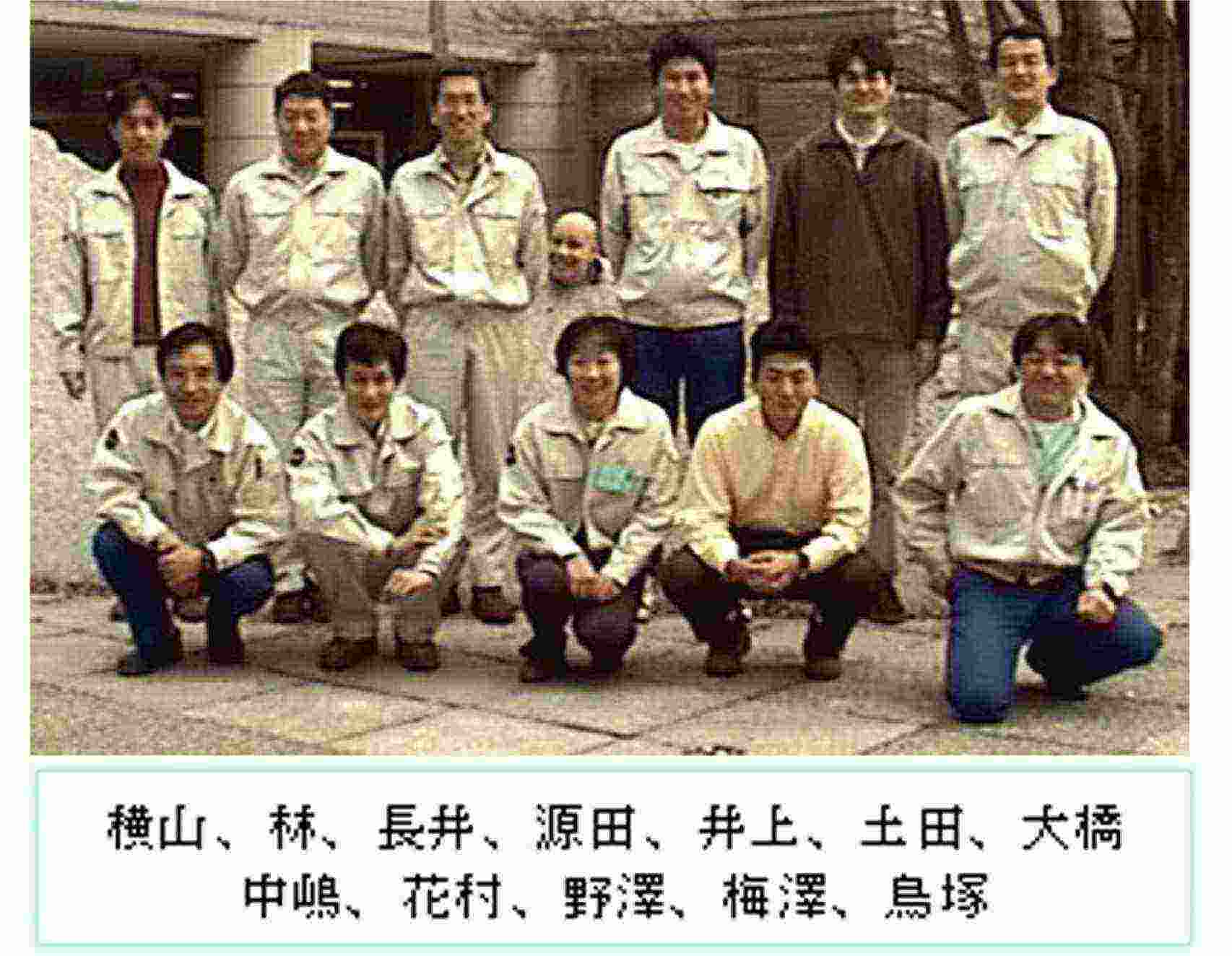

現在の第3ユニットは、職員4名、非常勤職員4名、外来研究員3名、アルバイト1名の混成12名です。

凝固・加工熱処理分野 鳥塚史郎(職員)は、フェライト変態を利用して2ミクロン以下の等軸フェライト-パーライト組織を造ることに成功し、源田悟史(東京理科大4年)と仲良く、微細フェライト粒生成メカニズムの追求とサンプルの大型化を目指しています。林透(構造材料特別研究員、川崎製鉄)は、温間加工再結晶によって、0.77ミクロンの等軸フェライト-分散セメンタイト組織を造りました。1ミクロンの壁を初めて破って、その諸性質がどうなるか大いに注目されています。過冷凝固法での酸化物微細分散に取り組んでいるのが中嶋宏(構造材料特別研究員、三菱重工業)です。1mm2中に8万個の微細分散に成功し、サンプル大型化装置の開発に取り組んでいます。花村年裕(特別流動研究員、新日本製鐵)は、高温での変態その場観察に取り組みながら、Pを利用し微細粒鋼の固溶強化を図るなどの異彩な挑戦をしています。この分野に、野澤智子さん(アルバイト)が参加し、組織観察、粒径・硬さ測定などが大いに加速されています。 鳥塚史郎(職員)は、フェライト変態を利用して2ミクロン以下の等軸フェライト-パーライト組織を造ることに成功し、源田悟史(東京理科大4年)と仲良く、微細フェライト粒生成メカニズムの追求とサンプルの大型化を目指しています。林透(構造材料特別研究員、川崎製鉄)は、温間加工再結晶によって、0.77ミクロンの等軸フェライト-分散セメンタイト組織を造りました。1ミクロンの壁を初めて破って、その諸性質がどうなるか大いに注目されています。過冷凝固法での酸化物微細分散に取り組んでいるのが中嶋宏(構造材料特別研究員、三菱重工業)です。1mm2中に8万個の微細分散に成功し、サンプル大型化装置の開発に取り組んでいます。花村年裕(特別流動研究員、新日本製鐵)は、高温での変態その場観察に取り組みながら、Pを利用し微細粒鋼の固溶強化を図るなどの異彩な挑戦をしています。この分野に、野澤智子さん(アルバイト)が参加し、組織観察、粒径・硬さ測定などが大いに加速されています。力学挙動分野 このように多士済々というだけでなく、バックグランドも多彩で、討議の質も高く、多方面に展開できる利点を持っています。一方、「共通言語」のない部分もありますが、むしろ「共通語」を造りながら、相互理解の深化とともに各人の水準の底上げにお互いを旨く利用し合っています。なお、ユニットリーダーである長井寿(職員)は、センターにおける800MPaタスクフォースリーダーを努めており、諸事多忙な毎日に追われています。 (長井 寿) |

前号からの主な出来事 |

|

H11.1.13 11.1.18 11.1.20 |

「鉄鋼溶接高強度に」が日経産業新聞に掲載される 第5回企画調整小委員会開催 川崎製鉄㈱柳島副社長ご来所 |

今後の予定 |

|

H11.2. - 11.3. - 11.3.19 11.4. - |

第7回企画調整委員会開催

春期学会 大阪大学と溶接・接合の研究集会開催(公開)

第4回スパイラル研究作業分科会開催 |

バックナンバー:1999/1(17号),

1998/12(16号),11(15号),10(14号),9(13号),8(12号),7(11号),

1998/6(10号),5(9号),4(8号),3(7号),2(6号),1(5号),

1997/12(4号),11(3号),10(2号),9(1号)

本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp