[更新日'00/6/1]

平成12年6月号(通巻第34号)

目 次

㈱コベルコ科研 総合技術事業部 副事業部長 板山 克広

フロンティア構造材料研究センター長 佐藤 彰

㈱コベルコ科研 総合技術事業部 副事業部長 板山 克広

科学技術創造立国を標榜し、”強度2倍、寿命2倍”という目標を掲げた新世紀構造材料プロジェクトは、4年目に入った。成果の芽が次々と出始め、中には試作まで終えた材料もある。国研を中心として、研究員を内外から集めて時代を画すような研究開発を進めるスタイルは今後のモデルケースとして大いに注目され、またそれ故成功させなければならないのであろう。本稿では、フロンティア構造材料研究センターに研究員を派遣している企業の立場からこのプロジェクトに期待するところを述べてみたい。

まず、第一に期待することは、これまでの鉄鋼材料研究では見出されていない、高強度、高靭化等の指導原理を確立することである。これは、材料にとって永遠の課題の一つであるが、”強度2倍、寿命2倍”なら単純計算では資源とエネルギーの投入量が1/4で従来の材料を凌駕できることになる。省エネルギーと省資源がかつてないほど重要な時代になったことは周知であり、現在は飽和しつつある高強度化・長寿命化の壁を乗り越える指導原理を、是非確立いただきたい。

二つめはその指導原理を生み出し検証していく中で、本プロジェクトに参画している国研―企業間、そして研究員同士で有機的なつながりを持ちその関係を発展させることである。本プロジェクトは、国研、大学より優秀な研究者が集まっている、その中で活動することで企業派遣研究員は、充分に鍛えられ有形無形の財産を企業にもたらすなろう。研究開発が進む過程では本プロジェクトと企業の研究開発の対象・フェーズの重なりなどが生じる可能性もあるが、全面的に本プロジェクトをサポートしていける体制をとっていきたいと考えている。

本プロジェクトと参画企業間では今度も継続的な研究員の派遣、実用化支援など様々な協力体制が必要にいなってくるであろうが、私たちはこれを全面的にサポートし成果の極大化と最終的な実用化に貢献したいと考えている。

本プロジェクトは、今後の国家プロジェクトのあり方の一つとして内外から大いに注目されていることもあり是非成功させべねばならず、そのためには参画企業として万全の協力体制をとっていく所存である。

フロンティア構造材料研究センター長 佐藤 彰

1.はじめに

「実用強度2倍、構造体寿命2倍、トータルコスト低減、環境負担度低減」の4目標の同時実現を目指す超鉄鋼プロジェクトは、3年を経過した。平成11年度の初めに、2年を経過した時点で「中間評価」をして戴いた。私達は、この超鉄鋼プロジェクトは10年間継続しなければ所期の目標を達成することが不可能であり、最短でも10年間は続けたいと希望している。従って、この中間評価は、本プロジェクト第Ⅰ期5年間の後半2年間の研究活動のみならず、第Ⅱ期5年間の研究活動にも大きな影響を及ぼすものと考え極めて重要であると認識していた。幸いなことに、総合評価として「優れている」と言う評価結果を戴いた。また、同時に、「ユーザーの定量的数値目標に対する要望の取り入れ」、「目標の絞り込み」、「成果の難易に沿った研究方向の棲み分け」、「的確な指導原理の明示」、「大型材に適用する実証実験の検討開始」など、非常に困難な課題であるが解決すべき問題も指摘された。この評価結果を検討して各タスクフォースがアクションプログラムを立てて今後の研究推進に役立てている。平成12年1月12,13日には、初めて国際ワークショップを国内ワークショップと同時に開催し、国際的な情報発信にも着手した。また、平成12年度からは、これまでの成果を発展させて、ミレニアムプロジェクト「リサイクル鉄の超鉄鋼化」が発足することが決定した。私達は、各種委員会を初めとする、中間評価、ワークショップなどで与えられましたご意見、コメントを真摯に受け止め、実用材料開発のための知見とデータを蓄積することに努力する所存でありますので、関係各位には、これまで以上のご理解とご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

2. 研究者及び研究支援者及び客員研究官

平成10年に比べて、新規構造材料特別研究員が5名、新規職員が4名、重点支援研究員が2名、客員研究官が5名増員された。

センター所属職員(任期付き職員5名を含め); 67名、構造材料特別研究員;17名、重点研究支援研究員;7名、特別流動研究員;4名、受入研究者(STA特別研究員・フェロー:年度の途中に入れ替わりがある);約10名、総計;約100名の常勤研究者。この他に、研究協力者(研究生、大学院生、卒論生);20名、客員研究官;45名、センターに所属しない職員(研究分担責任者、研究分担者など);約20名。

3. 主な導入装置予算総額

平成11年は材料創製と構造体化に重点を置いて装置導入した。微細複相組織創製システム、高速変形組織制御装置、大出力レーザー溶接装置、局所歪み計測装置、遅れ破壊特性評価システム、分散粒子変形解析装置、粒界滑り測定装置、乾湿繰り返し試験装置、X線分析顕微鏡、TEM用エネルギーフィルターシステムなど。

4. 予算総額:(単位:百万円):総予算2,788

予算の有効な使用法を工夫しているが、装置の充実と共に装置のオペレータの必要性及び、研究が進捗してきて大型または大量のサンプル創製のために外注の必要性を痛感している。

試験研究費;1,704、施設整備費(評価棟);994、その他(非常勤職員等の任用、委員会事務費、ワークショップなど);90。

5. 主な委員会等の開催

研究の具体的推進、研究進捗のチェック、研究者の確保など活発な討議が行われ、2年経過した時点の中間評価が行われた。フロンティア研究推進委員会;1999年5月21日(金)。中間評価委員会;1999年6月2日(水)、社会基盤材料技術懇談会;2000年1月31日(月)。

6. 成果・情報の発信

特許:国内出願;37件、海外出願;31件、学会発表(99秋季及び00春季大会の口頭発表);321件、誌上発表;国内122件、海外55件、国外及び国内ワークショップ;2000年1月12日(火),13日(水)開催;海外13ヶ国27機関39名、国内128機関351名、金材技研の研究者を入れると500名を超えた。学会等からの表彰;5件、STX-21ニュース;12ヶ月発行、ホームページ拡充。

7. 研究の進捗

代表的な研究成果を下記に記す。

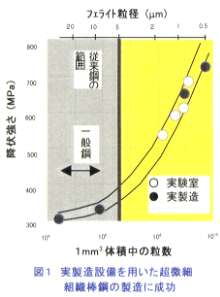

(1)実製造設備を用いた超微細組織棒鋼の製造に成功:民間の金属加工メーカーの報国製鉄㈱の棒鋼圧延工場の協力を得て、18mm角、長さ20mの超微細組織(結晶粒径;1μm)棒鋼の創製に成功した(図1)。

強度は従来鋼(結晶粒径;10μm)の2倍である600-700Mpaの降伏強度を有し、脆性破面遷移温度も-120℃以下を達成していることを確認した。

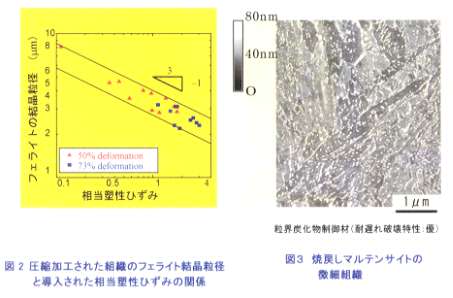

(2)平面ひずみ強圧縮加工で生じる塑性ひずみと結晶粒径の関係を発見:汎用有限要素コードABAQUSを用いた3次元解析から、導入ひずみが大きいほどフェライト結晶粒は微細になることが解明された(図2)

(3) 耐遅れ破壊特性に優れる焼き戻しマルテンサイトの微細組織の解明:原子間力顕微鏡(AFM)を用いたナノスケール観察により、電解研磨面の高低差わずか50nmにおいて、マルテンサイトの炭化物及び有効結晶粒の観察に成功(図3)。

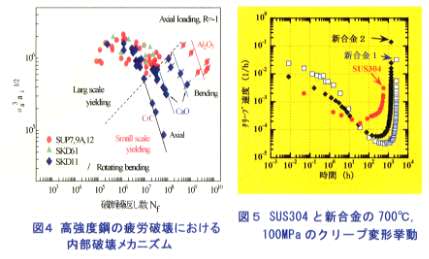

(4) 高強度鋼の疲労破壊における内部破壊メカニズムを解明:疲労亀裂進展寿命を表すファクターと繰り返し数との関係から、破断寿命が介在物の力学特性に関係することが明らかになった(図4)。

(5) クリープ特性向上炭素無添加新合金:金属間化合物のみの析出により強化を図った炭素無添加マルテンサイト合金は、低応力長時間クリープ試験でも不均一変形が起こり難く、高温クリープ特性の向上に有望であることが分かった(図5)。

(6) 省資源型耐海水性ステンレス鋼:最高圧力5Mpaの加圧ESR(Electro-Slag Remelting)装置を用いて、316ステンレス鋼に1%を超えた窒素添加が可能となり、且つ、鋼塊中の窒素分布は一様であることが確認された(図6)。

評価ステーション第4及び第5ユニット紹介

評価ステーション第4及び第5ユニットはいずれもこぢんまりした所帯ですので、まとめて紹介します。フロンティア構造材料研究の耐熱鋼テーマ(650℃、350気圧の水蒸気条件での運転を目指した火力発電プラント用材料の開発)では互に協力しながら高温水蒸気中におけるフェライト鋼の腐食と疲労に取り組んでいます。第5ユニットではフロンティア構造材料研究の他に、25年来継続して国産材料の疲労データシートの作成も行っています。 評価ステーション第4及び第5ユニットはいずれもこぢんまりした所帯ですので、まとめて紹介します。フロンティア構造材料研究の耐熱鋼テーマ(650℃、350気圧の水蒸気条件での運転を目指した火力発電プラント用材料の開発)では互に協力しながら高温水蒸気中におけるフェライト鋼の腐食と疲労に取り組んでいます。第5ユニットではフロンティア構造材料研究の他に、25年来継続して国産材料の疲労データシートの作成も行っています。九津見啓之(特別流動研究員、第4ユニット)は水蒸気酸化スケール構造の解析および微量のSiと活性元素の添加が水蒸気酸化挙動に及ぼす影響の解明に取り組んでいます。専門は分析化学で、鋼中の析出物の抽出、解析で彼の助言は貴重です。あふれるエネルギーを持て余し気味で、昼休みは野球に汗を流し夜は反省会を欠かしません。反省が深すぎて、翌朝誰よりも早く出勤して同室者を驚かせたりもします。 山口弘二(職員、第5ユニットリーダー)は高温疲労研究チームを率いて疲労デーシートの作成、開発材料の疲労特性の解明などを行っています。テニスに夢中で、実力はAクラスと自負していますが周囲がなかなかそうとは認めてくれないのがつらいところです。 小林一夫(職員、第5ユニット)はデータシート業務で培われた試験技術の確かさを武器に1kHzの超高サイクル疲労試験や水蒸気雰囲気下での疲労に取り組んでいます。所内某所で空中庭園を構築中です。5カ年計画完了の暁には、盛大なビアパーティをひそかに開催しようと夢見ています。 木村恵(職員、第5ユニット)は長年たずさわったデータシート業務の知識を活かしてフェライト系耐熱鋼のクリープ疲労挙動の解明などに取り組んでいます。得意技はSEMを用いた破面解析であり、もんじゅ、H2ロケット事故では原因解析チームの一員として活躍しました。無口温厚がトレードマークで、テニスの腕は所内第2位との評判です。 下平益夫(職員、第5ユニット)はフラクトグラフィーを得意とし、疲労データシートの作成業務に長く従事してきました。近年は地球環境とエネルギーにかかわる問題に関心があり、炭焼き技術の高度化を趣味の課題としています。 中北佳代子(アルバイト)は顕微鏡試料の埋め込みや研磨など、根気のいる仕事を黙々とこなしています。器用果敢でパソコンや放電切断機など、なんでも挑戦してマスターしてしまいます。スポーツが得意そうなので、レクリエーション大会の隠し球としてスカウトしようとひそかに考えているところです。 最後になりましたが板垣孟彦(職員、第4ユニット)は水蒸気酸化研究チームのとりまとめとして、フェライト鋼の酸化を抑える方法を模索しています。いい方法を見つけたと喜んだ翌日には意気消沈するなど、空回りの続く毎日です。昼休みは土いじりに専念し、体をあまり動かさない方法で汗をかく横着を決め込んでいます。 (板垣 孟彦) |

受 賞 報 告 前号からの主な出来事 H12. 5. 今後の予定 H12. 6. 次号に掲載します。 バックナンバー

,

2000/5(33号)

,

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

:

2000/2(30号)

,

2000/1(29号) 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

井上 忠信(材料創製ステーション)は、「異材界面端における圧縮残留応力の発生条件」により、平成12年4月13日、溶接学会から論文賞を戴きました。

太田 昭彦(評価ステーション 第1ユニットリーダ)は、「低変態温度溶接材料による角回溶接継手の疲労強度の2倍化」により、平成12年4月18日、溶接学会からFS賞を戴きました。

N.T.Nguyen(元評価ステーション 第1ユニットSTAフェロー)、太田 昭彦(評価ステーション 第1ユニットリーダ)、松岡 一祥(船舶技術研究所)、鈴木 直之(評価ステーション 第1ユニット 主任研究官)、前田 芳夫(評価ステーション 第1ユニット)は、「3次元移動熱源による半無限体の温度変化の解析」により、平成12年4月27日、American Welding SocietyからArsham Aminikian Memorial Maritime Welding Awardを戴きました。

次号に掲載します。

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号)

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)