[更新日'00/11/1]

平成12年11月号(通巻第39号)

目 次

石川島播磨重工業㈱ 基盤技術研究所 副所長 木原 重光

評価化ステーション 澤田 浩太

石川島播磨重工業㈱ 基盤技術研究所 副所長 木原 重光

ハイテクというのは、技術領域ごとに研究開発費/市場規模(売上)を算出し、この比の大きさで「高」「中」「低」に技術領域を分類して、「高」の分類に入った技術領域をハイテクノロジーと定義したのだそうだ。80年代前半米国で、この定義でハイテクに分類されたのが、バイオ、コンピューター、宇宙、新素材などで、その後これらの技術をハイテクと称してきた。つまりハイテクとは、市場規模は小さいが、将来性があり膨大な研究開発費が投入されている技術と言える。鉄鋼はローテクノロジーの代表であった。しかし、その頃日本の繁栄に比べ、米国の経済は低迷を続けていて、米国経済の回復のためには、市場規模の大きいローテクヘの研究開発投資が必要であるとのMITの提言を読んだ記憶がある。結果的に米国はハイテクに拘り、現在の経済復興をもたらしたとみることができるかもしれない。果たして、現在の日本経済の低迷打破の切り札は、やはりハイテクなのか、上記の定義に従った時、ITなどは本当に将来性の高い領域なのか。STX21は、鉄鋼をローテクからハイテクに変える画期的プロジェクトであり、米国と違う日本独自の路線を示したものと見ている。一方、鉄鋼技術の研究開発は、欧州で始まり、60-70年代は米国で、70年後半以降は日本が中心となってきた。歴史の流れは、2000年代には中国、韓国に研究開発の中心が移行するはずであった。STX21は、「21世紀も鉄鋼は日本」との意志表示であり、歴史の流れを変えたといえる。

我々重工業の製品の材料は依然として90%以上が鉄鋼である。しかし、製品は成熟化し、発展性がなくなっており、材料の革新による製品の革新に期待するところ大である。近年、重工業が扱う構造部材に、セラミックなどの新素材を利用して製品の革新を図ろうとしてきた間にも、新しい耐熱鋼の開発によって火力発電効率が改善されるなど、鉄鋼技術の進歩は地味ながら着実に構造物の革新に寄与してきたのである。現在の構造物の設計手法は金属の使用を前提しており、金属系新材料は受入れられ易いのである。

我々材料ユーザーから見て、STX21の素晴らしさは、推進委員会などユーザーの意見を十分吸い上げる機能をもち、溶接の研究を平行して進めるなど、早期の実用化への意欲が強いことである。すでに、超微細粒、介在物制御など利用可能な成果が上がってきていると理解しているが、超鉄鋼の実現によってIT産業とは別の産業活性化が早くもたらされることを期待して止まない。

2.TOPICS

高Cr系耐熱鋼における微細炭窒化物の粗大化過程

―MX型炭窒化物の粗大化とクリープ変形挙動―

評価化ステーション 澤田 浩太

背景 耐熱鋼研究では、長時間域においても安定な組織を持つ高Cr鋼の開発を目指している。高Cr鋼は、焼戻しマルテンサイト組織、析出物、固溶元素によって複合的に強化されており、クリープ変形中にはこれらの組織因子が複雑に変化する。したがって、各組織因子がクリープ強度あるいは変形挙動に及ぼす影響を明らかにするには、各組織変化のプロセスを定量的に調べる必要がある。析出物のうち、クリープ強度向上に有効なMX型炭窒化物(M = V, Nb X = C, N)は、微細な上に熱的安定性が高く(成長し難い)解析が難しいとされているが、長時間クリープ域では、MX粒子の粗大化が起き、クリープ強度を急激に低下させる可能性がある。そこで本研究では、既存の9Cr-0.5Mo-1.8W-VNb鋼(ASME-P92)においてMX粒子の時効およびクリープ変形に伴う粗大化過程を定量的に調査した。

MX粒子の時効およびクリープに伴う粗大化

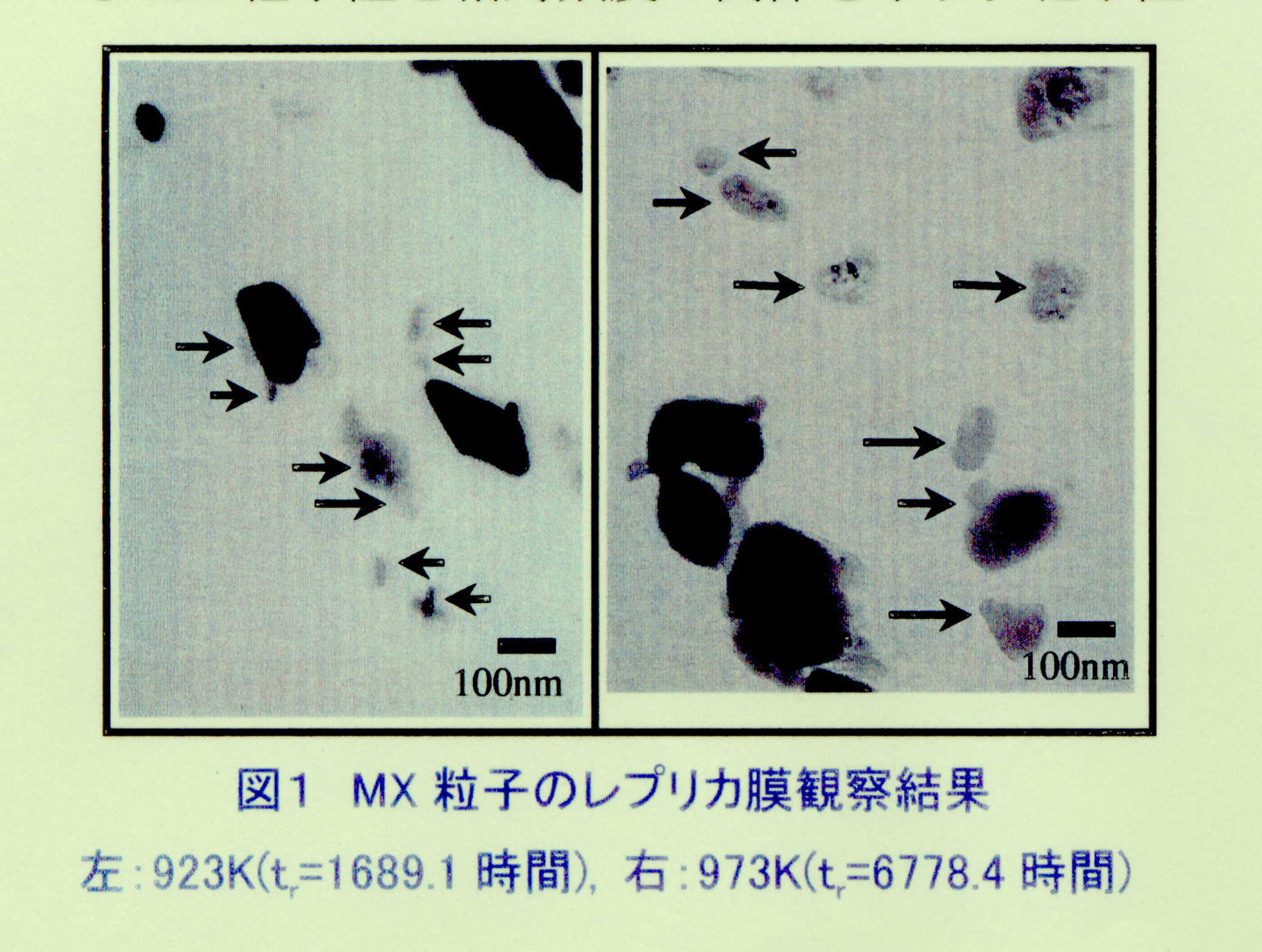

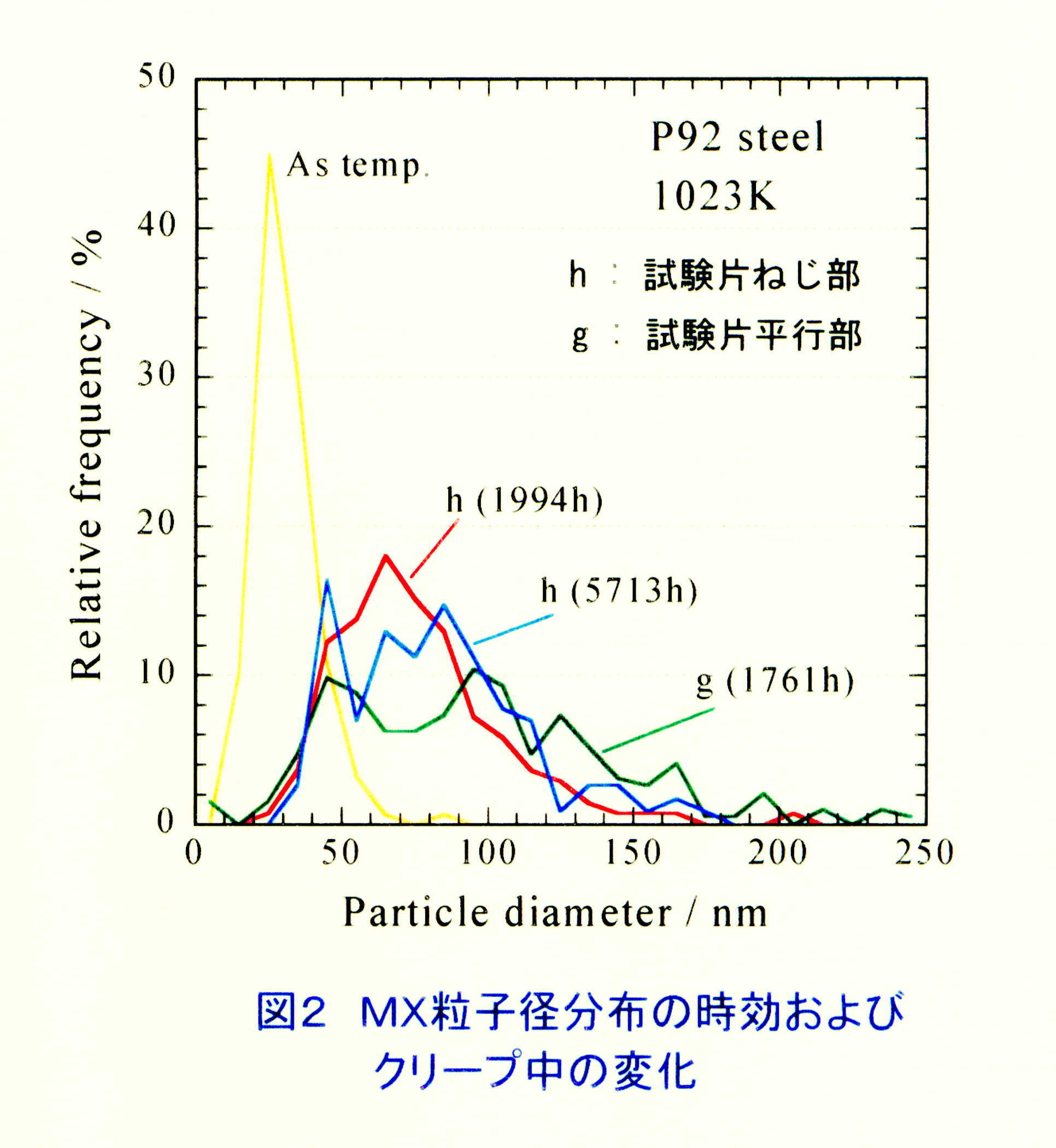

図1に、クリープ破断材ねじ部(無変形域)におけるカーボン抽出レプリカ膜のTEM組織を示す。矢印で示す粒子はEDX分析によりMXと判断された。高温・長時間ほど、MX粒子径は大きく、オストワルド成長が認められる。図2に、破断材(1023K)のねじ部および平行部におけるMX粒子径と相対頻度の関係を示す。粒子径分布は時効に伴い粒子径の大きい側に移動し、その範囲は広がる。クリープ変形部では、この傾向がさらに顕著になる。また、MX粒子の成長はクリープひずみ量の増加に伴いより促進される。この理由としては、変形中の運動転位がMX粒子近傍に移動してきた際に転位芯拡散により粒子成長が促進されることが考えられる。

MX粒子の時効の粗大化とクリープ変形挙動

最小クリープ速度の応力依存性を示す応力指数は高温ほど低下し、1023Kではその値は約5.7となる。このことは、1023Kでは析出強化の寄与がほとんど無いことを意味し、熱的安定性の高いMX粒子と言えども、1023K程度の高温ではその粗大化により析出強化能はほとんど消失する。1023Kでは、約300時間程度の短時間でもMXの平均粒子径は70nm程度になり、もはやMXと母相の間の整合性が無くなり、このことが析出強化能の消失と密接に関係している。

平成13年1月17(水)、18(木)の両日にわたって開催いたします「第5回超鉄鋼ワ-クショップ」のプログラムが決定しましたのでご案内いたします。多くの方の参加を得て、活発な討論が展開されることを期待しております。 (高橋 稔彦)

1月18日(木) 人物紹介(新人) 吉川 正行 4月に金材研に赴任し、はじめは戸惑いもありましたが今ではこちらの雰囲気にも慣れ毎日の生活を楽しんでいます。こちらは企業とは様子がだいぶ違うように感じますが、同じグループの方々の仕事の速さやアルバイトの方々の優しさにはいつも助けられています。

(材料創製ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 住友金属工業㈱から) 土田 紀之 充実した設備と多くの方々と議論できる環境の中で研究を行えるのは、研究者にとって理想的であると感じます。周りの方々が皆その道の専門家であり、分からないことがあったときには適切なアドバイスをいただけるというのはとてもありがたく思います。

(材料創製ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 茨城大学から) 樋口 貴志 本年5月に赴任してきました。充実した研究設備,優秀な人材,のどかな自然環境に囲まれ,研究に没頭するには大変良い環境にあると思います。これまで機械メーカとして金属材料そのものを対象とした研究に携わったことがなかった為,金材技研での日々はまさに未知の世界の連続です。このような環境内で,研究に携われることは私にとっても自己を高める非常に良い機会でありますので一歩一歩前進していきたいです。

(材料創製ステーション 第3ユニット 構造材料特別研究員 三菱重工業(株)から)

第5回超鉄鋼ワークショップ開催のお知らせ 金属材料技術研究所では、平成13年の1月17(水)、18(木)の両日、つくば国際会議場で、

『超鉄鋼材料:確かな手応え、新たな展開』

と題して第5回の超鉄鋼ワ-クショップを開催いたします。今回のワ-クショップでは、「超鉄鋼材料研究」の達成状況を概括し、今後の展開に向けた討論を行いたいと考えております。また併せて、21世紀の鉄鋼材料研究について学術的な課題、展望も語り合いたいと考えております。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

★詳細につきましては、金属材料技術研究所ホームページ(http://www.nrim.go.jp/)をご覧ください。★ 10月の出来事 H12. 10.17 第13回フロンティア企画調整委員会 今後の予定 H12.11.- H13. 1.17,18 第7回スパイラル研究作業分科会 第5回超鉄鋼ワークショップ 受 賞 報 告 バックナンバー

:

2000/10(38号)

,

2000/9(37号)

, 本ページに関するお問い合わせ先:info@nims.go.jp

今後は、MX粒子の析出サイトに注目し、クリープ強度に対する寄与をさらに明確にするとともに耐熱鋼の長寿命化に最適なMX粒子の分布状態を探索していく。

9:30-12:15 基調講演「超鉄鋼材料研究のさらなる発展を目指して」

奥村直樹(新日鐵)、竹田頼正(三菱重工)、高木節雄(九大)、佐藤彰(金材技研)

12:45-14:45 ポスターセッション(全114件、外部52件)

14:45-17:45 技術討論会1(日本語)「疲労と遅れ破壊に強い新マルテンサイト組織と創製技術」

尾谷敬造(日産自)、野村一衛(愛知製鋼)、津崎兼彰(金材技研)

技術討論会2(日本語)「構造物の腐蝕寿命とライフサイクルコスト」

園家啓嗣(IHI)、山本勝美(日揮)、樫野紀元(建築研)、守屋進(土木研)、

山本正弘(新日鐵)、柴田俊夫(阪大)

研究要素討論会Ⅰ(英語)「溶接・接合技術の新展開」

松縄朗(阪大)、M.Kocak(独/GKSS Res.Center.,Inst.Mater.Res.)、S.A.David

(米/Oak Ridge Nat.Lab.)、平岡和雄、塚本進(金材技研)

18:00-19:30 懇親会

9:00-12:00 技術討論会3(日本語)「80キロ超鉄鋼材料とその構造体化」

町田進(千葉大)、川西直規(大阪ガス)、鳥塚史郎 (金材技研)、川口喜昭

(金材技研)

技術討論会4(日本語)「高温厚肉構造物の損傷と材料問題」

寺前哲夫(東電)、島川貴司(川重)、緒方隆志(電中研)、田淵正明(金材技研)

研究要素討論会Ⅱ-1(英語)「ナノテクノロジ-と鉄鋼材料」

G.Olson(米/North Western Univ.)、宝野和博(金材技研)、山田克美(金材

技研)、辻伸泰(阪大)

12:45-15:45 研究要素討論会Ⅱ-2(英語)「ナノテクノロジ-と鉄鋼材料」

P.Unwin(英/Univ.Warwick)、升田博之(金材技研)、早川正夫、原徹(金材技研)、

宮原健介、大村孝仁(金材技研)

研究要素討論会Ⅲ(英語)「長時間クリ-プ強度向上と組織安定化の新たな方向性」

V.Foldyna & Z.Kubon(チェコ/Vitokovice)、H.Cerjak & E.Letofsky(オーストリ

ア/Technical Univ. Graz)、村田純教(名大)、五十嵐正晃(住金)、木村一弘(金

材技研)、堀内寿晃(金材技研)

16:00-17:30 総括討論会

現在私は25t圧延鍛造シミュレータの運転を任され、最近ではいろいろな条件での実験を行えるようになりました。今後は同じ研究グループの方々と一致団結し、高強度鋼の研究のさらなる発展に一役買えるよう努力する所存であります。

現在私が取り組んでいる「高強度鋼の変形特性」については、まだ先が見えない状況ではありますが、具体的な成果に少しでも繋げられるよう努力していく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。

なお、本ニュースの3ページ目にプログラムを掲載しておりますのでご覧下さい。

鈴木 健太(材料創製外来研究員:東京工業大学大学院生(連携大学院))は、「改良9Cr-1Mo鋼の873及び923Kでのクリープ変形に伴う析出相の変化」により、平成12年10月2日、日本鉄鋼協会から学生ポスターセッション最優秀賞を戴きました。

関 和宏(材料創製外来研究員:東京工業大学大学院生(連携大学院))は、「析出強化型15Crフェライト鋼の強度特性に及ぼすWおよびCoの影響」により、平成12年10月2日、日本鉄鋼協会から学生ポスターセッション優秀賞を戴きました。

2000/8(36号)

,

2000/7(35号)

,

2000/6(34号)

,

2000/5(33号)

,

2000/4(32号)

,

2000/3(31号)

,

2000/2(30号)

,

2000/1(29号),

1999/12(28号), 1999/11(27号), 1999/10(26号), 1999/9(25号),

1999/8(24号), 1999/7(23号), 1999/6(22号),1999/5(21号),

1999/4(20号),1999/3(19号),1999/2(18号),1999/1(17号),

1998/12(16号),1998/11(15号),1998/10(14号),1998/9(13号),

1998/8(12号),1998/7(11号),1998/6(10号),1998/5(9号),

1998/4(8号),1998/3(7号),1998/2(6号),1998/1(5号),

1997/12(4号),1997/11(3号),1997/10(2号),1997/9(1号)