MANAの研究成果の中でも特筆すべき研究成果をResearch Highlightsとして発信しています。これらの素晴らしい成果は国内向けのウェブ発信だけでなく、海外へワイヤー配信することで、広く世界の研究者により届きやすい情報発信をおこなっています。

[Vol. 94] 既存技術では困難であった、ピコリットル(pL)からナノリットル(nL)の微小液滴を自在に操作する基盤技術を実現

天神林独立研究者の研究チームは、ピコリットル(pL)からナノリットル(nL)スケールの液滴を付着せずに輸送可能な撥液技術を実現しました。

2026年01月30日

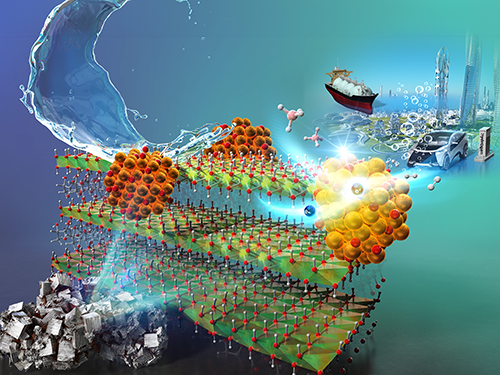

[Vol. 93] 鉄錆で燃料を:次世代水素モビリティのための「緑の鉄錆」触媒の開発

実用化が期待されている水素貯蔵材、水素化ホウ素ナトリウムの利用を促進させる安価な鉄系触媒を開発しました。

2025年09月25日

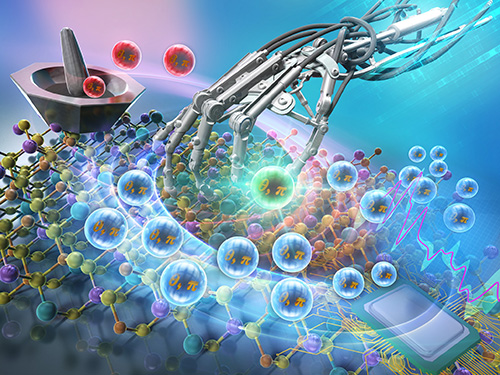

[Vol. 92] 能動学習の導入による高性能熱電材料開発の加速

ナノアーキテクトニクス材料研究センター(MANA)の研究者らは、伝統的な材料科学の手法に機械学習を融合させることでケステライト型熱電材料の性能向上を達成しました。

2025年01月20日

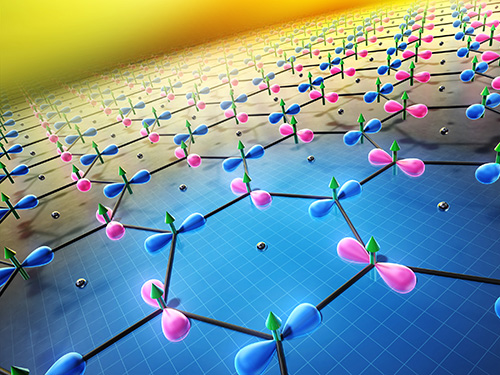

[Vol. 91] MANA、次世代エレクトロニクスのための強誘電・強磁性材料を開発

ナノアーキテクトニクス材料研究センター(MANA)の研究者たちは、電圧制御で機能を切り替える再構成可能なロジック回路を開発しました。この新技術は、コンピューティングアーキテクチャの可能性を広げます。

2025年01月07日

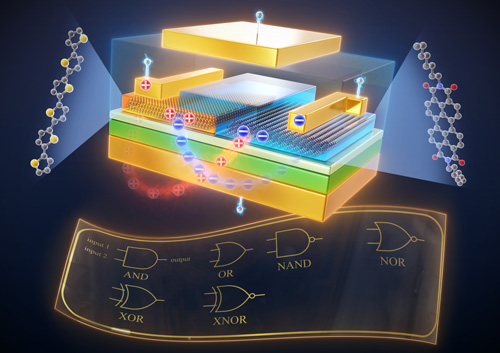

[Vol. 90] 再構成可能な論理回路で新たなコンピューティングパラダイムを実現

ナノアーキテクトニクス材料研究センター(MANA)の研究者たちは、電圧制御で機能を切り替える再構成可能なロジック回路を開発しました。この新技術は、コンピューティングアーキテクチャの可能性を広げます。

2024年08月22日

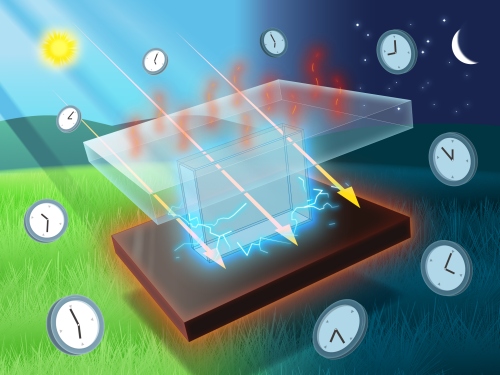

[Vol. 89] 昼夜問わず発電可能な”熱電発電素子”を開発

ナノアーキテクトニクス材料研究センター(MANA)の研究者らは、放射冷却と太陽熱の両方を利用して発電できる熱電発電素子を開発した。

2024年06月27日

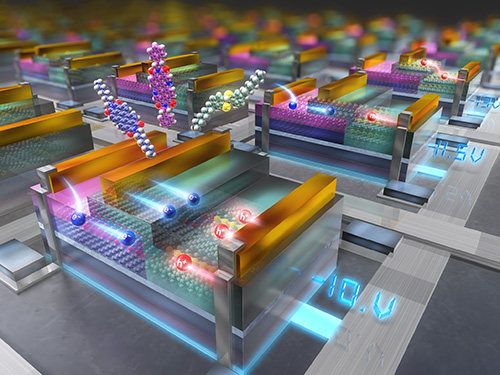

[Vol. 88] 有機4値論理回路:革新的コンピューティングアーキテクチャーの開発に向けて

“アンチ・アンバイポーラトランジスタ” と呼ばれる室温で負性微分トランスコンダクタンスを示す特殊な有機トランジスタを利用し、4値論理回路を実証。従来のCMOS技術では、6個以上のトランジスタを必要とする論理回路をたった2つのトランジスタで実現した。

2024年02月22日

[Vol. 87] 革新的な熱電材料の実現へ一歩前進

ナノアーキテクトニクス材料研究拠点(MANA)の研究チームが、Mg3(Sb, Bi)2合金の改良に成功し、熱エネルギーの効率利用に新たな道を拓きました。

2024年02月16日

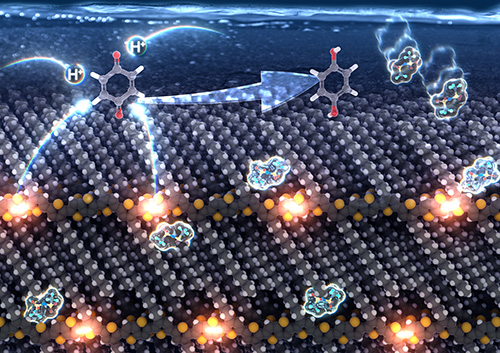

[Vol. 86] フレキシブルエレクトロニクスにおける新しい飛躍 : MANAの革新的ドーピング

プロトン共役電子移動という生化学において見られる反応を用いて、水溶液に有機半導体薄膜を浸すだけで簡単にドーピング制御する手法を確立しました。

2024年02月06日

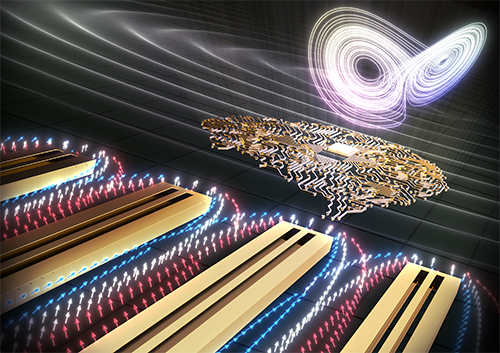

[Vol. 85] スピン波のカオスな振舞いによる高性能物理演算デバイス

本研究では、スピン波干渉に基づく物理演算を世界に先駆け実験的に実証した。際立ったカオス性と巨大な記憶容量によって非常に高い計算能力を有することを確認し、本技術を基盤とする圧倒的に高性能なAIデバイス実現の可能性を示した。

2023年10月03日

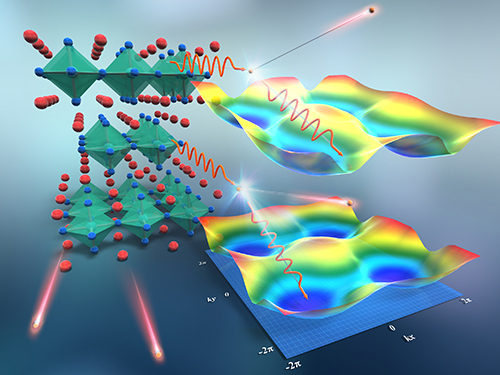

[Vol. 84] 銅酸化物高温超伝導体には準粒子プラズマロンが存在しうる

本研究では、プラズモンが銅酸化物高温超伝導体の電子状態にどのような効果を与えるかを調べた。その結果、光学プラズモンによって、プラズマロンという準粒子が生じ新たなバンドが形成されることが分かった。

2023年08月31日

[Vol. 83] 細胞で作る砂時計

超撥水技術を活用して作製したドライセル、粉体のように流動するマイクロ液滴には、生きた単細胞が封入されている。

2023年08月03日

[Vol. 82] 酸化ルテニウムナノシートの構造決定:次世代エレクトロニクス材料としての期待

ルテニウム原子と酸素原子からなる酸化ルテニウムナノシートは、その原子の配列が分からないために、20年以上もの期間、その特性の本質を理解できていませんでした。しかし、国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の研究者が中心となり、その原子の並びを解き明かすことに成功しました。

2023年02月17日

[Vol. 81] 低コストで高伝導度の陰イオン交換膜を目指して

層状複水酸化物 (LDH) ナノシートとLDH ナノ粒子との複合膜を調製し、面内方向、垂直方向ともに非常に高いイオン伝導度を実現。

2023年02月15日

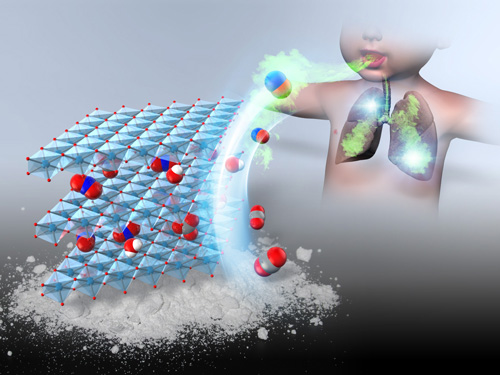

[Vol. 80] 二核鉄イオンを多孔質シリカ中で安定化させた白色UV吸収材

水を配位した二核鉄イオンは、赤色顔料等として食品にも利用されている酸化鉄とは異なり、UVを吸収することで酸化チタン以上の光触媒作用を示しますが、合成も難しく、また不安定であることが知られています。我々は、同イオンをその多核化・酸化鉄への結晶化が制限される微細構造の多孔質シリカ粉末内部に埋め込むことで、安定化させることに成功しました。

2022年10月28日

[Vol. 79] 有機アンチ・アンバイポーラトランジスタを用いた新規論理回路の開発

アンチ・アンバイポーラトランジスタ(AAT)は、p型半導体とn型半導体を組み合わせたトランジスタで、ある一定以上のゲート電圧を印加するとドレイン電流が増加から減少に転じる特異な伝導特性を示します。本研究グループは、この伝導特性の起源について、光電子顕微鏡と呼ばれる特殊な顕微鏡を用いて、トランジスタ内を流れる電子を可視化することにより明らかにしました。

2022年10月25日

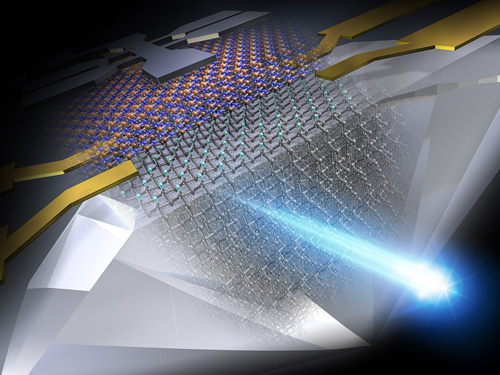

[Vol. 78] 六方晶窒化ホウ素ヘテロ構造を使った高移動度ダイヤモンド電界効果トランジスタ

六方晶窒化ホウ素をゲート絶縁体として使うとともに、水素終端ダイヤモンドを大気に晒さない新しい手法によって、これまでにない優れた特性のダイヤモンドFETを作製できることを示しました。

2022年07月29日

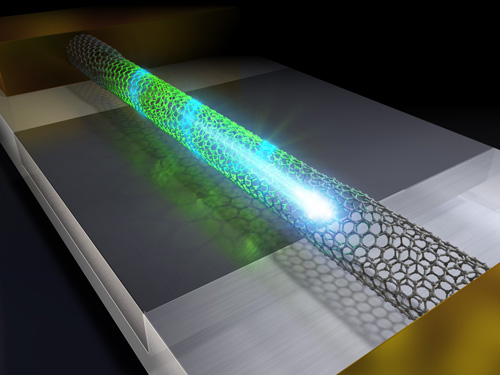

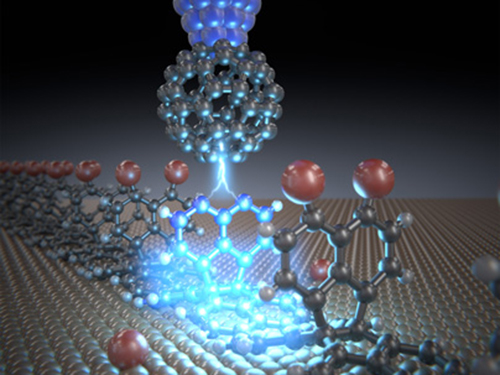

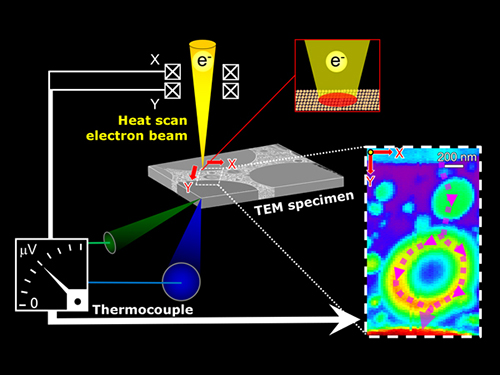

[Vol. 77] 室温で量子輸送可能な2.8 nmのCNTトランジスタの作製に成功

透過型電子顕微鏡(TEM)内高精度ナノマニピュレーション技術を開発し、個々のCNTに対してジュール熱と機械的なひずみを与えることで、局所的にらせん構造を変化させ、CNTの電子特性の制御に成功しました。

2022年07月26日

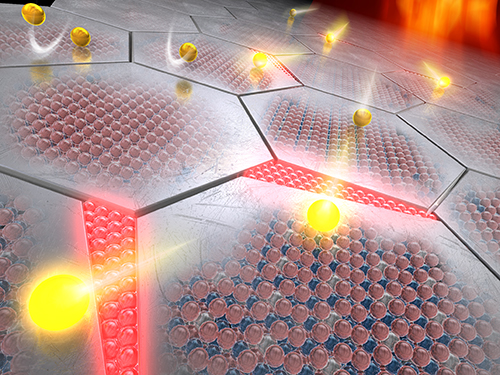

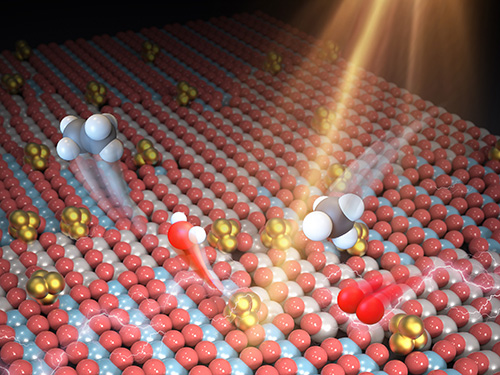

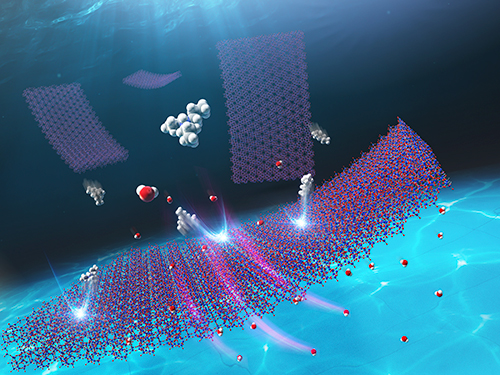

[Vol. 76] ハイブリッド光触媒によるメタンからエタンへの高効率直接変換

巧妙に構築されたAu/ZnO/TiO₂ハイブリッド光触媒を用い、室温条件下でO₂によるメタンからエタンへの高効率で選択的な光酸化を世界で初めて実現。

2022年03月16日

[Vol. 75] 規則正しいサイズ、形状の細孔を有する2次元ナノシート

層状構造を持つゼオライト(MWW型、FER型)に有機アンモニウムイオンを作用させ大きく膨潤させることにより、層1枚にまでバラバラに剥離し、厚さ2 nm前後の多孔質ナノシートの合成に成功した。

2022年03月14日

[Vol. 74] 人間の目の錯覚を再現する人工網膜デバイス

固体電解質上に混合伝導体のチャネルを配列した人工視覚イオニクス素子を開発しました。

2022年03月10日

[Vol. 73] 銅酸化物高温超伝導体の新たな電子状態の発見

高強度の高エネルギー単色X線を用いたコンプトン散乱の手法を、銅酸化物高温超伝導体に適応して電子の運動量分布を可視化しました。

2021年11月18日

[Vol. 72] 酸化状態に依存したコンフォメーションと自己組織化の挙動を示すピラジナセン

ピラジナセンの中でも重要な二つの化合物、「オクタアザテトラセン」と「デカアザペンタセン」を合成し、それらの表面上の特性を報告しました。

2021年11月16日

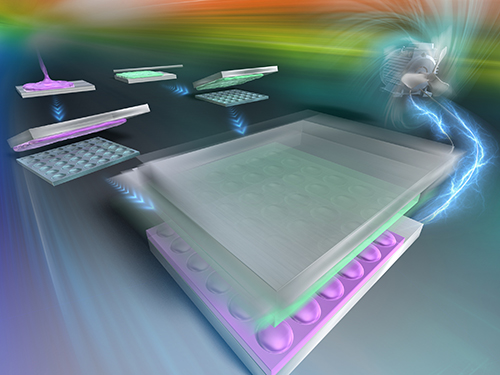

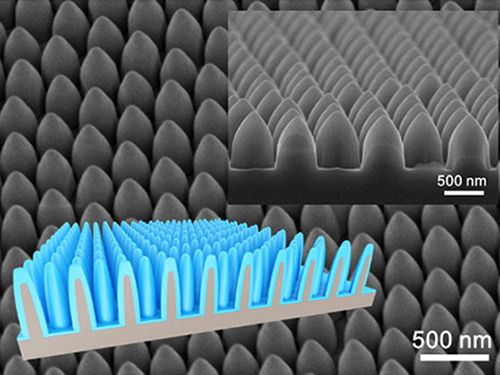

[Vol. 71] 表面マイクロパターンを利用した摩擦発電素子の性能特性向上

本研究では材料表面をナノ構造化するための、簡単、スケーラブル、高速プロセスを可能とする産業化にも適したマイクロパターン転写法を開発しました。

2021年11月12日

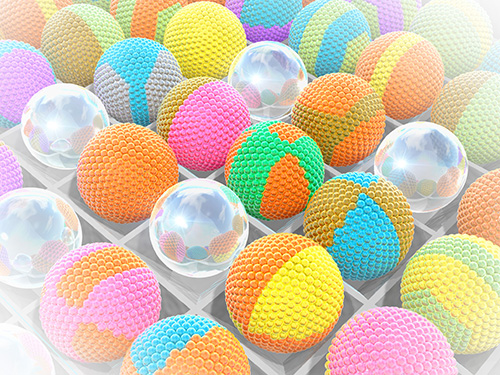

[Vol. 70] リキッドマーブルパッチワークによる多機能性キャリア材料

本研究では、機能性粒子を液滴表面にパターニングする汎用的な手法を、パッチワークから着想を得て開発した。

2021年07月20日

[Vol. 69] 1原子分の厚みをもつゲルマニウム同素体の新たな合成法を開発

MANAは、ゲルマネンを空気中でも安定に存在できる場所に直接合成する方法を考案しました。

2021年07月15日

[Vol. 68] 600Kでも安定動作する窒化ガリウムMEMS振動子の開発

本研究では、Si基板上に成長し優れた物性を持つGaNの引張ひずみを制御することで、窒化物系では過去最高性能の自己温度補償型の窒化ガリウムMEMS振動子を実現しました。

2021年07月13日

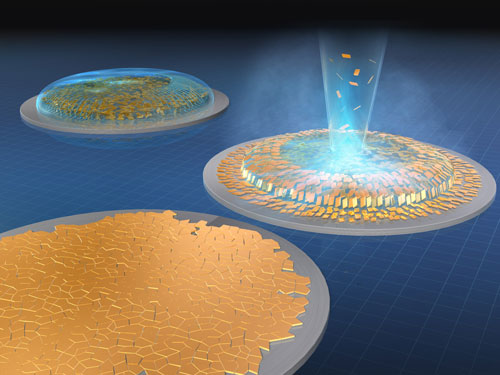

[Vol. 67] 溶液1滴、30秒でナノコーティング

MANAは、マイクロピペットを使って、酸化物ナノシートのコロイド水溶液を基板に1滴滴下した後、それを吸引するという簡便な操作により、約30秒という短時間でナノシート稠密配列膜の作製に成功しました。

2021年03月22日

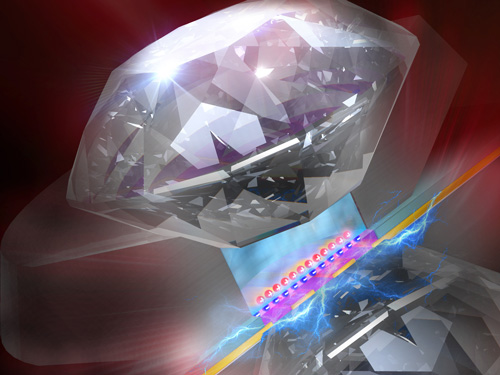

[Vol. 66] 圧力と電界を同時に制御する新しいダイヤモンドアンビルセルを開発

MANAは、圧力と電界を同時に制御する新しいダイヤモンドアンビルセルを考案しました。

2021年03月19日

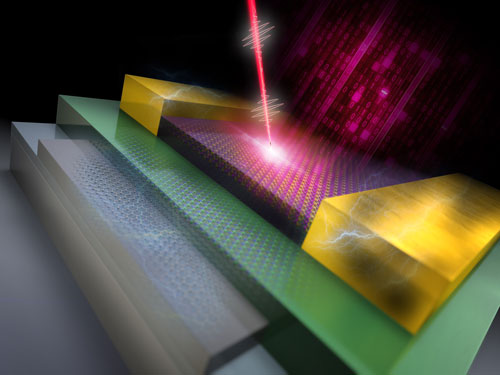

[Vol. 65] 二次元層状物質を使った光多値メモリの開発に成功

MANAは、光と電圧の二つの入力値で複数の値を記録できる多値メモリ素子を開発しました。

2021年03月17日

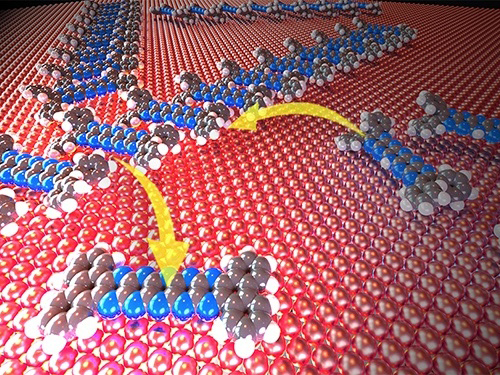

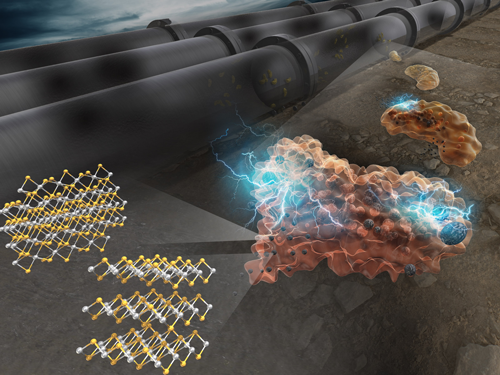

[Vol. 64] 鉄腐食細菌は黒サビを使って腐食を加速させていた

特殊な膜酵素がなくても硫酸還元菌が黒サビを使って電子の引き抜きによって鉄腐食を進行させることを示唆。

2020年11月20日

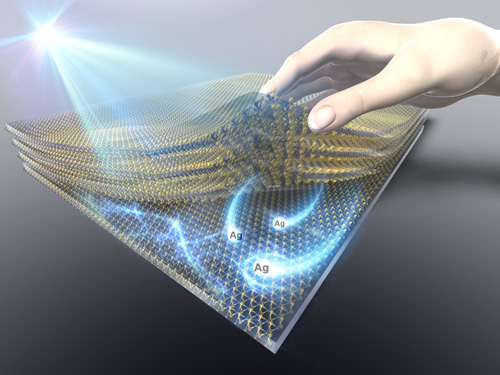

[Vol. 63] 単層のみで活性化されるMoS2光触媒

層状結晶の諸物性は層数に強く依存します。本研究では、二次元半導体であるMoS2を対象にAg光析出による光触媒活性の層数依存性の可視化を試みました。

2020年11月18日

[Vol. 62] 放射冷却を利用した一日中発電し続ける熱電発電

MANAは、ガラス等の身近な材料で日中放射冷却構造を作製し、熱電素子の上に設置することで、24時間継続して熱電発電できるモジュールを開発しました。

2020年11月16日

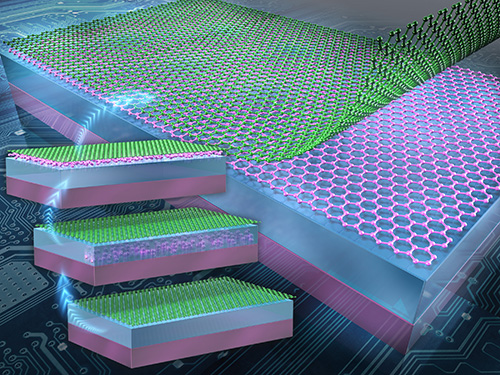

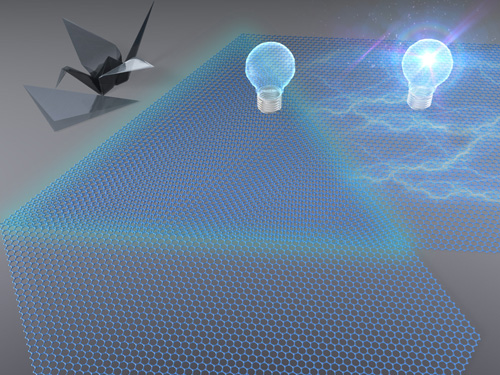

[Vol. 61] 二次元材料の折り重ね構造における新奇特性の発見

MANAは、二層グラフェンを一定の角度で’折り紙’のように折り重なると、電気を通さない絶縁状態を示すことを発見しました。

2020年08月26日

[Vol. 60] 「ブルーベビー」を救え:医療ガスの普及を可能とする粘土材料の開発

MANAは大気に触れると微量の硫化水素や一酸化窒素をゆっくりと放出する材料を開発しました。

2020年08月24日

[Vol. 59] プローブ顕微鏡探針を用いた、局所化学反応とユニークな炭素構造体の実現

新たに合成した特別な前駆体の分子を基板表面上で化学反応させ、三次元構造のグラフェンナノリボンを実現しました。

2020年08月21日

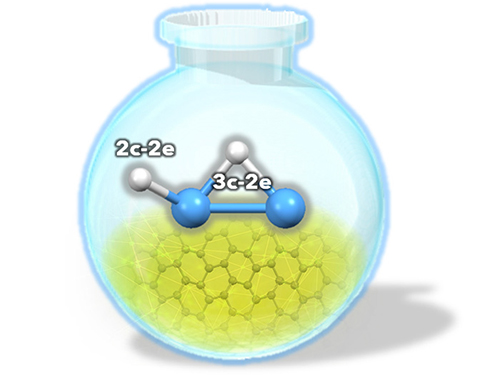

[Vol. 58] 電気が流れるナノシート材料の開発に成功

我々はホウ素と水素のみからなる導電性ナノシート材料を開発しました。

2020年03月25日

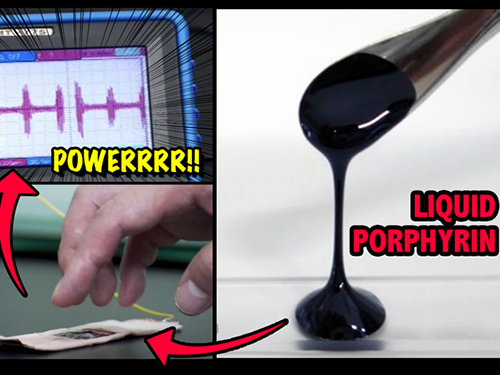

[Vol. 57] 半永久的に静電気を閉じ込められる液体

我々は、伸縮や折り曲げが自由自在な振動発電素子を開発しました

2020年03月23日

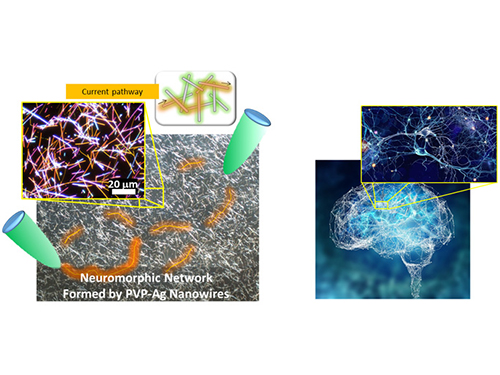

[Vol. 56] 考えることは計算すること? プログラムなし非生物学的なナノワイヤネットワークのインテリジェント動作

WPI-MANAの科学者達は、極薄の絶縁層でコーティングした金属ナノワイヤによって複雑なネットワークを作り、脳のような創発ダイナミクス、学習、記憶、忘却機能を観測しました。

2020年03月19日

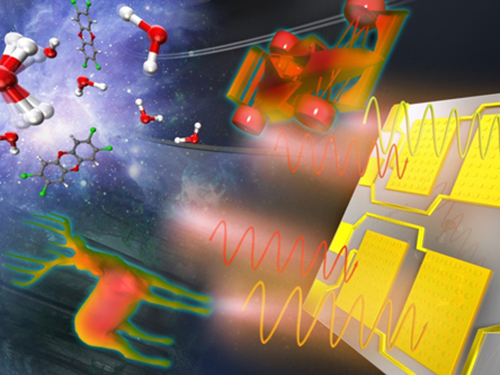

[Vol. 55] 赤外線スペクトルグラフィーを目指した新しいオンチップセンサー

MANAの研究チームは高い指向性を持つ、高波長分解能型の多波長センサーを開発しました。

2019年11月18日

[Vol. 54] 安価かつ安全な酸化鉄で酸化チタンを凌駕する光触媒性能が実現

多孔質シリカの細孔表面を足場とすることにより、通常は不安定な分子サイズの酸化鉄を安定化することに成功しました。

2019年11月15日

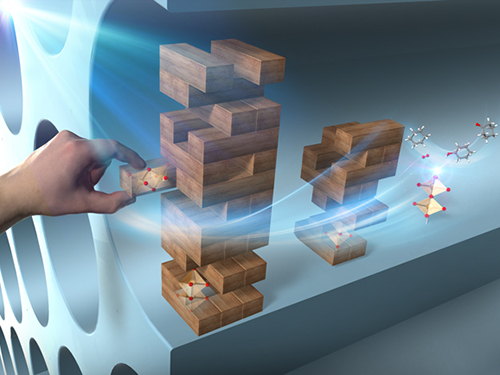

[Vol. 53] 安価かつ安全な酸化鉄で酸化チタンを凌駕する光触媒性能が実現

複雑な熱伝導経路を世界に先駆けてナノスケールで評価することに成功しました。

2019年11月12日

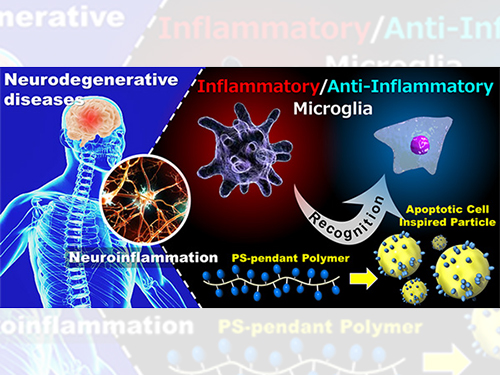

[Vol. 52] 中枢神経系疾患の治療にむけた抗炎症活性を有する高分子マイクロ粒子の設計

MANAは、生物が本来持つ免疫機能をコントロールするマイクロ粒子をデザインし、この粒子のみを用いて脳モデルにおける炎症反応を抑制することに世界で初めて成功しました。

2019年07月18日

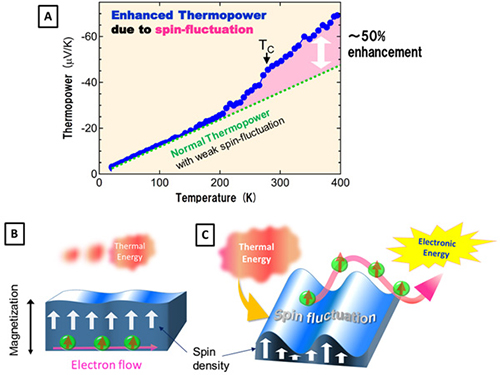

[Vol. 51] 磁性の効果により増強された熱電変換材料

我々は弱い強磁性体と呼ばれる金属において、強磁性転移温度Tc付近で熱電能が急激に増大することを見出した。

2019年07月17日

[Vol. 50] 1次元半導体ナノワイヤ構造の高度機能化による新構造デバイスの実現

MANAでは、シリコン(Si)基板上にSiナノワイヤアレイを形成し、ナノワイヤ内部の直径方向に層構造としてpn接合を構築した新構造光電変換素子の開発を行いました。

2019年07月16日

※vol.01~49は英語版のみとなっております。