MANAのこれまでの歩み

2007年の発足以来、MANAは国際的なナノテクノロジー研究のプラットフォームとなるべく努力を続けてきました。この年表は、拠点の成長の過程の記録であると同時に「ナノアーキテクトニクス」という新しい概念の成長の記録でもあります。MANAは今後も「ナノアーキテクトニクス」を洗練、発展させるべく努力を続け、ナノテクノロジーの世界を牽引します。

- 2007年

-

MANA発足

NIMSの「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA)」が文部科学省の世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の拠点の1つとして採択され、同年10月にMANAが発足しました。

青野正和初代拠点長の指揮のもと、いくつもの先進的な取り組みがおこなわれ、以後数々の成果を生み出していきます。また人材に関してはMANAのユニークな研究制度のひとつである「独立研究者制度」が同年導入。発足当初から世界レベルで活躍できる一流の研究者育成にも力を注いでいます。

- 2008年

-

第1回MANA国際シンポジウム開催

つくば国際会議場にて、第1回MANA国際シンポジウムを開催しました。国内外の著名な研究者による招待講演や口頭発表、ポスター発表によるMANA の研究成果発表は多くの活発な意見交換と交流を生み出しました。

その後もMANA国際シンポジウムは毎年現在に至るまで開催され、ナノテクノロジー分野における研究の発展に大いに資するものとなっています。

- 2008年

-

MANAサテライトラボ開設

拠点の国際化を実現するための取り組みのひとつが「MANAサテライトラボ」の設置です。世界的に著名な研究者をサテライト主任研究者(PI)として招聘し、各研究機関にMANAの研究を推進するサテライトを設置することでグローバルな研究活動の礎を築き上げることに成功しています。

開設時は、カリフォルニア大学 ロサンゼルス校(UCLA)、ジョージア工科大学(GIT)、東京理科大学、フランス国立科学 研究センター(CNRS)、北海道大学、ケンブリッジ大学の6研究機関と連携しました。

- 2009年

-

MANA広報誌『CONVERGENCE』発刊

MANAの最新の研究活動やプロジェクトに関する取材、著名な科学者へのインタビューなどを通して、ナノアーキテクト二クスの「今」を英語・日本語、紙面・WEBにて広く発信しました。

- 2010年

-

WPI-MANA棟 建設着工

- 2011年

-

ハインリッヒ・ローラー博士による科学イベント「ローラー博士の科学教室2011」開催

1986年ノーベル物理学賞受賞者でMANAアドバイザーであるハインリッヒ・ローラー博士を講師にお迎えして、つくば近隣の中学生 80名を対象に、科学の面白さや楽しさを理解してもらうため、「ローラー博士の科学教室2011」を開催いたしました。

- 2011年

-

東日本大震災

- 2011年

-

オンラインニュース“Research Highlights”配信開始

MANAでは特筆すべき研究成果を「Research Highlights」という形で発信しています。これらは国内への発信のみならず、海外向けに広くメディア発信されています。

- 2012年

-

MANA第2期スタート

- 2012年

-

WPI-MANA棟 竣工

MANA研究者と、大学や研究機関の研究者、国内外の企業技術者が一堂に会し、世界トップレベルの材料研究とナノテクノロジー研究を展開する研究棟として建設されたWPI-MANA棟。

そのため研究者・技術者の交流の場づくりにも配慮し、融合研究を生み出す交流の場「メルティングポット環境」として整備しました。

また、省エネとCO2削減に配慮すると同時に、太陽光発電、非常用発電機、蓄電池からなる複数電源をネットワーク化し、統合制御するマイクログリッドシステムを国内で初めて導入。非常時にも安心な体制を構築しました。

※建物を環境性能で評価し格付けする「CASBEE」において、最高評価Sランクを取得。

- 2013年

-

高校生を対象に「サマー・サイエンスキャンプ2013」開催

全国より集まった12名の高校生が合宿生活を送りながら、実習・講習、研究者との交流を通じナノの世界に触れました。

- 2013年

-

サイエンスアゴラ2013に出展・スマポレンジャー出動!

日本最大級の科学交流イベント「サイエンスアゴラ」が開催され、MANAからは複合化生体材料グループが「病気を診断・治療する未来の材料“スマートポリマー“」について、展示・実演しました。

そこで研究員たちはスマートポリマーと科学のすごさ・面白さを伝える「スマポレンジャー」に扮し、老若男女幅広い来場者に成果を伝えることができました。

その後数年に渡りスマポレンジャーはNIMS一般公開やつくば科学フェスティバルなどでサイエンスショーを開催し、多くの子供や学生に科学の素晴らしさ・面白さを伝える活動を続けました。

そしてついに2016年、スマポレンジャーを誕生させた荏原充宏MANA准主任研究者(当時)が「つくば科学教育マイスター」に認定。その功績が高く評価されました。

- 2016年

-

先進7カ国 (G7) の科学技術大臣による視察

つくば市内で開催されていた先進7カ国(G7)科学技術相会合にて、エクスカーション(体験型見学会)が行われ、各国大臣および関係者の方々が国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA)を視察されました。

- 2017年

-

MANAは「WPIアカデミー」へ

文部科学省は2017年度より、日本の研究環境の国際化やその他の改革を先導し、国際頭脳循環の加速・拡大を進めるため「WPIアカデミー」を新たに設けました。

WPIプログラムに10年間取り組み、世界から目に見える卓越したWPI拠点のひとつとして大きな成果を残したMANAも「WPIアカデミー」へとステージを移し、その高い研究水準と研究環境を進化させています。

- 2017年

-

第2代MANA拠点長に佐々木 高義フェローが就任

- 2017年

-

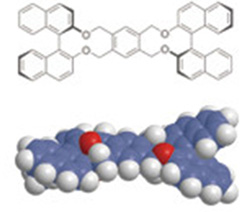

第1回ナノカーレース開催

世界初の試みである分子の車による国際レース「ナノカーレース」がフランス・トゥールーズにて開催されました。NIMS-MANAチームは日本を代表して参加しましたが、用意されていた装置の制御PC・ソフトウエアの2度に渡る不具合で途中棄権せざるを得ませんでした。

ですが、レースへの参加を通じてこれまで難しかった形の変わりやすい「柔らかい分子」の変形や動きを精密に制御することに成功するなど、実りある研究成果を生み出すことができました。

ちなみに、装置の不具合に襲われても当初あきらめずに復旧作業を続けた姿勢と、2度目のトラブル時に他チームへの悪影響を回避するためにあえて途中棄権した姿勢に、日本チームに対し「フェアプレイ賞」が贈られました。

- 2020年

-

コロナ禍によりMANA国際シンポジウム2020の開催が中止

- 2021年

-

オンライン形式でMANA国際シンポジウム2021が開催

コロナウィルスの世界的流行により海外渡航や大人数が集まっての活動が制限された2020年代初頭。発足の翌年から毎年開催されてきたMANA国際シンポジウムも1度は中止を余儀なくされましたが、翌2021年にはオンラインという形で開催しました。

発表者の所在は世界中にわたり、つくば、東京、カナダ、イギリス、フランス、米国、中国からのライブ配信となりました。何千キロもの距離を超えた質疑応答のディスカッションがおこなわれ、オンラインの強みを活かした例年以上に国際的な広がりをもったシンポジウムとなりました。

- 2022年

-

第2回ナノカーレース開催・NIMS-MANAチーム優勝

世界で最も小さいカーレースであるナノカーレースの第2回大会がフランス・トゥールーズのCEMES/CNRS(フランス国立科学研究センター)で開催されました。NIMS-MANAチームは前回大会の雪辱を晴らし、見事優勝の快挙を成し遂げました。

- 2022年

-

谷口 尚フェローが第3代MANA拠点長に就任

-

谷口 尚MANA拠点長らが「クラリベイト引用栄誉賞」を受賞

- 2023年

-

MANAは「ナノアーキテクトニクス材料研究センター」に

NIMS第5期中長期計画のもと、これまでの6拠点体制を再編し、7研究センターが設置されました。

MANAもこれまでの「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点」から「ナノアーキテクトニクス材料研究センター」に名称を変更。

略称MANAはそのままですが、研究体制に大きな改革がなされました。そのことにより引き続き材料科学分野で世界トップレベルの成果を挙げていくと同時に、産業界に必要とされる基盤研究により積極的に貢献するというNIMSのビジョンを推進しています。

- 2024年

-

『LANL/NIMS Quantum and Functional Materials and MANA International Symposium 2024』を開催

17回目となるMANA国際シンポジウムが、ロスアラモス国立研究所 (LANL)、物質・材料研究機構 (NIMS)とのジョイントワークショップとして開催されました。

国内外招待講演者とMANAの研究者による貴重な講演とともに期間中には招待講演者向けのラボツアーやMANAの若手研究者によるポスター発表も実施。今後の研究活動に向けた活発な意見交換がなされました。