半導体機能デバイスグループについて

次世代演算素子を目指した新しい動作原理の開拓

AI技術が発展する中、半導体デバイスの高性能化へ向けた要求は留まることを知りません。そこでは微細化・高集積化・省電力化・高速化といくつもの特性を向上させることが求められます。それに応えるためには従来のSiデバイスの改良だけでなく「新材料を取り入れた素子構造」の中で「演算機構の新しい動作原理」を実現するという難題に取り組まなければなりません。そこで当グループは分子性ナノ材料や二次元半導体といった新材料を活用しながら従来のノイマン型演算機構と異なる半導体デバイスの動作原理を確立して、Siテクノロジーを凌駕する新機能デバイスの開拓を目指します。

専門分野・研究対象

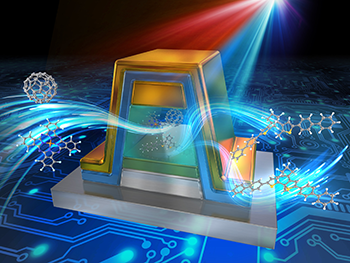

分子性量子ドットを使ったトンネルトランジスタの開発。

「分子こそ優れた量子ドット」との発想に基づき、分子が持つ量子機能を駆使したトンネルトラジスタの開拓に取り組んでいます。光異性化分子をつかった光制御型トンネル素子[1]、異種分子の分子軌道で制御した多値トンネルトランジスタ[2]、ラジカル分子を使ったスピントンネルトランジスタ[3]の開発などに成果を出してきました。いずれも分子ならではのユニークな機能をCMOSテクノロジーに融合することを目標としています。

References

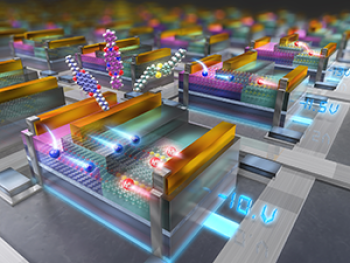

分子性半導体を使った非ノイマン型演算素子の開発

電流の増加と減少を巧みに制御できる有機アンチ・アンバイポーラトランジスタ(AAT)を駆使して、有機エレクトロニクスに新分野を開拓しようとしています。3つ以上の演算値を制御できる多値演算素子[4, 5]、メモリと演算を融合したロジックインメモリ[6, 7]、再構成可能な二入力ロジックゲート[8]、脳型コンピューティングを目指したニューロモルフィック素子[9]など非ノイマン型演算素子の動作原理を実証してきました。いずれも集積度の飛躍的な向上や消費電力の大幅減少に寄与することが期待されます。

References

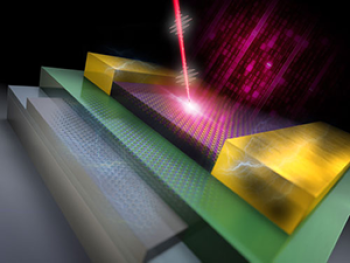

二次元原子層材料を使った非ノイマン型演算素子の開発

Siテクノロジーの限界が近づく中、ポストSi世代のトランジスタとして遷移金属カルコゲナイド(半導体)・グラフェン(金属性)・六方晶窒化ホウ素(絶縁性)といった多様な電子物性を示す二次元原子層を組み合わせた次世代トランジスタの研究が活発に進められています。しかし私たちは単なるトランジスタ性能の向上を目指した研究には興味がありません。その一歩先、新しい演算機構の開拓に取り組んでいます。二次元原子層材料を積み重ねたヘテロ積層型トランジスタによる光多値メモリ[10]、再構成可能な二入力ロジックゲート[11]、脳型コンピューティングを目指したニューロモルフィック素子[12]など新しい演算機構の開拓に成果を挙げてきました。

References

グループメンバー