ENGLISH

ENGLISH

レース結果

ナノカーレースの順位・結果を発表いたします。

| 順位 | 車 | チーム | 所属 | 国籍 | 走行表面 | 走行距離 (時間) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

|

AMERICAN-AUSTRIAN NANOPRIX TEAM | Graz Universität (Austria) / Rice University (USA) |

AUSTRIA / USA |

Ag(111) / 銀 |

1000 nm (29H) |

| 1 |

|

SWISS TEAM | University of Basel |  SWISS |

Au(111) / 金 |

133 nm (29H) |

| 3 |

|

OHIO BOBCAT NANO-WAGON TEAM | Ohio University |  USA |

Au(111) / 金 |

43 nm (29H) |

| 4 |

|

NANO-WINDMILL COMPANY | Technische Universität Dresden |  GERMANY |

Au(111) / 金 |

11 nm (1H) |

| - |

|

NIMS-MANA TEAM | NIMS-MANA |  JAPAN |

Au(111) / 金 |

1 nm (1H) |

| - |

|

TOULOUSE NANOMOBILE CLUB | CEMES-CNRS |  FRANCE |

Au(111) / 金 |

0 nm |

日本チームは残念ながらSTM(走査型トンネル顕微鏡)を操作するCNRS側のコンピュータートラブルに2度見舞われてしまい棄権となってしまいました。

このコンピュータートラブルにより、レースに使用するコース、ナノカー、ナノカーを操作するSTM探針が破損しました。

当初あきらめずに復旧作業を続けた姿勢と、2度目のトラブル時に他チームへの悪影響を回避するためにあえて途中棄権した姿勢に、日本チームに対し「フェアプレイ賞」が贈られました。

ナノカーレース日本チーム チームリーダー中西和嘉のコメント

ナノカーレースに参加して:

まずはレースが無事開催されたこと、NIMS-MANAチームは、用意されていた装置の制御PC・ソフトウエアの不具合で途中棄権せざるを得ませんでしたが、ナノカーレース自体が様々な実りある研究成果とともに終わったことにほっとしています。

本ナノカーレースでは、それぞれのチームが、さまざまな分子の車を持ち寄りました。まず優勝チームのアメリカ・オーストリアチームは、初めてこの世にナノカーを作成したJ.Tour教授が参戦しています。早く走ることを長年追求し、レース前まで車の構造は極秘でありました。2位のスイスチームはなるべくシンプルにした車ということで、確実に走ることができました。ほか、ドイツチームは4つの分子が組み合わさった車であるはずが、今回3つの分子しか集まらず、走るのが難しかったようでしたが、健闘していました。アメリカチームは、とても大きい車で、全体を金上に持ってくることが難しかったようで、いくつかタイヤを失い、2つや3つのタイヤで走ることもありました。フランスチームは美しい4輪の車の形が見えたものの、スピンして動かないという事態になりました。

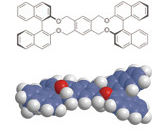

日本チームの車はしなやかに形を変えるというもので、レース会場の金表面に乗せた時には折りたたまれた状態で、走るために平たく引き延ばしてから使う、というものでありました。

レース自体がSTM※実験(単分子観測の実験)なのですが、これは普通の実験環境とは大きくちがうでしょう。普段は、一人で、静かに分子と対面しています。しかし、今回は違います。6チームメンバーが一室に集まり、お互い人も車も影響を与えながら、トラブル時には助け合いながら、レースを進めていました。

私たちのチームは2度の装置の制御PC・ソフトウエアの不具合による致命的なアクシデントに見舞われましたが、そんな状況でも、非常にポジティブにとても難しい実験を続けてくれた、パイロットでSTM専門家のWehyo Soe 博士とMarek Kolmer博士に感謝と敬意を表します。

私たちのナノカーは、しなやかに曲がる、という特徴をもっており、金表面でも様々な構造をとり、構造に由来した様々な動きや機能が期待できます。しかし、レースを戦うために、分子を広げておくという、操作が入るため、柔らかい分子の車は操作が難しいというデメリットもあります。このような中、経験と知識豊富なWehyo Soe 博士は世界でも稀な非常に高度なテクニックを駆使して、レース前にすばらしく上手に平たいナノカーを作成し、まさに準備万端でした。

開始10分で1ナノメートルの移動という記録を残し、その後私たちの戦いは終わりました。

ナノカーレースは、ナノカーを速く走らせることがレースを勝つためのルールではありますが、それ以外にも様々な研究上の意義があります。わざわざ操作が難しい分子の車を選び、その車の性能や制御法を確かめるチームがいくつもありました。簡単なレースではありませんでしたが、同じ部屋で2日間(準備も含めるとさらに長く)ともに戦い、同じ時間をすごせたことは何にも代えがたい経験となりました。ナノカーレース(レース準備期間)により得られた研究成果を各チームが今後の研究に生かしていきます。

最後に、

このようなチャレンジングでエキサイティングなナノカーレースに参加する機会をくれたChristian Joachim博士に感謝します。

また、レースに関連して様々な研究協力をしてもらった、チームメンバーやメンバー外の研究者に感謝します。ナノカーレースへの参加は、私たちナノカーを作る有機合成化学者だけでは不可能で、NIMSのSTM(単分子観測)研究者や理論(シミュレーション)研究者の協力を得てこそ可能であり、このような共同研究が可能である環境に感謝します。

ナノカーレースをわかりやすく伝えるのに尽力してくださった方々にも感謝します。

また、NIMS-MANAチーム スポンサーのTOYOTA自動車に感謝します。

レースを見守っていただいた皆様、ありがとうございました。

2017年4月29日

NIMS MANAチームリーダー 中西和嘉

※STM:走査型トンネル顕微鏡(Scanning Tunneling Microscope)

今回のレースで分子の観察に使われた装置

分子カーレース

ナノサイズの分子の「自動車」をデザイン・合成し、原子レベルでコントロールされた金の「サーキット」上を走らせよう、という研究が近年活発になってきています。MANAのサテライト主任研究者である、フランス国立科学研究センター(CNRS)のクリスチャン・ヨアヒム博士は、単分子から成る「自動車」のレース、ナノカーレースを開催することを決定し、フランス・ドイツ・オーストリア・アメリカ・日本からの各チームが、この世界でもっとも小さく、もっとも困難な科学的カーレースに挑戦します。

ナノカーレースは、フランス・トゥールーズにて2017年4月28日(金)から29日(土)(現地時間)にかけて行われます。36時間に及ぶレースの模様は、公式YouTubeチャンネルでのライブ配信の他、東京・お台場の日本科学未来館にてパブリックビューイングも行われます。

関連リンク:

ナノカーレース公式ホームページ (CNRS)

ナノカーレース公式ホームページ (CEMES-CNRS)

ナノカーレース公式 YouTubeチャンネル

日本科学未来館「未来館でパブリックビューイング! ~ナノカーレースとは何なのか?~」

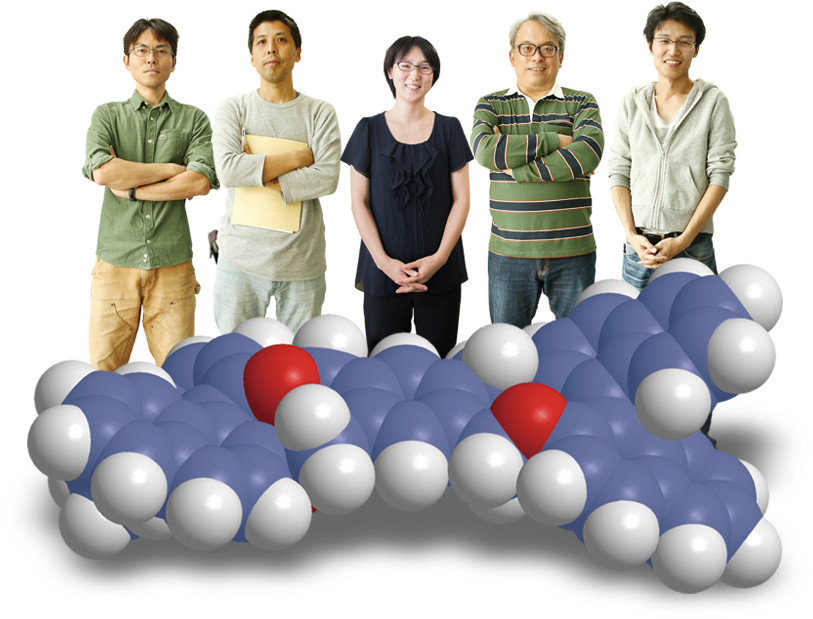

日本チームについて

つくばの物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA)からは、5人の研究者がこの分子カーレースに参画します。設計中のナノカーは右の図のようなデザインです。

チームクルー

車体設計

(ヨナミネ ユウスケ)

(MANA, NIMS)

エンジン設計

(シライ ヤスヒロ)

(NIMS)

チームリーダー

車体デザイン

(ナカニシ ワカ)

(MANA, NIMS)

テクニカルディレクター

(アリガ カツヒコ)

(MANA, NIMS)

ドライバー

(ミナミ コウスケ)

(MANA, NIMS)

動画

NanoCar Race, des molécules sur la ligne de départ by CNRS

スポンサー