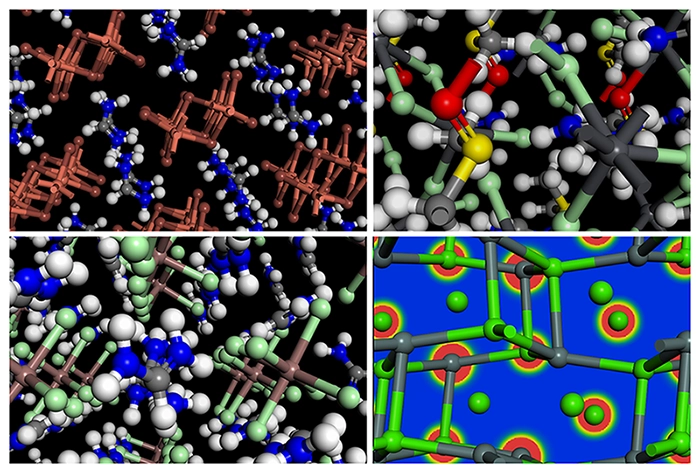

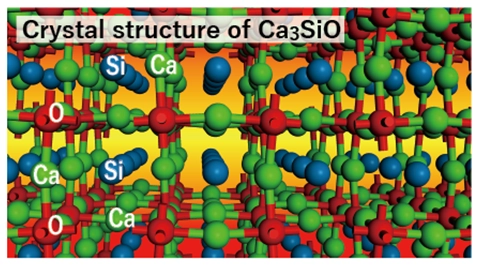

右の図は、Ca3SiOという物質の結晶構造を示す。この物質は、一般のペロブスカイト構造の陰イオン位置を陽イオンであるCaが占め、その陽イオン位置を陰イオンであるSiとOが占めるため、逆ペロブスカイト型構造と呼ばれる。

Siの形式電荷が-4価と見なせることが特徴であり、価電子帯がSiの4p軌道、伝導帯がCaの4s軌道から成る。そこに酸素が含まれ、ペロブスカイト型結晶をとることから、1eVにも満たない狭いバンドギャップを持つ直接遷移型半導体となっている。

II-VIやIII-Vの半導体では、砒素やカドミウムなどの毒性元素が必要となる特性も、結晶構造と化学組成の妙によって、典型元素で実現できるという実例である。

目的

電子セラミックスとは、絶縁性、導電性、磁性、光学特性などの電子の振る舞いと機能が直結したセラミックスです。パソコンなどの電子機器、変電所のような電気設備に組み込まれます。近年、チップ状の磁器にとどまらず、ウエファ上の薄膜など、様々な形態で用いられます。

本グループでは、そうした電子セラミックスの高機能化や、製造技術の開発を進め、進歩の著しい情報・通信や、省エネ技術などへの貢献を目指します。

アプローチ

理論計算や蓄積した知見に基づく新物質・新材料の探索や得られた物質の電子状態の詳細な検討を進めています。特に、新しい半導体物質や新しい圧電体・強誘電体を見出し、従来にない機能を実現することを目指した検討を進めています。また、表面や接合等における機能発現に注目した研究を進めています。エピタキシャル薄膜、結晶・非晶質のナノ構造制御などの構造形成技術の開発を通じた新しい機能の取得を目指した検討を進めています。

大橋 直樹(おおはし なおき) / グループリーダー

組成-構造-物性相関の解明と材料化プロセスの開発

概要

物質の機能は、化学結合状態、すなわち、化学組成とその原子配列によって決定される電子構造によって支配されている。そのため、結晶の持つ導電性や発光特性、あるいは表面・界面における機能について、化学組成、原子配列、化学結合の観点から考察し、組成-構造-物性の間の相関関係の解明を目指し、さらに、その結果を元にした新たな物質や表面・界面構造の開発につなげる。

特に、環境負荷の小さなありふれた元素から構成され、また、省エネルギーや安全・安心という社会課題の解決に寄与し得る物質・材料やそれらを合成するための製造プロセスの提案を目指す。

特徴

金属以外の結晶の多くは、陰イオンと陽イオンとの静電引力がその構造形成に寄与しており、構成元素の電気陰性度やイオン化ポテンシャルという元素に特有な性質が構造形成に対して大きく寄与する。

一方、電子・光物性を支配する電子のバンド構造は化学組成と結晶構造(原子配列)の両方が寄与し、また、圧電性のような結晶格子の寄与する物性には結晶構造(原子配列)の異方性がそれに寄与する。

そうした中、目的とする物性屋特性を得るため、元素の持つ電荷(価数)の制御や、無機結晶に分子を導入するハイブリッド化などの手段を駆使し、新しい機能を発現する物質を開拓し、その機能を有用なものとすることを目指している。

主な研究 1

主な研究 2

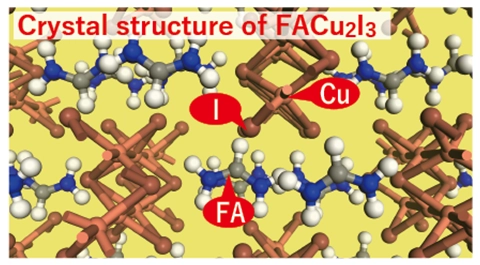

一方、左の図に示したのは、いわゆる有機ー無機ハイブリッド結晶、と呼ばれる無機イオンから成る要素と、分子イオンから成る要素が共存して構成される結晶構造の一例である、ホルムアミジニウムイオン([HC(NH2)2]+)を含んだ銅ヨウ化物結晶である。

元素イオンは球体に見立てられるものとなっているのに対して、分子イオンはそれ自身が異方性を持つことから、同じ分子であってもその整列状況を制御することによって結晶の持つ対称性、ひいてはその物性を変化させられる可能性がある。

分子イオンの分子量や構造もパラメータとして加えた物質探索、物質設計を進めることで、環境負荷が少なく、かつ有用な機能を備えた物質の開発を進める。

まとめ

第一原理計算を用いた仮想物質の結晶構造や電子構造のシミュレーション、薄膜やバルクなどの様々な形態の物質合成を通じ、ありふれた元素から成る環境性能に優れ、高い機能を持った物質・材料の探索により、豊かな社会の実現を目指します。

安達 裕(あだち ゆたか)

酸化物半導体薄膜の雰囲気ガス応答特性の向上

概要

酸化物半導体は雰囲気中のガス濃度に対応した電気抵抗変化を生じるため、ガスセンサとして応用されており、現在はより高感度、よりガス選択性の高いセンサの開発が求められている。薄膜型のセンサの場合、膜厚を薄くすると応答性が向上することが期待されるが、膜厚数十nm以上のセンサに関する報告がほとんどであった。我々は、酸化物半導体を10nm程度まで薄膜化することにより、センサ応答が劇的に向上することを明らかにした。

また、酸化物半導体結晶表面にどの結晶面が露出するかは、センサのガス選択性に大きく影響する。我々は薄膜最表面に露出する結晶面を制御するプロセスを開発し、同じ材料でもガス選択特性の異なるセンサを作製できることも明らかにした。

特徴

- 酸化物半導体薄膜の膜厚を10 nm程度まで薄くすることにより、薄膜ガスセンサの応答特性が劇的に向上

- 酸化物半導体ZnO薄膜作製プロセスの開発により、表面がZn原子で終端された薄膜と、O原子で終端された薄膜の作り分けが可能

- 酸化物半導体薄膜表面の結晶面を制御することで、同じ材料でも異なるガス応答特性を有するセンサの作製が可能

主な研究

ZnOやSnO2などのn型酸化物半導体は、古くからガスセンサとしての応用研究がなされている。比較的高感度、小型化が容易、安価、といった特徴があり、モバイルデバイスへの搭載や、センサネットワークなどへの応用に適している。

これら応用のためには、センサのさらなる高感度化、ガス選択特性の改善などが求められている。

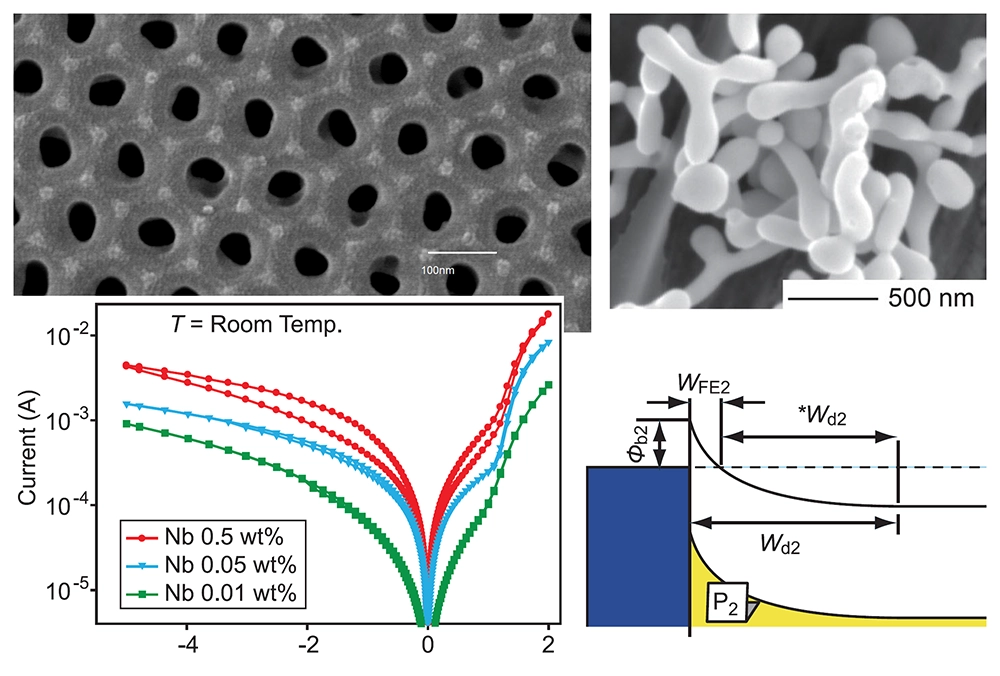

薄膜型半導体ガスセンサの膜厚は、センサ応答値に大きく影響するパラメーターであり、膜厚が薄くなるほどセンサ応答値が向上することが期待される(上左図)。これまでは、膜厚数十nm以上のセンサに関する報告がほとんどであったが、10nm程度まで薄膜化することによりセンサ応答値が劇的に向上することが明らかになった(上右図)。

また、酸化物半導体結晶表面にどの結晶面が露出するかは、センサのガス選択性に大きく影響する。ZnOのような極性結晶は表面がZn原子で終端された結晶面とO原子で終端された結晶面があるため(下左図)、最表面がどちらの結晶面であるかによりガス選択性が異なることが期待される。

我々は、任意の結晶面だけを最表面に露出させる製膜法を開発し、様々な基板上に、最表面に露出する結晶面が異なるZnO薄膜を作製してきた(下右図)。それら薄膜のガスセンサ特性を評価することにより、同じ半導体材料でもガス選択特性の異なるセンサを作製できることが明らかになった。

これらの結果は、高感度、高ガス選択性を持つガスセンサの設計指針に役立つことが期待される

まとめ

本研究の成果を用いることにより、小型で高感度、ガス選択性に優れたガスセンサの実現が期待できる。小型で高機能なガスセンサは、携帯型の呼気分析デバイスや環境ガスモニタリングネットワークへの応用が期待できる。

実用化のためには、様々なガスに対して選択性を示すセンサをより多く開発する必要がある。

大澤 健男(おおさわ たけお)

酸化物界面構造の機能創出

概要

多彩な機能を有する酸化物材料を原子レベルで接合させ、これまでにない新しい機能を創出することは、省エネルギー・創エネルギー社会の実現に向けてますます重要となっています。高効率な酸化物デバイスの実現を目指して、ペロブスカイト型酸化物(主にSrTiO3やBaTiO3)や極性酸化物半導体ZnOヘテロ構造が注目されています。

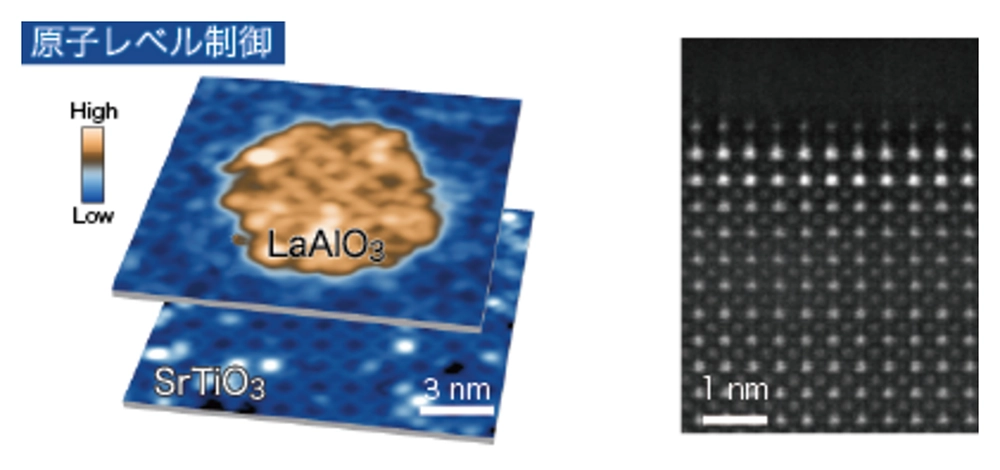

原子レベル制御する薄膜成長技術を駆使し、不純物や欠陥密度を低減した超高品質な半導体素子を構築して、その性能を向上させる材料開発を行います。

特徴

- 優れた接合界面を形成するため、原子レベルで行う構造・組成・欠陥の制御

- 極微量不純物の計測技術とそれを利用した隠れた機能の解明

- イメージングやスペクトロスコピー計測データと電子輸送データを両輪とする物性相関

主な研究

- 酸化物ヘテロ界面について、原子レベル秩序を有するエピタキシャル構造を作製することによって、電子状態の空間分布を原子レベル分解能で計測し独自な成長様式を解明した。また、この界面は高濃度電子を蓄積しており、新奇電子物性を引き出すことに成功した。

- ウルツ鉱型ZnO薄膜の極性制御法を確立し、それに基づく電子物性変調を見出した。また、高品質ZnO結晶に含まれる極微不純物や欠陥構造に由来する電子輸送を明らかにして、新しいプロセス応用に展開できる知見を獲得している。

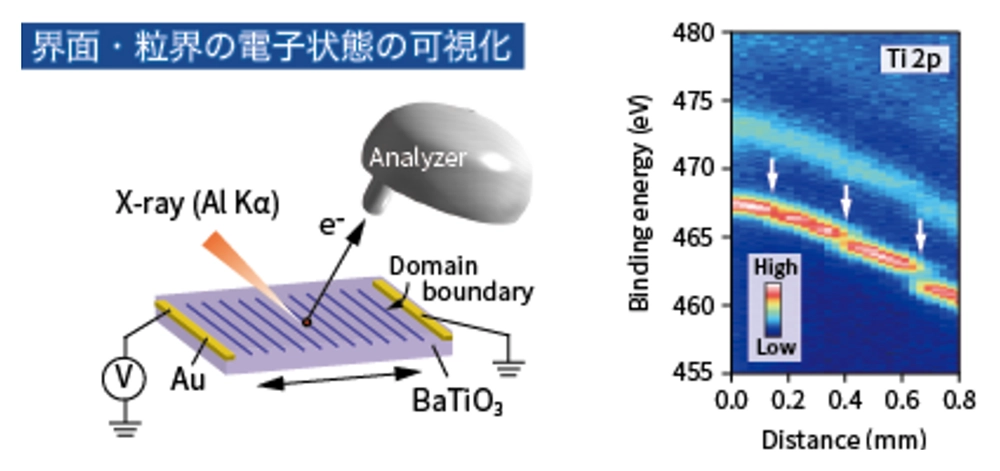

- 単結晶を用いて、強誘電体ドメイン構造に基づく異方的電気伝導性と局所電子状態を観測することに成功した。光電子分光測定を駆使して、ドメイン境界のポテンシャル障壁を可視化した。

- 抵抗スイッチングメモリの動作機構を検証するために、バルク敏感な硬X線光電子分光によって界面電子状態を明らかにした。新たな機構を活用した高速メモリ創出のためのプロセスを構築する。

まとめ

- 酸化物薄膜界面・ドメイン境界の電子状態計測

- 電子分光による極性酸化物半導体の極性判定

- 極性制御による電子輸送特性の解明

- 高品質ヘテロ接合化による多彩な物性の開拓

- 実用デバイス創成に向けた新しい原理の構築

- 酸化物中の精緻な欠陥制御基盤技術の創出

齋藤 紀子(さいとう のりこ)

半導体金属酸化物ガスセンサの開発

概要

近年のガスセンサには、従来の安全・安心に貢献する警報器だけでなく、健康・環境の分野や、より快適な暮らしや持続可能な社会の構築に期待が高まっている。さらに、小型化、省エネ化、モバイル・ウェアラブル機器への実装化が求められている。酸化物半導体は、表面吸着する酸素イオンの量によって電気抵抗が変化するため、ガスセンサとして働く。センサ感度向上のためには、材料の表面制御が重要である。

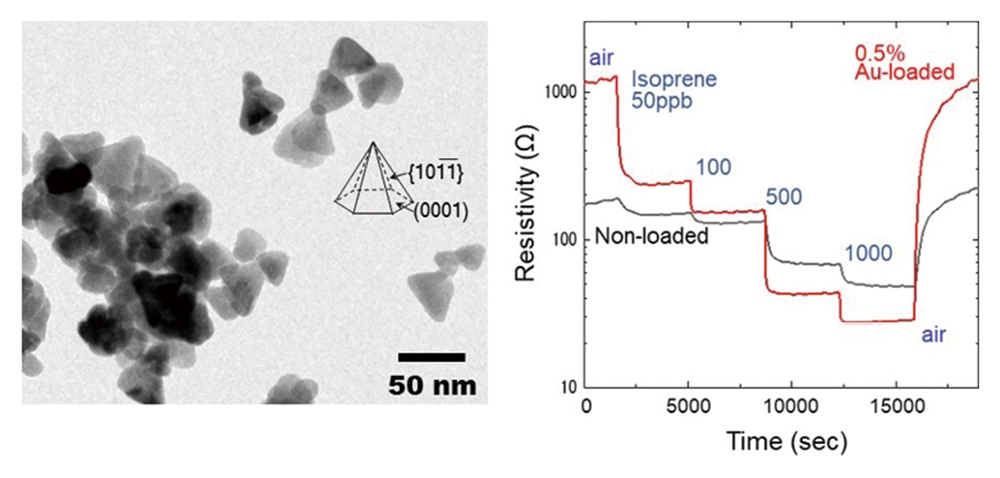

本研究では、新規形状の酸化亜鉛粒子を合成し、粒子の結晶面がセンサ特性およびガス脱着特性に及ぼす影響を調べた。また、触媒ナノ粒子付与による特性向上、呼気中水蒸気の影響などの実用化課題を検討した。

特徴

- 酸化物セラミックス粉体の形状、結晶面制御。

- Auナノ粒子を担持したピラミッド型酸化亜鉛粒子のガスセンサ特性評価。

- 高湿度下で10ppbから1ppmのイソプレンガスを検出。

- 呼気分析に利用可能。

主な研究

体調・生活習慣管理のためのウェルネスセンサを目指して、呼気中の微量イソプレンガスを検知できる酸化物半導体ガスセンサの研究を行った。酸化亜鉛材料合成による微細構造制御(左図)と触媒付与の結果、高湿度下で呼気中濃度相当のイソプレンガスを検出できた(右図)。

感度向上には、酸素イオン吸着サイトとなる酸素欠陥が多い活性結晶面の露出が効果的であった。このセンサは半導体型イソプレンセンサの中で最も高い感度を示した。

イソプレンは眠いときに出るガスで、このガスセンサは過労防止や自動車事故防止に有用と考えられる。

まとめ

結晶面やナノ構造を利用した、ppbレベルの微量ガス検出できる酸化亜鉛ガスセンサを開発した。ppbレベルの希薄ガスの検知ができる高感度レセプタ粒子は、空気質モニタリングや呼気ガス健康診断ができるウェルネスセンサに応用可能である。

今後の実用化には、ガス選択性向上、モバイル機器に搭載できる小型化が課題である。

上田 茂典(うえだ しげのり)

X線全反射を利用した界面電子状態の研究

概要

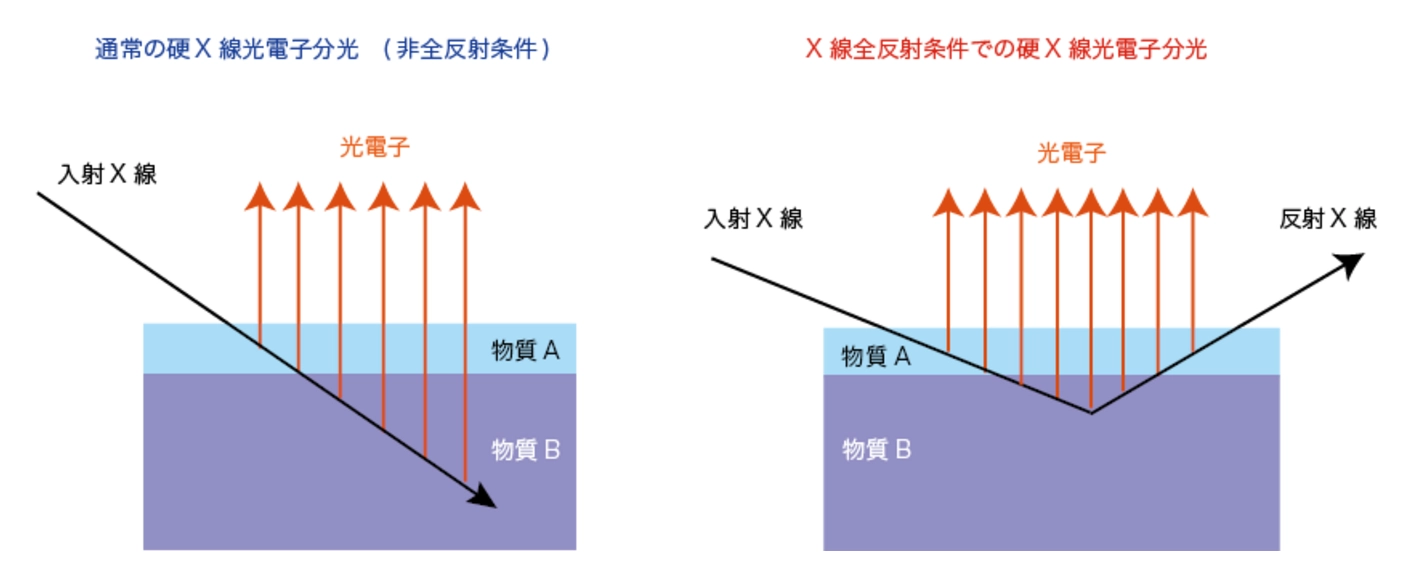

硬X線光電子分光は、従来の光電子分光にくらべ検出深度が深いため、バルク敏感な電子状態の測定を行うことができる。機能性デバイスのヘテロ界面での電子状態、磁気状態の検出を非破壊で行うことは、デバイスの性能向上のための指針につながるため、検出深度が深い硬X線光電子分光は有効である。界面近傍の電子状態、磁気状態の詳細を調べるために、X線全反射と硬X線光電子分光の組み合わせが有効であることを明らかにした。

本手法を用いることで、半導体ヘテロ接合近傍のバンドオフセットや絶縁体/強磁性体界面での電子状態や磁気状態を検出することができる。

特徴

- 光電子の放出深さ分布をX線全反射を利用して制御

- 非破壊で界面近傍の電子状態の測定が可能

- 従来の深さ依存測定に比べて10倍以上の高速化を実現

- バンドオフセットやバンド曲がりの検出に有効

- 円偏光X線の利用で、強磁性体の磁気情報も得られる

主な研究

硬X線光電子分光を非全反射条件で行うと、表面よりも深い領域の光電子の寄与が高くなる。一方、全反射条件とすることで、物質Aと物質Bの界面(物質Aが無い場合は、物質Bの表面)近傍からの光電子の寄与を高めることができる。

X線の侵入長を全反射臨界角近傍で制御した硬X線光電子分光により、バルクのワイドギャップ半導体の表面バンド曲がりを検出することに成功した。また、絶縁体/強磁性体界面に対して本手法を適用した結果、界面近傍での磁化はバルク領域に比べて減少することも明らかとなった。

本手法は、半導体ヘテロ界面のバンドオフセットや絶縁体/強磁性体界面の電子状態、磁気状態を非破壊で検出することができるため、デバイスの性能向上に必要な知見が得られるものと期待される。

まとめ

硬X線光電子分光を用いて、高スループット深さ依存性電子状態測定法をX線全反射と組み合わせることで実現した。

半導体の表面バンド曲がりのみならず、デバイス構造中の半導体ヘテロ界面でのバンドオフセットの直接測定、ならびに絶縁体/強磁性体界面近傍における強磁性体の電子状態、磁気状態測定から、デバイス性能向上に必要な知見が得られるものと期待される。

清水 荘雄(しみず たかお)

新規非ペロブスカイト・非鉛強誘電体の探索

概要

強誘電体は、その結晶対称性から圧電性、焦電性、強誘電性など多彩な特性を示し、センサやアクチュエータ、不揮発性メモリなど幅広い用途へ応用・検討がされているが、従来使用されている材料は微細化が困難であることや、環境適合性の低い鉛が含まれることから新規材料の登場が望まれていた。

我々は、非鉛ペロブスカイト型材料に始まり、HfO2基材料、ウルツ鉱型材料といった従来用いられてきた組成・結晶構造の枠を超えた材料の探索・開発を行っている。

特徴

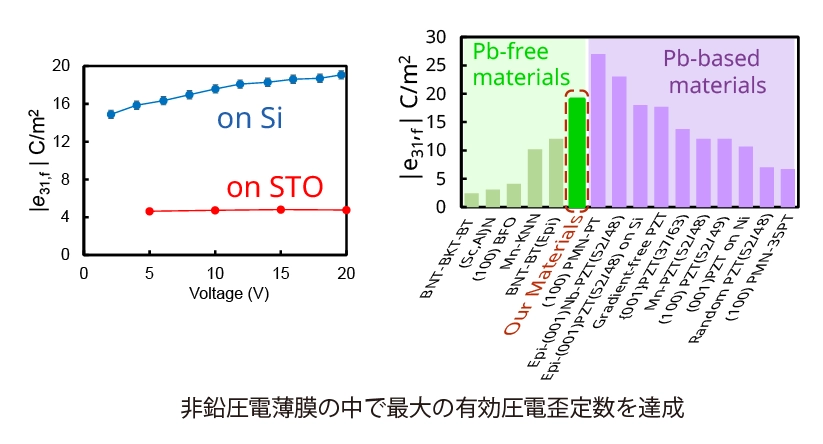

- 薄膜として高い性能( 圧電歪定数 d33≈275 pm/V、有効圧電応力定数e31, eff ≈ 19 C/m2)を持つ材料の非鉛圧電体材料の開発

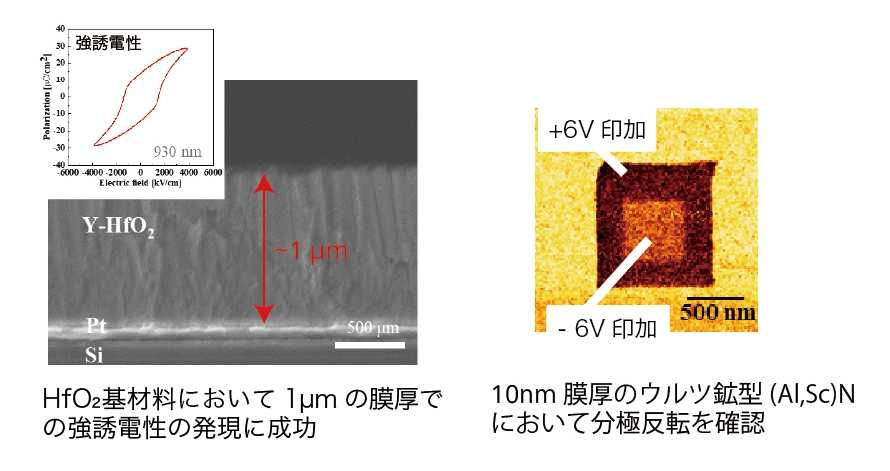

- 従来100nm以下の膜厚でのみ発現すると考えられてきたHfO2基材料において、1µm以上の厚さでも強誘電性が発現することを実証

- ウルツ鉱型強誘電体における組成・膜厚の拡張

主な研究 1

圧電材料として用いられているPZTは、2つの正方晶・菱面体晶構造という異なる相の境界の組成において高い特性が発現することがわかっており、非鉛圧電体の探索においても主に組成を変化させ相境界を探索するという手法が用いられてきた。それに対して、本研究では正方晶構造持つ非鉛圧電体材料[0.7(Bi0.5Na0.5)TiO3-0.3BaTiO3]において、ドメイン回転(結晶格子の部分的な回転)を用いることによって、非鉛圧電体薄膜として最高の性能を達成した。

この手法は、組成敏感な特性でない点が特徴的であり、他の様々な材料に応用できる可能性がある。高性能な圧電体薄膜は、微小電気機械システムの小型・高出力化を可能にするものであり、新材料系の探索などさらなる発展が期待できる。

主な研究 2

近年半導体製造プロセスとの適合性の高いHfO2基材料や、極性反転が起こらないと考えられてきたウルツ鉱型化合物において強誘電性が報告されている。我々はHfO2基強誘電体について、基礎物性やその生成機構などを明らかにしてきた。その過程において、これまで膜厚の小さい領域でのみ発現すると考えられ来たHfO2基材料の強誘電性が、1µm以上の膜厚でも発現することを見出した。

これによって、想定されていた不揮発性メモリ用途だけではなく圧電体等他の応用も可能であることを見出している。

また、ウルツ鉱型強誘電体についても従来報告されている以上の組成や膜厚領域での強誘電性を実証しており、その巨大な自発分極を利用した不揮発性メモリ等への応用が期待できる。

まとめ

- 分極(結晶軸)回転を用いた圧電応答に対するスケールアップ

- HfO2基材料における圧電・焦電応用

- ウルツ鉱型化合物の極性反転を用いたデバイス応用

末廣 隆之(すえひろ たかゆき)

窒化物微粒子の合成と機能開拓

概要

Si3N4、AlN、SiAlON等に代表される14族および13族元素からなる窒化物群は、これまでにエンジニアリングセラミックス、高熱伝導性基板およびフィラーとして集中的な研究開発が行われてきた。近年では白色LED用の蛍光体ホストとして欠かせない存在となっている。LED用蛍光体への応用を契機に、これまで殆ど確立していなかった窒化物の粉末・微粒子合成技術の開発が重要となっている。

本研究では、安価で安定な酸化物原料から多元系窒化物微粒子の直接合成を行うプロセスを追究し、新機能の開拓を目指している。

特徴

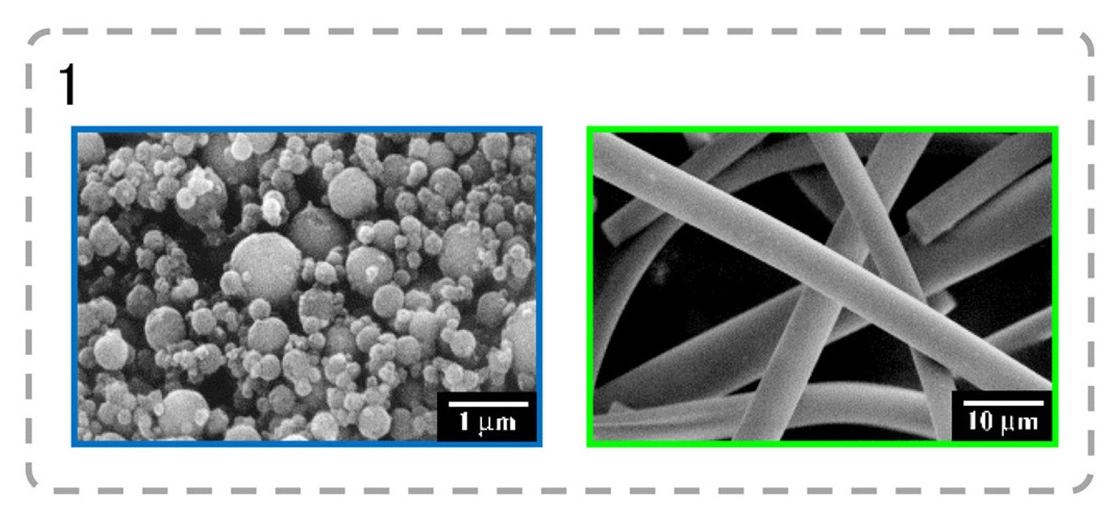

- 気相還元剤を用いた低温プロセス(ガス還元窒化法: GRN)により酸化物原料から窒化物微粒子を直接合成

- 特異なモルフォロジーを有する窒化物微粒子の合成が可能

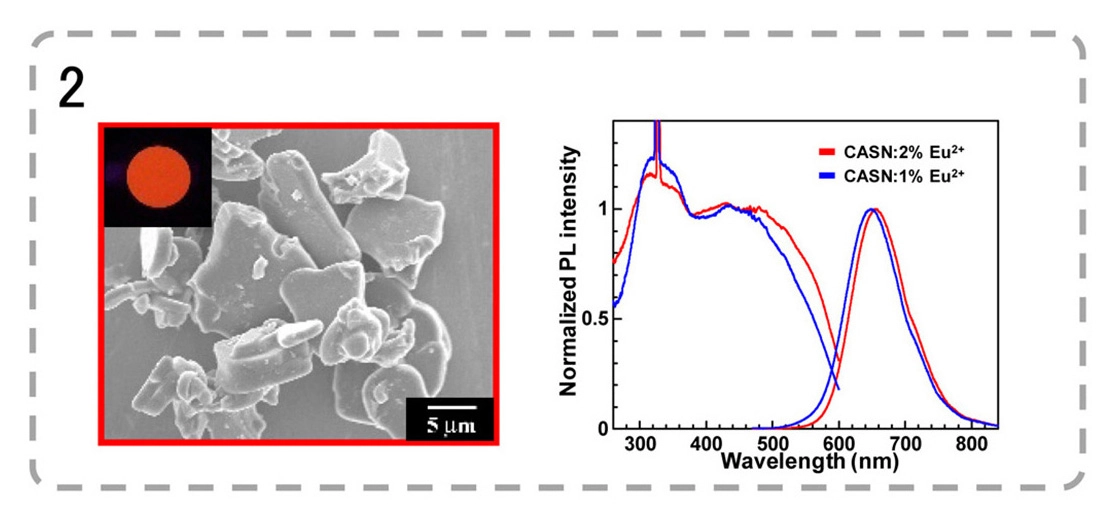

- 窒化物原料を用いることなく多様なアルカリ土類・希土類窒化ケイ素系微粒子蛍光体を合成

- 三元系を超える高次多元系窒化物の精密な組成制御が可能

- 新規多元系ゲルマニウム・ガリウム系窒化物の合成により可視光・太陽光応答型光触媒を開発

主な研究

- GRNプロセスにより真球状粒子、マイクロファイバー、ナノ粒子等の特異なモルフォロジーを有する窒化アルミニウム微粒子の合成が可能である。

- GRNにより結晶性に優れた板状粒子のCaAlSiN3:Eu2+赤色蛍光体を合成した。希土類フッ化物のポスト合成賦活により精密な波長制御を可能とするとともに、外部量子効率72%を達成した。

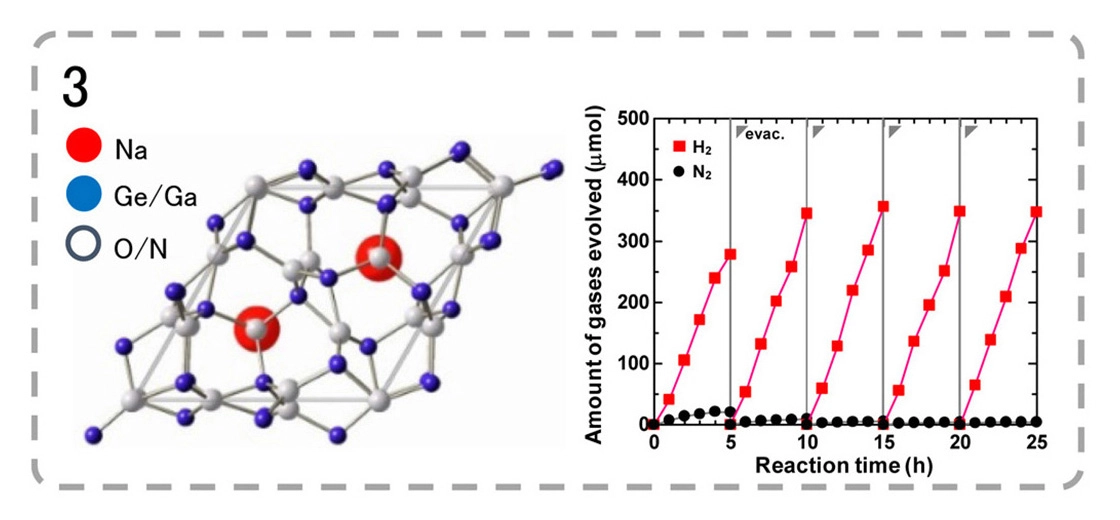

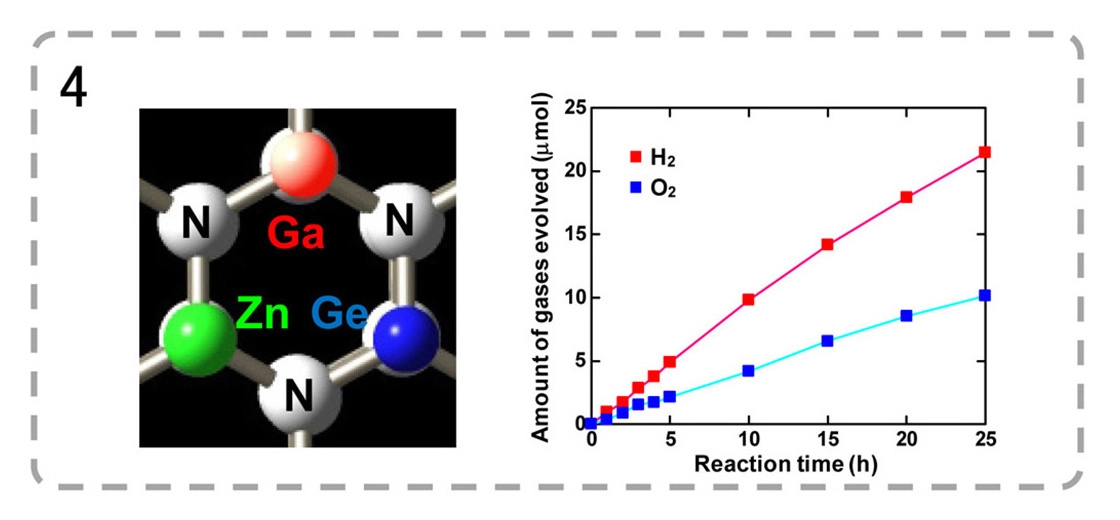

- α-SiAlONのアナローグとなる新規物質Na-α-GeGaONを合成し、紫外光照射下での水分解による安定な水素生成を観測した。

- 新規四元系ウルツァイト基窒化物Zn1-xGe1-xGa2xN2を開発し、λ>400 nmの可視光照射下において純水の量論分解に成功した。

まとめ

- GRNプロセスにより、高熱伝導性フィラーとして有望な様々な粒子形態を有する窒化物微粒子の合成が可能

- スケールアップ条件の確立により、広範なLED照明用窒化物系蛍光体の量産プロセスへの応用が可能

- 新規多元系窒化物の創製により、水素エネルギー製造を実現する太陽光応答型光触媒の開発が期待される

角谷 正友(すみや まさとも)

極性窒化物半導体薄膜のヘテロ界面構築と新機能

概要

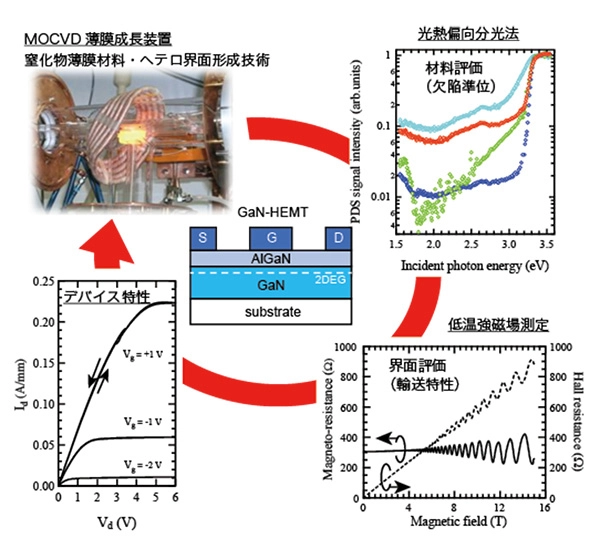

窒化物半導体の極性構造に着目して薄膜成長メカニズムを検討してきた。極性と歪を伴うAlGaN/InGaNヘテロ構造はその界面に特有の電子状態が形成される。さまざまな条件で成長した半導体薄膜のギャップ内欠陥準位を光熱偏向分光法で評価するとともに、ヘテロ界面の評価を低温磁場下での電子輸送特性から行っている。窒化物半導体薄膜材料の低欠陥化と物理現象の本質的な理解から物性や機能の高度化に向けた取り組みを行っている。

こられの結果は高電子移動度トランジスタ、光電変換素子などの窒化物半導体電子デバイスへの特性向上につながる。

特徴

有機金属化学堆積法による窒化物半導体薄膜成長、光熱偏向分光法による欠陥準位・密度評価、低温強磁場でのヘテロ界面評価、デバイス特性を系統的に検討している。

窒化物半導体特有の極性構造を考慮した表面モデル計算から酸化・界面準位といったデバイス作製プロセス上の課題についても取り組んでいる。

主な研究

有機金属化学堆積法による窒化物半導体薄膜材料開発を軸に研究を行い、評価、新規デバイス開発を行っている。現在取り組んでいる光熱偏向分光法は、光学的電気的に不活性な材料でもギャップ内欠陥を評価できる特徴がある。非輻射再結合による発熱を検出するため、輻射再結合による発光と組み合わせることでさらに俯瞰的に欠陥に関する知見を得ることができる。

特にイオン注入した材料の欠陥評価やドーパントの活性化に向けた知見を本手法で得ることができる。ヘテロ界面で形成される2次元電子ガスの有効質量や散乱過程の物理的な基礎データを取ることができる。

これらのデータと薄膜成長条件との相関を学習することによって、物性の高度化やデバイスの高機能化を推進する。

まとめ

- 有機金属化学堆積法による窒化物半導体のヘテロ構造の構築

- 光偏向分光法によるギャップ内欠陥評価 特にイオン注入試料への高い有用性

- 低温磁場測定による電子輸送特性評価 有効質量やキャリア散乱機構の解明

- 窒化物半導体表面の酸化プロセス解明

- デバイス特性高度化に向けた取り組み

2025年 現在のメンバー

NIMS特別研究員

今井 基晴(いまい もとはる)

IMAI.Motoharu@nims.go.jp

NIMSポスドク研究員

岡本 篤郎(おかもと あつろう)

OKAMOTO.Atsuro@nims.go.jp

NIMSジュニア研究員

劉 珣(リュウ シュン) RYU.Syun@nims.go.jp

鬼木 友志(おにき ゆうし) ONIKI.Yushi@nims.go.jp

吉田 聖陽(よしだ せいよう) YOSHIDA.Seiyo@nims.go.jp

研修生

齋藤 太助(さいとう たすけ) SAITO.Tasuke@nims.go.jp

研究業務員

田﨑 翠(たさき みどり) TASAKI.Midori@nims.go.jp

佐藤 恵(さとう めぐみ) SATO.Megumi@nims.go.jp

瀬底 美保(せそこ みほ) SESOKO.Miho@nims.go.jp

派遣職員 / 技術系

中島 美穂(なかじま みほ) NAKAJIMA.Miho@nims.go.jp

沢辺 佳成(さわべ よしなり) SAWABE.Yoshinari@nims.go.jp

傳法谷 景子(でんぽうや けいこ) DENPOYA.Keiko@nims.go.jp

外来研究員

BEN MILED Marwan(ベン ミレー マルワン) BENMILED.Marwan@nims.go.jp