土屋 敬志

物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター ニューロモルフィックデバイスグループ グループリーダー

研究分野

ニューロモルフィックコンピューティング、脳型情報処理、イオニクス、イオントロニクス

研究内容

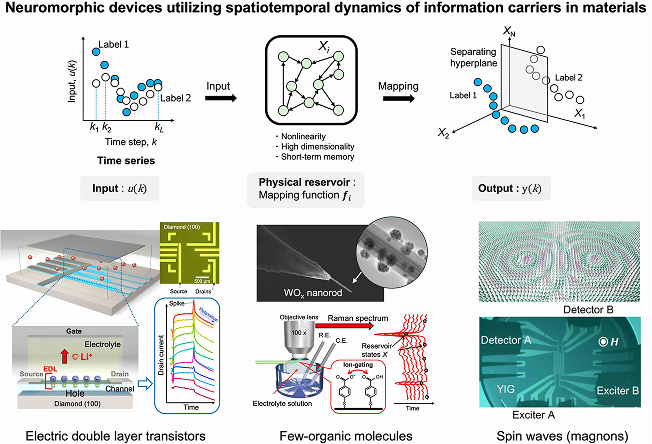

近年、機械学習の高消費電力・高通信量・高遅延の問題が深刻化しています。これを解決するため、材料中のイオンや電子、スピンといった情報担体が示す時空間ダイナミクスを利用して人間の脳のように高効率に情報処理を行うニューロモルフィックデバイスの開発を行っています。

研究キーワード

ニューロモルフィックデバイス、リザバーコンピューティング、エッジAI、抵抗変化メモリ、イオン伝導材料

担当コース

早稲田大学 理工学術院

ナノ理工学専攻

志望者へのメッセージ

当研究室では、多分野の研究者、学生がアイディアを持ち寄って自由に議論し、お互いにサポートしあいながら研究を進めています。世界を驚かす研究を一緒に目指しませんか。

大久保 勇男

物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター 熱エネルギー変換材料グループ 主幹研究員

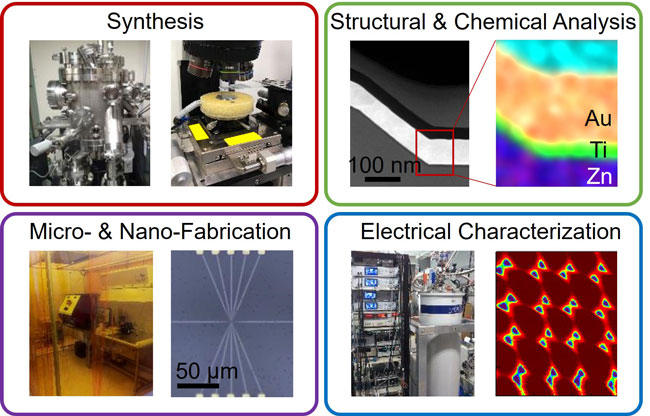

研究分野

ナノスケール制御薄膜工学、電子状態計算、熱電・電子デバイス、インフォマティクス

研究内容

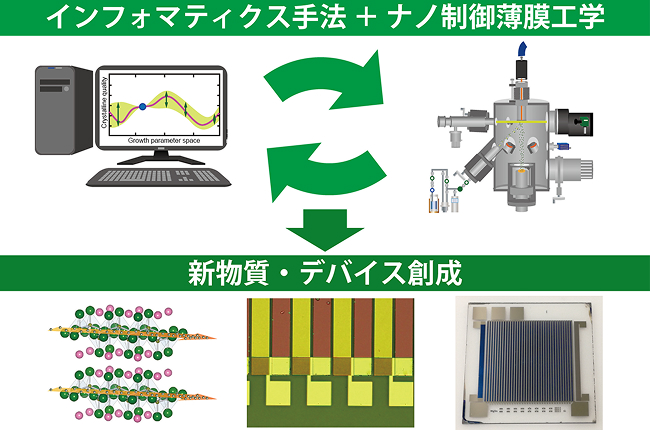

第一原理計算、データベース、機械学習等の各インフォマティクス手法とナノスケール薄膜作製技術との融合型研究を実施し、特異な電子機能(熱電輸送特性等の電子輸送特性)を発現する新物質の開拓とデバイス創出を行います。

研究キーワード

分子線エピタキシー、微細加工、第一原理計算、機械学習、データベースアプローチ

担当コース

筑波大学 数理物質科学研究科

博士:国際マテリアルズイノベーション学位プログラム

修士:国際マテリアルズイノベーション学位プログラム

志望者へのメッセージ

様々な分野(化学、物理、材料科学など)の学生の参加を歓迎します。実験・計算、得意な分野を生かして研究ができます。研究をトコトン楽しみましょう!

深田 直樹

物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター 量子材料分野 分野長

研究分野

半導体、ナノ構造、機能材料、エネルギー関連材料

研究内容

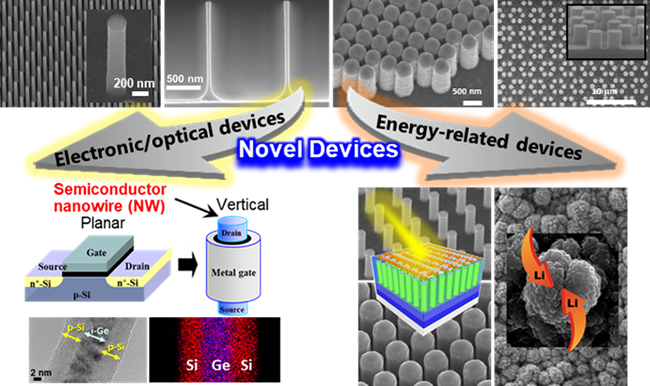

半導体ナノ材料を高度に複合化した高速、低消費電力を特徴とする次世代の半導体デバイス、高効率、高容量等を特徴とするエネルギー関連材料を開発するための基礎・応用研究

研究キーワード

ナノワイヤー、ナノ結晶、電子デバイス、光デバイス、量子効果

担当コース

筑波大学 数理物質科学研究科

博士:NIMS連係物質・材料工学

修士:電子・物理工学

志望者へのメッセージ

ナノ材料の創製、機能化、特性評価、そしてデバイス作製まで、基礎から応用まで総合的に研究しています。予期せぬ結果にも遭遇することが多く、一緒に新しい発見に立ち会いましょう。

山口 尚秀

物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター 表面量子相物質グループ 主幹研究員

研究分野

半導体、ナノマテリアル、表面科学、超伝導

研究内容

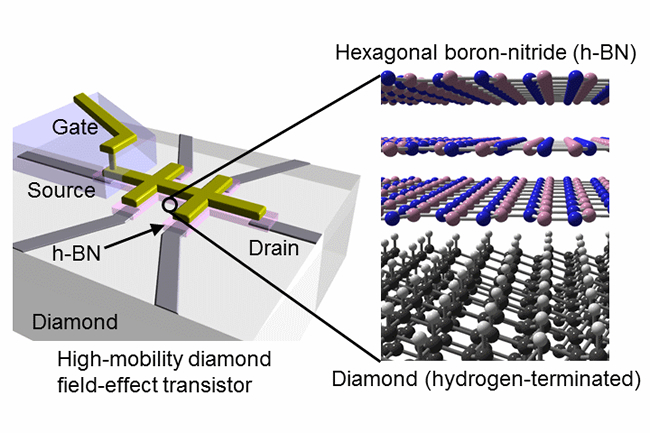

多彩な応用(高効率電力変換、高出力高周波増幅、量子情報処理や高感度センシングなど)の可能性をもつダイヤモンドの基礎物性の解明と機能デバイスの創製。一例として、二次元物質とのヘテロ構造における新規物性探索やデバイス応用。ダイヤモンドの成膜から、素子作製、特性評価まで一貫して行う。

研究キーワード

二次元物質、ヘテロ構造、ダイヤモンド、グラフェン、オプトエレクトロニクス素子

担当コース

筑波大学 数理物質科学研究科

博士:NIMS連係物質・材料工学

修士:電子・物理工学

志望者へのメッセージ

NIMSにはダイヤモンド研究の歴史と蓄積があります。例えば、現在広く使われているダイヤモンドの気相合成装置の原型はNIMSの前身である無機材質研究所で1980年代に開発されました。NIMSの誇る世界最先端の装置とノウハウを使って、新現象の発見や新デバイスの創製を一緒にやってみませんか?

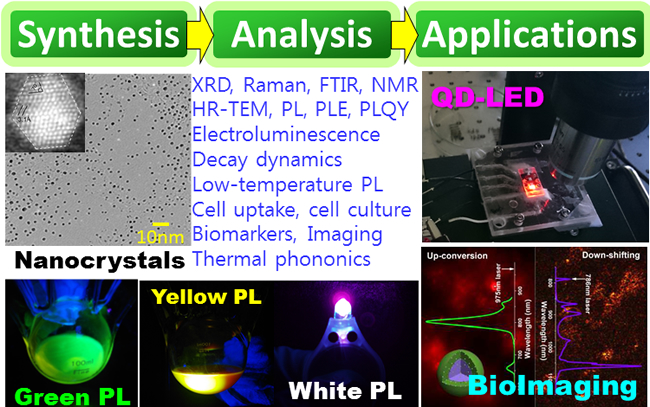

白幡 直人

物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター ナノ粒子グループ グループリーダー

研究分野

光学材料、量子ドット、表面科学、有機無機ハイブリッド材料

研究内容

私たちの夢は、安全で安心な社会の実現と継承に資する「画期的な受光・発光材料」を創製することです。この夢を実現するために、ナノクリスタル合成を基軸とした「電子の量子性」の制御・活用・応用に取り組み、クリスタルに秘められた新機能探索、フォトニクスおよび熱フォノニクスへ研究を展開しています。

研究キーワード

ナノ粒子、発光ダイオード、光センサー、バイオイメージング、セラノティクス

担当コース

北海道大学 総合化学院

物質化学コース

志望者へのメッセージ

我々は、ナノクリスタルの合成、分析、表面化学、さらに応用研究まで『自分の手』で進める実験研究室を運営しています。応用には発光ダイオード等のデバイス作製が例示されます。医療応用に向けて、細胞培養・毒性試験・バイオイメージングなど異分野融合研究を進めています。フィンランドを初めとする国際共同研究にも熱心です。

黒田 隆

物質・材料研究機構 電子・光機能材料研究センター 量子フォトニクスグループ グループリーダー

研究分野

半導体、レーザー分光、フォトニクス

研究内容

高度なリソグラフィ技術や自己成長手法で独自作製するナノスケールの人工構造体を対象として、様々のレーザー分光測定や理論解析を行い、新概念による光機能と光デバイスの創出を目指しています。最近はnmサイズの半導体微結晶である量子ドットを用いた量子通信用の光源開発、フォトニック結晶共振器を用いた赤外レーザーの開発を進めています。

研究キーワード

半導体ナノ構造、非線形分光、量子情報科学

担当コース

九州大学 工学府

応用化学専攻

志望者へのメッセージ

きみは「光」と聞いて、なにを思い浮かべるだろう。陽射しを浴びるイメージ?夜道を照らす車のライト?いや違う、光の本性は、エネルギーの粒の「光子」。その光子を1個、2個と数えたり、1個だけ出してみたり、2個くっつけたり、そんな実験を毎日すると少しだけ世界が変わって見えるはず。

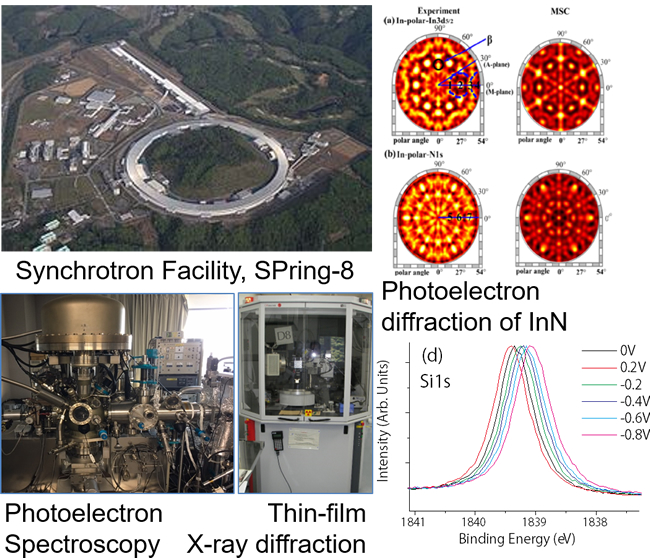

山下 良之

YAMASHITA.Yoshiyuki@nims.go.jp

物質・材料研究機構 電子・光機能材料研究センター ナノ電子デバイス材料グループ 主幹研究員

研究分野

界面科学、表面科学、光電子分光、放射光

研究内容

物質の本質は電子状態と原子構造で決まる。本グループでは世界最高の放射光施設であるSPring-8を主として用い、新規材料の電子状態、原子構造をオペランド光電子分光、オペランド光電子回折を用いて、原子構造、電子状態の静的、動的過程をその場観測することにより、新規材料の本質的理解を行う。

研究キーワード

界面物性、硬X線光電子分光、オペランド、界面準位、パワーデバイス

担当コース

九州大学 工学府

応用化学専攻

志望者へのメッセージ

博士課程は研究者として基礎となる土台作り、研究者として一番伸びる時期。NIMSの一流の研究者と高いレベルの研究を行う事により、世界の一流の研究者を目指しましょう。何事にも熱くなれる学生を募集しています。

井出 裕介

物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター 層状ナノ化学グループ グループリーダー

研究分野

触媒、ナノマテリアル、環境関連材料、エネルギー関連材料

研究内容

エネルギーや環境、ヘルスケア分野で応用可能な材料を、安全で安価な元素から開発しています。最近では、化粧品や日焼け止めクリーム、空気清浄機等への応用を指向した鉄アクア錯体を包摂した多孔質シリカの好例があります。

研究キーワード

多孔体、鉱物、触媒、光触媒、UV遮蔽

担当コース

横浜国立大学 理工学府

化学・生命系理工学専攻

志望者へのメッセージ

安心安全な素材で世界中で使われる材料を創りましょう!

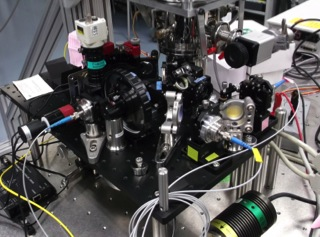

小塚 裕介

物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター 量子ビット材料グループ グループリーダー

研究分野

薄膜・界面物性、メゾスコピック物理、薄膜結晶成長、電子デバイス材料、酸化物エレクトロニクス

研究内容

量子エレクトロニクス用途の材料開発を行う。量子デバイスの性能向上や多様化を図るため、新たな半導体・超伝導体材料の薄膜プロセスや微細構造作製技術の開拓を目指す。さらに、極低温量子計測システムを用いた評価を行い、量子技術に資する材料研究を総合的に進める。

研究キーワード

量子デバイス、ナノ構造作製、超伝導接合、トポロジカル電子物性、極低温計測

担当コース

早稲田大学 理工学術院

ナノ理工学専攻

志望者へのメッセージ

量子デバイスは物理、化学、材料、電気工学など様々な分野・技術領域の融合によって成り立っています。自身の特異な分野、興味のある領域を生かしつつ様々な専門性の研究者と連携して、一緒に量子デバイス研究を行いましょう。

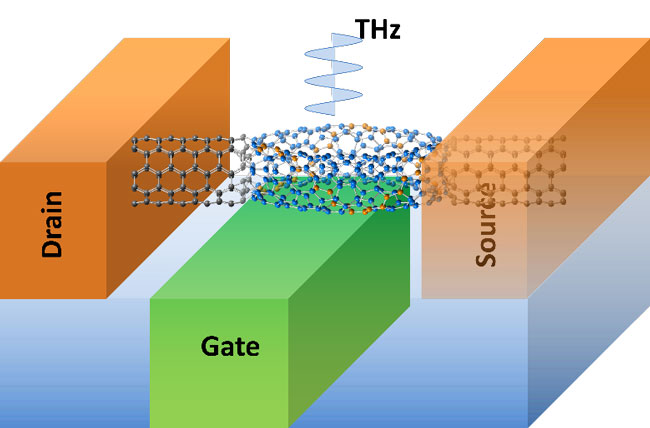

タン ダイミン

物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター 機能性ナノマテリアルグループ 主幹研究員

研究分野

ナノデバイス, 低次元ナノ材料, 炭素ナノ材料, 電子顕微鏡

研究内容

カーボンナノチューブ(CNT)の分子接合に基づくナノ電気機械システム(NEMS)デバイスを創製し、最先端のその場透過型電子顕微鏡を用いて、その原子スケールの形成メカニズムや物理的特性を解明します。このCNT-NEMSナノデバイスを室温で動作するテラヘルツ検出器や量子センサーとして応用展開することを目指しています。

研究キーワード

ナノトランジスタ、ナノ電気機械システム、分子接合デバイス、カーボンナノチューブ、その場電子顕微鏡

担当コース

筑波大学 数理物質科学研究科

博士:国際マテリアルズイノベーション学位プログラム

修士:国際マテリアルズイノベーション学位プログラム

志望者へのメッセージ

想像してみてください、最も小さなギター(10-9 m)を、最も高い周波数(1012 Hz)で演奏し、室温で量子ビートと共鳴させる。そんな研究に興味はありませんか?一緒に挑戦し、楽しみましょう!

業績一覧を見る(SAMURAI)

業績一覧を見る(SAMURAI)

How to

How to  この教員に

この教員に