MANAの研究分野

MANAには、「半導体材料分野」「量子材料分野」「ナノ材料分野」の3つの研究分野があります。

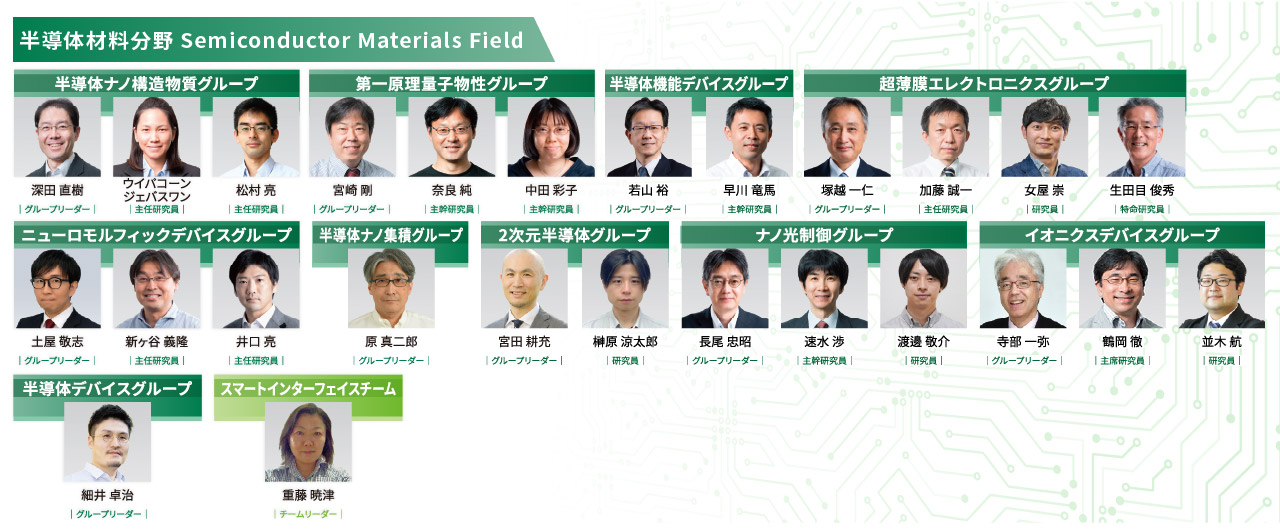

半導体材料分野

将来の技術ノード世代を見据えた新しい半導体材料の探索と、新規半導体プロセスを開拓する「半導体材料分野」

量子材料分野

多彩なシステムナノ技術による機能発現を目的とする量子研究の基礎研究基盤を構築する「量子材料分野」

ナノ材料分野

ケミカルプロセスにてナノレベルで高度に制御された物質・材料を創製し、斬新な機能を導き出す「ナノ材料分野」

「ナノアーキテクトニクス」とは

「ナノアーキテクトニクス(ナノ建築学)」とは、原子・分子からなる"ナノ部品"を組み合わせ、まったく新しい現象を発現させ、革新的な新規材料の創出を目指す概念です。

ナノは10億分の1メートル、つまり原子・分子サイズの世界であり、これまで半導体の微細加工等に貢献してきたマイクロテクノロジー(100万文の1メートル)とは、物質のふるまいがまったく異なります。

私たちは、精密に制御されたナノ構造同士を連携させ、新しい機能をもった材料を構築します。

このナノテクノロジーの新しい概念を、私たちは、「ナノアーキテクトニクス」と呼びます。

ナノアーキテクトニクスの重要なポイントは次の4点です。

曖昧さを含む構造によって信頼できる機能を実現する

マイクロテクノロジーの世界では設計図どおりに構造を構築できましたが、ナノテクノロジーの世界では一般にそれはできません。マイクロテクノロジーよりはるかに小さいナノテクノロジーの世界では、熱的および統計的な揺らぎがあらわになると同時に、制御法の原理的な限界に直面するからです。それゆえ、「曖昧さを含む構造によって信頼できる機能を実現する」という視点が重要です。

構造の構築から相互作用の組織化へ

ナノスケールの構造(“ナノ部品”)は、しばしば新鮮で興味深い特性を示しますが、単独あるいは単なる集合体としては、発現される機能には限界があります。同種または異種の“ナノ部品”の間に有機的な相互作用を効果的に生じせしめ、まったく新しい材料機能を創造する、「構造の構築から相互作用の組織化へ」の視点が重要です。

量が質を変える現象

巨大な数の“ナノ部品”からなる複雑系は、全体としてしばしば予期されなかった新しい機能を創発します。この「量が質を変える」現象を見逃さずに利用することが重要です。

大胆かつ適切な近似

上記3つの視点を守備範囲に入れうる、「ナノセオリー」とも呼ぶべき新しい理論分野の開拓が必要です。そこでは、原子、分子、電子、光子、スピンなどを第一原理的に扱うだけでなく、「大胆かつ適切な近似」を意識的に導入した理論体系の構築が求められます。