プロジェクトについて

文部科学省 材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業(Materealize)

全固体電池を実現する接合プロセス技術革新

- プロジェクトマネージャー:高田 和典

- 研究期間:2019年10月~2026年3月

- 公式HP:全固体電池を実現する接合プロセス技術革新

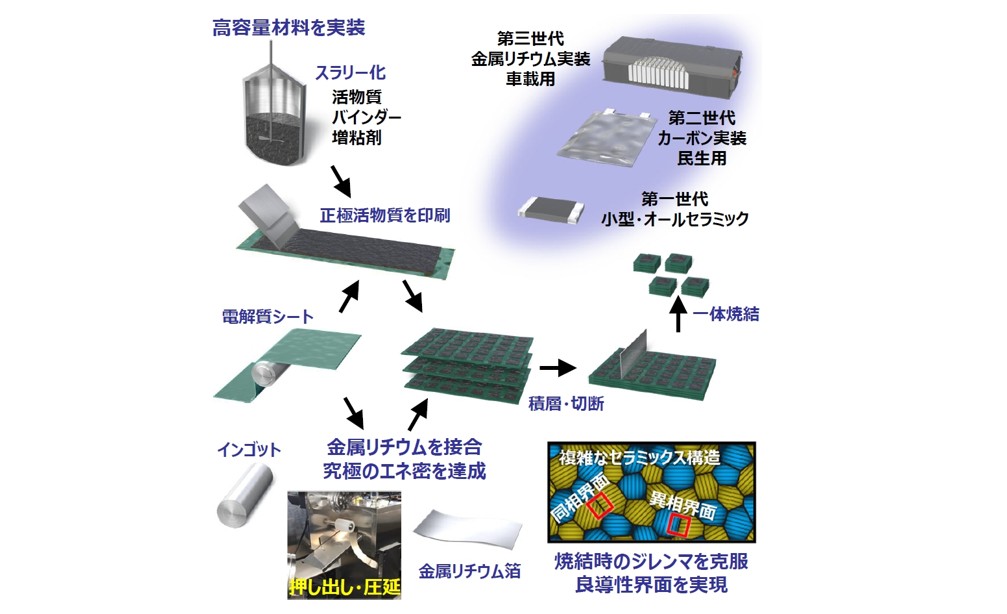

全固体電池で実用的な性能を達成するためには、電池材料を稠密化し、材料間の界面面積を拡大するとともに、この界面のイオン伝導を良好なものにする必要があります。前者を達成する従来のプロセスは高温焼結であり、プロセス温度を高めるにつれて焼結は進み、接合面積の拡大に応じて固体電解質の粒界におけるイオン伝導抵抗(粒界抵抗)は低下しますが、同時に電極活物質と固体電解質間では元素の相互拡散が促進されるために、イオン伝導を阻害する異相が生成します。

本プロジェクトでは粒界抵抗の低減と電極界面における異相生成の抑制のジレンマを解消することのできるプロセスサイエンスの確立を目指します。また、高温プロセスで稠密化した固体電解質焼結体においても依然として残存する界面抵抗の起源となる因子を特定し、界面抵抗低減のために実現すべき界面構造を明確化するとともに、それを実現するプロセスサイエンスを構築します。

JST 未来社会創造事業 大規模プロジェクト型

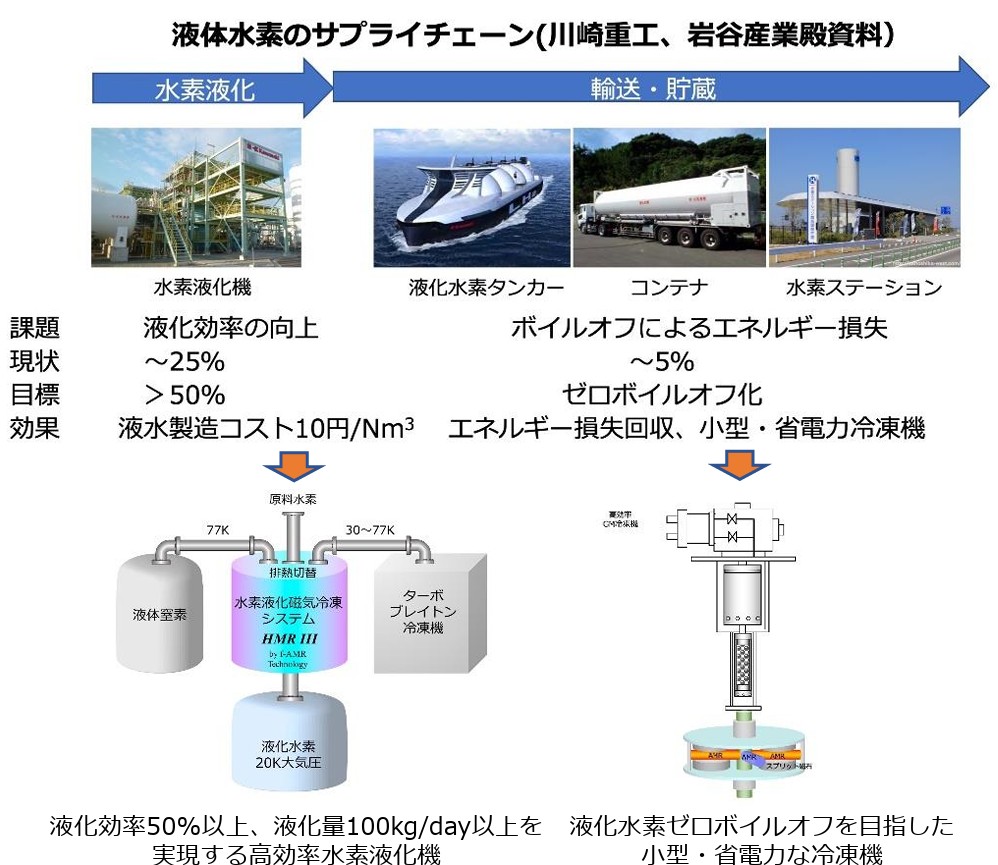

磁気冷凍技術による革新的水素液化システムの開発

- 代表:西宮 伸幸

- 研究期間:2018年11月~2028年3月

- 研究課題について:JST MIRAI 未来社会創造事業

- プログラムHP:HMR

液体水素は気体水素の1/800の体積で、大量輸送、大量供給、大量貯蔵、省スペース等の特長があり、水素エネルギーの本格的な普及には欠かすことができません。しかし、液化点が20K(-253℃)の極低温のため、液化には相応のエネルギー投入が必要であることや、ボイルオフの発生が避けられないことにより、液体水素利用コスト上昇の原因となっています。低コスト化を実現するためには、気体冷凍法では到達困難な液化効率50%以上を達成することが必須です。

本課題では、原理的に高い冷凍効率が期待できる磁気冷凍法を用い、磁気熱量効果の大幅な増加(従来比3倍)、ナノレベル表面改質による熱交換やコーティング技術、および高効率と大容量を両立させる新しい磁気冷凍サイクル等のボトルネック課題に挑戦します。

これらの解決により:

①液化効率50%以上、液化量100kg/day以上の高効率水素液化機

②液化水素ゼロボイルオフを目指した小型・省電力な冷凍機

を開発し、この分野での国際競争力を高めるとともに、我が国における水素基本戦略を大きく加速させます。

そして革新的な水素液化技術として、従来の気体冷凍に代わる「磁気冷凍」を用いた新しい冷凍システムの開発を目標に、モビリティから水素発電までの多様な水素エネルギーの普及を先導します。

JST COI-NEXT

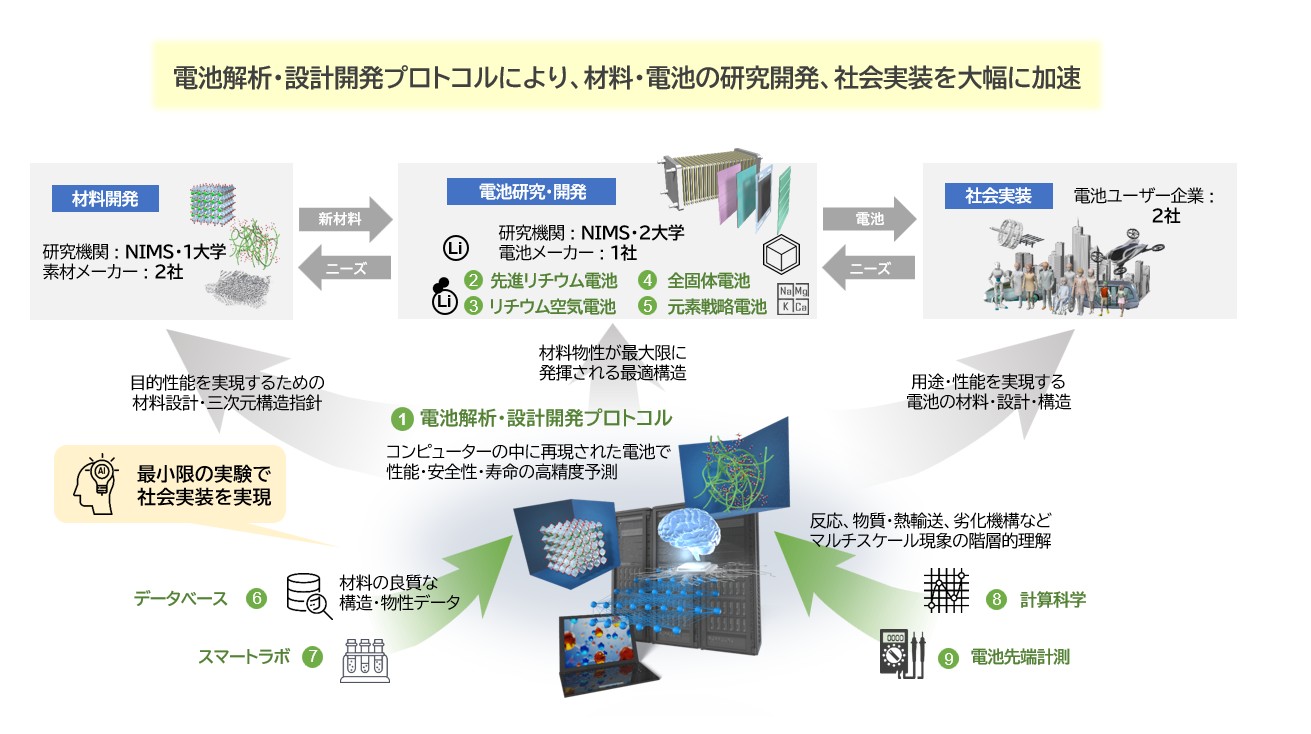

先進蓄電池研究開発(ABC)拠点

- 代表:金村 聖志

- 研究期間:2020年12月~2030年3月

- 公式HP:先進蓄電池研究開発拠点

先進蓄電池研究開発拠点は、さまざまな用途・性能を持つ次世代蓄電池の研究・開発を通して、クリーンなエネルギーを誰もが利用でき、あらゆる人や地域社会の隅々にまで必要な物資・サービス・情報が行き渡る安全・安心な社会の実現を目指しています。こうした社会の実現には、自然エネルギーの出力変動平準化や余剰電力貯蔵のための安価で大型な定置型蓄電池、移動体・飛翔体・ロボットの電源としての高エネルギー密度・高出力密度蓄電池、人体・建築物・屋外等において機能する安全性・寿命に優れた蓄電池の開発が不可欠です。

エネルギー密度を極限まで高める目的で、電池の内部には物質が高密度で充填されており、電極反応・物質輸送は狭小な空間に物質・熱・応力が偏在した状態で進行します。本研究拠点では、こうした複雑な物理化学現象とその階層性をマルチスケールで理解し、制御するための学理を打ち立て、背景となる本質的事象に基づいて革新的な電池の設計を行います。また、起電力、出力、エネルギー密度、寿命といった性能がさまざまで、多用途な蓄電池を設計するための電池解析・開発設計プロトコルを作り上げることによって、蓄電池が人・モノ・環境・データをつなぐクリーンエネルギー社会を実現します。

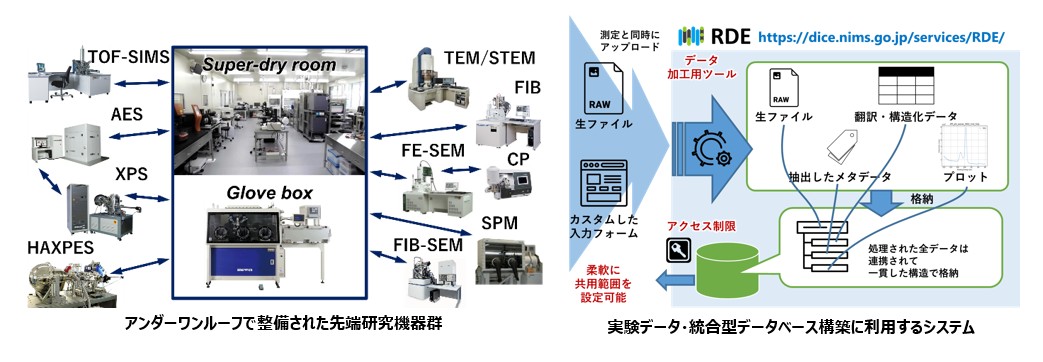

JST GteX 革新的GX技術創出事業

蓄電池および水素関連研究のための計測およびDX共通基盤技術の構築

- 代表:増田 卓也(研究開発代表者(チームリーダー))

- 研究期間:2023年10月~2028年9月

- 研究課題について:JST 蓄電池および水素関連研究のための計測およびDX共通基盤技術の構築|蓄電池領域|GteX(革新的GX技術創出事業)

大型・高度な共通研究機器群の供用化や統合型データベースの構築など、蓄電池および水素領域の研究開発に共通して必要となる機能を集約した共通基盤チームを結成し、各チームの研究推進を支援することを目的としています。

試験用電池の試作・評価に加え、材料-電極-電池を構造解析するための高度な研究機器群をアンダーワンルーフで集中整備し、本事業全体の共用研究インフラとして供用化します。また、これらを基盤とした独自のマルチスケール・マルチモーダル計測手法を開発し、性能の背景となる本質的な事象や複雑な反応場で進行する物理化学現象の解明を目指して、各チームとの共同研究を実施します。

加えて、限られたリソースを効果的に活用して国際的な開発競争に打ち勝つため、実験データを効率的に収集し、統合型データベースを構築します。蓄積されるデータを解析して性能向上に結びつけるためのAI解析手法を開発し、新材料・新構造探索のための解析支援アプリケーションとして各チームに提供することにより、研究開発のハイスループット化を実現します。

JST 経済安全保障重要技術育成プログラム K Program

研究開発課題名

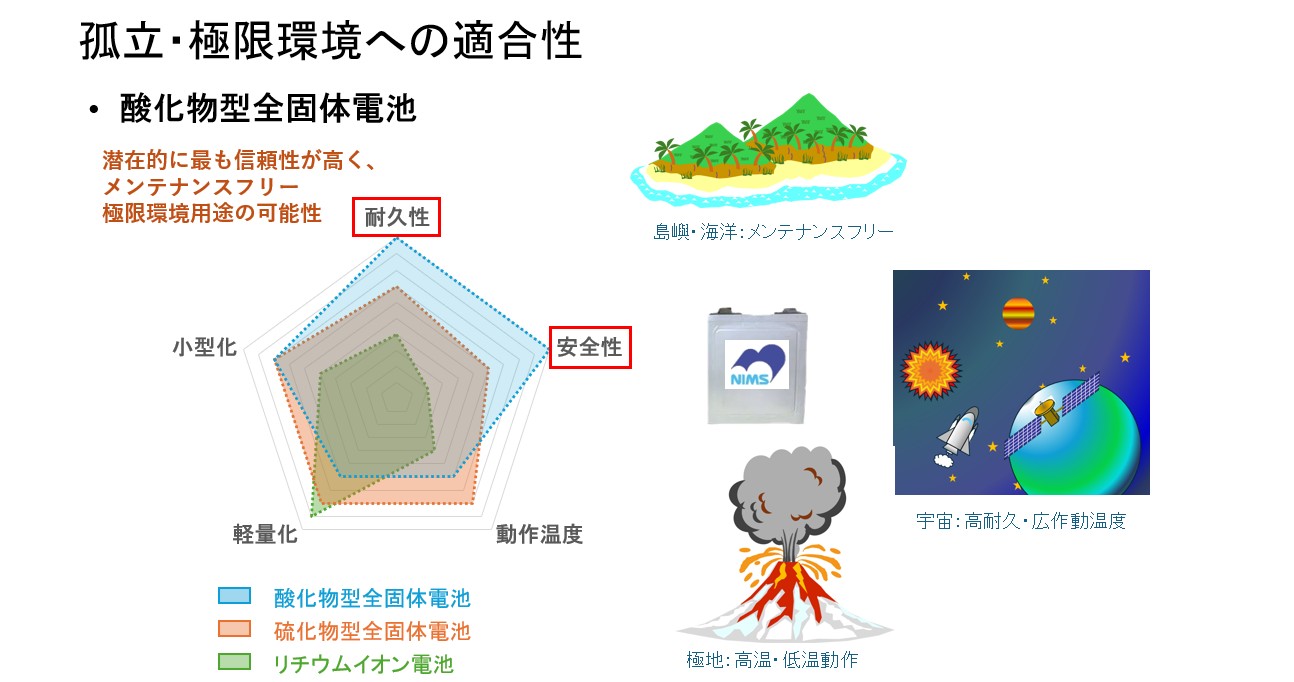

孤立・極限環境に適用可能な酸化物型全固体電池の開発

- 代表:高田 和典

- 研究期間:2025年6月~2030年5月

- 研究課題について:JST K Program|研究開発構想「孤立・極限環境に適用可能な次世代蓄電池技術」

宇宙空間・海洋・島嶼といった孤立・極限環境における蓄電池の利用需要の高まりを受け、高耐久・高安全・広温度域で動作可能かつ現行のリチウムイオン電池と同程度の高いエネルギー密度を保持する次世代蓄電池の開発が求められています。次世代蓄電池の中で特にこうした要請に応えうる特性を備えている酸化物型全固体電池は、小型電子機器向けまでは上市に至っているものの、大型化・大容量化するための技術はまだ確立されていません。

そのため本研究開発構想では、(1)大型化を実現するプロセス技術、(2)高出力・高エネルギー密度を実現する積層化技術といった要素技術を確立するとともに、最新の材料研究成果やデータベース等も活用しつつ、これらを組み合わせて(3)バルク型のモデル電池による概念実証を行います。これにより、超高温・超低温・超安全・超耐久といった用途志向の動作を実現する次世代蓄電池技術の確立を目指します。

具体的な取り組みとして、研究開発段階の異なる3つの電池系を取り上げます。技術ステージで先行するナトリウム系全固体電池に対して大面積化技術、長寿命化技術を確立し、入出力指向の電池を実現します。さらに、これらの技術をガーネット系全固体リチウム電池、パイロクロア系電池に展開することにより、エネルギー密度指向の電池、革新的性能を示す新しい固体電池を創出します。