本センターの研究開発

手段と技術 / 評価・計測

本センターで使われる技術には、大きく分けて、合成・製造技術と評価解析技術があります。このページでは、特に、評価・計測を取り上げます。

合成・加工方法は、【合成・加工方法】のページをご覧下さい。

得られた材料を評価する手段も様々です。結晶構造や分子構造を調べる手段、電気特性を評価する手段、光学特性を評価する手段、 また、電子構造や格子振動の様子を調べる分光分析も多用されます。

加えて、触媒特性や吸着特性などの化学的な評価、あるいは、耐熱性や 強度などの機械的な特性を調べる手段も活用されます。

外部の方が利用できる装置も設置されています。興味のある方は、是非お尋ね下さい。

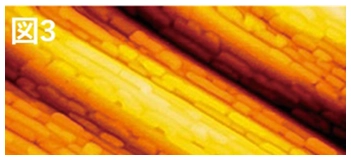

本センターにおける、構造評価についてご紹介します。

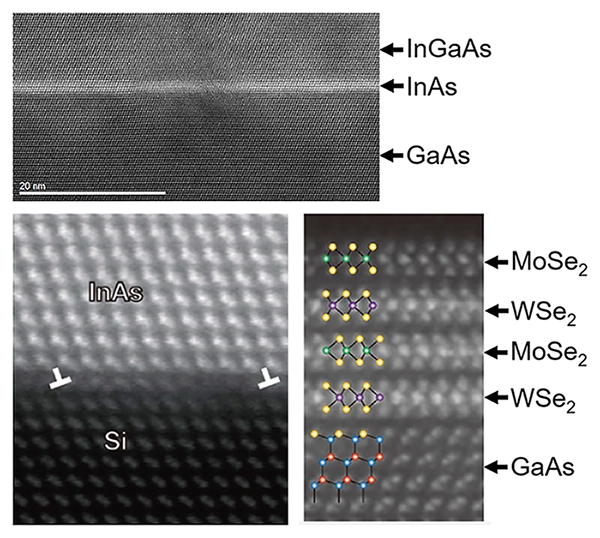

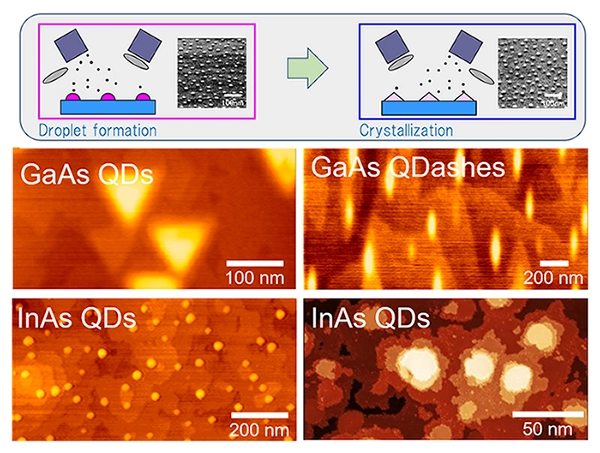

電子線回折

透過電子顕微鏡やRHEED、LEEDなどの様々な電子線回折手法を結晶構造の同定や表面構造の同定に活用しています。

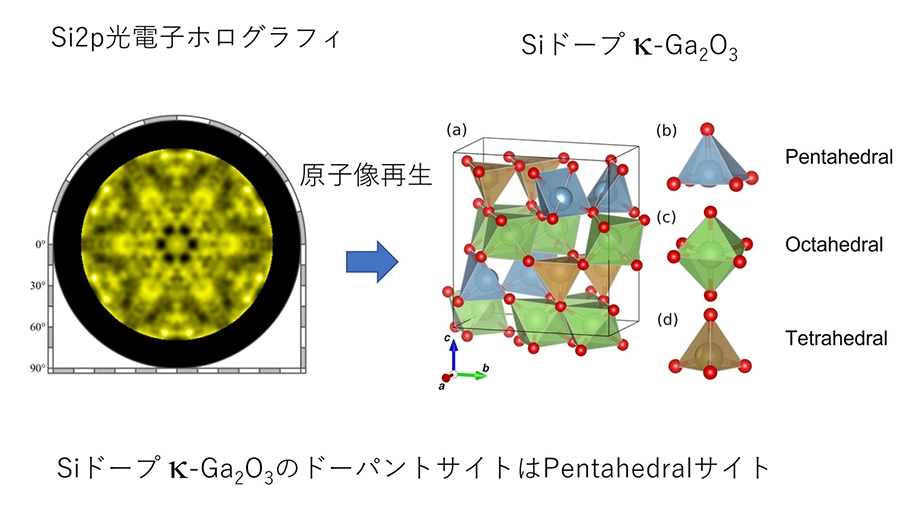

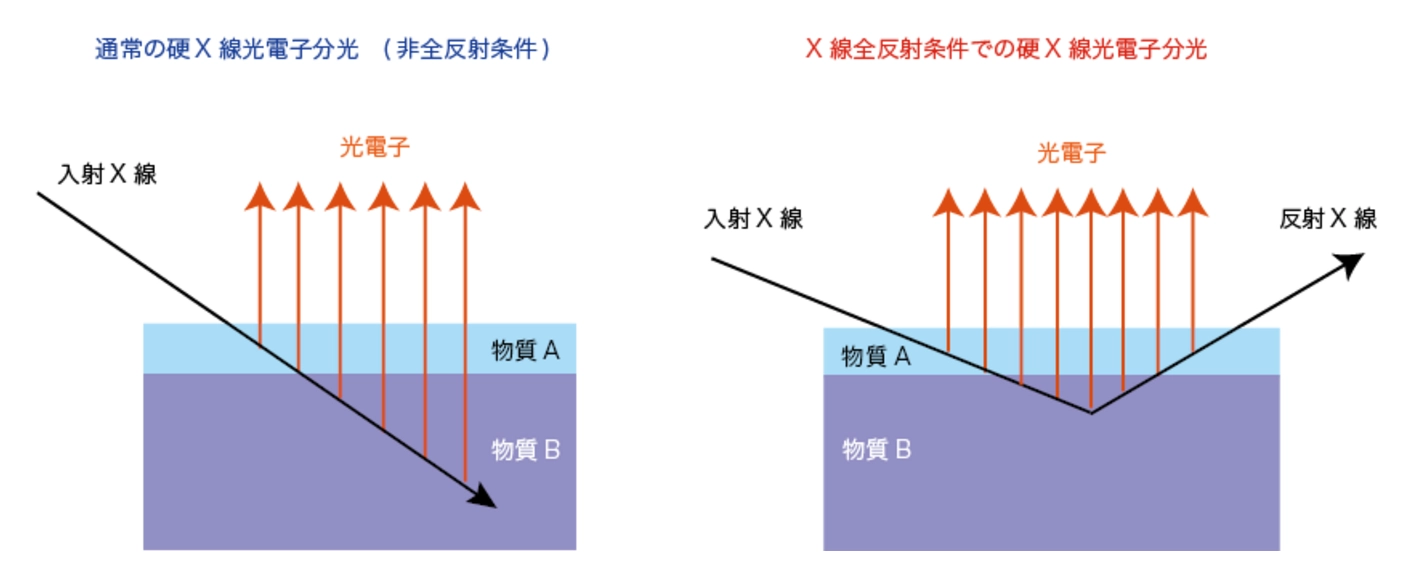

X線光電子分光や紫外線光電子分光で観測する光電子の放出方向を解析すること(光電子回折法)で、極表面の原子配列を特定することも可能

本センターにおける、状態分析や組成分析についてご紹介します

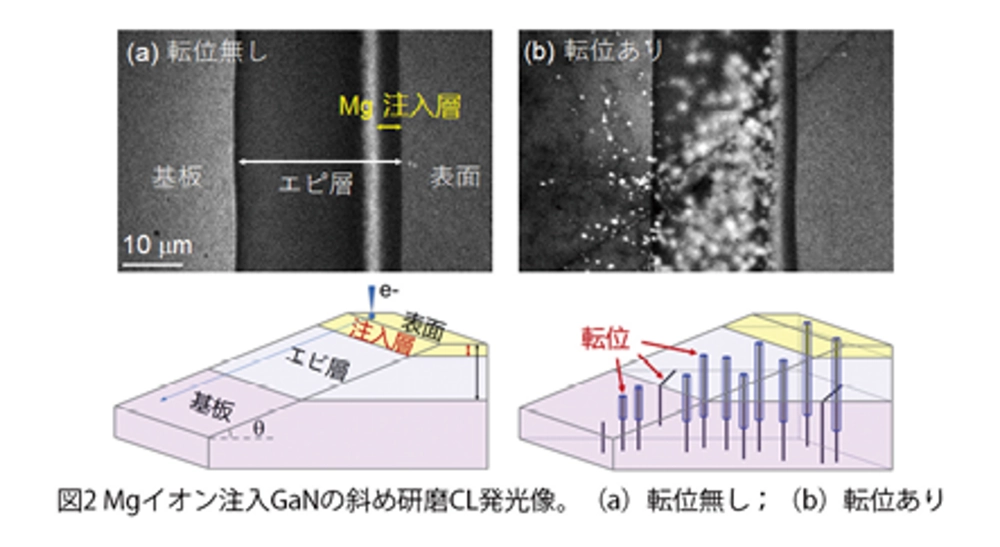

結晶欠陥の状態評価

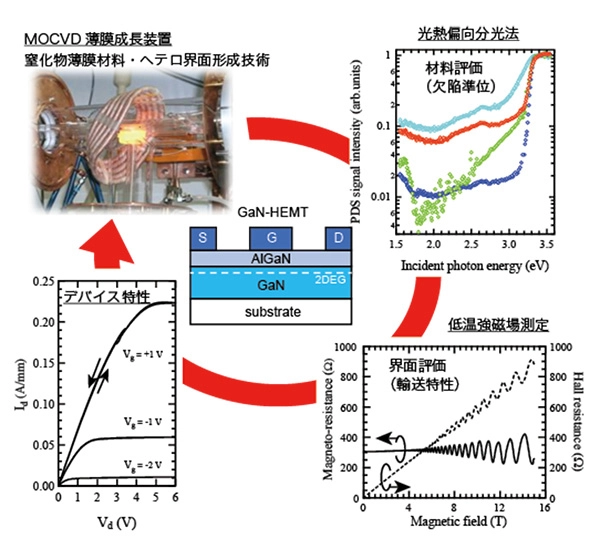

評価装置の開発:光熱偏向分光法

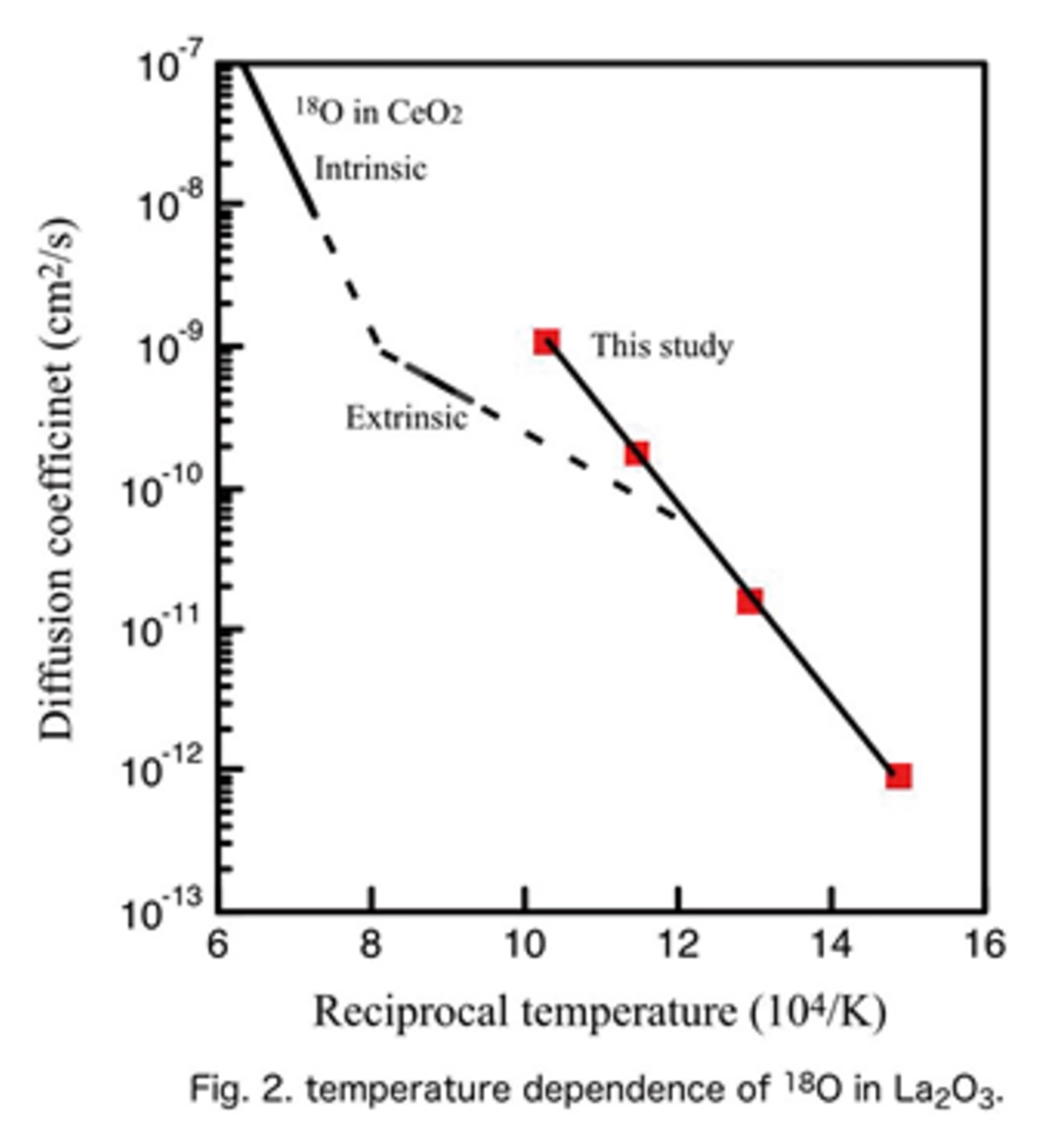

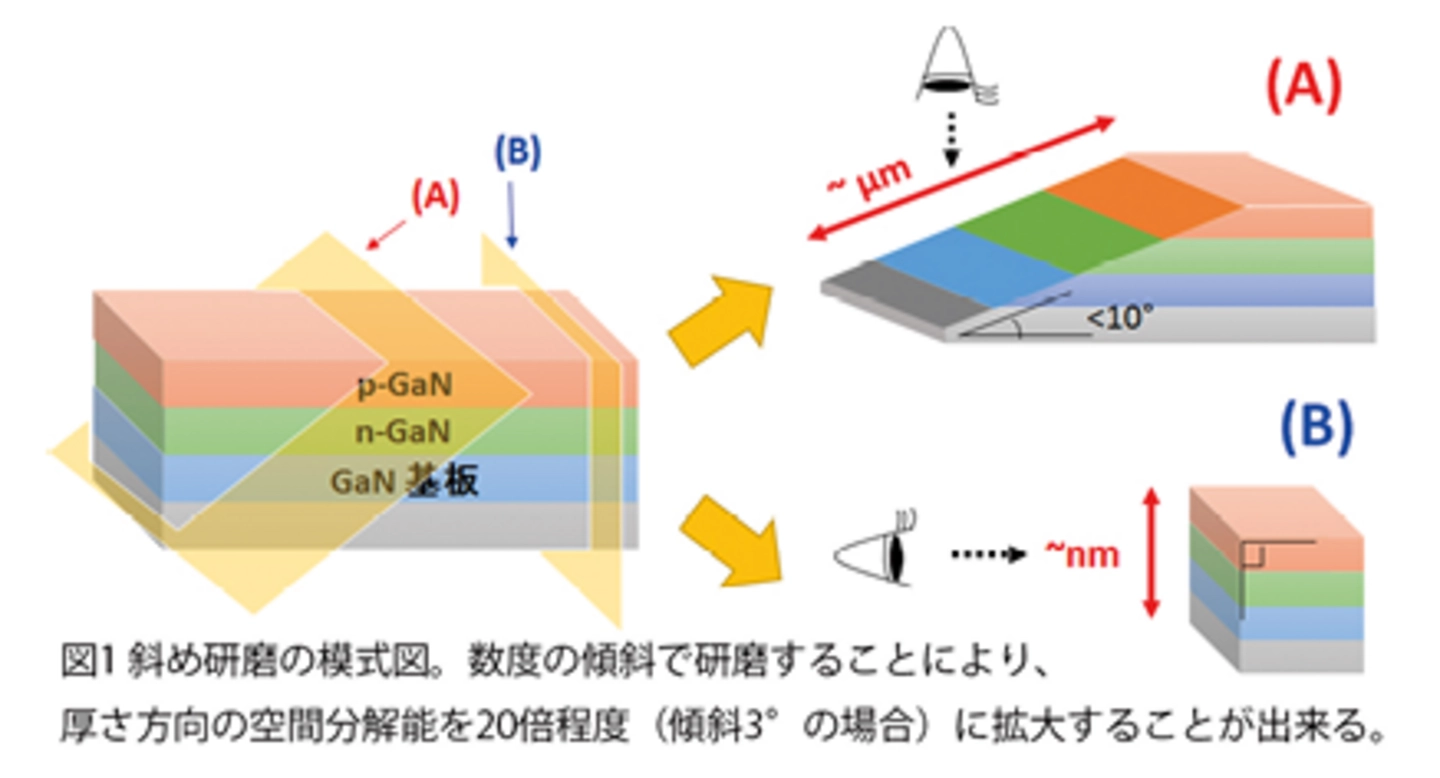

同位体トレーサーを用いた評価

ゾカソードルミネッセンス評価

本センターにおける、特性評価についてご紹介します。

物性評価手法の取得

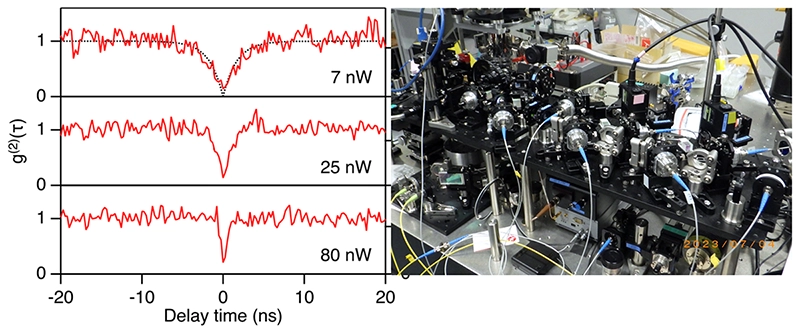

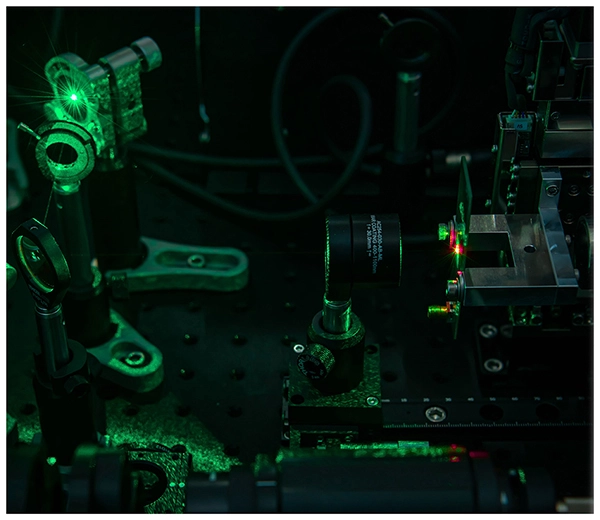

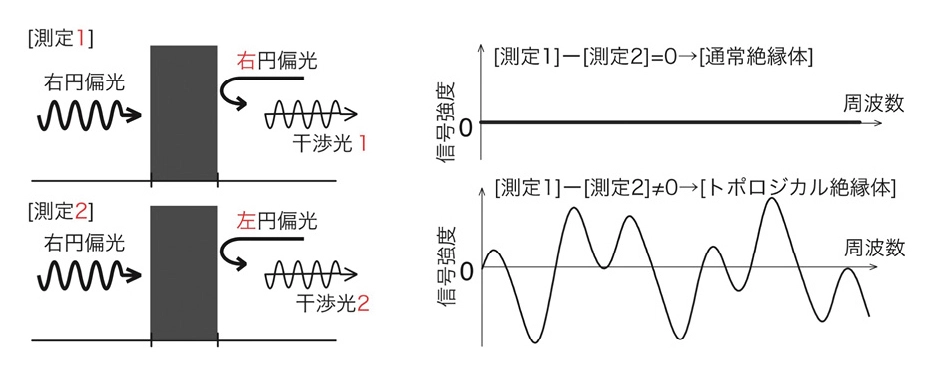

量子現象を捉える新しい計測装置等、材料開発に必要となる特性評価装置の開発・実装を進めています。

量子光学計測のための装置開発

光検出磁気共鳴装置

データ科学応用

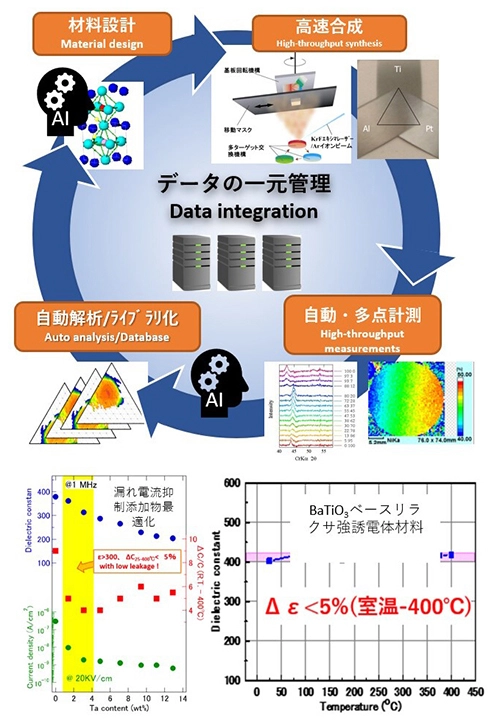

物質探索の迅速化、データの取りこぼしやヒトに由来するバラツキの回避、データ活用のためのライブラリー形成などの目的で、自動化や迅速化の取り組みを進めています。

自動計測システムの開発

コンビナトリアル・スマートラボシステムの構築

本センターにおける、計算や解析についてご紹介します。

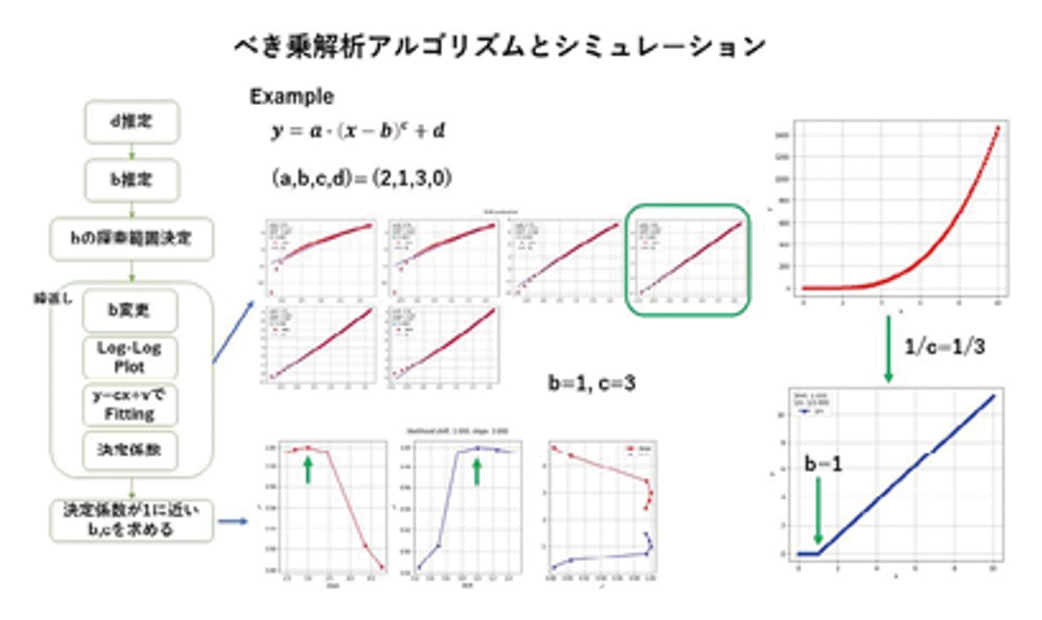

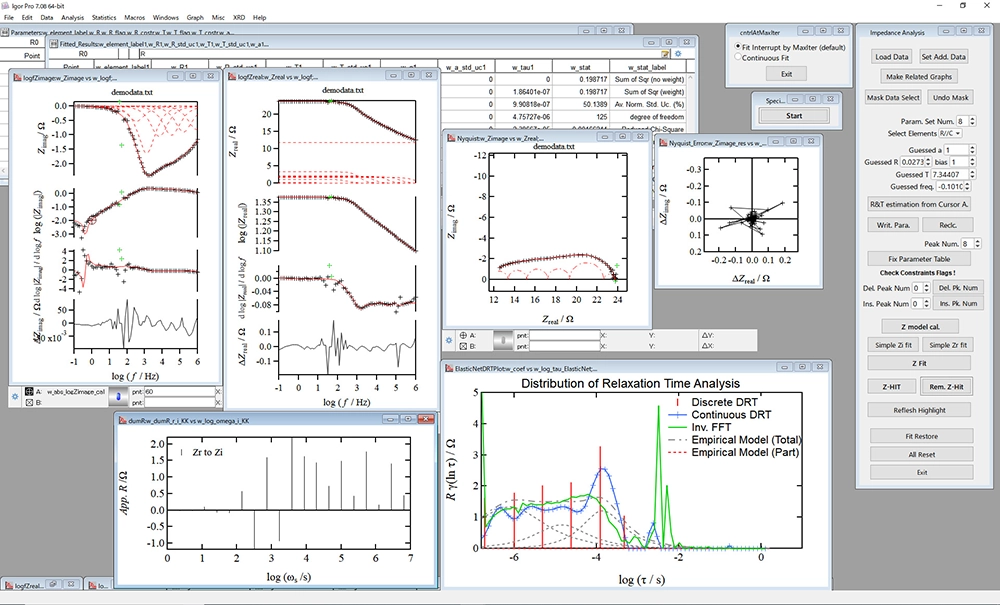

解析プログラム開発

材料特性の評価屋解析に必要なプログラムを開発しています。

インピーダンス解析プログラム

スペクトル自動解析プログラム

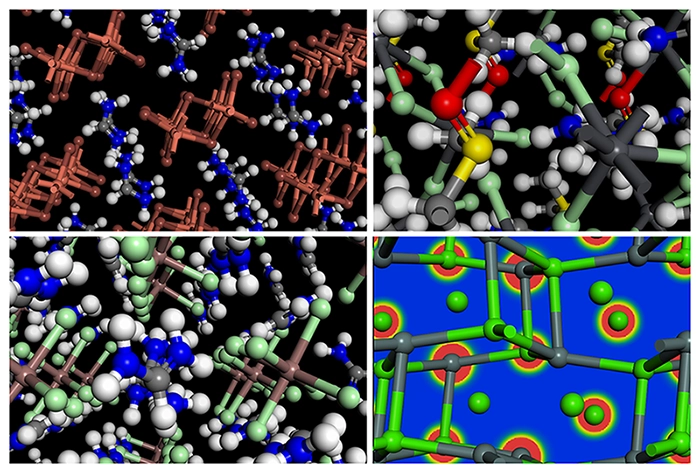

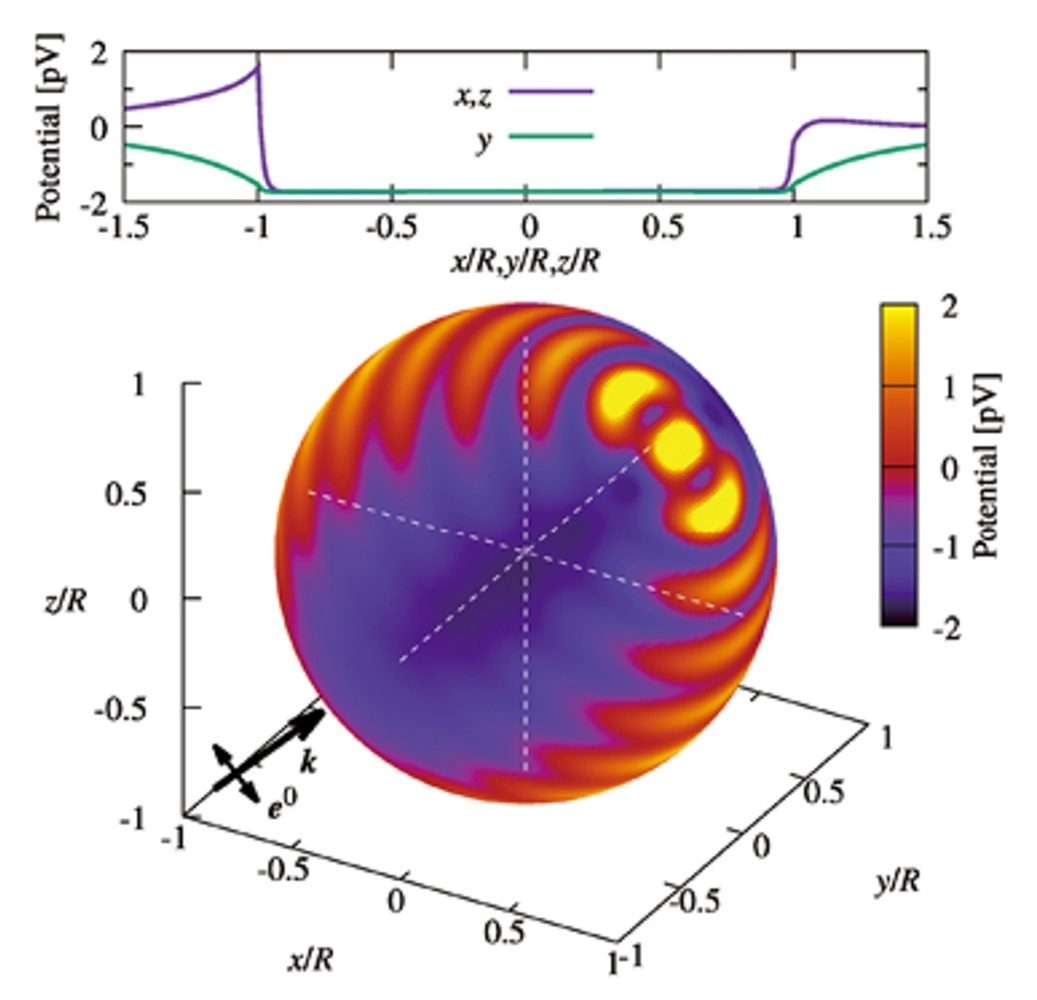

分子・結晶シミュレーション

物質に関する深い理解を得るため、量子力学に基づく、電子状態計算やそれに基づく原子配列シミュレーションを実施しています。