English page is here.

English page is here.

M. Xue et al., Appl. Phys. Lett (2023)

ゲート変調によって変化する反射光をロックイン検出することで、高精度に励起子の励起状態を観測しました。通常は、弱いシグナルである2s状態を、励起子だけでなく荷電励起子についても検出することに成功しました。今後、モワレ励起子など局所状態に由来する励起子を選択的に検出することにチャレンジします。

S. Zhang et al., Nanoscale (2023)

ヘテロ積層構造において、PN接合がなくとも光電流が流れることを報告しています。IV特性は直線であり、バイアスがゼロにおいても光照射下では28 nAもの光電流が流れることがわかりました。光電流マッピングから、この光電流は積層構造に由来することを明らかとしました。

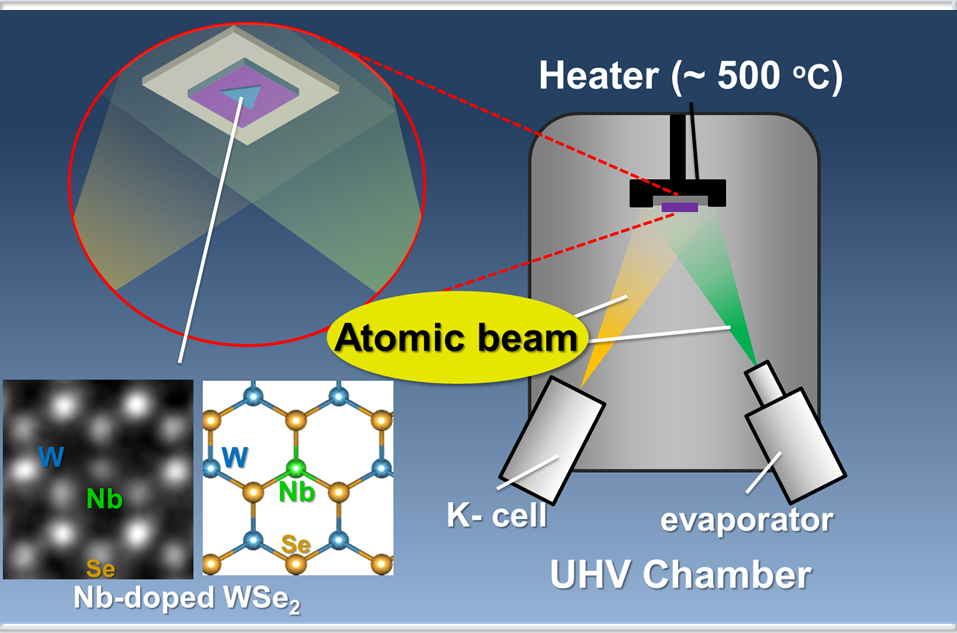

Y. Murai et al., ACS Nano (2021)

二次元結晶へ異原子をドーピングする手法を開発しました。これまでは、結晶成長の際にドーピングが行われていましたが、この方法ではすでにある結晶へ様々な原子を高精度に入れることができます。この方法は、二次元結晶のp/n型の制御を通して様々な機能性デバイスへ展開できることに加え、強磁性体の開発など新たな物質開発にもつながります。

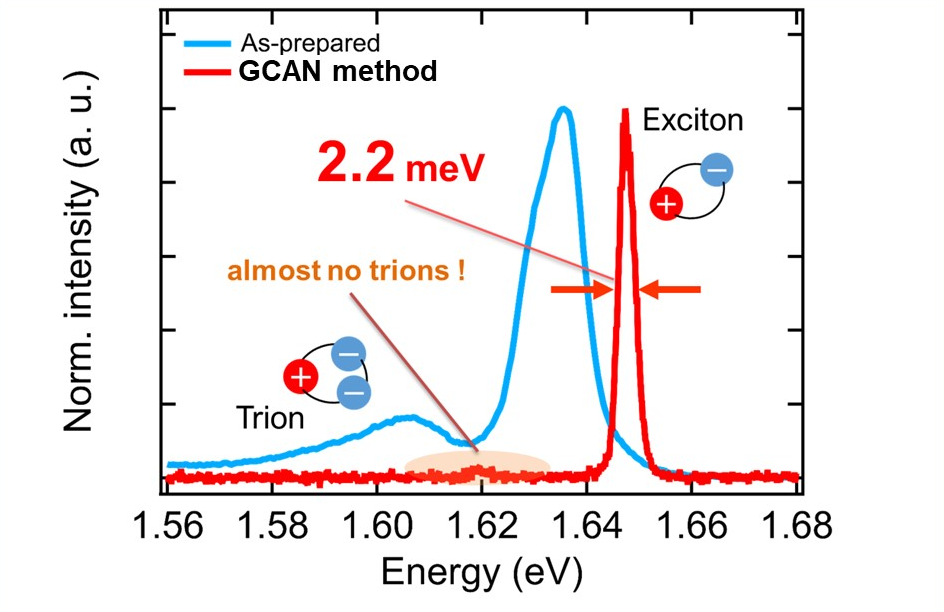

T. Hotta et al., ACS Nano (2021) and arXiv submitted on 4 Jun. (2020)

原子レベルで平坦な二次元結晶の新作製法を確立し、作製した超平坦化試料の光学応答を調べました。

超平坦化試料では、生成した励起子の拡散長が長いことに起因して励起子-励起子衝突が極めて効率的におこり、励起レーザースポット中に平均1個以下の低励起子密度でも励起子分子が生成することがわかりました。

T. Hotta et al., Phys. Rev. B. (2020) and arXiv submitted on 28 Apr. (2019)

二次元結晶(単層MoSe2)にける励起状態の移動(励起子の拡散)を実験的に観測しました。

高結晶性の二次元結晶中では、移動を乱す要因が少なく格子振動のみが主な散乱源となり、極低温では励起子の移動度が極めて大きくなることを見出しました。

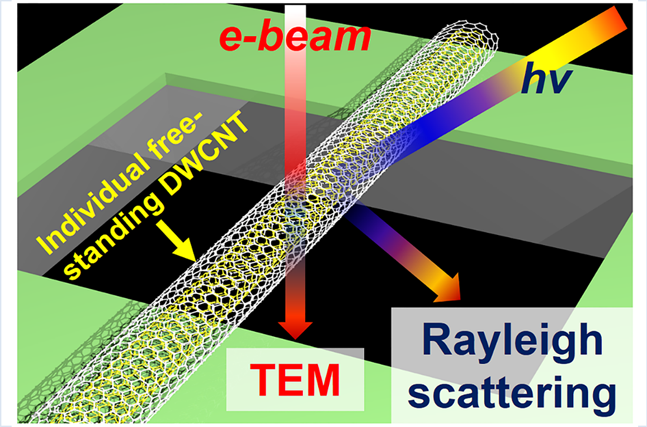

S. Zhao et al., Phys. Rev. Lett. (2020) and arXiv submitted on 22 Jun. (2019)

二層カーボンナノチューブの電子状態を、レーザー分光と電子顕微鏡を組み合わせた実験によって明らかにしました。

ある特定の内および外層の組み合わせでは、モワレ構造に由来する層間相互作用によって電子状態が大きく変化することを実験的に観測することに成功しました。

なお、この論文はEditors' suggestionに選ばれました!

Uchiyama, Y. et al., npj 2D Mater. (2019) and arXiv submitted on 15 Mar. (2019)

hBNでencapsulateした単層MoS2の電子状態を、発光分光と第一原理計算によって明らかにしました。hBNは大きなバンドギャップをもつ絶縁体ですが、価電子帯ではMoS2とのエネルギー差が小さいため軌道混成が起こります。このため、MoS2のΓ点が押し上げられ単層MoS2が間接ギャップ半導体となることを明らかにしました。

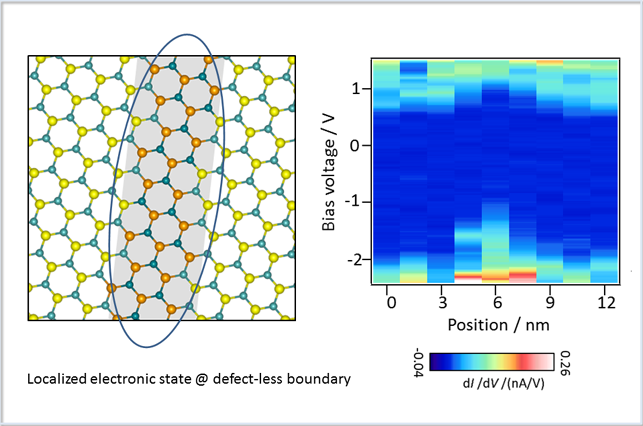

Nakanishi, T. et al., Frontiers in Physics (2019), arXiv submitted on 3 Sep (2018)

多核成長した単層MoS2膜に発生するドメイン境界の電子状態を、STM/STSを用いて調べました。結晶の相対角度がゼロの場合は、境界に欠陥が発生すること無く2つのドメインがつながるにもかかわらず、そのドメイン境界には境界に局在した電子状態が現れることがわかりました。

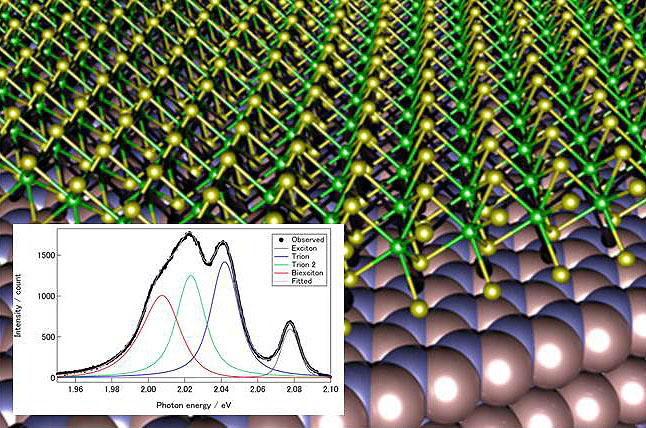

Okada, M. et al., ACS Nano 12, 3, 2498 (2018)

WS2/MoS2ヘテロ構造の発光スペクトルに現れる新たな発光ピークの起源を理解しました。この種の原子層ヘテロ構造の光学応答には、さまざまなタイプの励起子、特に電子と正孔が層間で分離した”層間励起子”が重要な役割を果たすことがわかりました。

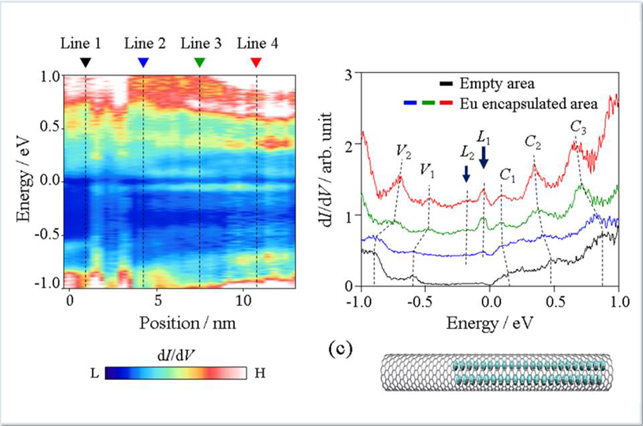

Nakanishi, T. et al., J. Phys. Chem. C., 121, 18195 (2017)

極細の金属原子ワイヤーを内包したカーボンナノチューブでは、金属ワイヤーとカーボンナノチューブとの強い相互作用に起因して、カーボンナノチューブの電子状態が大きな影響を受けることを、STM/STS観測によって明らかにしました。

Okada, M. et al., Scientific Reports, 7, 322 (2017)

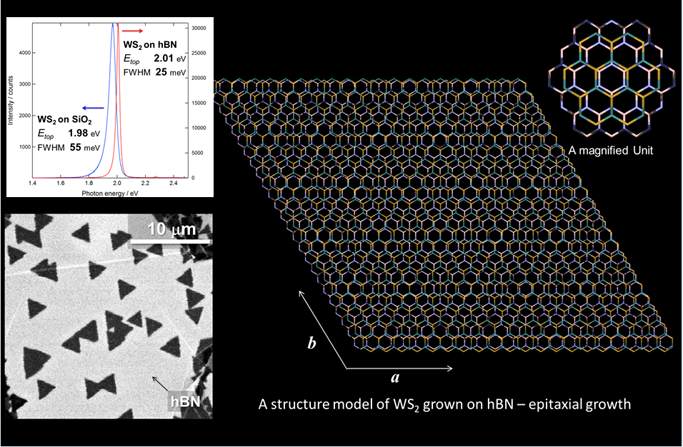

hBN上へ直接CVD成長させたWS2における励起子分子発光の観測について報告しています。投稿からアクセプトまで8ヶ月程度かかりましたが、なんとか出版までこぎつけました。

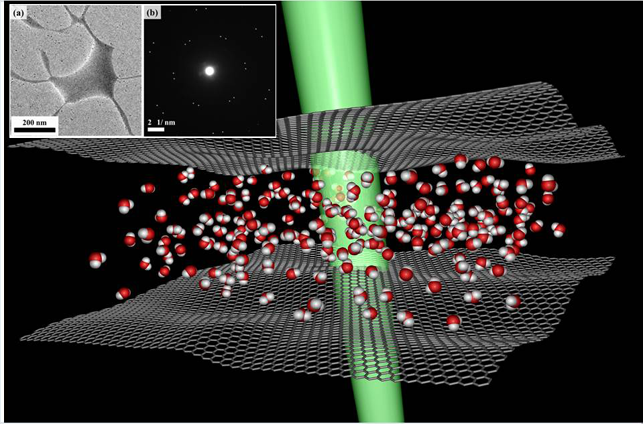

Sasaki, Y. et al., Chem. Phys. Lett., 650, 107 (2016)

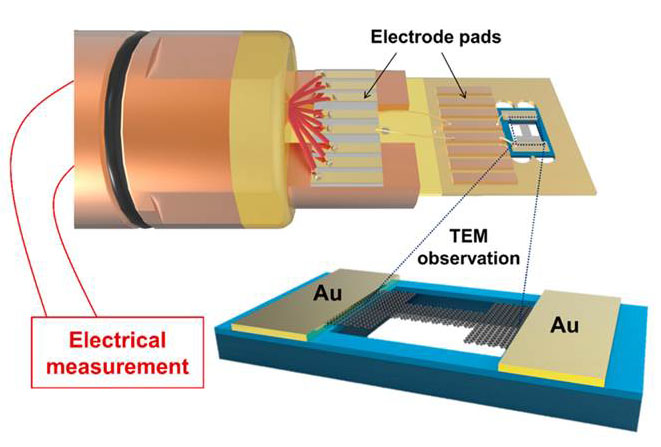

溶液における化学反応、溶液中での物質の構造などを透過型電子顕微鏡で直接観測することを目指し、液体を安定に真空中で保持できる”グラフェン液体セル”の作製法の確立を行いました。

Hotta, T. et al., Appl. Phys. Lett., 109, 133101 (2016)

分子線エピタキシー(MBE)法を用いて、これまで難しかった2次元の金属である単層のNbSe2の選択的成長に成功しました。なお、この論文は、Appl. Phys. Lett.の表紙を飾りました!

Wang, Q. et al., ACS Nano, 10, 1475 (2016)

透過型電子顕微鏡の中で、グラフェンを細くしながらその電気伝導をその場計測しました。ナノレベルまで細くなるとバンドギャップが生じることを直接観測することに成功しました。

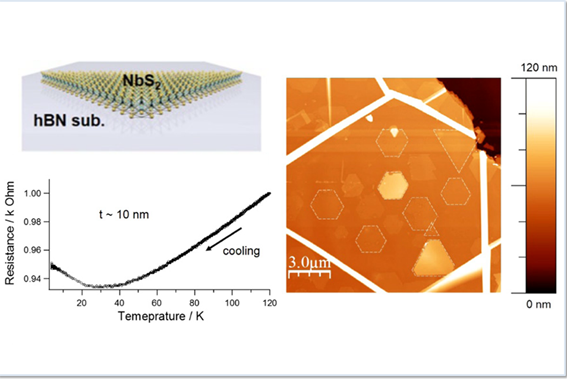

Zhao, S. et al., 2D materials, 3, 025027 (2016)

バルク結晶では超伝導体として知られているNbS2の超薄膜(〜5層)を、化学気相成長法を用いて作製し、その電気抵抗を調べました。超薄膜でも金属であること、極低温では電気抵抗の極小が現れることがわかりました。

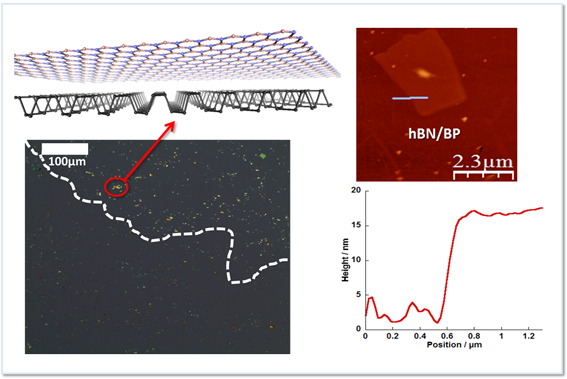

Sinha, S. et al., 2D materials, 3, 035010 (2016)

絶縁体の原子層である六方晶窒化ホウ素(hBN)の1層だけで、空気や水の拡散を完全に遮断し、大気に不安定な黒リン(BP)を保護できることがわかりました。

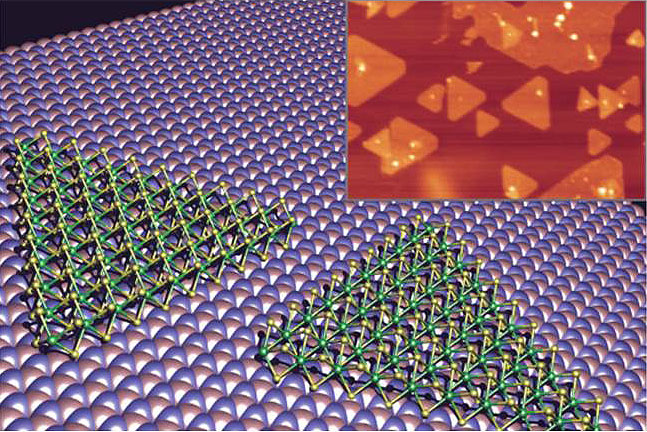

Okada, M. et al., ACS Nano, 8, 8273 (2014)

清浄な界面をもつ単層WS2と六方晶窒化ホウ素(hBN)の積層構造をヘテロエピタキシャル成長によって初めて実現し、従来よりも格段に半値幅の小さな発光ピークを観測することに成功しました。