はじめに

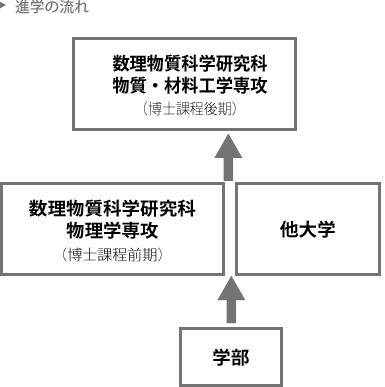

物質・材料研究機構(NIMS)では筑波大学と連携し、筑波大学・数理物質科学研究科に独自の博士課程後期(3年)の物質・材料工学専攻を運営しています。機構の研究者が、大学院教員として博士課程後期の研究指導を行います。宇治研究室(量子輸送研究室)もこの専攻に属しています。さらに、博士課程前期(修士課程)から、物質・材料研究機構で研究を行いたい学生は、筑波大学・数理物質科学研究科の物理学専攻に宇治研究室が併設されています。そちらを受験ください。受験方法は専攻によって異なっています。詳細は下記HPをご覧ください。

- 筑波大学・数理物質科学研究科

http://www.pas.tsukuba.ac.jp/- 物質・材料工学専攻(博士課程後期) http://www.pas.tsukuba.ac.jp/faculty/materials-engnr.html

- 物質・材料工学専攻NIMSサイトhttp://www.nims.go.jp/graduate/index.html

- 物理学専攻(博士課程前期) http://www.pas.tsukuba.ac.jp/faculty/physics.html

どんな研究をしているの?

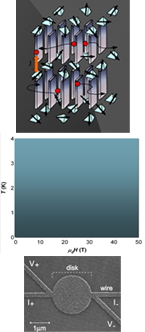

固体中の電子は、格子との相互作用や電子間の強いクーロン相互作用により、たいへん興味深い物性を示すことがあります。その顕著な例は、超伝導、強磁性(反強磁性)転移、金属-絶縁体転移、(電荷やスピンの)密度波転移などです。さらにこれらの現象が複合的に起こることがあります。現在、この中で、超伝導に限っても、現在でも解明できていない多くの新奇現象があります。これらの現象は「古典物理」では決して解決できない「量子力学的」現象です。

またこのような新奇現象は低温や磁場中でしばしば起こります。私たちは、非常に低温にできる装置、とても強い磁場を発生できる超伝導マグネットなどを駆使して、様々な物質の電子状態を調べ、みんなが“あっ!!”と驚くような新奇な現象を発見し、そのメカニズムを解明したいと思っています。

また、試料のサイズが、その物性を決めている特長的な長さと同程度になると、試料の形状に起因する新規の量子輸送現象が発現することが期待されています(サイズ効果)。

そこで、収束イオンビーム装置や電子線リソグラフィー装置を用いて、超伝導体や磁性体試料を微細加工し、量子現象が顕著に現れやすい低温磁場中で試料の電気的、磁気的特性を測定し、サイズ効果に起因する新規の量子現象発見を目指しています。研究例はHPの「研究内容」をご覧ください。