|

|||||||

|

|

|||||||

|

|

| トップページ > 研究支援実績 > 利用実施例 > 共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡について |

研究支援実績 |

|

利用実施例 -共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡について- |

共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡について |

|

ナノテクノロジー融合ステーションの活動に重要な役割を担っている共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡について説明します。 |

共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡 |

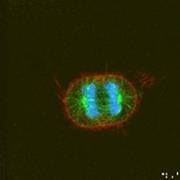

光学顕微鏡(光を利用する普通の顕微鏡)は現代の日本ではほとんどの方がどこかで触ったことのある科学器具ではないでしょうか。ごく簡単にはレンズを使って、対象を拡大して観察する道具です。この普通の顕微鏡の特徴は目で見えるものを拡大してみている、という点です。つまり目に見えないもの、無色透明なものは見えません。そこで透明なものは通常、染色ということをして色を付けて観察します。 蛍光顕微鏡はこの染色に「蛍光」をもつ物質を利用してサンプルを観察するものです。蛍光をもつ物質、蛍光物質とはある決まった光が当たるとその光よりもやや波長の長い光を出すもののことで、この出てくる光を蛍光、物質にあたって蛍光を出させる光を励起光といいます。そして現在、蛍光染色は特定の分子とだけ良く反応する試薬で行われることがほとんどです。たとえば生物のゲノムをつくっているDNAとよく反応するDAPIという試薬で細胞を染めて蛍光顕微鏡で観察するとDNAが沢山ある細胞核がよくみえます。また実際に観察したい分子そのものに蛍光物質を付加して、その分子がどこでどんなふうになっているかを観察することもよく行われます。 |

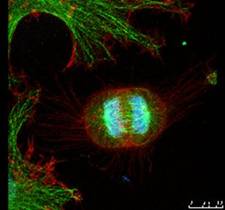

細胞の蛍光染色:青く見えている部分がDAPIで染色された染色体 |

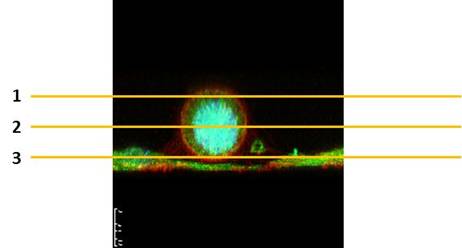

共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡はこの蛍光を観察するに際してレーザーの光を励起光に用い、さらに焦点のあった光だけをピンホールを使うことで選び取り、大変鮮明な画像を得ることができる顕微鏡です。 この顕微鏡では焦点の合っている光だけを見ることができるので結果としてサンプルを輪切りにした断面像として観察していることになり、さらにその焦点面をサンプルの下から上まで移動してやれば連続的な断面像が獲得できることになります。この連続した像を合成して観察すれば立体的な像としてサンプルを観察できます。 共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡はこのようにしてサンプルを鮮明に、しかも立体的な像として観察できる大変優れた顕微鏡です。 |

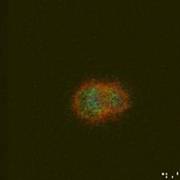

共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡で観察した細胞(上から見た図) |

共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡で観察した細胞(横から見た図) 1, 2, 3 それぞれの高さでの断面図を下記に示す。 |

1 |

2 |

3 |

|

||||||||||||||||