研究リスト

交代磁性体(altermagnet)

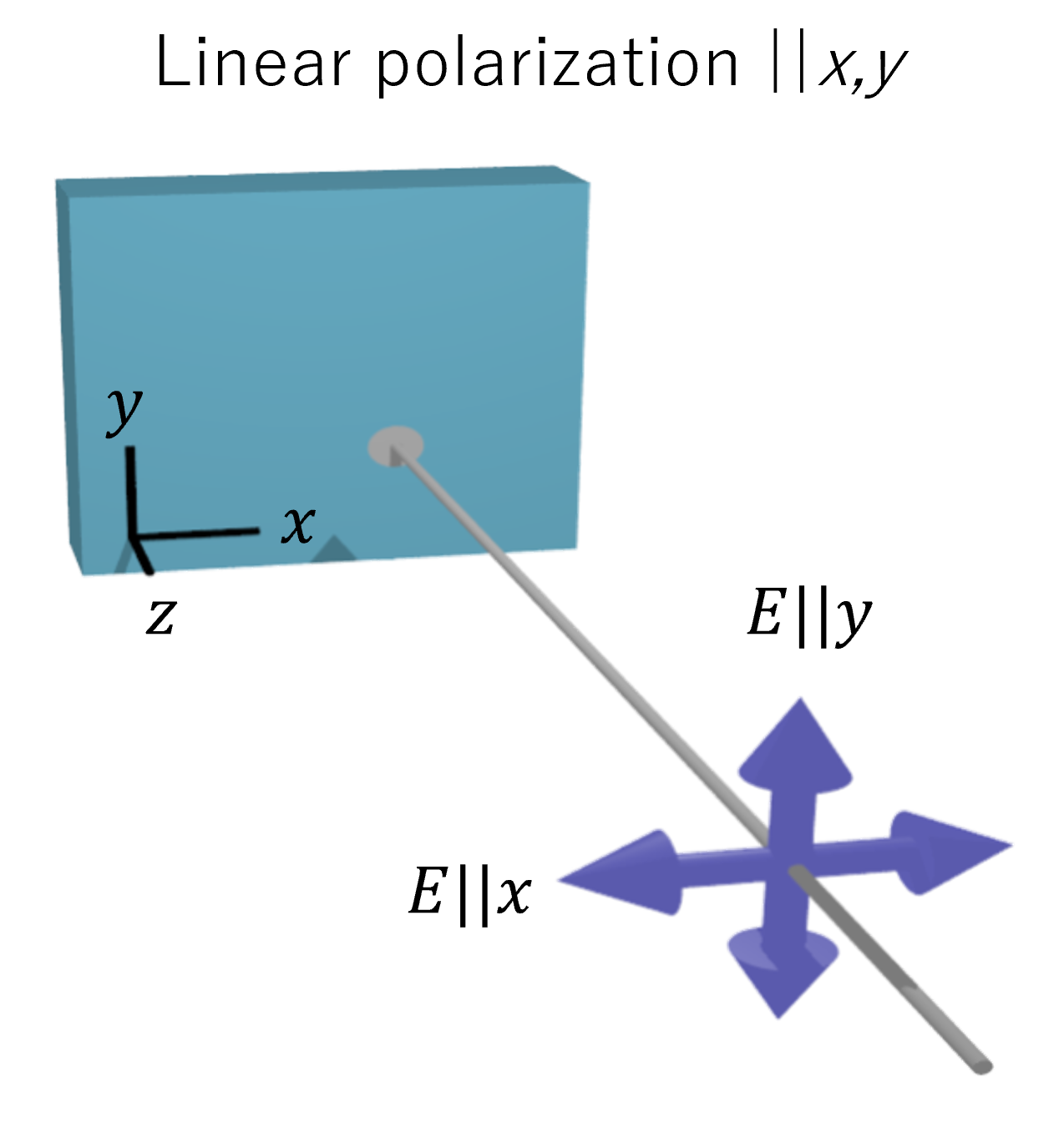

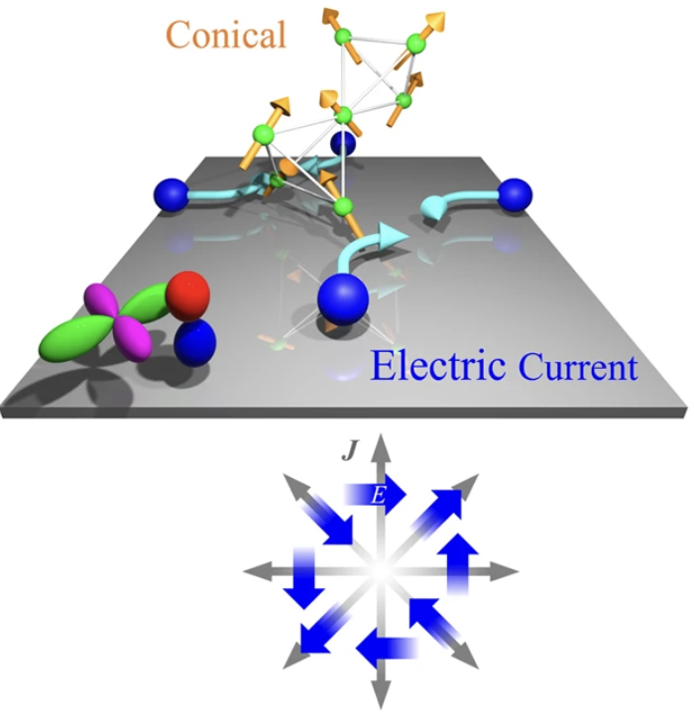

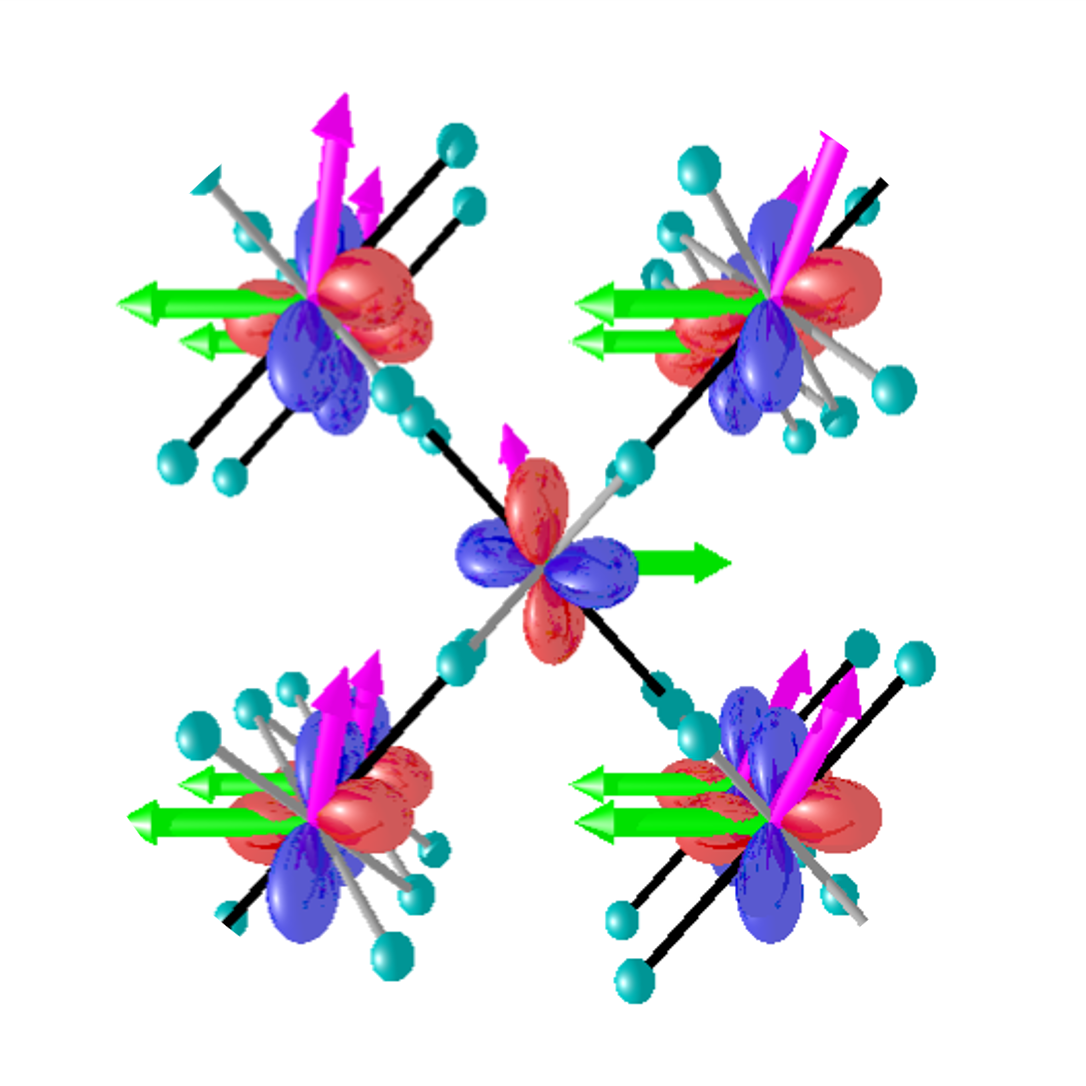

強磁性体とは磁気の源である電子の磁気モーメントが結晶中で同じ方向を向いてい揃っており自発的な磁化を有する磁石になります。他方で、磁気モーメントが反対方向に向いて揃ってしまう反強磁性体は磁石なりません。しかし、交代磁性体では磁化のない反強磁性体であるにも関わらず強磁性の性質を兼ね備えています。空間反転対称性が保たれた交代磁性体では磁気対称性に応じてs波、d波、g波型のスピン分裂を生じることが知られています。

d波交代磁性体における異方的異常ホール効果

スピネル酸化物NiCo2O4において異方的な異常ホール効果を観測しました。オンサーガーの相反定理によるとホール効果は電流の方向に依存しない等方的な現象ですが、拡張磁気トロイダル四極子と呼ばれる反強磁性構造と強磁性が共存すると異方的な電子状態が実現し、異方的な異常ホール効果を発現することを明らかにしました。拡張磁気トロイダル四極子はd波交代磁性体で予測されているd波型のスピン分裂を誘起し、異方的なスピンホール効果が生じます。今回の結果は、d波交代磁性体と強磁性のスピン分裂の干渉によって異方的な異常ホール効果が発現したと推定されます。我々はこの現象を”四極子異常ホール効果”と新たに命名しました。本結果は、d波型スピン分裂による横スピン流が従来の強磁性体と同等以上の応答を示すことを明らかにし、交代磁性体を使ったスピントロニクス材料への展開の新しい可能性を示唆する結果と言えます。

【関連論文】

Hiroki Koizumi, Yuichi Yamasaki and Hideto Yanagihara,

"Quadrupole anomalous Hall effect in magnetically induced electron nematic state",

Nature Communications 14, 8074 (2023); 10.1038/s41467-023-43543-1

H. Koizumi and Y. Yamasaki

"Altermagnetism in Epitaxial NiCo2O4 Thin Films via Higher-Order Magnetic Anisotropy" (Review)

J. Phys. D: Appl. Phys. 58 253002 (2025);10.1088/1361-6463/addfe2

[TOPへもどる]

s波交代磁性体におけるX線磁気円二色性

反強磁性体の中でも強磁性体と同じ磁気点群を有する場合にはX線磁気二色性や異常ホール効果が発現します。この場合に誘起されるスピン分裂はノードを有しないので、s波交代磁性体と捉えることができます。この時、磁気応答の起源になるのが四極子スピン項(スピンフルな磁気双極子のうち電気四極子とスピンの合成でできるもの)になります。これはMn3SnでX線磁気円二色性を発現させていたものと同じ起源になります。s波交代磁性体は共線的な反強磁性体(collinear antiferromagnet)であるRuO2においてSmejkalらが提案しました。RuO2はルチル型の反強磁性体ですが、ネールベクトルNが[001]軸に向いたときにはd波型交代磁性体、[100]軸に向いたときにはs波型交代磁性体になる面白い物質です。 ルチル構造の結晶構造では軌道の量子化軸を[110]に向けると結晶場分裂をうまく表現できます。[100]軸方向にスピンが向いている状態において、[010]軸方向にX線を入射したときのTz項(四極子スピンがXMCDで観測できる物理量)の期待値がゼロでないことが分かります。スピンを反転させるとTz項が反転しますし、軌道の量子化軸を90度回転させても反転することが分かりました。ルチル構造は2つの磁性イオンサイトがありますが、スピンが反転して、軌道の量子化軸が反転することから、反強磁性体でもTz項を通じてXMCDが検出可能であることが判明しました。

【関連論文】

N. Sasabe, M. Mizumaki, T. Uozumi, and Y. Yamasaki,

"Ferroic Order for Anisotropic Magnetic Dipole Term in Collinear Antiferromagnets of (t2g)4 System", Physical Review Letters. 131 [21] 216501 (2023), 10.1103/physrevlett.131.216501

[TOPへもどる]

先端計測と計測インフォマティクス

先端計測装置から得られる大量の計測データや微小な物理状態の変化を追うような精密計測データに対し、機械学習、統計解析、信号処理、ベイズ推定などを活用して、ノイズの除去、異常検出、パターンの抽出、物性推定などを行います。実験条件の自動最適化、実験とシミュレーションの融合、材料探索の加速などに応用させることを目指します。

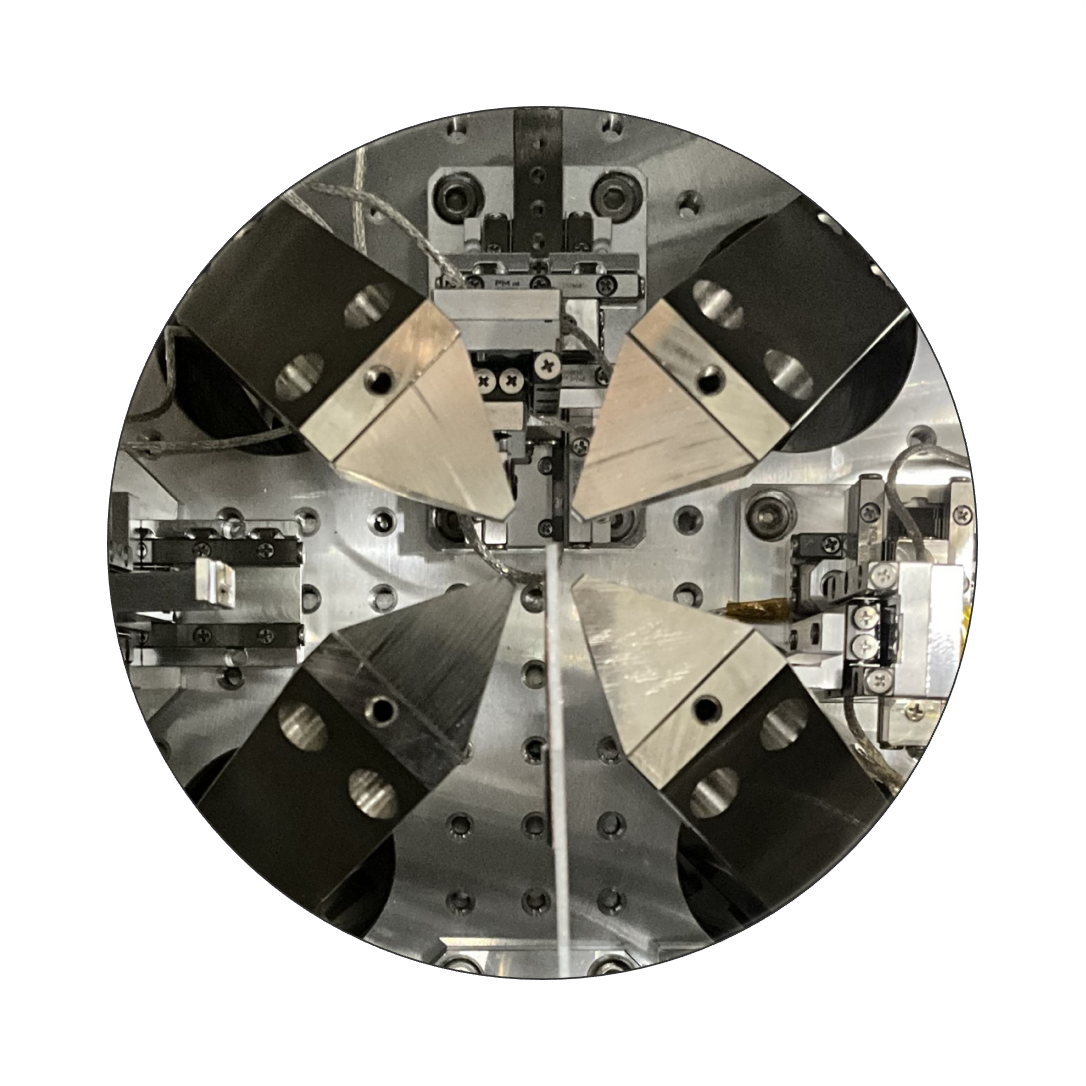

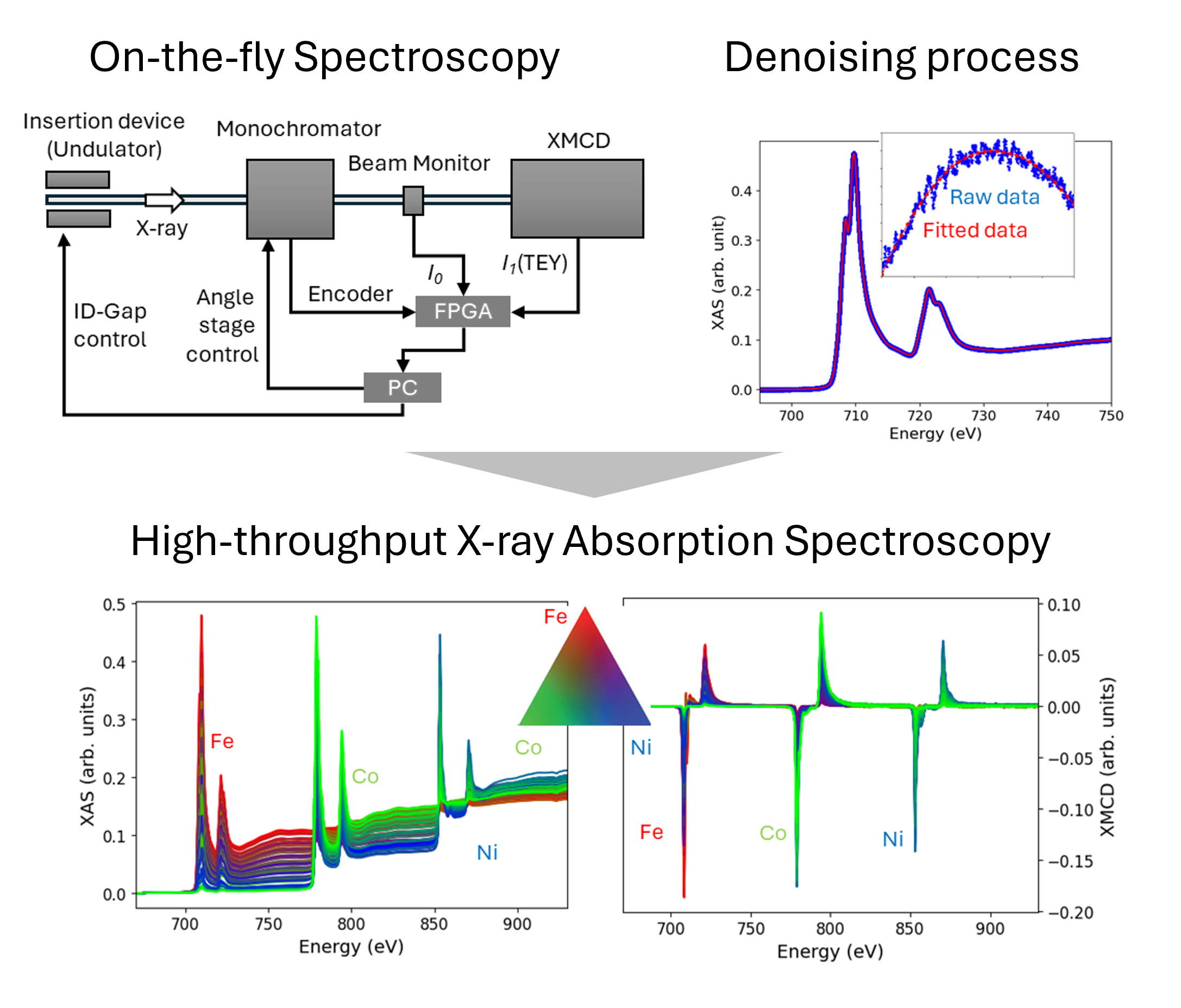

ハイスループットX線磁気円二色性(XMCD)の計測

3元系組成勾配膜を対象に、高スループットX線磁気円二色性(XMCD)分光法を用いた磁気特性マッピング手法を開発しました。従来のステップ計測と比べ、「on‑the‑fly XMCD」計測手法を採用することで、スペクトル取得時間を約10倍短縮しつつ、高精度を維持しました。得られたXMCDスペクトルにはSavitzky–Golay法によるノイズ除去処理を施し、さらにXMCD総和則を用いて磁性元素それぞれの軌道・スピン磁気モーメントを定量化しました。その結果、組成の変化に伴う元素別磁気モーメントの分布を鮮明なマッピングを16時間以内で取得することに成功しました。これにより、最適な組成領域が特定され、磁性材料の探索・設計プロセスの加速に貢献することが期待されます。

【関連論文】

Y. Yamasaki, N. Sasabe, Y. Ishii, Y. Sekiguchi, A. Sumiyoshiya, Y. Tanimoto, Y. Kotani, T. Nakamura, and H. Nomura

"High-Throughput Mapping of Magnetic Properties via the on-the-fly XMCD spectroscopy in a Combinatorial Fe-Co-Ni Film"

submitted (2025); arXiv:2506.20958

[TOPへもどる]

強磁性共鳴下におけるスピンおよび軌道磁気モーメントのベイズ推定

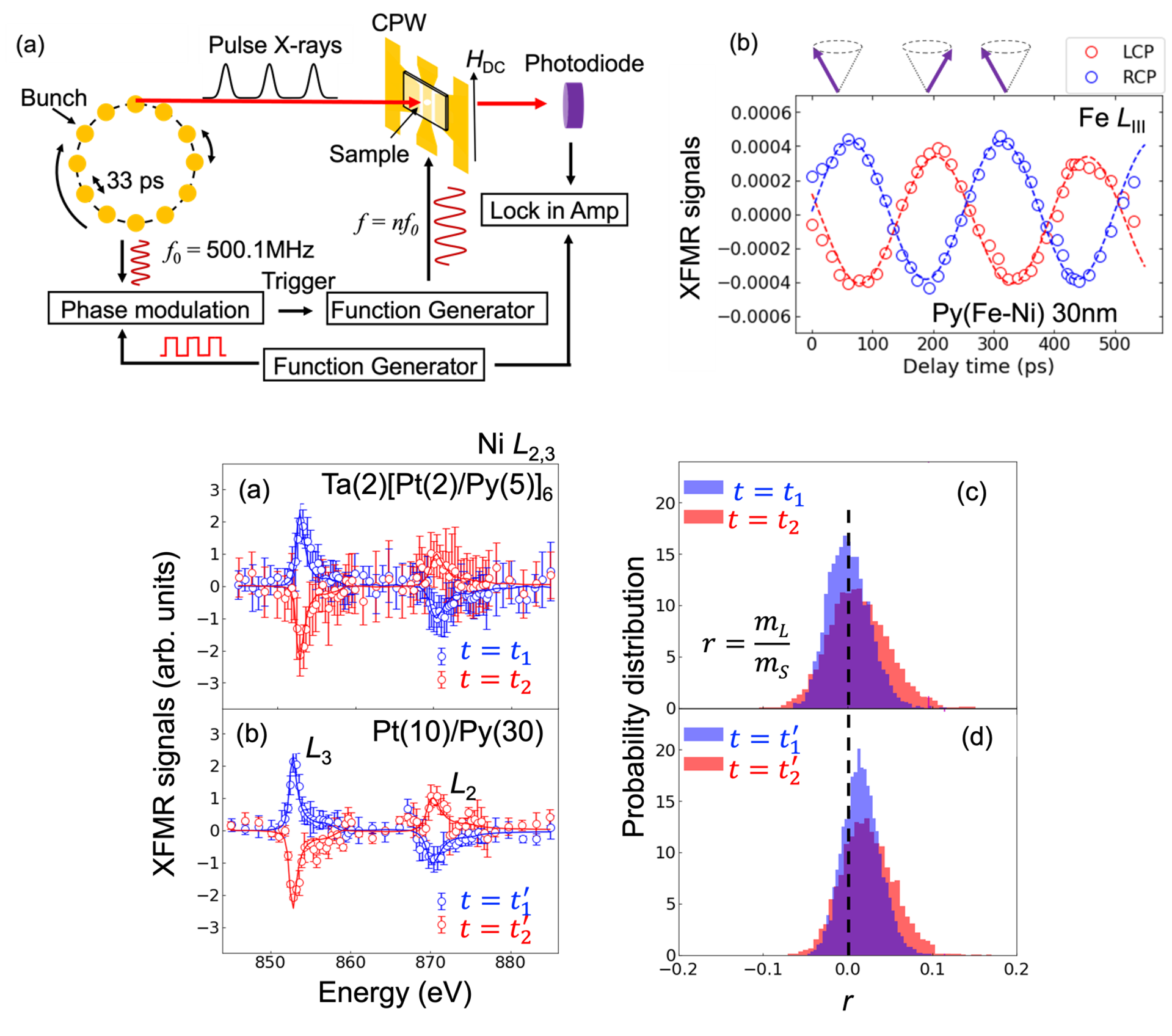

スピン波などのスピンモーメントの集団的ダイナミクスは、スピントロニクス応用において重要です。最近では軌道角運動量(OAM)の動的挙動も注目されており、スピンおよび軌道磁気モーメント(mS, mL)を直接観測する手法として、時間分解X線磁気円二色性(Tr-XMCD)が有効です。この技術は円偏光X線の吸収差から磁気モーメントを検出し総和則を用いて定量評価が可能になります。本研究ではギガヘルツ(GHz)帯マイクロ波で磁化歳差運動を励起する強磁性共鳴(FMR)下の磁気ダイナミクスをTr-XMCDで観測する技術を開発しました。放射光から発生する500.1 MHzのX線入射に同期してRF磁場を印加し、位相遅延を制御することで歳差運動を時間分解で測定可能となります。パーマロイ合金(Py)の多層薄膜からXFMRスペクトルを取得し、ベイズ推定によりmSとmLを評価しました。その結果、Pt(10)/Py(30)ではmL≠0、Ta(2)[Pt(2)/Py(5)]6ではmL=0という差が見られ、界面効果や異方性が影響していると考えられます。本研究は微弱なXFMR信号から物性量を定量評価できる可能性を示しました。

【関連論文】

“Microscopic evaluation of spin and orbital moment in ferromagnetic resonance”,

Yuta Ishii, Yuichi Yamasaki, Yusuke Kozuka. Jana Lustikova, Yoichi Nii, Yoshinori Onose, Yuichi Yokoyama, Masaichiro Mizumaki, Jun-ichi Adachi. Hironori Nakao, Taka-hisa Arima, Yusuke Wakabayashi,

Scientific Reports 14, 15504 (2024); 10.1038/s41598-024-66139-1

[TOPへもどる]

X線吸収・散乱理論

X線を試料に照射するとエネルギーに依存した吸収度を示し、物質・材料の電子状態、化学状態、磁性状態を微視的に調べることができます。X線吸収の理論は古くから知られていましたが、近年、新しい解釈によって物質・材料の隠れた秩序状態を検出できることが分かってきました。本グループでは拡張多極子や完全多極子基底といった現代的な解釈にってX線吸収・散乱を再考し、新しい現象の観測に使える理論を構築しています。

120度反強磁性体におけるX線磁気円二色性(XMCD)

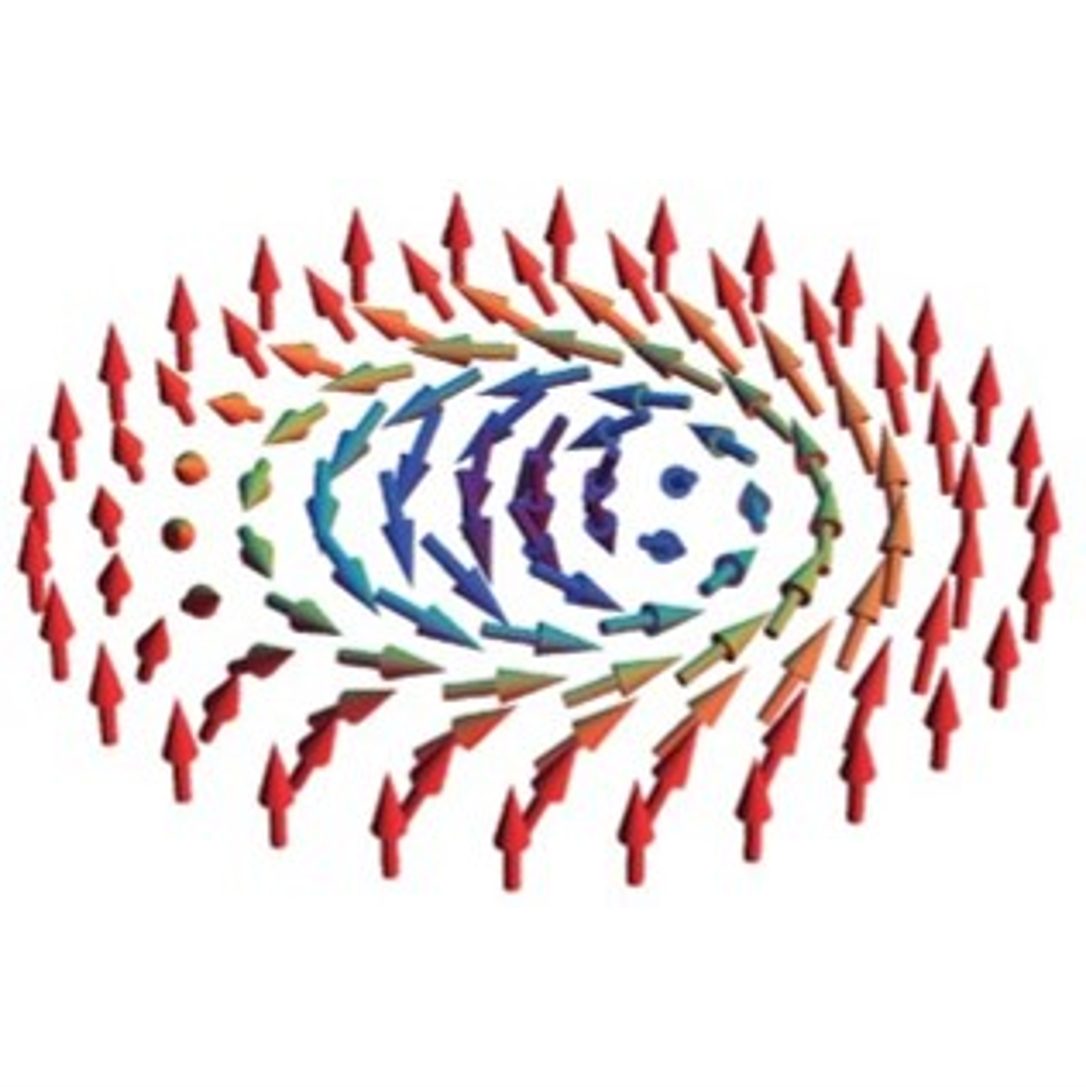

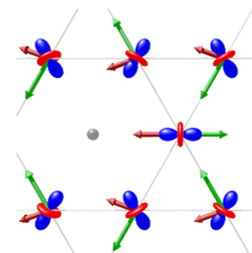

入射するX線を円偏光にして磁性体試料に入射すると、左回りと右回りの円偏光で吸収度が変化する現象が起きることがあります。この現象はX線磁気円二色性(X-ray Magnetic Circular Dichroism; XMCD)と呼ばれるもので、円偏光の光スピンと試料の磁化方向に依存して吸収度が異なることに由来します。XMCDは磁化のある強磁性体で良く観測される現象ですが、反強磁性体でも磁化が完全に打ち消し合わないフェリ磁性体や寄生強磁性体でも残っている磁化に応じて観測されることがあります。しかし、磁化が完全に打ち消し合っている反強磁性体ではXMCDは発現しないと思われてきました。本研究では、磁化が打ち消し合っているある種の反強磁性体ではXMCDが発現しうることを理論的に提唱しました。例えば、120度反強磁性体では磁気モーメントが完全に打ち消し合っています。もし、結晶場の影響によって電子軌道の縮退がとけていると、各サイトの磁気モーメントと電子軌道の量子化軸の関係からTz項とよばれる磁気双極子モーメントに由来するXMCDが打ち消さずに残りえることを示しました。このような磁気構造や電子軌道の配置が反強磁性体Mn3Snにおいて実現しており、XMCD信号が実際に発現することを実証しました。

【関連論文】

Y. Yamasaki, H. Nakao, and T.-h. Arima, J. Phys. Soc. Jpn. 89, 083703 (2020)

M. Kimata et al., Nature Communications 12, 5582 (2021)

[TOPへもどる]

X線吸収の総和則

X線吸収は内殻励起による光学吸収であり、対象とする元素の電子状態を解明に使われます。スペクトルの総和を取ると電子状態のホール数や軌道角運動量の期待値が与えられ、磁性体研究などに広く活用されてきました。その総和則は、1990年代前半に理論的に提案されていました。本研究では、総和則の理論を磁気完全基底と呼ばれる多極子をベースとして再考しました。光学遷移確率の計算手順を変えることで、総和則を磁気完全基底で記述できることを見出しました。また、スピン軌道相互作用によって分裂した内殻を分離した総和則を使うとスピンレスとスピンフルな多極子を区別して測定できることも明かになりました。本理論をベースにX線吸収、X線磁気円二色性、X線磁気線二色性(面直・面内)の総和則に対応するスピンレス・スピンフル多極子を導出しました。

【関連論文】

Y. Yamasaki, Y. Ishii, and N. Sasabe

"Sum rules for x-ray circular and linear dichroism based on complete magnetic multipole basis"

Science and Technology of Advanced Materials (STAM), 10.1080/14686996.2025.2513217;

arXiv2504.16461 (2025)

[TOPへもどる]