研究内容

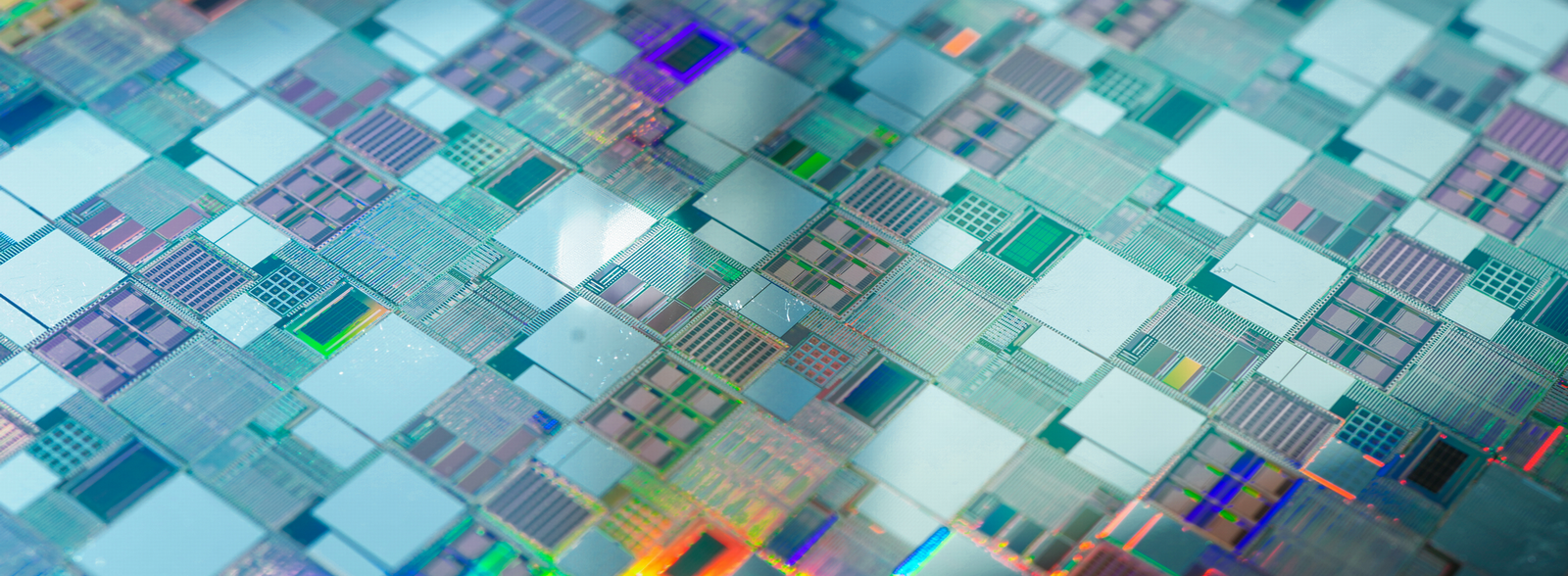

半導体はその登場からまだ100年も経過していないにも関わらず、既に私たちの生活に欠かせないものとなっています。 これは半導体が情報・光・エネルギーを司る極めて汎用性の高い技術であるためです。 半導体の主役はこれまでも、そしてこれからもシリコンが担うと考えられますが、 スマートフォンやパソコンなどの情報端末の頭脳である論理回路を構成する MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)型トランジスタは、 すでに教科書で習うような平面型ではなく、フィン型のFinFETあるいはGAA(Gate-All-Around)と言われる ナノシートを積層した3次元構造となっています。 ナノシートは薄いほど短チャネル効果が抑制できるので可能な限り薄くしたいのですが、Siナノシートでは厚さ4nm以下になると、 微妙な厚さの不均一によってキャリアの移動度が著しく劣化することが問題となっています。 そのため、3nm以下の厚さで高キャリア移動度をもつナノシートが求められており、原子レベルで平坦な2次元材料、 例えば非常に移動度の高い遷移金属ダイカルコゲナイド(MoS2やWSe2など)が期待されています。 2次元材料も含め、Siに代わるナノシート材料とそのデバイスプロセスの構築は重要な課題となっています。

また、電力の変換・制御を行うパワーエレクトロニクスの用途では炭化ケイ素、窒化ガリウムなどワイドバンドギャップを 有する新たな半導体の活躍が始まっており、さらに酸化ガリウムやダイヤモンドなどにも注目が集まっています。 本グループでは、シリコン半導体で培われたプロセス技術やデバイス物理をベースに、 新たな半導体材料ならでは物性を活かした革新的デバイスを創出することを目指し、主に以下の2つの研究テーマに取り組んでいます。

ゲルマニウムナノシートおよびゲルマネン(Germanene)

現代の半導体デバイスではシリコン(Si)が主役ですが、1947年に世界で初めて実証されたトランジスタはゲルマニウム(Ge) が使われていました(1956年ノーベル物理学賞)。Geは炭素(C)やシリコン(Si)と同じIV族で、Siよりも電子・正孔共に 移動度が高い半導体材料ですが、製造プロセスに敏感で特性制御が困難だったため、主役の座をSiに譲り現在に至っています。 しかし、上述したようにSiナノシートの厚さの限界が近づいており、Geナノシートが再注目されています。 GeはSiよりも移動度が高く、厚さ2nmのGe(111)ナノシートはSiナノシートの10倍の移動度を持つと予測されています。 残念ながらGeナノシート作製が困難なため、予測されたような高移動度は今のところ実験的には確認されていません。 これは単結晶Geを薄層化して作製したナノシートでは結晶へのダメージが懸念され、そもそもGeナノシートを結晶成長するにも、 アイランド形成を伴うStranski-Krastanov(S-K)成長のために、平坦に形成することが困難なためです。

一方で、2010年にノーベル物理学賞を受賞したグラフェンは、ハチの巣格子状(ハニカム状)に炭素原子が並んだ2次元物質です。 ハニカム状にGe原子を並べたGermanene(ゲルマネン)も実験的に確認されていますが、まだ金属膜上でしか形成できていないことと、 容易に酸化してしまうためにその電子物性評価は進んでいません。 本グループでは、Geナノシートおよびゲルマネンの新しい形成手法の開拓に挑戦しています。

SiCパワーデバイスの重要課題:SiO2/SiC界面

炭化ケイ素(Silicon Carbide: SiC)パワーデバイスは鉄道車両や自動車に搭載されるなど、どんどん身近になりつつあります。 低消費電力の鍵となるインバータの構成要素であるSiC MOSトランジスタは、オン時の電流の通路となるSiO2/SiC界面特性が 不十分なために本来の性能を発揮できておらず、まだまだ向上の余地を残しています。 SiO2/SiC界面特性改善に向けて、新たな酸化方法などプロセスの構築、界面構造の物理分析、 デバイス試作とその電気特性・信頼性評価などを行っています。