ウニ骨格の機能化

現在、ウニは国内外で食材として珍重されているため、日本だけでなく、中国、チリ、ロシア、アメリカ、カナダ等で漁獲されていますが、可食部である生殖巣の重量比は20%程度で、それ以外の部位は廃棄されており、処理費用が発生してしまいます。

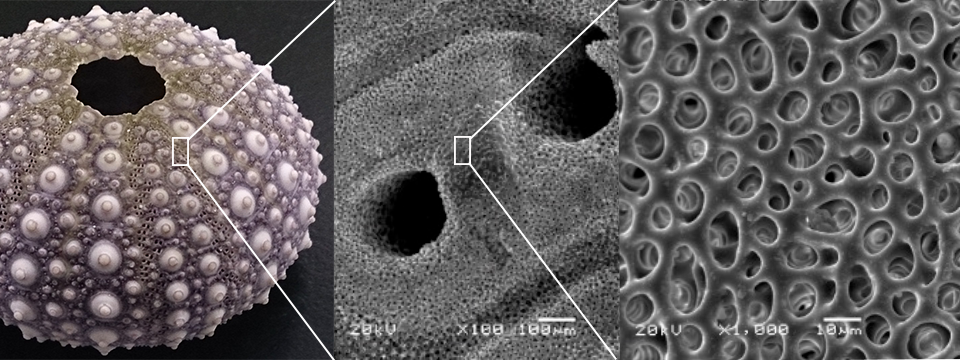

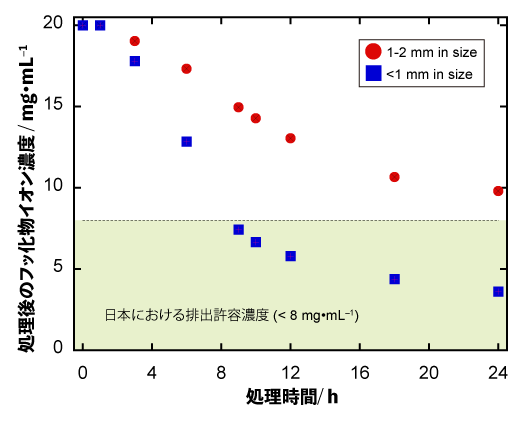

ウニの骨を電子顕微鏡で観察すると上の写真のように数百µmの孔と十数µmの孔が空いていることがわかります。 このような孔を持つ材料を人工的に作るのは大変なので、自然が作ってくれた孔構造をを利用した機能性材料が開発できれば、廃棄物の再利用に繋がり、廃棄費用を払う代わりに無料で引き取ってもらうか、場合によっては販売することができるようになるので、ウニ漁にかかる経済負担が減少することになります。

また、ウニは海藻などを良く食し、磯焼けの原因になるとも言われ、非食用のウニは駆除されることもありますが、その廃棄物も同じように利用できることになります。

過去には取り出したウニ骨格をそのまま水槽用のフィルターとして応用することが検討されてきましたが、我々は簡単な処理で色々な用途に繋がることを明らかにしてきました。

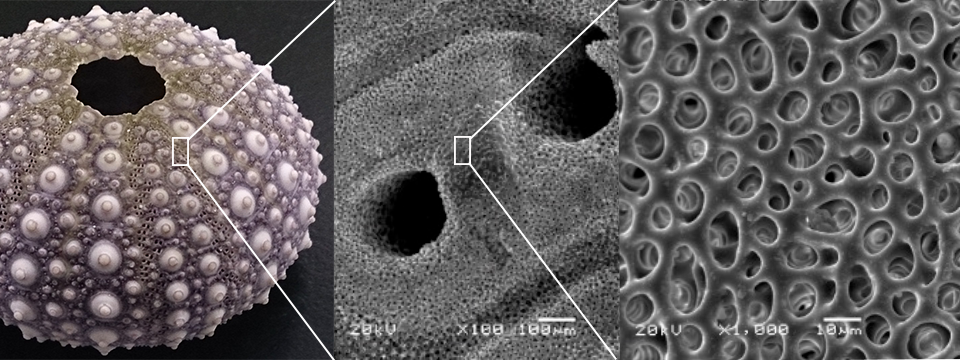

上の図はりん酸化処理したウニ骨格顆粒によりフッ化物イオンが除去される様子で、1mm以下の顆粒では9時間以内に排出基準濃度を下回るようフッ化物イオンが除去されていることがわかります。更に、本手法では、フッ化物イオンを含んだ比較的小さいアパタイト顆粒が自動的に分離し、残ったウニ骨格顆粒と簡単に分けることができるため、フッ化物イオンとリン酸イオンを同時に回収できます。

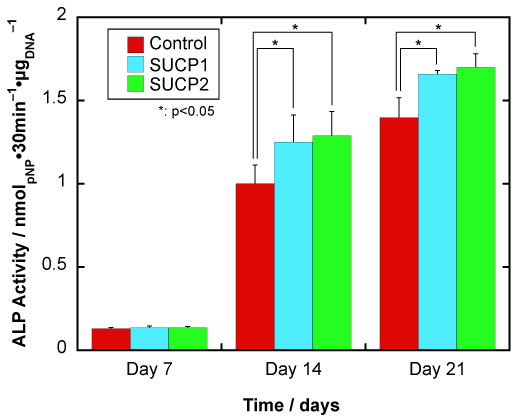

一方、左のグラフはりん酸化したウニ骨格顆粒とゼラチンで作製した、骨補填材にも使える骨再生足場の、細胞培養試験による骨形成の評価の結果です。評価の指標にはアルカリ性フォスファターゼ(ALP)と言う,骨芽細胞の骨形成機能を示すタンパク質のうちの一つを用いました。

ウニ骨格顆粒を用いた足場材料(SUCP1、SUCP2)では培養14日目と21日目で対照群(Control: ゼラチンスポンジ)と比べて、ALPの産生量が有意に多く、細胞の骨形成機能が向上していることがわかります。

遺伝子発現量を測定しても、14日目、21日目のALP遺伝子、オステオカルシン(骨形成機能を見積もることのできる別のタンパク質)遺伝子が対照群より高くなっていました。

したがって、ウニ骨格をりん酸化した顆粒とゼラチンを用いて作製した骨補填材料は骨形成機能を発現することがわかりました。(ゼラチンの代わりにコラーゲンを用いても、同じような結果が出ています)