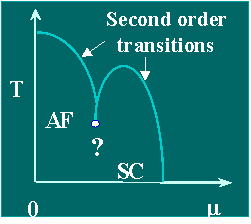

図1 : 高温超伝導体相図の概念図

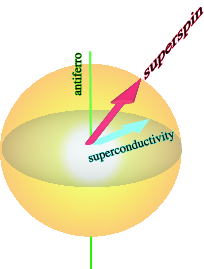

図2 : スーパー・スピンの概念図

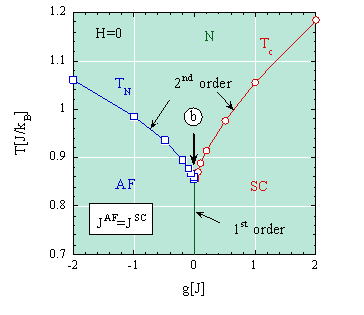

図3

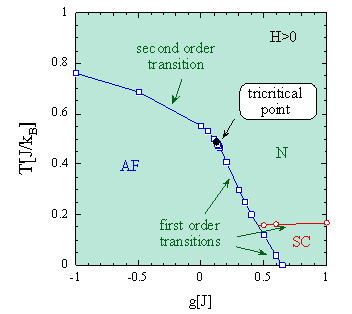

図4

私達は、2成分の超伝導状態に対するシミュレーションで培ったノウハウを応用・拡張して、この5成分の理論に対する大規模数値シミュレーションとその解析にチャレンジし、多くの新しい知見を引き出すことに成功しています。得た結果はκ-BEDT-TTF系の有機超伝導体において観測されている相図とも合致し、 この理論が有機超伝導、更には重いフェルミオンの超伝導にも有用であることが示唆されています。

ここに得られた相図の一部を表示します。焦点は状態同士が接する領域の振る舞いです。最近、私達は高精度の詳しい計算とその解析から、 超伝導相・反強磁性相の間の二重臨界点が、揺らぎの効果を考慮しても安定であることを示しました(図3)。これはSO(5)理論の考え方の妥当性を強く示唆しますが、繰り込み群を用いた解析計算では得られなかった結果で、まさに数値シミュレーションの威力が発揮された好例と言えるのではないかと考えています。

またこの系に磁場をかけた場合(図4)、常伝導(N)-反強磁性(AF)相境界上に三重臨界点が存在し、 その下ではネール転移の次数が二次から一次に変化することを見い出しました。この一次転移は、超伝導揺らぎの効果に起因するもので、磁性と超伝導の相関に基づくSO(5)理論の重要な帰結と言えるでしょう。