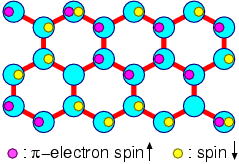

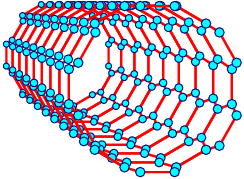

カーボンナノチューブ(以下 CNT)は、蜂の巣型の二次元グラファイトシート(図1)を円筒状に丸めた構造をもつ一次元物質です(図2)。このCNTは、直径数ナノメートル、長さ数百ナノから数ミクロンメートルと非常に細長い形状をもつ上に、機械的に強靭で化学的にも安定であることから、ナノテクノロジーにおける重要なデバイスの一つとして、その基礎物性および応用の研究が、現在精力的に進められています。

CNTの研究で、基礎、応用両面から最も興味深いものの一つに挙げられるのが、その電子状態の解明です。CNTの電子状態では、円周方向の電子の波動関数が完全に量子化されるため、円周方向の原子配列の構造(つまり、グラファイトシートの“丸め方”)が、その量子化を通して、電気伝導性に大きく影響します。具体的には、“丸め方”により、金属、半導体、両方の伝導性をとりうることが知られています。また、CNTの低温での電子状態は、いわゆる朝永-ラッティンジャー流体として表されることが、様々な実験、理論により示されています。 これは、CNTが純粋な一次元性をもつことに加え、電子間の相互作用が重要な役割を果たしていることを示唆しています。このような波動関数の量子性と、電子間相互作用、さらに電子-格子相互作用などが絡み合うことで、CNTの電子状態は複雑で興味深い現象を示すことが知られており、それらを統一的に解釈できる理論の開発が、強く求められています。

さらに、CNTにおける超伝導の可能性については、これまでに様々な研究が為されてきましたが、ごく最近、その超伝導の出現を示唆する実験が報告されました。ここで驚くべきことは、そこで示された転移温度が、約15(K)と高かったことです。この転移温度は、通常のフォノンを媒介とした BCS 超伝導のメカニズムから予想されるもの(約10-4(K))に比べ、格段に大きいため、このCNTの超伝導では、フォノンに替わる何らかの超伝導機構が働いていることになります。

私達は、このCNTの電子状態、および超伝導機構の解明を目指した研究に取り組んでいます。現在は、電子間相互作用の効果を取り込んだモデルについて、主に数値計算を用いたアプローチによる、定量的な解析を進行中です。

図1: グラファイトシート。各炭素原子の

π軌道に入った電子が動き回る。

図2: 単層グラファイト(グラフェン)を丸めた構造を持つ、単層ナノチューブ。この他、多層グラファイトが丸まった構造の、多層ナノチューブもある。