ステーションのあゆみ

- 1956 金属材料技術研究所 設立

- 1960s 超伝導材料の開発

- 1976 17.5 T 超伝導マグネットの開発

- 1986 18.1 T 超伝導マグネットの開発

- Bi系酸化物超伝導材料の発見

- 1988 ハイブリッドマグネット等の開発開始

- 1993 21.1T 超伝導マグネットの開発

- 73.4T パルスマグネット

- 強磁場ステーション 発足

- 1995 ハイブリッドマグネット定常磁場の世界記録 (36.5 T)

- 1998 共同研究施設として開放開始

- 1999 ハイブリッドマグネット定常磁場の世界記録 (37.3 T)

- 23.4T 超伝導マグネットの開発

- 2001 独立行政法人 物質・材料研究機構 設立

- 920MHz (21.6T) 高分解能 NMR マグネット開発

- 2002 第1NMR 実験棟完成

- 2003 第2NMR 実験棟完成

- 2004 930MHz (21.9T) 高分解能 NMR マグネット開発

- 2005 電源システム改良

- 2008 ハイブリッドマグネットの冷却システム更新

- 2014 NMR 磁石の世界最高記録となる1001MHz(23.5テスラ)の磁場発生に成功

- 2015 世界最高磁場のNMR装置(1020MHz,23.5テスラ)の開発に成功

- 2020 組織改編のため、共用部門 低温応用ステーションとなる

- 2023 〃 技術開発・共用部門 材料創成・評価プラットフォーム 強磁場計測ユニットとなる

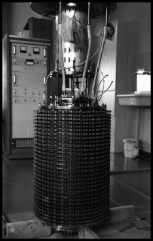

超伝導マグネットが17.5 Tを記録したことにより、NRIMでの開発で、初めての世界記録をもたらしました。Nb3Sn超伝導テープをパンケーキ巻きに60個積み重ねて作られた外層マグネットは、単独で直径160mmの空間に13.5Tの磁界を発生します。その中に、V3Ga超伝導テープで作られた直径32mmの内層マグネットを挿入することによって、17.5Tの磁界を発生することに成功しました。

超伝導マグネットが17.5 Tを記録したことにより、NRIMでの開発で、初めての世界記録をもたらしました。Nb3Sn超伝導テープをパンケーキ巻きに60個積み重ねて作られた外層マグネットは、単独で直径160mmの空間に13.5Tの磁界を発生します。その中に、V3Ga超伝導テープで作られた直径32mmの内層マグネットを挿入することによって、17.5Tの磁界を発生することに成功しました。

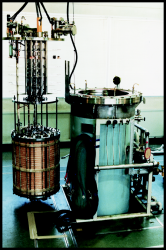

超伝導マグネットが17.5 Tを記録したことにより、NRIMでの開発で、初めての世界記録をもたらしました。(Nb,Ti)3Sn、NbTi、V3Gaワイヤーを組み合わせて作られたもの。内径32mmに18.1Tの磁場を発生させることで、強磁場ステーションの持つ最大磁場としての自己記録を更新しました。

超伝導マグネットが17.5 Tを記録したことにより、NRIMでの開発で、初めての世界記録をもたらしました。(Nb,Ti)3Sn、NbTi、V3Gaワイヤーを組み合わせて作られたもの。内径32mmに18.1Tの磁場を発生させることで、強磁場ステーションの持つ最大磁場としての自己記録を更新しました。 超伝導体、半導体、磁性体などの高度機能材料の研究には、大きな空間に安定した強磁場を発生させることが必要不可欠。NRIMの井上廉らは、内径50mmの大口径に最大21.1Tという、超伝導マグネットとして世界最高の磁界発生に成功。マグネットには銅比の小さな(Nb, Ti, Ta)3Snが用いられ、大型マグネットとしては初めて飽和超流動ヘリウムが運転に用いられています。

超伝導体、半導体、磁性体などの高度機能材料の研究には、大きな空間に安定した強磁場を発生させることが必要不可欠。NRIMの井上廉らは、内径50mmの大口径に最大21.1Tという、超伝導マグネットとして世界最高の磁界発生に成功。マグネットには銅比の小さな(Nb, Ti, Ta)3Snが用いられ、大型マグネットとしては初めて飽和超流動ヘリウムが運転に用いられています。 ロングパルスとして73.4Tの磁場を発生する事に成功。ステーションにとって初めての世界一を記録したパルスマグネットとなりました。

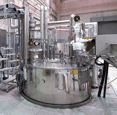

ロングパルスとして73.4Tの磁場を発生する事に成功。ステーションにとって初めての世界一を記録したパルスマグネットとなりました。 ハイブリッドマグネットの外側に配された超伝導マグネットは、室温有効内径40 cmの空間に15 Tの磁場を発生する能力を有し、内側に水冷銅マグネットを組み込むことができる。開発されたビッター型マグネットは、内層、中層、外層と三つのブロックからなり、最内層と中層には、NRIMで開発された高強度の銅銀合金が使われている。また、最高磁場を発生した後のマグネットの劣化を抑え、冷却水の温度も低く抑え、強度と冷却性能という大きな特徴を有しています。

ハイブリッドマグネットの外側に配された超伝導マグネットは、室温有効内径40 cmの空間に15 Tの磁場を発生する能力を有し、内側に水冷銅マグネットを組み込むことができる。開発されたビッター型マグネットは、内層、中層、外層と三つのブロックからなり、最内層と中層には、NRIMで開発された高強度の銅銀合金が使われている。また、最高磁場を発生した後のマグネットの劣化を抑え、冷却水の温度も低く抑え、強度と冷却性能という大きな特徴を有しています。 世界最高磁場21.9 T(発生磁場に相当する水素の共鳴周波数は930 MHz)で動作する高分解能NMRマグネットを開発。920 MHzマグネットの内層コイル線材以上のスズ濃度16 wt.%を有するTi添加Nb3Sn線材を利用したことで、臨界電流密度が向上し、同じ電流値をより少ない断面積での通電が可能となりました。このため、920 MHzマグネットと同じ運転電流で、930 MHzに対応する磁場21.9 Tが発生可能に。重要性が高まりつつある先端計測分析技術・機器開発において、超伝導NMRマグネットの最高性能機種が世界に先駆けて日本で開発されたことで、タンパク質などの構造・機能解析や固体触媒など材料研究に大きな進展をもたらしました。

世界最高磁場21.9 T(発生磁場に相当する水素の共鳴周波数は930 MHz)で動作する高分解能NMRマグネットを開発。920 MHzマグネットの内層コイル線材以上のスズ濃度16 wt.%を有するTi添加Nb3Sn線材を利用したことで、臨界電流密度が向上し、同じ電流値をより少ない断面積での通電が可能となりました。このため、920 MHzマグネットと同じ運転電流で、930 MHzに対応する磁場21.9 Tが発生可能に。重要性が高まりつつある先端計測分析技術・機器開発において、超伝導NMRマグネットの最高性能機種が世界に先駆けて日本で開発されたことで、タンパク質などの構造・機能解析や固体触媒など材料研究に大きな進展をもたらしました。