酸化チタンナノチューブの分極による抗血栓表面

チタンという金属は表面に強い不動態皮膜(酸化層)をつくっていることから、腐食し(さび)にくく、生体内では非常に不活性な材料として知られています。そのため、現在では生体に用いられている金属材料の多くはチタンあるいはその合金からできています。 特に、チタンを骨に埋入すると電子顕微鏡レベルの線維性組織を介して骨とよく馴染む「オッセオインテグレーション」という状態を作り出します。

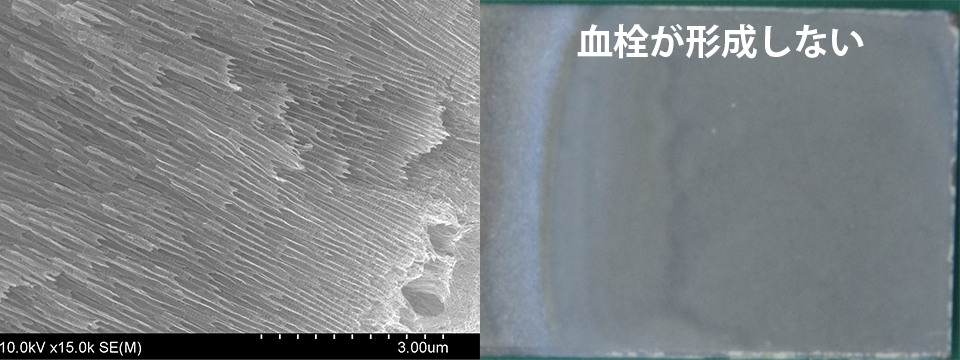

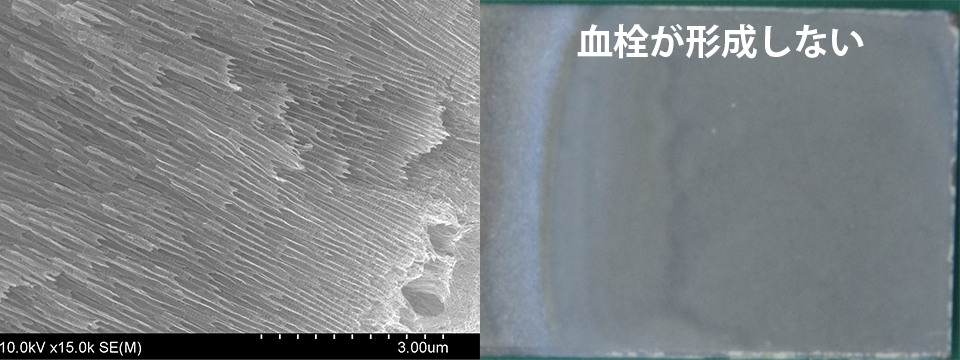

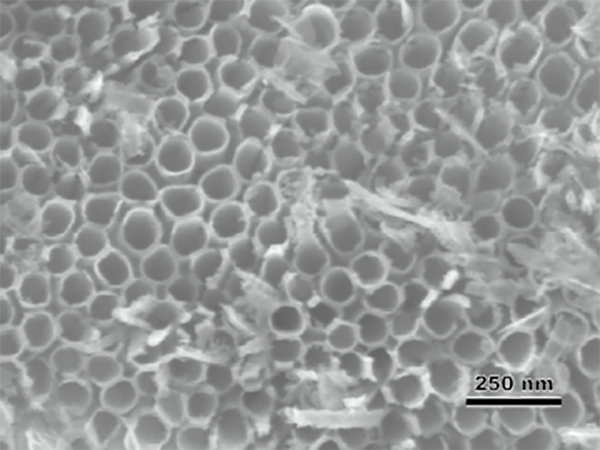

一方、チタンを特殊な条件下で陽極酸化処理すると、右写真のようにこの酸化層が表面から直立したナノチューブ状になることが知られていて、この酸化チタン(チタニア)ナノチューブ層を生体に応用しようとする研究、例えば抗血栓性材料(血液を凝固させない材料)として用いる研究などが進められています。

チタニアは酸化物ですからセラミックスです。また、絶縁体でもあります。そこで、我々はこのチタニアナノチューブを分極することで、静電的にも血栓を形成しにくくできないかと考えました。

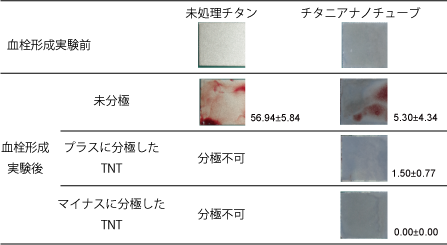

左図は市販のウシ血液を用いて、未処理のチタン板、チタニアナノチューブを作製したチタン板、更にそれを分極したものでの抗血栓性の比較をしたものです。

写真からわかるとおり、表面にチタニアナノチューブを形成するだけで血栓形成量が10分の1程度まで減少しますが、これでは充分ではありません。

ところが、分極処理をするとプラスに分極された面で元の約40分の1(チタニアナノチューブの約3分の1)になるだけでなく、マイナスに分極された面では血栓が全く形成されませんでした。

分極処理の場合、必ず正負に分極した表面が生じますが、下地のチタンとナノチューブの外側に接触させた白金のそれぞれを電極として分極処理することで、チタニアナノチューブ層のチタン側をプラスに外側をマイナスに分極することが可能となります。

この抗血栓性が熱分解炭素よりも高いことが証明できれば、新しい血液接触素材として人工心臓弁などに応用できると考えられます。