並木 航 Wataru Namiki

30歳:埼玉県出身

ナノアーキテクトニクス材料研究センター 量子材料分野 イオニクスデバイスグループ 研究員

「U-35」とは?

博士の学位取得後8年未満の研究者を支援する「科学研究費助成事業(科研費)・若手研究」の応募資格者(おおよそ35歳以下)を対象に、NIMSで活躍する研究者やエンジニアおよび、その研究を支える事務職員をご紹介します。

私は、NIMSで人工知能デバイスの研究をしています。人工知能と聞くと「ChatGPT」に代表されるようなAIを想像する人が多いのではないかと思いますが、私が研究しているのはソフトウェアベースのAIではなく、物質の中のイオンやスピンの振る舞いを利用した「材料自身が情報処理を行う人工知能デバイス」です。ソフトウェアベースのAIの性能には目を見張るものがありますが、社会が必要とする情報処理量が大きくなっていくにつれて、その消費電力が莫大になっていく問題があります。そこで私はプログラムによらず材料自身がオフラインで情報処理を行うことのできる効率の良い人工知能デバイスを作りたいと考えています。

実は、大学時代は人工知能ではなく、固体酸化物電池の研究をしていました。どんなデバイスでも良いので何かしらのデバイスが作りたかった私は、脳型メモリと固体酸化物電池を扱っている研究室に飛び込みました。卒論テーマが固体酸化物電池だったのですが、このタイプの電池は「イオン輸送」というのが性能を左右するひとつのキーポイントなんです。このイオンの輸送を応用してデバイスを動作させる「イオニクス」という分野が、当時からずっと気になっていました。なので、博士課程ではテーマを変えてイオンを磁性体に挿入して磁化方向を制御する研究を行っていました。しかし、学位論文には「イオンの出し入れで磁化をスイッチングできるから電圧駆動の磁気メモリとして使える」とか「情報処理が可能だ」とか書いたことを覚えていますが、実際どの程度それらに使えるものなのかはわからず、もやもやしていました。そして、学位取得後にポスドクとして今の上司であるNIMSの寺部グループリーダー、土屋グループリーダーと研究を始める際に、グループの方針で人工知能をやってみようかという話になったんです。イオンの輸送を応用して物理特性が制御できる。それは人工知能に応用できるよねと。ちなみに、イオン挿入による磁化のスイッチングを人工知能として活かして、ちゃんと論文発表しました。

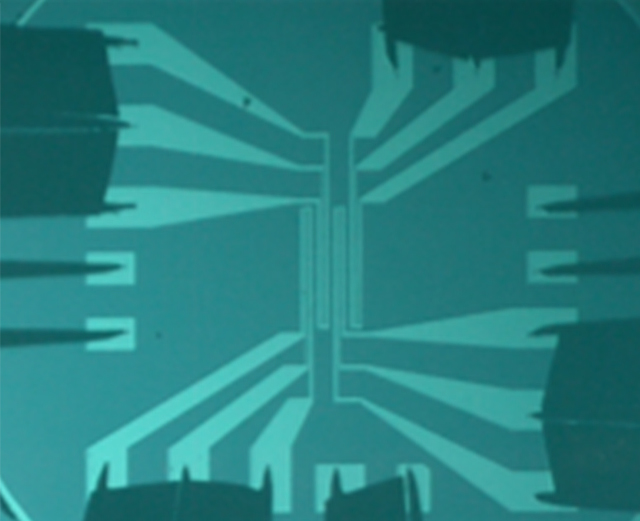

「ポスドク時代の初仕事に使用したデバイスを測定している様子です。ソフトウェアに情報を渡す前に事前に材料側で情報処理をしてあげることで、情報通信負荷を低減できます。そのために高効率かつ省電力で動く人工知能デバイスを実現します」

大学の研究室の指導教員は寺部グループリーダー、土屋グループリーダーと面識があったので、大学にいながらNIMSの研究者と関係を持てたのはすごく刺激になりました。修士課程のとき、指導教員に冗談半分で「NIMSはどうですか?」と聞かれて、その時は全力で「無理です無理です」と答えたんです。自分にはその実力がないように感じていたんですね。でも博士に進学するタイミングになったら「NIMSがいいなぁ」と明確に意識し出していました。やっぱり将来的に研究を仕事にしたかったので、研究に打ち込める環境が欲しかったんです。

NIMSに来てからは、世界最高水準の研究者が集まるすごい場所だなぁと日々感じます。やりがいも難しさも両方味わえるので面白いですね。新しい研究テーマを立ち上げる際、物理現象の理解に相当苦労したのも今となっては良い思い出ですね。観察したいシグナルをオシロスコープで探すんですが、「これだろう」というものがすべてただのノイズだったという。その状況から脱するのに1年もかかりました (笑) 。知識と技術のレベルが上がった今なら、波形や振る舞いで瞬時に判別できます。学んだことをダイレクトに活かせるっていうのは研究者の魅力ですね。

私は、自分の興味関心に忠実でいたいし、「興味がある」「面白そう」「ロマンがある」「自分を形作る知識・経験になる」というようなものを子供の頃から追いかけ続けているのかもしれません。兄のやることを全部やりたがる子供でしたが、次第に自分の興味に突き動かされて釣りやギターにのめり込みました。その先に歴史や文化があって、知識や技術が自分の血肉になるようなものが好きなんです。高校で理系選択したものの、物理も化学も苦手で、高校3年生の全国模試で5点を取るような学生でしたが、基本的な物理の原理で多くの現象を説明できることに面白さを感じてからはめきめき成長しましたし、興味が尽きないですね。いつまでも向上心や知的好奇心を柱にして成長していきたいと思っています。

「興味のある物事には本気で取り組みます。研究も釣りもギターも自分を形成する大事な要素。フグ調理の免許を取得しようかと思った時期もありました」

今は、イオンの振る舞いやスピン、量子現象など材料固有のダイナミクスを応用した情報処理の性能を高めようと頑張っています。すでに材料自身が行う情報処理によって、音声認識、画像認識、時系列予測などが可能であることがわかっているんです。時系列予測は株価、天気、血糖値、心電図の異常検知などに応用できます。最終的には実際に情報端末に載せて社会実装まで持っていけたら嬉しい。自動車、ロボット、スマホ、パソコン、人工衛星。これらが材料ベースの人工知能で動くなんて考えただけでも面白いじゃないですか。

研究にはロマンがあると思うんですよ。自分の作ったデバイスが情報処理したり、数値予測したりっていうのは、研究が進展したというより「我が子を育てている」ような感覚なんです。自分が作り出したもの(子供)がどういった性能(個性や能力)をもつデバイス(大人)になるのか知りたくてしょうがない。自分の研究が他分野との架け橋となって新しい研究が進んでいったりしたら嬉しいですね。子どもが新しい友だちをみつけて成長していくのと似ているのかもしれませんね。

「デバイスの性能を実証するために電極を取り付けて測定実験を行います。狙った性能が出るかどうか。この瞬間が楽しいんです」

【取材・文・写真】松井龍也(NIMS広報室)