ハスの葉が持つ超すごい機能

初夏から秋にかけて大きく優雅な花を咲かせるハス。

茎(地下茎)はレンコンとして食べられるおなじみの植物ですが、実はハスの葉も、その特殊な能力が私たちの身の回りのものに密かに活用されているんです。

それは「超撥水」。

名前の通り、とっても水を弾く機能です。

この写真を見てください。

水滴がまったく染み込まず、葉の上でころころと球のように転がっているのが分かると思います。

どうしてこんなに水を弾くのでしょう?

秘密は、葉っぱの表面。

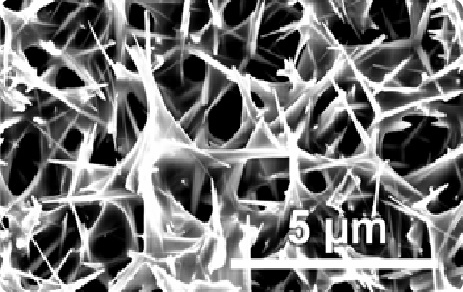

ハスの葉の表面の電子顕微鏡写真

電子顕微鏡でハスの葉の表面を見てみると、非常に細かいデコボコになっているのが分かります。このデコボコの先端に水滴が乗っかることで、撥水性を得ているのです。

このハスの葉が持つ超撥水性を模倣して、人工的に作られているのが「超撥水材料」です。

超撥水材料の意外な弱点

超撥水材料は、強力に水を弾いて濡れないようにしてくれるのはもちろん、水に由来する汚れや腐食、凍結、細菌の増加などを抑えることもできます。

例えば、建物の外壁に超撥水材料を塗っておくと、雨が降るだけで壁面をキレイに保てたり、金属材料に塗ると水や湿気を弾いてさびにくくなったり。私たちの生活の色々なところで活躍してくれる超撥水材料ですが、ひとつ、致命的な弱点がありました。

それは耐久性がないこと。

ハスの葉の構造をまねた超撥水材料は、ちょっとこすったり引っかいたりするだけで、表面のデコボコが簡単にはがれて表面が平らになってしまいます。すると、たちまち撥水性が失われて水が染み込んでしまうんです。これでは、安心して様々な場所に使うことができません。

デコボコ構造を守り抜け!

この構造を見直して、丈夫な超撥水材料を作ろうと考えたのが内藤昌信研究員のチームです。

このチームはもともと、船が排出するCO2を減らす目的で、船の底に塗る塗料を研究していました。超撥水性を持つ塗料を船底に塗って、海水の流体抵抗を減らすことで、燃費の向上につなげようというのです。そのためには、超撥水性に加えて、航行中に多少の衝撃を受けてもはがれない、強い耐久性が必要でした。

内藤は、ハスの葉に耐久性がないのは、葉の表面のデコボコが一層であることが要因だと考えました。デコボコを何層にもすれば、外側の層が削れても、中から次々とデコボコが現れて、表面は常にデコボコの状態に保たれる。これなら、超撥水性は失われないはずです。

しかし、そんな材料をどうやって見つけたらよいのでしょう?

材料の内部、しかもどこを削ってもデコボコが必ず現れるようにするには、どんな素材で、どう作ればよいのか?

内藤は、チーム内で話し合う機会を、とにかくたくさん設けることにしました。

「これまでにない材料を作ろう!」

このスローガンの下で、塗料や実用化のプロセスに詳しい企業、撥水やバイオミメティクスに強い研究者、新鮮な視点を持っている学生など、分野や世代を超えた様々な人たちとのディスカッションを積み重ね、幅広い知見を集めていったのです。

その結果、針状の結晶構造を持つ物質であれば超撥水性を示しそうだということが分かり、実際に試してみることにしました。候補に上がったのは、シリカやチタン酸カリウム、酸化亜鉛など数種類。すると、中でも「酸化亜鉛」が高い超撥水性と耐久性、どちらも兼ね備えていることが分かったのです。

酸化亜鉛は酸素と亜鉛の化合物で、工業製品や化粧品などにも使われている身近な物質です。

一見、何の変哲もない白い粉ですが、拡大してみるとこの通り。

4つの針を持ったテトラポット状の物体が、密集していることが分かります。

この酸化亜鉛を柔らかなシリコーン樹脂に練り込み、撥水させたい場所に塗ってみると――マイクロスケールの微細な針が、水を強力に弾きました。針がたくさん集まっている構造なので、たとえ表面が傷ついても、すぐ別の針が現れてデコボコ構造が保たれます。

こうして超撥水性が持続する、耐久性に優れた超撥水材料を作り出すことに成功しました。

「酸化亜鉛に辿り着いたときは、『これならいける!』とワクワクしましたね。明確なゴールがあったこと、そして何よりチーム内の信頼関係による成果だと思います」と内藤。

環境にやさしい航行をサポートする新しい塗料として、実用化を目指した研究をさらに進めています。

シンプル・イズ・ベスト!

内藤のチームが生み出した超撥水材料が実現したのは、耐久性だけではありません。もうひとつ、実用化に重要なポイントをクリアしました。

それは、“作り方が簡単”であること。

最先端研究の現場で生み出された材料に立ちはだかるのは「実用化」の壁です。

世の中を一変させてしまうような、どんなに革新的な材料でも、原料が手に入りにくかったり、環境に悪影響を及ぼしたり、製造工程が複雑すぎると、なかなか社会で広く使われる材料にはなりません。その点、この超撥水材料は、「酸化亜鉛」と「樹脂」というありふれた原料が2つ、しかも混ぜるだけ。

その優れた機能はもちろん、工程のシンプルさもあって、この超撥水材料を船底の塗料以外の用途にも使ってみたいというオファーが様々な企業から寄せられています。

建築、鉄鋼、繊維、食品、はたまたアートまで....!

自然が持っている「強力に水を弾く」という機能。

そこに「耐久性」という特徴を加えたら、予想もしていなかった新たな展開が続々と生まれ始めました。

この超撥水材料には、どんな未来が待っているんでしょう。

もっともっと可能性があるはず――内藤の超撥水をめぐる研究は、これからも続きます。

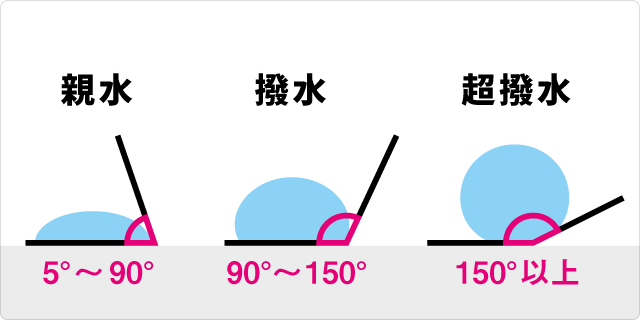

親水、撥水、超撥水の違い

撥水と超撥水の違いは、地面と水滴の接触角によって定義されています。

【関連リンク】

- ◆「ハリセンボンをヒントに耐久性に優れた超撥水材料を開発」(プレスリリース2019年9月10日付)

【超撥水材料】

内藤 昌信 NIMS 統合型材料開発・情報基盤部門 データ駆動高分子設計グループ(取材当時)

【文・編集】藤原 梨恵(NIMS広報室)