更新日: 2001年11月15日

*画像が見えにくい場合は、ウィンドウの幅を調節してご覧下さい。

耐熱鋼タスクフォースリーダー 阿部 冨士雄

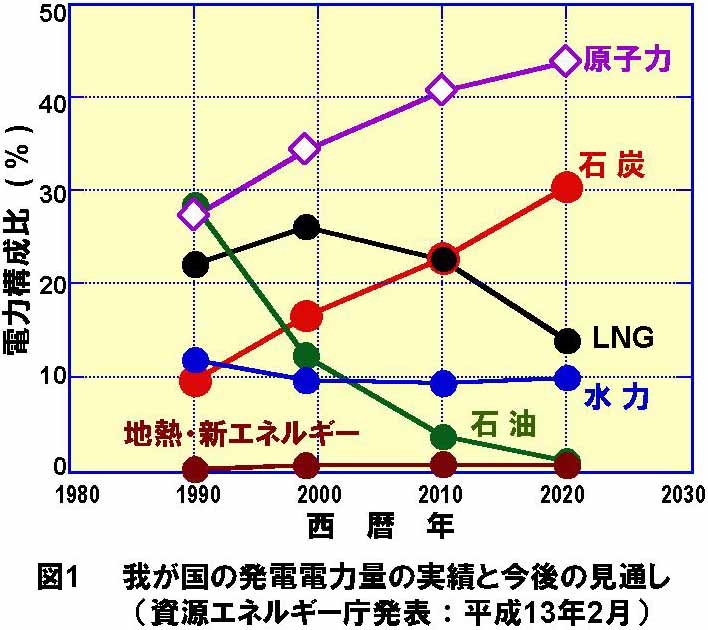

現在我が国では全電力需要の約60%を化石燃料を使った火力発電により供給しています。資源エネルギー庁の発表によれば、図1に示すように、埋蔵量の少ない石油や天然ガス(LNG)に代わって、原子力発電とともに石炭使用の火力発電の重要性が今後ますます増加するものと予想されています。同時に地球温暖化防止に向けての二酸化炭素の排出制限と資源節約の観点から,火力発電プラントのさらなる発電効率向上も強く求められております。現在の石炭火力発電プラント1基が650℃級超々臨界圧発電プラントに置き換わると、石炭に換算して年間約13万トン、自動車に換算すると約16万台分の二酸化炭素の排出量が削減されるので、社会的・経済的に様々な波及効果をもたらすと期待される高効率発電プラントの実現に向けて、私達はこれまでの限界を破る耐熱鋼の開発やメカニズム解明に挑戦しています。

*各サブテーマ項目をクリックすると、その項目へジャンプします。

鉄基の耐熱鋼は高温強度に優れるが熱膨張率の大きなオーステナイト系耐熱鋼と、これに比べると高温強度が低いが熱膨張率の小さなフェライト系耐熱鋼に大別されます。火力発電プラントの大径厚肉の配管(パイプ)は、この中を高温高圧の蒸気が流れていますが、これからは需要の高い日中だけ運転するプラントも求められるので、起動・停止に伴う管温度の変化に伴い配管の長さが大きく変動し、大きな力が繰り返し材料に加わるため、疲労にも耐えなければなりません。そこで、熱膨張率の小さなフェライト系耐熱鋼の高温強度を高める研究を行っています。

フェライト系耐熱鋼のひとつである焼戻しマルテンサイト鋼は、マルテンサイト変態により多量の転位を導入して強度を高めた耐熱鋼です。しかし、650℃のような高温で長時間の変形を受けると、転位や組織が回復し強度が急激に低下します。このような組織の回復を抑えて、マルテンサイト組織が高温長時間まで安定に維持できる新しい合金設計と材料の創製を進めています。

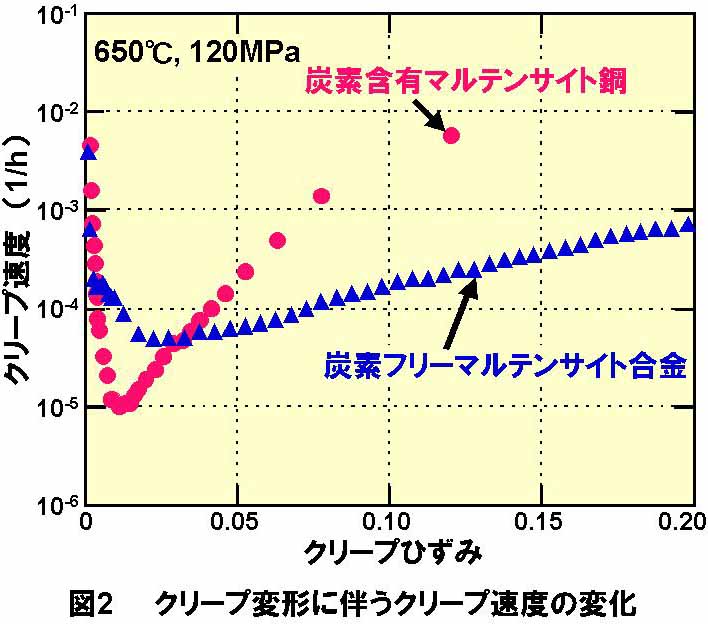

図2に開発の一例として、炭素フリーマルテンサイト合金(炭素フリー:炭素を含まないという意味)の変形に伴うクリープ速度の変化を、従来鋼である炭素含有マルテンサイト鋼と比較して示します。炭素を含有し、炭化物を析出させた鋼では高温長時間で炭化物が成長するため、変形が進むと著しくクリープ速度が増加しますが、開発した炭素フリーマルテンサイト合金では変形が進んでもクリープ速度の増加が抑えられています。現在、こうした耐熱鋼のさらなる強度の向上を目指した合金設計や、磁場と加工熱処理を組み合わせた先端的な材料プロセス技術によるマルテンサイト組織制御の研究に取り組んでいます。

耐熱鋼は様々な炭化物、窒化物、金属間化合物などによって強化されています。長時間安定なマルテンサイト組織を設計するために、これら析出物の分布や粗大化挙動を明らかにして、最適な析出物の設計や計算機シミュレーションによる最適合金系の探索を進めています。

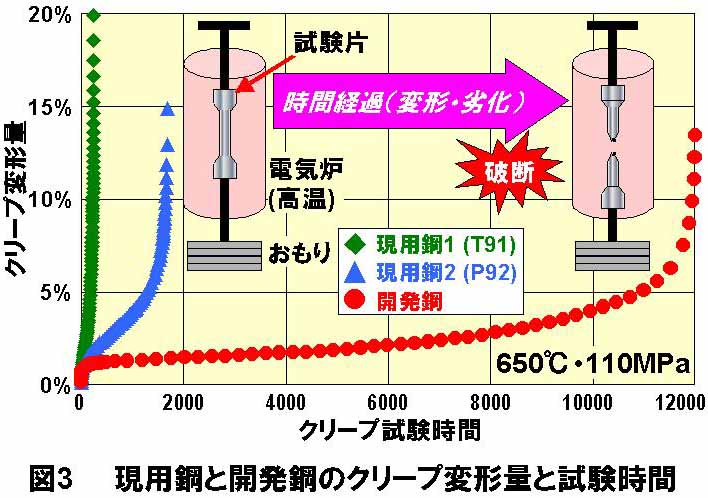

図3は現用鋼と開発鋼の650℃におけるクリープ曲線(クリープ変形量と試験時間の関係)を示しています。開発鋼は窒素添加量を極力低減化した上で結晶粒界近傍に偏析しやすいホウ素(ボロン)の添加量を大幅に増加させ、ボロンによる結晶粒界近傍組織の強化作用を最大限引き出して、強化組織を長時間まで維持したことが特徴です。開発鋼のクリープ破断寿命は最も高強度な現用鋼2(620〜630℃プラント用)と比較しても7倍以上に向上しています。さらに開発鋼には特別な合金元素が含まれていないため、リサイクル性も従来鋼と同等と考えられています。

酸化物分散強化により長時間組織安定化およびクリープ強度の飛躍的向上を図るため、メカニカル・アロイング(MA)法によりY2O3等を微細分散させたフェライト鋼粉の創製とその固化成形技術、並びにこの材料特有の強度異方性を最小化する指導原理の確立を目指しています。研究ではMAが短時間で行える原料粉を開発すると共に、強度異方性の原因はフェライト鋼粉作製時にあることを突き止め、抜本的な製造方法の改善を提案すると共に、材料の靱性やクリープ強度が飛躍的に向上することを実証していきます。

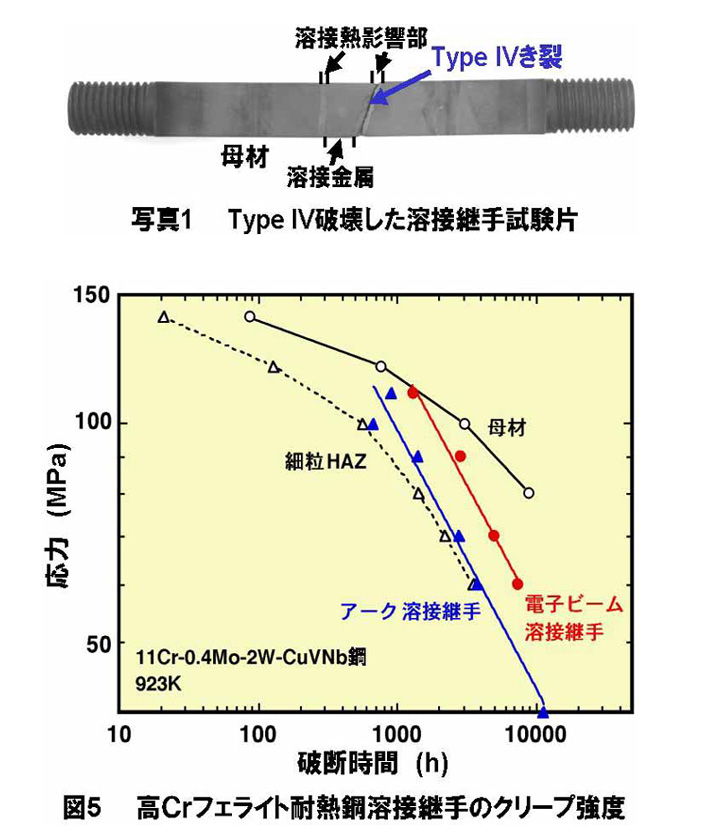

フェライト系耐熱鋼を溶接すると、溶接入熱によってAc3変態点付近(約900℃)に加熱された部分に、結晶粒径の小さい細粒域が生じます。この細粒域はクリープ強度が低いため、高温で長時間使用すると、写真1に示すようにボイドやき裂が発生し、溶接構造物の寿命が低下してしまいます(Type IV破壊)。現状よりもさらに高温高圧の、650℃、350気圧超々臨界圧発電プラントで使用される新材料を実用化するためには、細粒域のクリープ強度を向上させたり、溶接の小入熱化を図って細粒域の幅を小さくしたりする等、溶接継手のクリープ寿命を長寿命化する対策が必要です。本研究では、Type IV破壊のメカニズムの解明、溶接継手の長寿命化、寿命予測法の開発を目的に次のような研究を進めています。

・溶接部の高温長時間強度特性と組織変化の解明

高温高圧のボイラに使用される高Crフェライト系耐熱鋼には通常9〜12mass%のCrが含まれており酸化の抑制に重要な役割を果たしています。しかし酸素分圧の低い水蒸気中では緻密で均一なクロム酸化物皮膜が生成しないため鋼材の酸化が急速に進行し、さらに温度の上昇に伴って酸化速度が指数関数的に増大することが懸念されています。

材料を高温で長時間使用すると、ミクロ組織変化により強度が低下します。大型の高温構造用部材は数十年の長期間使用されるため、10年以上に相当する長時間クリープ強度特性を的確に予測・評価することが重要です。

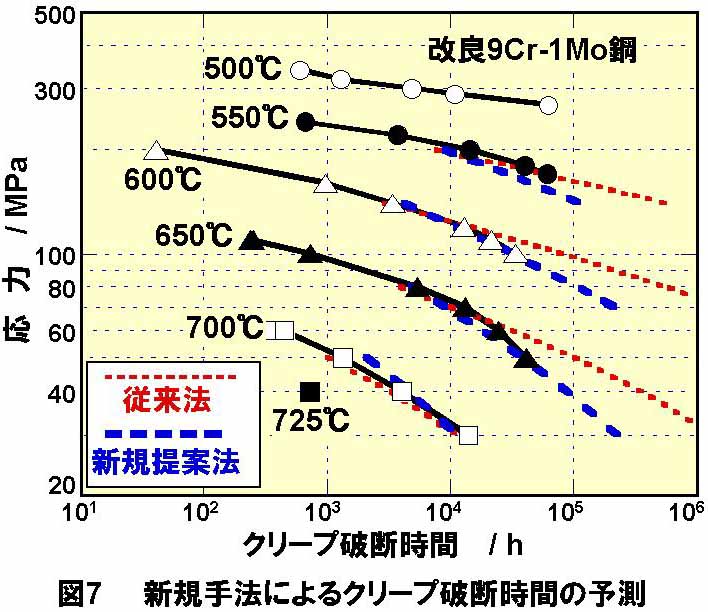

高強度フェライト系耐熱鋼は、数万時間程度でクリープ強度が急激に低下するため、長時間クリープ強度を精度良く予測することが困難です。そこで、長時間クリープ強度が低下する原因を検討した結果、旧オーステナイト粒界近傍で優先的に生じる不均一回復が、長時間クリープ強度を低下させる要因であることを明らかにしました。この結果から、長時間クリープ強度予測法を高精度化するための検討を行い、図7に示すように長時間域でのクリープ強度の低下現象を予測することのできる新しい長時間クリープ強度予測法の開発を進めています。

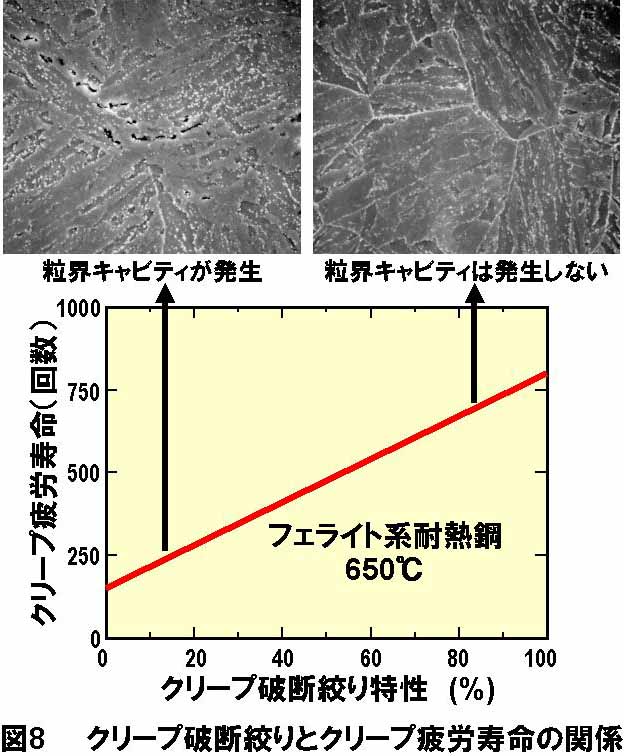

火力発電所のような高温のプラントは、通常、10万時間クリープ破断強度(応力を付加してから10万時間(約11年4ヶ月)後に材料が破断する応力)から計算される許容応力を基に設計されます。写真2に示すような、合計約900台のクリープ試験機を用いて実際に長時間の試験を行い、データベースの構築を進めるとともに、加速評価手法の妥当性の検証も行っています。また、高強度材料開発に資するために、長時間クリープ破断強度の支配因子の解明にも注力しています。これまでに、ラーベス相(Fe2(W,Mo))の析出は加速クリープ域への移行を遅延させるが長時間では効果が小さくなることや、W/Moバランスを変えた場合W比率が高いほど遷移クリープ域が長く続き破断時間が長くなるが、1万時間程度になるとW比率が異なる鋼種間の破断時間の差が小さくなることなどを明らかにしています。 起動・停止による温度変化を受ける大径厚肉の配管(パイプ)などでは、クリープ疲労損傷の評価も重要となります。ボイラ用耐熱鋼の開発では高強度が必須となりますが、クリープ疲労寿命の観点からはクリープ破断延性が低下しないことが肝要です。図8は、クリープ疲労寿命特性がクリープ破断絞りに相関することを示しており、破断絞りの大きさで破壊形態が変化することが解りました。そのため、クリープ強度と破断延性を両立させる材料開発が求められることを明らかにしました。

阿部 冨士雄 岡田 浩一 鰐川 周冶 田淵 正明

・溶接部の損傷成長過程の解明とその計算機シミュレーション

・小入熱溶接による熱影響部の極薄化と溶接継手の長寿命化

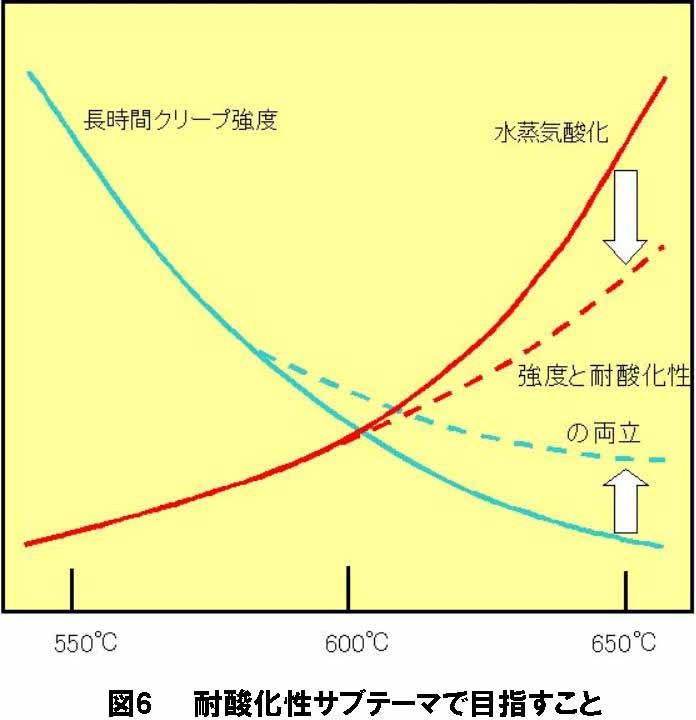

本研究では650℃級超々臨界圧(USC)発電プラントを念頭に置いて、図6に示すように強度設計と両立する耐水蒸気酸化設計指針の確立を目指した研究を進めています。これまで標準的な組成のフェライト系耐熱鋼組成に対する添加元素の影響を幅広く調べるとともに、予酸化やPd添加など新しい酸化抑制プロセスの開発を目指した検討を進めてきました。また既存の耐熱鋼や強度設計サブテーマで検討されている試験合金などについても水蒸気酸化特性の評価を行っています(水蒸気酸化試験装置)。

板垣 孟彦 木村 一弘 山口 弘二 田中 秀雄

小林 一夫 久保 清 九島 秀昭 村田 正治

大場 敏夫 下平 益夫 澤田 浩太 木村 恵

堀内 寿晃 種池 正樹 九津見 啓之 馬場 栄次

金丸 修 中野 恵司 横川 賢二 宮崎 秀子

福澤 章 山田 克美 宗木 政一 太田口 稔

櫻谷 和之 岩崎 智 戸田 佳明 大久保 弘

衣川 純一 松井 正数 本郷 宏通 渡部 隆

山崎 政義 宝野 和博 小野寺 秀博 阿部 太一