岡田 和歩 Kazuho Okada

30歳:広島県出身

構造材料研究センター 材料評価分野 鉄鋼材料グループ 研究員

「U-35」とは?

博士の学位取得後8年未満の研究者を支援する「科学研究費助成事業(科研費)・若手研究」の応募資格者(おおよそ35歳以下)を対象に、NIMSで活躍する研究者やエンジニアおよび、その研究を支える事務職員をご紹介します。

私は、鉄鋼材料の耐破壊特性を向上させる研究をしています。

鉄鋼は、自動車部品や建築資材など、さまざまな用途で使われる構造材料として知られています。鉄鋼の研究開発と聞くとひたすら「高強度・高延性化」のイメージが強いかもしれませんが、実際はそれほどシンプルな話ではありません。というのも、鉄鋼を硬くしていくと、水素に対する耐性が弱くなる「水素脆化」や、繰り返し負荷によって破壊に至る「疲労破壊」への耐性が著しく低下してしまうのです。私は、水素脆化や疲労破壊に対する耐性を損なわずに鉄鋼を高強度化する手法の確立を目指してNIMSで研究に没頭しています。

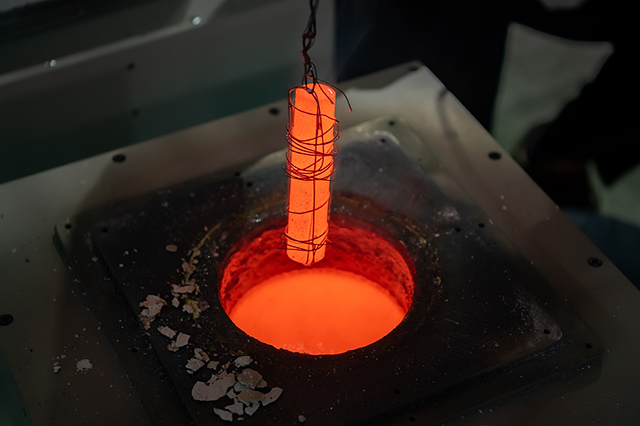

塩(えん)を溶解させた高温のソルトバスを使い、鉄鋼に”入れ熱”作業を行う。熱処理温度、冷却速度が材料特性のコントロールには欠かせない。

思えば、子どもの頃から自分の興味があることには全力だったと思います。石が好きな子どもだったので、どこに遊びに行くにもスコップを持ち歩いていましたね。大学生以降は本格的な鉱物採集に行ったりもしています。

河原で石を探す岡田。「公園に行っても石を探して下ばかり見ていましたね。没頭すると周りが見えなくなってしまうのは今も昔も変わりません」

大学生活を語る上でボートの存在は欠かせません。大学生活のほとんどをボート部の活動に費やしました。週5日は琵琶湖の合宿所に泊まり込み、家に帰るのは週2日というライフサイクル。水の上を滑るように進む感覚が好きで、すっかりボートの魅力に取り憑かれていました。ラストスパートでの全身の血液が沸騰するような感覚を思い出せば、他の研究者が少し引いてしまうような膨大な実験・解析も大変の「た」の字程度で楽しくこなせるような気がします。

大学2年生の時に専攻を決めなくてはならなかったのですが、その時に出会ったのが材料工学です。宇宙、原子力、機械、エネルギーなどの選択肢の中から材料工学を選びました。その理由は、社会インフラから身の周りの小さな物まで、すべての根幹はそれを物理的に構成する「素材」が支えていると思ったから。素晴らしい材料を開発することで、人類の進歩に大きなインパクトを与えることができる気がしたんです。

大学生活の大半を過ごしたボート部。「自分の力で広大な湖面を滑るように進んでいく気持ちよさが魅力です」

本格的に研究に取り組んだのは卒業論文の頃。部活のことだけを考えていたらいつの間にか学部5年目。研究の面白さに触れて、研究者になることが夢だったことを思い出したんです。そのまま大学院まで鉄鋼材料の破壊特性についての研究を続け、その後、指導教員だった柴田先生に声をかけていただきNIMSにやってきました。

NIMSにやってきてまだ2年程度ですが、とても研究に集中できる環境だと思います。若手研究者に対する支援が手厚いですし、新しい実験を始める際にさまざまな専門家からアドバイスを得られるのが嬉しいですね。分野が近い同年代の研究者も多いので、お互いに切磋琢磨できるというのも良い。ほとんど全て自分の手で実験を行い、実験からさまざまなことを感じながら試行錯誤することで研究に没入したいタイプの私にはぴったりな環境だと感じています。

ワクワクするような材料の新しい可能性を社会に提示し続ける研究者でありたいと思っています。今は、水素・疲労環境でも特性が劣化しない高強度鉄鋼材料というコンセプトを追求していきたい。そのために必要なのは試行錯誤だと思っています。研究開発は、答えのない問いに答えるようなものですが、私にとってはすごく心地よい作業なんです。根っこの部分で冒険が好きなんでしょうね。研究していると、島がひとつも見えない大海原を航海しているような気分になることがあるんです。細かなヒントを見逃さずに進むべき方向を決めて自分の力を信じて船を漕ぎ続ける。怖くもありますが、その先に何かが見えてきたらきっとワクワクするじゃないですか。

「自分の手を動かして実験を行うことが大事だと思っています。実験過程で得られたちょっとした気づきが研究を前に進めるヒントになることもあります」

【関連リンク】

- ◆ 構造材料研究センター「“極限”を攻める」

(広報誌「NIMS NOW」Vol.23 No.5)

【取材・文】松井龍也(NIMS広報室)