|

|

|

|

|

|

(1)はじめに

電子顕微鏡(電顕)は、薄い試料の内部構造を観察する「透過型電顕」(Transmission Electron Microscope: "TEM")と、比較的厚い試料の表面の凹凸を観察する「走査型電顕」(Scanning Electron Microscope: "SEM")に大別されます。また最近では第3の手法として、走査透過型電子顕微鏡(STEM)の威力が再認識されつつあります。透過型電顕法(TEM)の応用範囲は極めて広く、扱う材料は生体試料から金属・セラミックスまで、また観察する倍率も光学顕微鏡程度(数百〜)から原子レベル観察の数百万倍まで、ほぼ連続的に変えることができます。ここでは、TEMの観察原理、装置の概要・実験・解析方法等について基本的な事項を説明します。より深く勉強されたい方のために,代表的な教科書を文献リストに挙げてあります1)ー5)。

(2)TEMの基本構成

TEMの鏡筒構成をおおまかに分類すると、上から (a) 電子銃部(電子を発生させる)、(b) 収束レンズ部(電子ビームの明るさや大きさを変える)、(c) 試料室部(試料を保持し、前後左右の移動や傾斜をする)、(d) 対物レンズ及び結像レンズ部(拡大像や電子回折図形を任意の拡大率でつくる)、(e) 観察記録部(蛍光板上で拡大像や回折図形を観察し、フィルム等へ記録する)等に分けられます。これに高電圧やレンズ系の電源部、真空排気系、操作盤等が付属します。典型的な分析電子顕微鏡(HF-3000S)の外観写真の例を図1に示します。

TEMを材料科学へ応用しようとする場合、物質と電子の相互作用、とりわけ電子回折(Electron Diffraction)の深い理解が重要となります。またハードウェアーとしてのTEMの動作原理を理解するためには、結像レンズ部の「対物レンズ」と「中間レンズ」の役割を理解することが重要です。またTEMには、収束絞り、対物絞り、制限視野絞り、といった「可動絞り」が必ず装着されており、特に「対物」、「制限視野」の2つの絞りがいかなる役割をもつのかを理解することも重要なポイントとなります。

|

|

|

|

|

|

|

図1 NIMS先端電子顕微鏡解析グループ(並木地区)の

分析電子顕微鏡(HF-3000S)

|

|

(3) TEM観察の基本原理

(3)-1 電子と物質の相互作用

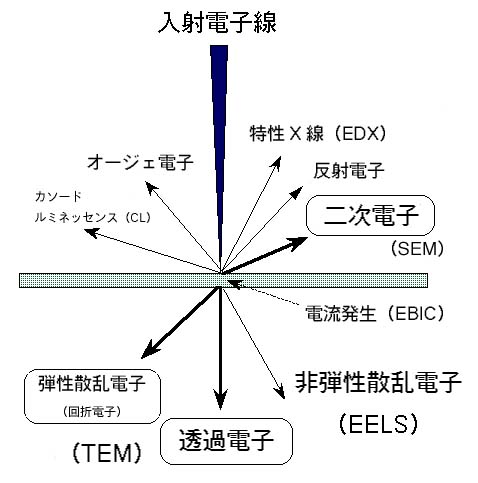

薄膜試料に電子ビームを照射した際に、引き起こされる相互作用を図2に示します。試料が非常に薄い場合、入射電子の大半は相互作用することなく直進します(透過電子)。一部の電子は試料を構成する各原子によって軌道を曲げられますが、エネルギーは失われません(弾性散乱電子)。電子の弾性散乱は、各原子を構成する原子核と電子雲による静電(クーロン)ポテンシャルによるもので、直観的に描写すると、原子核の近傍を通過する電子は核の陽電荷に引き付けられる形で大きく軌道を曲げられ、一方原子核から離れた位置を通過すると電子雲の負電荷が核の陽電荷を相殺するためほぼ直進することになります。従って高角度に散乱された電子は主に原子核の、また低角度で散乱された電子は主に電子雲の影響を受けて散乱することになります。実際の散乱振幅の理論計算は例えばIbers等により行われ、その結果は原子散乱因子(Atomic scatterin factor)として、International Tables for Crystallographyや多くの教科書に記載されています1)。ちなみにX線の散乱はほとんど電子雲のみにより、一方中性子の散乱は原子核にのみ依存している。

一方試料とのエネルギーの授受を伴う相互作用(非弾性散乱)は多様ですが、特に重要なのは2次電子(Secondary Electron)の発生です。電子線を細く絞って試料表面を走査し、発生する2次電子の強度をモニター上に同期して表示するのがSEM(2次電子)像である。その他の非弾性散乱過程として実用上重要なのは特性X線の発生で、これを半導体検出器等でエネルギー分析することで照射領域の組成分析が行えまう(エネルギー分散型X線分光、EDX)。また非弾性散乱電子のエネルギー分析をすることによって、組成分析(特に軽元素)や結合状態の解析が行えます(電子エネルギー損失分光、EELS)。EELSは微少領域での電子状態研究の強力な手法として,今後飛躍的に発展することが期待されています。

(3)-2 結晶による電子の回折

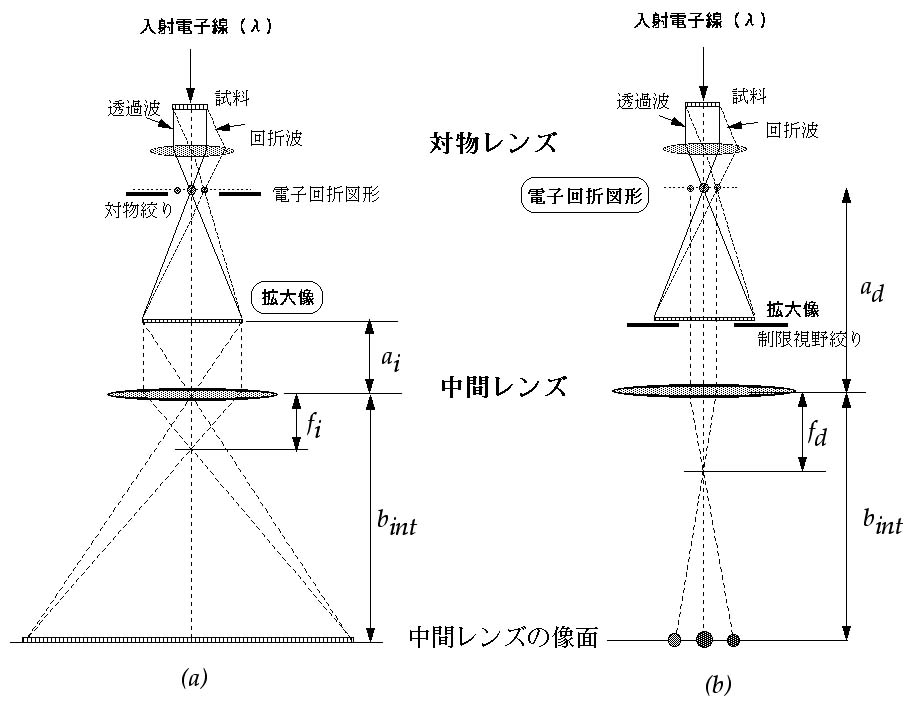

(像モードと回折モード)

TEM観察の対象となる物質の大半は「結晶」、即ちある構造ユニット(単位胞)を3次元的に規則正しく並べたものです。このような場合、図3に模式的に示すように、各原子からの弾性散乱電子波は特定の方向(θB)にのみ干渉して強めあいます。(電子回折)θBの値はブラッグの回折条件式

2 d sinθB =λ

で与えられます。ここでdは結晶面間隔,λは電子の波長(ドブロイ波長)です。試料から同一方向に進行する電子は、その後方に置かれた「対物レンズ」の焦点面に点として収束します。即ち、後焦点面に電子回折図形(逆空間像)が形成され、一方更に下方の像面には拡大像(実空間像)が形成されることになります。対物レンズに続く「中間レンズ」は、その励磁(焦点距離)を切り替えることによって、最終観察面に電子回折図形を表示したり(回折モード)、拡大像を表示したり(像モード)任意に選択することを可能にします(図4(a)と(b)を参照)。さらに回折モードにおいては、対物レンズの像面に「制限視野絞り」を挿入することができます。絞り径をR、対物レンズ単体の拡大倍率をMとすると、試料面上にR/Mの径の絞りを直接入れたことに相当します(実際は球面収差による回り込みの影響がありますが)。例えば、絞りの径が100μmで対物レンズの倍率が100倍とすると、試料上で径1μmの領域を選んだことになります。この「制限視野電子回折法」によってTEMでは、μmサイズの微細結晶でも立派な単結晶として回折図形データを取得できるのです。TEMの操作を学ぼうとする初学者は、まずこの制限視野電子回折法を十分練習して修得する必要があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図2 物質と電子の相互作用

|

図3 ブラッグの回折条件

|

|

|

|

|

(3)-3 電子回折図形から得られる構造情報

(3)-3-1 結晶構造データ

電子回折の強度や消滅則に関する基本的事項はX線回折等と同様で、したがってこれを解析することによって結晶型や格子定数を求めることができます。X線回折との違いは主として下記の点です。

(a) 電子線の波長は1Åよりはるかに短く、従って電子回折ではエヴァルト球の半径が極めて大きく平面に近くなります。このため回折角度が極めて小さく,また多数の回折点が同時に生じる(多波励起)ことになります。

(b) 電子回折では電子がいくつかの結晶面で繰り返し回折される「多重回折効果」が避けられません。その極端な効果として、特にglide planeやscrew axisなどの並進を伴う対称操作をもつ空間群では、消滅則が見掛け上成立しないことがあり、電子回折図形から空間群を解析しようとする場合は充分な注意が必要です

(3)-3-2 試料が持つ欠陥やミクロ組織に関する情報

電子回折図形上の、様々の異常から、構造中に含まれる種々の欠陥構造や組織の特徴をつかむことができます。典型的な事例を挙げると、

(a) 回折点の一方向への伸び(ストリーク)

主に積層欠陥やインターグロース欠陥などの面欠陥に起因する。

(b) 主反射の間の弱い衛星反射

基本反射に加えて、比較的弱い衛星反射が観測されることがありますが,元素の規則的な置換や原子位置の周期的ずれ等による超構造に起因しています。格子の周期的な歪み(格子変調)による特異な超構造(ビスマス系超伝導体)6)及び、周期的な元素置換による超構造(炭酸塩超伝導体)7)、における電子回折図形と高分解能TEM像の観察例を、図5(a)と(b)にそれぞれ示します。

(c) いくつかの方位の回折図形の重なり

双晶、ドメイン等の微細組織が形成されている場合には、複数の回折図形が互いに重なることによって、特異な回折図形が観察されることがあります。YBa2Cu3Oy の双晶やダイヤモンドの多重双晶(MTP)は特徴的な回折図形を示すことで知られています。

|

|

|

%20Bi2212.jpg) |

|

|

%20carbonate.jpg) |

|

|

|

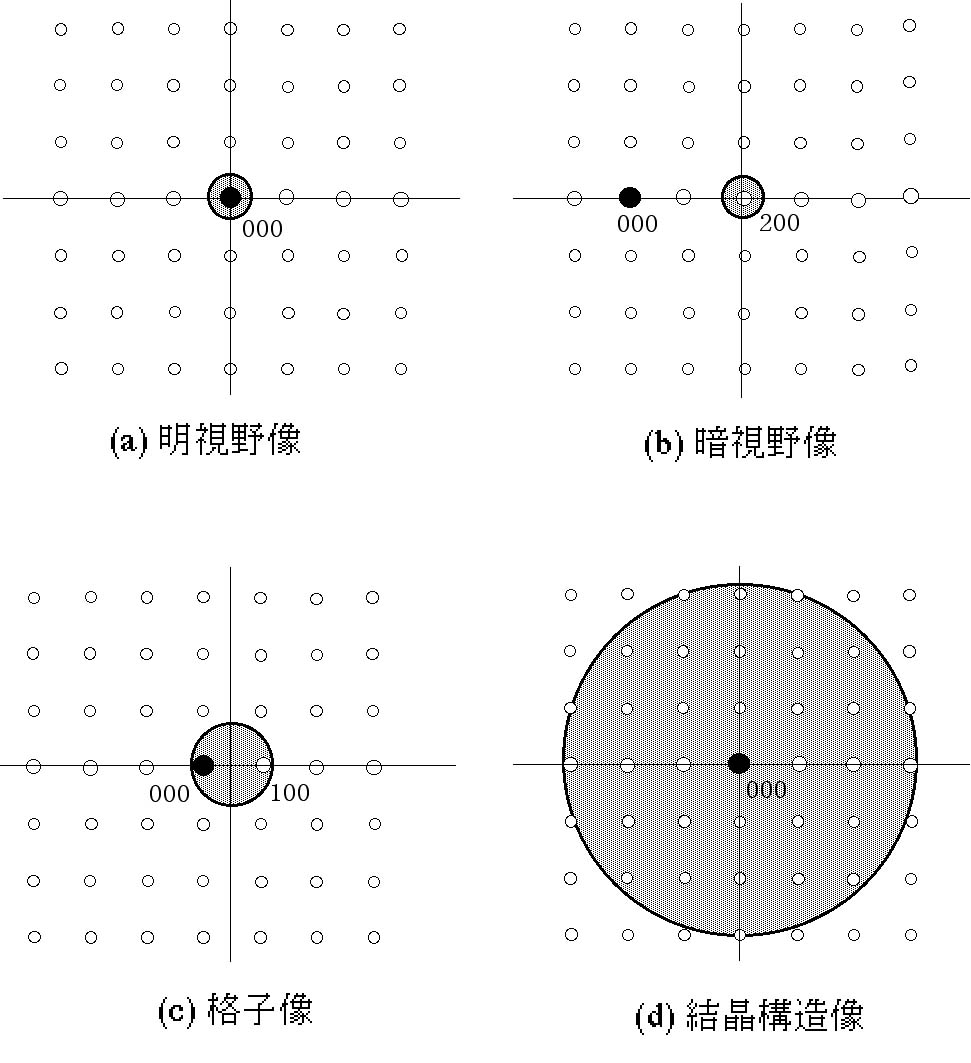

(3)-4 電顕像のモード選択と対物絞り

電子顕微鏡像は前節で述べた電子回折図形をベースとして、これを様々な形で像に変換(数学的には、逆フーリエ変換)して得られます。種々の像モードの選択は、図6(a)-(d)に模式的に示すように、後焦点面での対物絞りの使い方、言い換えれば回折電子を適切に取捨選択することによって実行されます。典型的な4つのモードを下記に記します。

(a) 明視野像(透過電子のみを用いる観察)

回折モードにて小さな対物絞りを挿入し、透過電子(回折パターンの中心点)のみを選択した後、像モードに戻します(図6(a))。最も基本的な電顕観察モードです。

(b) 暗視野像(特定の回折電子のみを用いる観察)

回折モードにて小さな対物絞りを挿入し、特定の回折点のみを選択して像モードに切り替えます。実際には、絞り自体は光軸上に置き、入射ビームを傾斜させて望みの回折点が絞りを通過するよう光軸調整します。選択した指数の電子回折が強く生じた部分のみが明るく光ることになり,粒子分布や転位の観察等で重要な観察手法です。

(c) (二波)格子像(透過電子と回折電子の干渉像)

回折モードにてやや大きめの対物絞りを挿入し、透過電子と特定の回折電子を同時に通過させて、その干渉像(干渉縞)を観察する手法です。強い格子縞コントラストを得ようとする場合、入射ビームをやや傾けて、透過ビームと回折ビームが光軸に対して対称的な角度を持つように調整する(斜め照射法)のが一般的です。

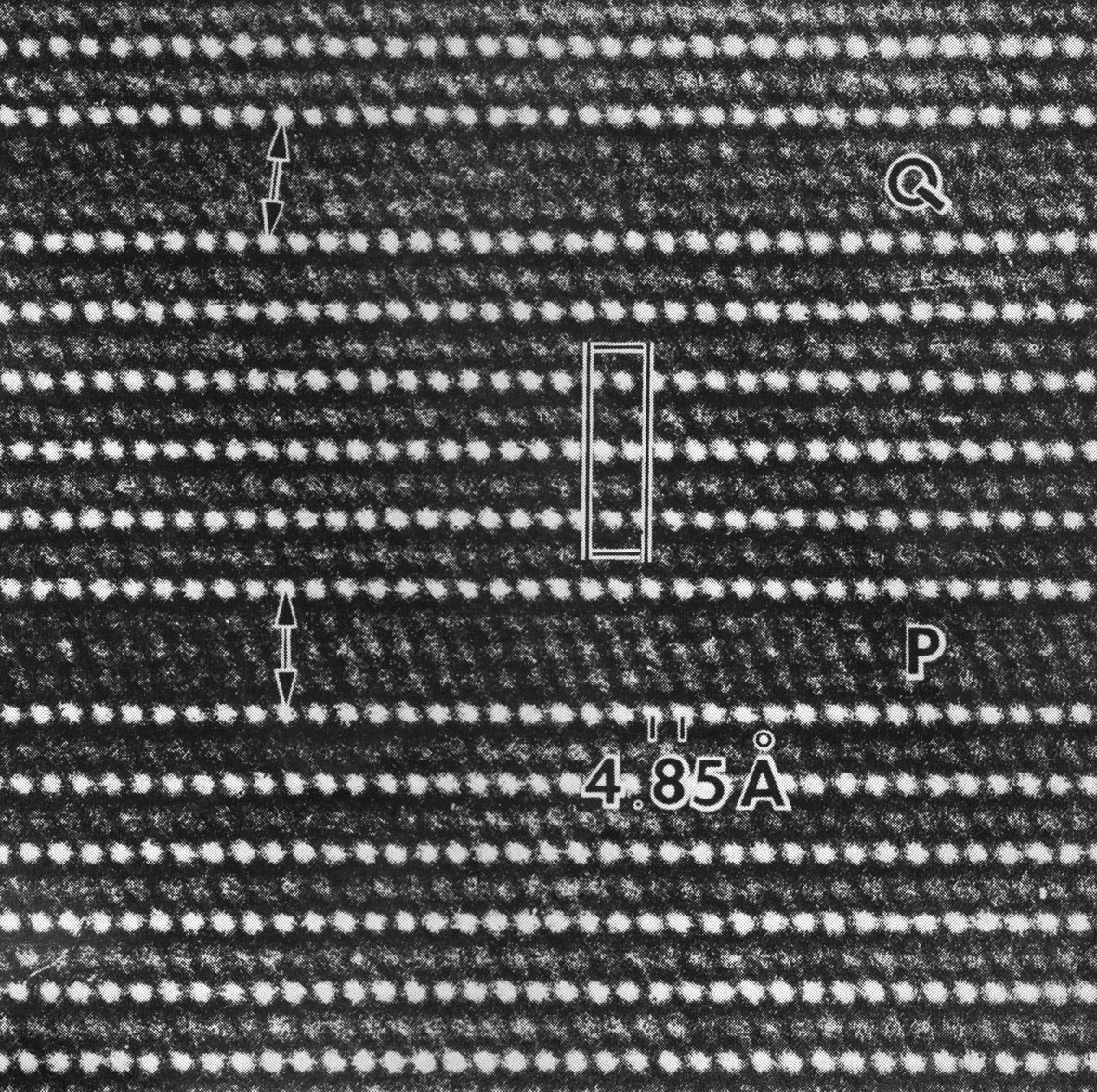

(d) 結晶構造像(シェルツァー条件を満たす多波格子像)

多波格子像のなかでも、特にシェルツァー条件等いくつかの条件を満たすもを「結晶構造像」と呼び、原子配列の近似的投影図(厳密には静電ポテンシャルの投影図)が得られます。結晶構造像を得ることは、TEMを原子レベルでの構造解析手法として用いるうえで基本的に重要ですから、以下にその基礎的原理を述べます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 図6 電子顕微鏡における種々の観察モードに対応した,対物絞りの挿入様式.(a) 明視野像,(b) 暗視野像,(c) 二波格子像,(d) 多波格子像. |

|

|

|

|

図7 結晶板の弱位相物体近似

|

|

|

|

|

|

|

(4) 結晶構造像の基本原理8)

(4)-1 投影ポテンシャルと弱位相物体近似(WPOA)

図7は薄い結晶板を電子線が通過する際の取り扱いを模式的に示します。入射電子は各構成原子の陽電荷(原子核)と陰電荷(電子雲)が作る静電ポテンシャル V(x,y,z) により散乱されます。電子線がz方向に入射し、かつその方向の試料厚み(t)が充分薄い場合、静電ポテンシャルは2次元関数

Vp(x,y)= ∫V(x,y,z)dz

で近似できます。Vp(x,y)は「投影ポテンシャル」(Projected Potential)と呼ばれ、これを忠実に再現・記録し、そこから結晶構造を読み取るのが、高分解能電顕法の基本的な目標といえるでしょう。さて入射電子は結晶板を通過する際、上記投影ポテンシャルに比例した位相変化を受けます。これが位相物体近似(Phase Object Approximation :POA)で、試料通過後(試料下面)の波動関数は、

φt (x,y) = exp {-2πi σVp(x,y)} (1)

と表される。ここで比例係数σは1/ (2λE)である。ここで更に、Vp(x,y)が極めて小さいとする「弱位相物体近似:Weak Phase Object Approximation (WPOA)」を適用すると、

exp ia = 1+ ia + ...の近似式が使え(1)式は、

φt (x,y) = 1 - 2πi σVp(x,y) (2)

と簡略化されます。第2項の散乱波部分が虚数項になっている(言い換えると散乱波は透過波に対して-0.5π(90度)位相がずれている)ことに注意しましょう。このように、入射平面波が投影ポテンシャル面を透過すると、(a)均一な振幅をもつ透過波と(b)投影ポテンシャルに比例した周期的振幅を持ち、かつ90度位相のずれた散乱波、の2つの部分に分かれて試料下面に到達する、と考えることが出来ます。

さて対物レンズの後焦点面に形成される回折振幅は、(2)をフーリエ変換して、

ψhk0 =φt (x,y) = δ(h,k,0) - 2πiσt Vhk0 (αhk0) (3)

で与えられます。第2項のポテンシャルのフーリエ係数Vhk0は、結晶構造因子Fhk0と、

Fhk0 = {2πme / h2} Vhk0

の関係があり,上記(3)式で与えられる各回折点から、球面波が進行して像面で互いに干渉しあうことによって(数学的には逆フーリエ変換)、位相コントラスト像が形成されます。ここで仮に「完全な」対物レンズにより、(2)式の

φt (x,y) = 1 - 2πi σVp(x,y)

が像面にて完璧に再現されたとすると、観測される像強度 は、

I(x,y) = φ(x,y)φ*(x,y) = 1 + 4π2σ2Vp2(x,y) (4)

となります。ここで注意すべき点は像強度I(x,y)の第2項が、投影ポテンシャルVp(x,y)そのものに比例せず、その二乗に比例することである。そもそも弱位相物体近似では、σVp(x,y)についての二次以上の項は無視できる程小さいと仮定していたので、(4)式の第2項も無視できるほど小さいことになる。即ち完全なレンズで結像した場合、ほとんど一様なコントラストしか得られず、投影ポテンシャルVp(x,y) を再現し原子配列を見ることはできない、というパラドックス的結論に陥ってしまうのである。この問題の解決策を与えたのが高分解能電顕法の創始者,シェルツァー(O. Scherzer, 1949)です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図9 電子線照射により引き起こされる格子欠陥の例.ナトリウムを少量含むベータ”型アルミナに電子線を照射すると,ナトリウムが消失して欠陥層が作られます. |

|

|

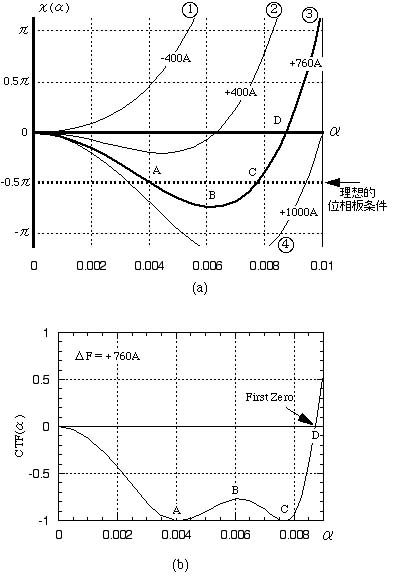

図8 (a) 対物レンズの球面収差係数(Cs)焦点はずれ量(ΔF)により生じる,位相変化量χ(α).

(b) シェルツァー条件における,コントラスト伝達関数カーブ

|

|

(4)-2 シェルツァー条件

シェルツァーは光学顕微鏡の「位相差顕微鏡」からアイデアを得て、有名な「シェルツァー条件」を導きました9)。ゼルニケが発明した位相差顕微鏡では、「位相板」(Phase Plate)を用いて散乱波にのみ更に90度(1/4波長)の位相変化を与えることによって、光の透過率はほとんど同じでも屈折率の異なる物体に強いコントラストをつけることを可能にしました。同様のことが、TEMでも行えると仮定して(3)式の第2項にexp{-0.5πi}= -iをかけ、逆フーリエ変換を行うと、像面の波動関数は、

Φt (x,y) = 1 - 2πσVp(x,y) (5)

と第2項が実数項になります。像強度は、これを二乗して、

I (x,y) = Φt2 (x,y) = 1 - 4πσVp(x,y) + 4π2σ2Vp2(x,y)

となり、(4)式と同様の理由で第3項を無視すると、Vp(x,y)に比例する第2項が像コントラストを決定することになります。実際の電子顕微鏡ではどのようにして「1/4波長位相板」を実現するのかが問題であったが、シェルツァーは対物レンズが有する「球面収差」とフォーカスのずれ(defocus)を巧みに組み合わせることを提案しました。即ち球面収差係数がCs、デフォーカス量がΔfの場合、散乱角αの回折ビームは

χ(α)= (2π/λ) {Csα4 / 4 ー Δfα2 / 2} (6)

だけ位相がα=0の透過波に対して進みます。このことを考慮すると、(3)式は、

ψhk0 =δ(hk0) - 2πiσt Vhk0 ・exp [iχ(αhk0)]

=δ(hk0) + 2πσt Vhk0 ・exp [i{-0.5π+ χ(αhk0)}] (7)

と書けます。χ(α)はαの4次関数なので当然複雑に変化しますが、位相差顕微鏡に近い条件はないものか、検討してみましょう。図8(a)にΔfが負(オーバーフォーカス)、ゼロ(ジャストフォーカス)及び正(アンダーフォーカス)の場合のχ(α)曲線を4種示しました。アンダーフォーカス(曲線3�、4)では、χ(α)=-0.5πの条件を2度通過していることに注意して下さい。ここで、極小点でχ(α)= -0.75πとなる曲線(No.3)を最も理想に近い条件と仮定してみましょう。χ(α)をαに対して微分し極小値を計算すると、

α0=√(Δf�・Cs)

となり、更にχ(α0)=-0.75πを満足するΔfを計算すると、

Δfopt=1.2 √(Cs λ) (8)

という結果が得られます。Δfoptは投影ポテンシャルVp(x,y)を近似的にせよ画像として再現するためのフォーカス値を与える重要な数値で、一般に「シェルツァー条件」と呼ばれます。係数1.2は極小点でのχ(α)値を-0.75π以外にとれば多少変わりますが、大体の目安として、Csとλの積の平方根に1.1から1.2を掛けたものをシェルツァー条件とするのが一般的です。このように、球面収差による位相の進みと、焦点外れ(アンダーフォーカス)による位相の遅れをうまく相殺させて、およそ1/4波長(90度)の位相変化を散乱波に付与する、のがシェルツァーの基本的アイデアでした。

(4)-3 コントラスト伝達関数と点分解能

上記(7)式の、exp [i{-0.5π+ χ(αhk0)}]の実数項、

CTF(α) = cos {-0.5π + χ(α)} (9)

はコントラスト伝達関数(CTF = contrast transfer function)とばれ、対物レンズの基本特性を表す重要な指針です。シェルツァー条件における典型的なCTFカーブを図8(b)に示します。CTF=-1が理想的位相版条件であり、CTF=0ではコントラストはゼロ、CTF>0ではコントラストの逆転が生じます。シェルツァー条件でのCTFカーブはかなり広いα領域でCTF〜-1に近い条件が満たされています。シェルツァー条件Δfopt=1.2(Cs λ)1/2 にてχ(α)カーブが最初にゼロをよぎる点(図8(a)、曲線3のD点:first zero)はαs=1.55Cs-1/4λ1/4 である。この点を越えるとCTFカーブは符号が逆転し、またαの増加と共に振動してしまうので、αsをもってシェルツァー条件の成立限界と考えることができ、対応するd値

ds=λ/αs=0.65Cs1/4λ3/4 (10)

が像分解能の限界となります。このds値は「点分解能」、あるいは「粒子分解能」と呼ばれる重要な数値です。高分解能像の撮影においては、αsより外側(より高角度)の散乱(回折)波は、既に図6(d)で示したように、「適切な径の対物絞り」を用いて遮断するのが一般的です。 |

|

|

|

|

|

(5) 電顕に関する実験条件

(a) シェルツァー条件の順守

(4)にて既に述べたように、結晶構造像の分解能ds = 0.65 Cs1/4 λ3/4 に対応する散乱角度αs = λ / Dsより高角側の回折点は、適切な径の対物絞りで遮る必要がありますから,ご使用の電顕の対物絞りの径をあらかじめ測定して、シェルツァー条件に適合するかどうかチェックしておく必要があります。同様にシェルツァー・フォーカス,Δfopt=1.2 √(Cs λ) ,の順守も重要である。一般的にフォーカス調整には、試料の縁の部分のコントラスト(フレネル縞)を利用します。アンダーフォーカスでは縁が白く、またオーバーフォーカスでは黒くでるので、それを見ながらジャストフォーカス近傍(縁のコントラストが最小になる)まで追い込みます。ほぼジャストフォーカスに設定できたら、対物レンズのフォーカスをアンダー側へシェルツァーフォーカス分ずらします。こうしてシェルツァー条件を実現しようとするわけですが、実際には、設定精度の限界があるため、少しずつフォーカスをずらして何枚か写真を撮る(スルーフォーカス撮影)のが良いでしょう。

(b) 光軸調整と非点収差補正

光軸調整は電子ビームをレンズ系、特に対物レンズの中心を通るように調整するもので、もっともポピュラーなのは、「電圧中心軸調整」と「電流軸調整」です。例えば「電圧ウォブラー」を作動さると、加速電圧が振れて、見掛け上フォーカスが変動、同時に像が振動しますので,その際の像の動きが中心対称的になるように、Beam-Tiltつまみを動かして入射ビーム方向を調整します。一方「電流ウォブラー」を作動させると、対物レンズ電流が振れてやはり像が振動しますので,これも同心円状に動くようにBaem-tiltで調節します。一般に電圧中心軸と電流中心軸を同時に満たすことは困難です.我々の研究室では一般論としては電圧中心軸の合わせを優先しております。

非点収差は人間の乱視に相当するもので、その補正を完全に行うことも、高分解能TEM像観察の重要なポイントである。試料の一部に非晶質部分がある場合には、30万から50万倍まで倍率を上げてゆくと、非晶質に特有の粒状像が見えます。その粒状性はジャストフォーカスでは非常に細かく、オーバーあるいはアンダーフォーカスにずれると大きくなる。非点収差がある場合、粒状像がある方向に伸びてくるため、これを等方的な粒状性をもった画像に戻すべく、対物スティグメーターを調整します。

(c) Z−コントロール

電子顕微鏡の中には、最高の分解能性能を得るための試料高さ位置、あるいはそれに対応した対物レンズ電流値の最適値が、かなり厳密に決まっている場合があります。特に対物レンズの前磁場をビーム収束に寄与させている,ナノプローブ分析系の電子顕微鏡ではその傾向が強いようです。そのような装置では,電子回折図形を合わせるために試料を傾斜させると、必然的に試料の上下位置も変動する。製作メーカーから指定された最適の対物電流値をキープするよう、試料の高さ位置調整(z-コントロール)を行う必要があります。

|

|

|

(6) TEM観察のための試料研磨手法

(6)-1 粉砕法とイオン研磨法

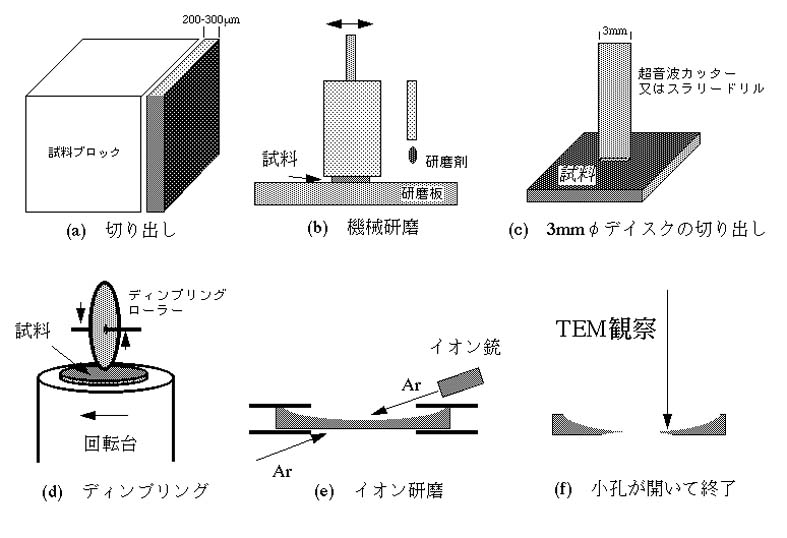

TEM観察の成否の大半が実はTEM観察試料の良し悪しに依存します。セラミックス材料の試料作製方法として、最も簡便な方法はに図10に示した「粉砕法」です。試料を粉末に砕きこれをマイクログリッドとよばれる多孔質のカーボン膜に載せる方法です。この方法は組織をばらばらに崩してしまうため、あくまで結晶構造の決定等を優先する(組織観察が重要でない)場合に用いるべきです。本法の適用例として、タリウム系炭酸塩超伝導体の結晶構造像とそこから得られた構造モデル図を図11(a)と(b)にそれぞれ示します11)。一方、組織観察が必要な場合には、「イオン研磨法」が最もよく使われます。図12にイオン研磨法の標準的な手順を示しますが、セラミックスや半導体材料のTEM観察、とりわけ薄膜の断面TEM観察に極めて有効です。図13には人工キャッツアイとして作製された、MgTiO3結晶中に層状に析出したTiO2の観察例を示します。イオン研磨法では、しかしながら、高い位置精度をもって研磨位置を定めることは困難であり、そのような場合には、次に述べるFIB法が有効です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

図10 粉砕法による電顕観察用試料の作製手順

|

|

%20Tl%20HRTEM.jpg) |

|

|

|

|

%20Tl%20Model.jpg) |

|

|

|

|

図11(a) タリウム系炭酸塩超伝導体の高分解能電顕観察例

(試料:粉砕法) |

|

図11(b) タリウム系炭酸塩超伝導体の構造模式図

|

|

|

|

|

|

|

|

図12 イオン研磨法による電顕観察用試料の作製手順

|

|

|

%20%20Cats%20Eye.jpg) |

|

|

|

図13 人造キャッツアイの微細構造の観察例(試料:イオン研磨法)

|

|

(6)-2 収束イオンビーム加工法(FIB)

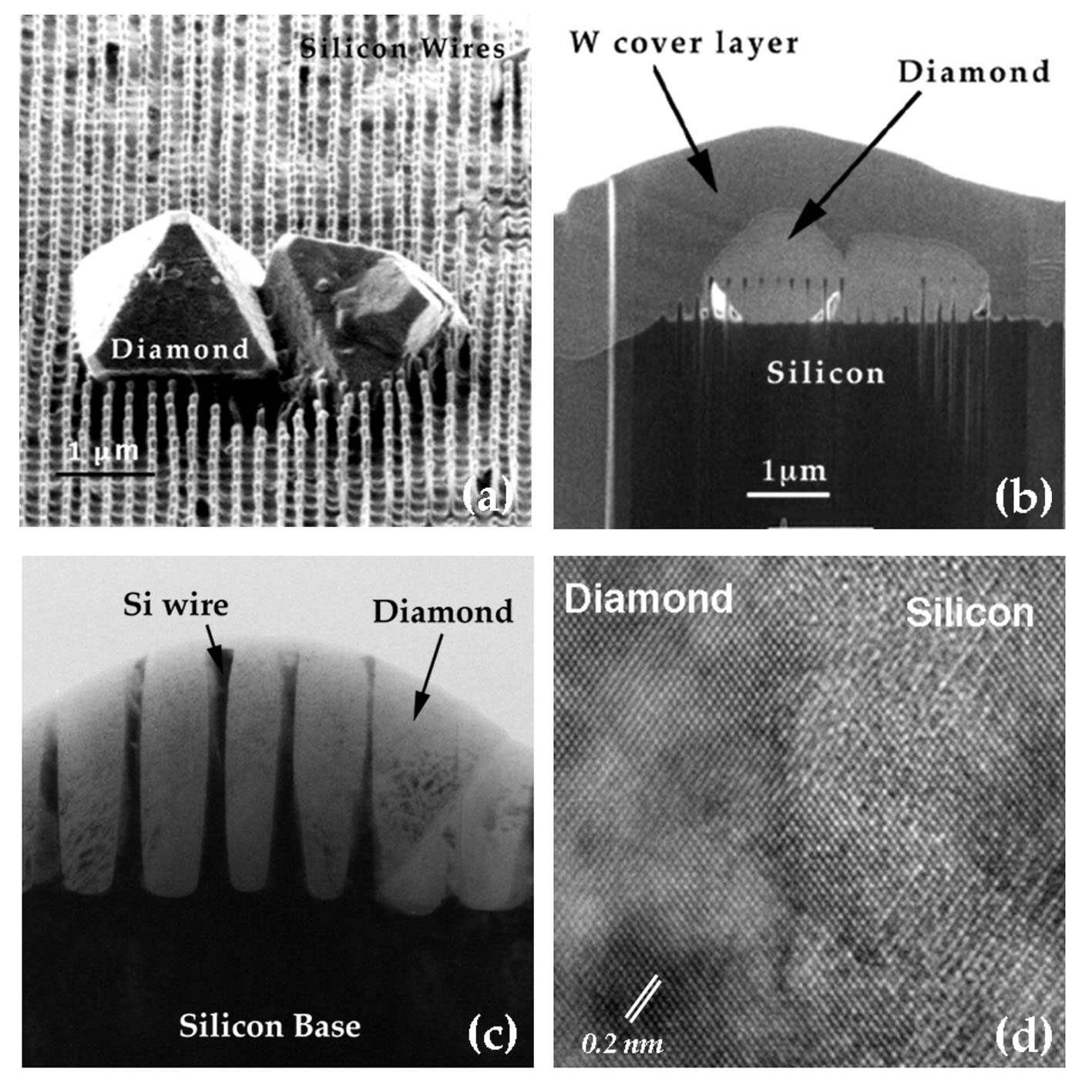

この数年来急速に普及したFIBは、加速されたGaイオンにて微細加工するもので、同時に2次イオン(SIM)像を見られるため、微細組織をSEM感覚で観察しつつ、特定部位を定めてTEM観察用に薄膜化することが可能です。FIBによる加工ではFIB加工時とTEM観察時とで、サンプルが90度互いに回転することに注意が必要です。筆者等が最近行ったテスト例を図14(a)-(d)に示しますが、サンプルはシリコン表面を特殊な化学エッチングで剣山のごとく針状にしたもの(シリコン・ナノワイヤ)に、化学蒸着法(CVD)によりダイヤモンド粒子を析出させたものです。図14(a)にSEM像を示しますが、シリコンの針がダイヤモンドを貫通していることの確認と、両者の結晶学的方位関係等の解析をTEMで行うために、FIBによるTEM観察用試料の作製を試みました。試料を予備的に切断して、これを単孔メッシュを半分に切ったもの(切り欠きメッシュ)に接着剤で貼り付け、FIB装置(FB-2000)に導入します。まずタングステン保護膜を付けた後、ダイヤモンド粒子の中央部のみを薄く残すようFIB加工を行います。加工過程での2次イオン(SIM)像の例を図14(b)に,また最終的に得られたTEM像(低倍での明視野像と高倍での結晶格子像)を図14(c) & (d)にそれぞれ示します。このように、FIBの普及によって、同一試料の二次イオン像(SIM)観察とTEM観察を、ミクロンオーダーの極めて高い位置再現性をもって行うことができるようになりました。

なおその他の方法としてミクロトーム法や電解研磨法があり、前者は生物系試料や金属箔等に、後者は金属試料に標準的な試料作製手法となっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(7) 終わりに

透過型電子顕微鏡(TEM)を今後使用される方を想定して、シェルツァーの原理(光学顕微鏡の位相差顕微鏡)に基づく結晶構造像の観察原理と実験方法を中心に述べてきました。電子顕微鏡分野の進展は目覚ましく,最近の注目すべき展開としては、

(a) 球面収差補正法(対物レンズの球面収差係数Cs等を低減する技術)

(b) HAADF(High-Angle Anular Dark-Field)法(STEMによる原子像の観察)

(c) 高エネルギー分解能EELSやエネルギーフィルター法

等が挙げられます.TEMはナノ材料解析技術のキーテクノロジーとしてますます発展するものと期待したいものです。

参考文献

(1)P.B. Hirsch, A. Howie, R.B. Nicholson, D.W. Pashley & M.J. Whelan,

"Electron Microscopy of Thin Crystals", Butterworth (1965)

和訳書、幸田成康監修、諸住正太郎他訳、「透過電子顕微鏡法」、

コロナ社(1974年)は絶版となっている。

(2)上田良二編、「電子顕微鏡」、共立出版 (1982)

(3)堀内繁雄、「高分解能電子顕微鏡」、共立出版 (1988)

(4)D.B. Williams & C.B. Carter, "Transmission Electron Microscopy",

Plenum (1996)

(5)外村彰、「量子力学を見る」、岩波書店 (1995)

(6)松井良夫、日本結晶学会誌 31巻, 8 (1989)

(7)松井良夫、電子顕微鏡 34巻、231 (1999)

(8)松井良夫、日本結晶学会誌 40巻、141 (1998)

(9)O. Scherzer, J. Appl. Phys. 20, 20 (1949)

(10)松井良夫 日本結晶学会誌 24巻、165 (1982)

(11)Y. Matsui, M. Ogawa, M. Uehara, H. Nakata & J. Akimitsu,

Physica C217, 287 (1993)

(12)松井良夫「実験化学講座」日本化学会編 11巻、452 (2006)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|